遗传学期末复习资料Word文档格式.docx

《遗传学期末复习资料Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《遗传学期末复习资料Word文档格式.docx(54页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

2.长(q)、短(p)臂

3.次缢痕(副缢痕):

除主缢痕外着色较浅的染色体缢缩区,不能弯曲,与核仁形成有关。

常在短臂出现,位置相对稳定。

4.随体:

从次缢痕到臂末端的圆形或略呈长形的突出体。

5.端粒:

真核生物染色体臂末端特化的着色较深部位。

由端粒DNA和端粒蛋白质组成,高度保守。

用作维持染色体稳定性;

细胞分裂计时器。

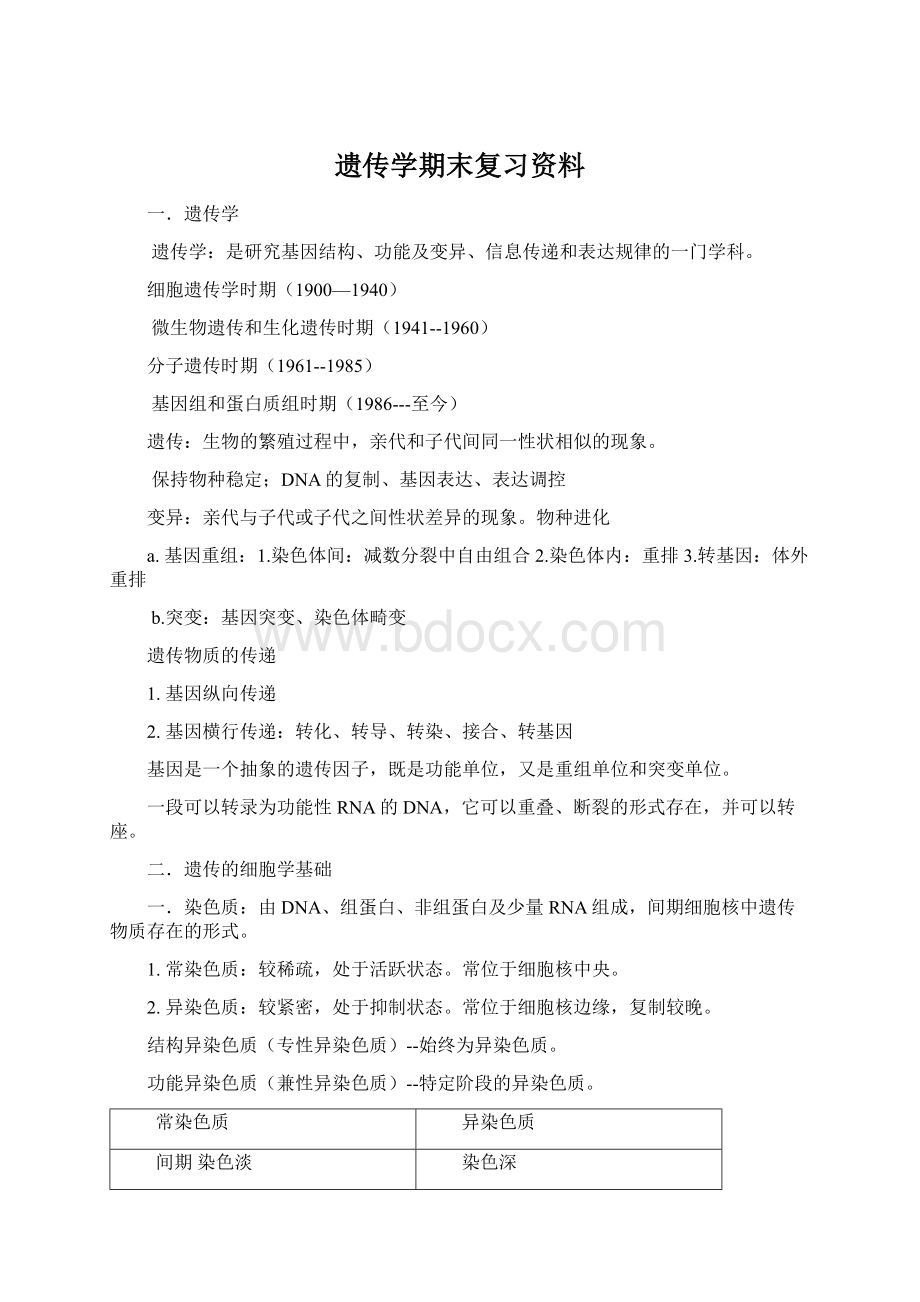

(二)染色体分类

名称

臂比(长/短)

符号

分裂后期形态

中央着丝粒染色体

1---1.7

m

V

近中着丝粒染色体

1.7---3

sm

L

近端着丝粒染色体

3---7

st

l

端着丝粒染色体

7---无穷

t

I

(三)特殊染色体

1.多线染色体(双翅目昆虫幼小唾液腺细胞)2.灯刷染色体(两栖类未成熟的卵母细胞)

3.性染色体4.B染色体(超数染色体):

除正常染色体(A染色体)外的一类数目不定的染色体,多为组成性异染色质构成。

(四)染色体的结构

一级结构:

核小体二级结构:

螺线管三级结构:

超螺线管四级结构:

染色体

(五)染色体的核型

一个物种的一组染色体所具有的特定的染色体的大小,形态和数目。

核型分析:

根据染色体数目、大小和着丝粒位置、臂比、次缢痕、随体等形态特征,对生物核内染色体进行配对、分组、归类、编号、进行分析的过程。

三.染色体在细胞分裂中的行为

(一)在有丝分裂中的行为

特点:

细胞分裂一次,染色体复制一次,遗传物质均分到两个子细胞中。

意义:

1.保证了细胞上下代之间遗传物质的稳定性和连续性。

2.维持个体的正常生长和发育。

1.间期

G1期:

细胞增大,RNA和蛋白质合成。

S期:

DNA加倍。

组蛋白合成,RNA和蛋白质继续合成但程度减弱。

G2期:

DNA不再增加,有丝分裂所需能量储积,纺锤体微管可能在这时间合成。

2.细胞分裂期M前期---中期---后期---末期

(二)在减数分裂中的行为

减数分裂I前期I

(1)细线期:

细长线状,核仁存在

(2)偶线期:

同源染色体开始联会(联会复合体)二价体(四联体)

(3)粗线期:

发生交换,可见二价体

(4)双线期:

可见交叉

(5)终变期:

浓缩期,交叉端化

中期1核膜、核仁消失,着丝粒不分裂

后期1同源染色体分离,向两级移动,染色体减半

末期1核膜、核仁重现

减数分裂II前期II每条染色体含2条姐妹染色单体,染色体数是n

中期1I染色体着丝粒排列在赤道板上

后期1I着丝粒纵裂,姐妹染色单体向两级移动

末期1I核膜重现

染色体复制一次,细胞连续分裂2次;

一次分裂形成4个细胞,子细胞染色体是母细胞一半。

保证了物种的相对稳定性;

为子代的变异提供了物质基础,有利于进化

主要概念同源染色体;

联会;

二价体;

单价体(一条不配对的染色体)

四.遗传的染色体学说------遗传因子位于染色体上

染色体和基因间的平行现象

1.在遗传中都具有完整性和独立性

2.在体细胞中成对存在,在配子中有每对中的一个

3.等位基因和同源染色体都分别来自父本和母本

4.非等位基因和非同源染色体在减数分裂中的分离都是独立的、互不干扰。

三.遗传的分子基础

一.基因的遗传与发展

基因是有功能的DNA片段-----基因—酶说

1.基因突变会引起酶的改变,从而阻断了这一酶所催化的生化反应

2.基因是通过控制酶的合成决定代谢过程和性状发育的

3.第一次明确地把基因和蛋白质直接联系在一起,找到了基因和性状的关系。

顺反子学说1.一个顺反子相当于一个基因,是一个遗传功能单位,决定一条多肽链合成。

2.一个顺反子内有多个突变位点即突变子和多个重组子,说明基因内部是可分的。

3.理论上,一个基因中有多少核苷酸对,就有多少突变子和重组子。

断裂基因:

基因的编码顺序由若干非编码区域隔开,使阅读不能连续(真核细胞大多数结构基因是端粒基因)

通读框:

在一条DNA链上,从起始密码开始到终止密码为止的连续核苷酸序列。

断裂基因的意义:

1.有利于储存较多的信息2.有利于变异和进化

3.增加重组机会4.可能是基因调控装置

外显子:

基因中在成熟RNA上反映出来的DNA序列。

内含子:

在成熟的RNA上未反映出来的DNA序列。

重叠基因:

两个或两个以上的基因共用一段DNA区域。

重叠基因的意义:

1.节约空间2.对基因的表达调控起作用。

3一个碱基的变化将会引起几个基因的变化

现代基因的概念:

基因是合成一条有功能的多肽或RNA分子所必须的完整的DNA序列,其内部存在许多重组子和突变子。

基因可以重叠、断裂的形式存在,有时可在染色体上移动。

基因表达是可以调节的。

基因的类别:

1.编码蛋白质的基因a.结构基因:

编码酶和结构蛋白的基因

b.调节基因:

编码阻遏或激活结构基因转录的蛋白质的

2.没有翻译产物的基因TrnarRNA

基因与性质表达1.基因对性状表达的直接作用基因改变—蛋白质性质改变—性状改变

2.间接作用基因通过酶或激素的合成,间接地影响生物性状的表达。

四.孟德尔式遗传分析

一.孟德尔遗传分析的方法

1.严格选材:

自花授粉且闭花授粉的豌豆

2.精心设计:

单因子分析法;

采用正反交;

设立对照试验

3.定量分析:

对杂交后代出现的性状进行分类、计数和数学归纳

4.精确验证:

首创了测交方法

二.一对相对性状的杂交试验

性状:

生物体或其组成部分所表现的形态特征和生理特征。

单位性状:

生物某一方面的特征。

相对性状:

同一单位性状的相对差异。

结果分析

(1)F1只表现出一个亲本性状---F1一致性状

显性性状隐性性状

(2)F1自交,F2代群体中亲本的相对性状又分别表现出来,----性状分离

(3)在F2代群体中,显性个体和隐性个体,呈现一定的分离比例(3:

1)

三.孟德尔假设---遗传因子假说

1.性状是颗粒式的遗产因子控制的。

每对性对性状由一对遗传因子控制。

2.遗传因子在体细胞中是成对的,一个来自母体,一个来自父本,在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,并各自分配到不同的配子中。

(分离规律的实质)

3.杂种F1体细胞内的遗传因子,各自独立,互不混杂,但存在显隐性关系。

4.不同类型的雌、雄配子的结合是随机的。

四.孟德尔的验证

1.测交验证:

验证分离规律的实质

2.自交验证:

验证预期结果

五.分离规律

控制性状的一对等位基因在产生配子时彼此分离,并独立地分配到不同的配子中。

基本概念

1.等位基因:

同一基因的不同形式。

2.基因座位:

基因在染色体上所处的位置。

3.显性基因:

杂合状态下能表现其表型效应的基因,一般用大写字母或+表示。

4.隐性基因:

杂合状态下不表现其表型效应的基因,一般用小写字母或-表示。

5.基因型:

指生物个体基因组成。

6.表现型:

指生物个体的性状表现。

7.纯合体:

具有一对相同基因的基因型称为纯合基因型;

这类生物个体称为纯合体。

8.杂合体:

具有一对不同基因的基因型称为杂合基因型;

这样的生物个体称为杂合体。

分离比实现的条件

1.子一代个体形成的两种配子在数目、生活力和结合机会上都相同。

2.三种基因型个体的存活率到观察时是相等的。

3.显性完全4.F2应有足够的个体。

六.分离规律的意义与应用

1.分离规律的理论意义

a.形成了颗粒遗传的正确遗传观念b.指出了区分基因型与表现型的重要性

c.解释了生物变异产生的部分原因d。

建立了遗传研究的基本方法。

2.在遗传育种工作中的应用

a.在杂交育种、良种繁育及遗传材料繁殖保护中的应用

b.在杂交优势利用工作中的应用c.为单倍体育种提供理论可能性

3.在医学上的应用

显性:

侏儒(先天性软骨发育不全);

舞蹈病;

短指

隐性:

白化;

半乳糖血症;

苯丙酮尿症;

全色盲;

早老症;

自毁容貌综合症

七.两对遗传因子的杂交试验

说明:

1.两对遗传因子的相对独立性,可以拆开。

2.每对遗传因子都符合分离定律。

3.性状的组合是随机的。

孟德尔的解释:

1.非等位基因独立分离和随机组合,形成类型不同而数目相等的配子。

2.雌雄配子随机结合,合子的成活率相等。

自由组合规律的验证

1.测交验证:

a.F1在形成配子时,两对基因独立分离产生四种类型的配子且数目相等。

b.由测交后代表型比例可以推知配子的基因型和比例。

测交:

被测个体与隐性纯合体的交配。

回交:

杂种后代与双亲之一间的交配。

两者区别与联系

回交亲本:

1.双隐性纯合体(测交)2.双显性纯合体3.互斥纯合体

自由组合定律:

控制不同相对性状的等位基因在配子形成过程中的分离和组合是互不干扰的,各自独立分配到配子中。

多对相对性状的遗传:

控制多对不同性状的等位基因,分别载于不同对同源染色体上时,其遗传都符合独立分配规律。

自由组合的育种意义:

1.选育新品种2.预测比率3.基因型的纯化

遗传比率的推算:

1.棋盘法2.分枝法3.二项式展开法

八.人类中的孟德尔遗传分析

系谱分析法

系谱:

根据血缘关系绘制出来的一种家庭成员示意图

九.基因的作用与环境因素的相互关系

1.基因型和表型表现型=基因型+环境P=G+E

a反应规范:

基因型对环境反应的幅度

b.表现度:

某一特定基因型在不同个体间的表现程度(人类短指、成骨不全)

c.外显率:

一定基因型的个体在特定的环境中形成预期表型的比例,用百分比表示。

外显率指一个基因的表达或不表达,不管表达的程度,而表现度则用于表达的程度。

d.表型模写:

环境因素所诱导的表型类似于基因突变所产生的表型,不能遗传。

2.等位基因间的相互作用

a.完全显性:

杂合子表现与显性纯合子相同。

b.不完全显性(半显性):

杂合子表现两个亲本的中间类型或不同于两个亲本的类型。

c.并显性(共显性;

等显性):

一对等位基因的两个成员在杂合体中都表现的现象。

d.镶嵌显性:

双亲的性状在后代的同一个体不同部位分别表现出来,形成镶嵌图式。

e.超显性:

杂合体Aa的性状表现超过纯和显性AA的现象。

f.致死基因:

使生物体或者细胞不能存活的基因。

(隐性致死-杂合不死、显性致死)

g.复等位基因:

在一个基因座上有两个以上的等位基因;

基因突变多向性的表现;

对于一个个体来说,只能有复等位基因中的两个。

3.非等位基因间的相互作用:

非同源染色体上的基因在控制某一性状表现上的各种形式的相互作用。

(1)基因互作:

不同对基因间相互作用共同决定同一性状的表现。

(2)互补作用:

两对非等位基因分别处于显性纯和或杂合状态时,共同决定一种性状表现;

其中之一是显性,或两基因都是隐性纯和时,则表现另一种性状。

(香豌豆花色遗传)

(3)累加作用:

指两种显性基因同时存在时产生一种性状,单独存在时,分别表现相似的性状。

(南瓜瓜形)累加基因:

产生累加作用的非等位基因。

(4)重叠作用:

指不同对基因互作时,对表现型产生相同的影响。

重叠基因:

对同一性状表现具有相同效应的非等位基因。

(荠菜蒴果的遗传)

(5)上位效应:

两对独立遗传基因共同影响某一对性状,且其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用。

上位基因:

起遮盖作用;

下位基因:

被遮盖。

显性上位:

上位基因是显性,例:

西葫芦

隐性上位:

上位基因为隐性,例:

家鼠–白化、黑色

(6)抑制作用:

在两对独立基因中,其中一对显性基因本身并不控制性状的表现,但对其它非等位基因的表现有抑制作用。

(鸡的羽毛颜色遗传)

说明:

1.两对非等位基因互作模式与独立分配规律

非等位基因仍然按照分离与自由组合规律进行分离与组合;

并且只有互作的非等位基

位于非同源染色体上时,才会得到前述的各种类型与比例。

2.显隐性关系不同也会导致非等位基因互作的表现型类型与比例不同。

3.注意区分上位性作用,尤其是显性上位与抑制作用的区别:

上位基因决定一种性状表现,而抑制基因不会。

五.连锁遗传分析

一.性染色体与性别决定

1.性染色体:

指直接与性别决定有关的一对染色体;

其余染色体则统称为常染色体。

人类X染色体:

155Mb,1098个功能基因;

Y染色体:

60Mb,78个功能基因

2.性染色体决定性别及类型

XY型性决定:

(雄)异配性别,产生两种类型配子;

(雌)同配性别,只产生一种配子。

ZW型性决定:

(雄)同配性别;

(雌)异配性别

XO型:

雌性染色体为XX;

雄性染色体只有X。

3.其他类型的性别决定

单倍体型性别决定;

一些膜翅目昆虫,如蜜蜂、胡蜂、蚂蚁、黄蜂

环境决定性别:

温度依赖型性别决定,如大部分蛇类、蜥蜴类

基因决定性别;

如,玉米

4.性染色体与性别畸变

KlineFelter综合症47,XXY;

Turner氏综合症45,XO发病率1/2500—1/5000

XYY综合症47,XYY

性染色体畸变的发生机制:

配子异常

表:

性染色体畸变的形成

精子、卵子

X

XX

O

XXX

XO

Y

XY

XXY

YO

XXYY

OO

二.性相观遗传

和性别有相关性的遗传,包括伴性遗传、限性遗传和从性遗传

1.伴性遗传—性连锁遗传

性染色体上基因所控制的某些性状总是伴随性别而遗传的现象。

(摩尔根等研究果蝇性遗传发现,并证明了基因位于染色体上)

(1)X染色体连锁遗传

a.X连锁隐性遗传果蝇(红眼、白眼)人类(血友病、红绿色盲)

特点:

(1)男性患者多于女性,系谱中往往只有男性患者;

(2)交叉遗传

(3)男性患者的兄弟、外祖父、姨表兄弟、外孙可能是患者

b.X连锁显性遗传抗维生素D性佝偻病

(1)患者双亲中有一方患此病

(2)女性患者多于男性,但病情较轻

(3)男性患者的女儿都是患者,儿子正常

(4)女性杂合子患者的子女有1/2可能患病

2.Z染色体上的基因遗传芦花鸡(受Z染色体上的显性基因B控制)

3.Y染色体上的基因遗传限雄遗传人的多毛耳

4.限性遗传:

常染色体或性染色体上的基因只在一种性别个体中表达的现象。

限性性状:

只在某一性别中表现的性状。

例:

鸡的抱窝习惯(由常染色体上两对独立的互补基因作用)、产乳性状、Y染色体连锁遗传

5.从性遗传:

常染色体基因所控制的性状,在表现型上受个体性别影响的现象。

实质:

受性激素的影响,基因在不同性别中表达不同。

人类早秃的遗传

绵羊的从性遗传,Hh

雄性

雌性

HH

有角

Hh

无角

hh

无角无角

6.伴性遗传、限性遗传、从性遗传的关系

X(Z)连锁遗传---------交叉遗传

伴性遗传

Y(W)连锁遗传----------限雄(雌)遗传

限性遗传只在一个性别中表现

常染色体遗传

从性遗传两个性别中都表现,但程度不同

三.计量补偿效应

1.Barr小体:

浓缩的染色质小体(正常女性表皮、口腔颊膜、羊水等许多细胞的间期核中)

一种浓缩的、惰性的异染色质小体,与性别及X染色体数目有关,故称性染色质体。

巴氏小

2.计量补偿效应:

在XY性别决定机制的生物中,使性连锁基因在两种性别中有相等或近乎相等的有效剂量的遗传效应。

三种机制

(1)X染色体的转速率不同(线虫2条X均有活性但转录速率低)

(2)雌性细胞中有一条X染色体失活(哺乳类)

(3)雌果蝇2条X均有活性,雄性1条X染色体超活性。

3.Lyon假说

(1)正常雌性哺乳动物体细胞只有一条X染色体有活性,另一条X在遗传上无活性

(2)失活是随机的(父源或母源)

(3)失活发生在胚胎的早期(人类:

妊娠16天)

(4)雌性杂合体在伴性基因的作用是嵌合体

证据:

1.玳瑁猫2.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶3.X染色体数与Barr小体

四.X染色体失活的分子机制

大多数的X连锁基因在胚胎早期发育过程中表现为稳定的转录失活,但并非整条X染色体上的所有基因均失活

在失活X染色体上,表达基因与失活基因是穿插排列的

哺乳动物X染色体存在一个特异性失活位点,即X失活中心(XIC)

在XIC内有X染色体失活特异转录物(XIST),人类XIST基因编码17kbRNA,被XISTRNA覆盖的X染色体上的大多数基因活性被抑制。

五.连锁基因的交换与重组

1.连锁与交换结果:

(1)测交比例不符合1:

1:

1

(2)重组类型少,亲组合多

(3)亲本型配子数目基本相等,重组型配子数也基本相等

2.完全连锁与不完全连

完全连锁:

杂种个体在形成配子时没有发生非姊妹染色单体之间交换的连锁遗传

不完全连锁:

指杂种个体的连锁基因,在配子形成过程中同源染色体非姊妹染色单体间发生了互换,出现了不同重组值的交换类型。

4.交换

1.原因:

同源染色体非姊妹染色单体发生了交换—出现了交叉现象,交叉是交换的结果。

一般情况下,染色体越长,交叉越多

重组型配子比例是发生交换的性母细胞比例的一半

2.连锁交换定律

处在同一染色体上的两个或两个以上基因遗传时,连锁在一起的频率大于重新组合的频率。

重组类型的产生是由于配子形成过程中,同源染色体的非姊妹染色单体间发生了交换。

3.重组频率的测定

重组型配子数X100%交换值:

在所研究的两个基因座位之间非姊妹染色

重组率=总配子数单体间发生交换的频率。

注:

1)非姊妹染色单体间交换数目及位置是随机的;

2)交换值反映基因间的连锁强度、基因间的相对距离;

两基因间的距离越远,基因间的连锁强度越小,交换值就越大;

反之,基因间的距离越近,基因间的连锁强度越大,交换值就越小。

3)通常用重组率来度量基因间的相对距离,也称为遗传距离;

4)两个连锁基因间重组值的变化范围是【0—50%】

影响交换的因素:

年龄、性别、环境条件、染色体畸变等

4.多线交换:

如果两个基因距离较远时,其间可以发生两次或两次以上的交换,则涉及的染色单体将不限于2条,可以是多线交换。

5.连锁群和染色体图距

基本概念:

1.基因定位确定基因在染色体上的相对位置和排列顺序的过程。

2.染色体图根据基因之间的重组值,确定连锁基因在染色体上的相对位置而绘制的一种简单线性示意图。

又称基因连锁图或遗传图。

3.图距:

两个基因在染色体图上距离的数量单位。

图距单位:

厘摩1cM=1%的重组率=10^6bp

4.连锁群:

位于同一队染色体上的基因群。

一种生物连锁群的数目与染色体的对数一致

六.基因顺序和距离的测定

(一)两点测交局限性:

1.工作量大,需要作3次杂交,3次测交

2.不能排除双交换的影响,准确性不够高

(二)三点测交进行三对基因的杂交,得到的三杂合子再用三隐性类型测交

步骤:

1.用三对性状差异的两个纯系作亲本进行杂交、测交;

2.考察测交后代的表现型、进行分类统计

3.按各类表现型的个体数,对测交后代进行分组

4.确定亲本类型和双交换类型

5.确定基因咋染色体上的排列顺序(用双交换型配子与亲本型配子比较)

6.计算重组值,确定图距

7.绘制连锁遗传图

三点测交的优缺点:

1)三点试验中得到的三个重组值是在同一基因型背景、同一环境下得到的。

2)可以得到双交换的资料。

3)三隐性纯合体不易获得或保存

关于遗传图的说明:

1)一般以最左端的基因位置为0,随着研究的进展,发现有更左端的基因时,0点的位置让给新基因,其他基因相应移动。

2)重组率在0%--50%之间,但在遗传图上,可以出现50个单位以上的图距。

原因是这两个基因间发生多次交换。

所以从数值得知的重组率只限临近的基因座间。

七.干涉与并发

1.每一次单交换的发生都会影响其临近另一对基因间的交换—干涉(I)或染色体干涉

2.并发系数(符合系数:

C):

符合系数=实际双交换值/理论双交换值

用以衡量两次交换间相互影响的性质和程度。

I=1-C当C=1,I=0时,无干涉;

C=0,I=1时,完全干涉;

1>

C>

0时,正干涉;

1,I<

0时,负干涉(仅在微生物发生基因转变时出现)

3.染色单体干涉:

一对同源染色体的4条单体间参与多线交换机会的非随机性,一般不存在。

四联体中第二次交换可随机发生。

八.人类的基因定位

一)家系分析法:

通过分析、统计家系中有关性状的连锁情况和重组率进行基因定位的方法

1.性状只出现在男性:

基因定位在Y染色体上

2.X连锁基因的定位:

根据伴性遗传特点

3.外祖父法:

根据外祖父的表型确定作为母亲的双杂合子的连锁相,然后判断儿子各种表型的重组类型,计算重组值以确定连锁基因的相对距离。

前提条件:

两对连锁基因位于X染色体上;

母亲是两对基因的杂合体。

外祖父法定位原理

二)基因剂量效应法

基因剂量效应:

基因与其产物间有一定的数量关系。

若某基因的数量改变,则其产物量也发生相应改变。

三)DNA介导的基因定位

1.克隆基因定位法

采用已克隆基因的cDNA探针与保留在杂种细胞内的人染色体DNA序列进行分子杂交,确定克隆基因所在的染色体。

2.原位杂交法

以标记(同位素、生物素或荧光染料)的探针直接同中期染色体进行原位杂交

六.真核生物的遗传分析

一.基因组与C值

1.基因组:

生物细胞中一套染色体所含DNA序列的全部组成。

(近年)

2.C值悖理:

物种的C值与其进化复杂性之间没有严格的对应关系。

生物体基因组所含DNA总量称为C值

各种生物基因组大小是由于基因组中长期积累起来的过量的非编