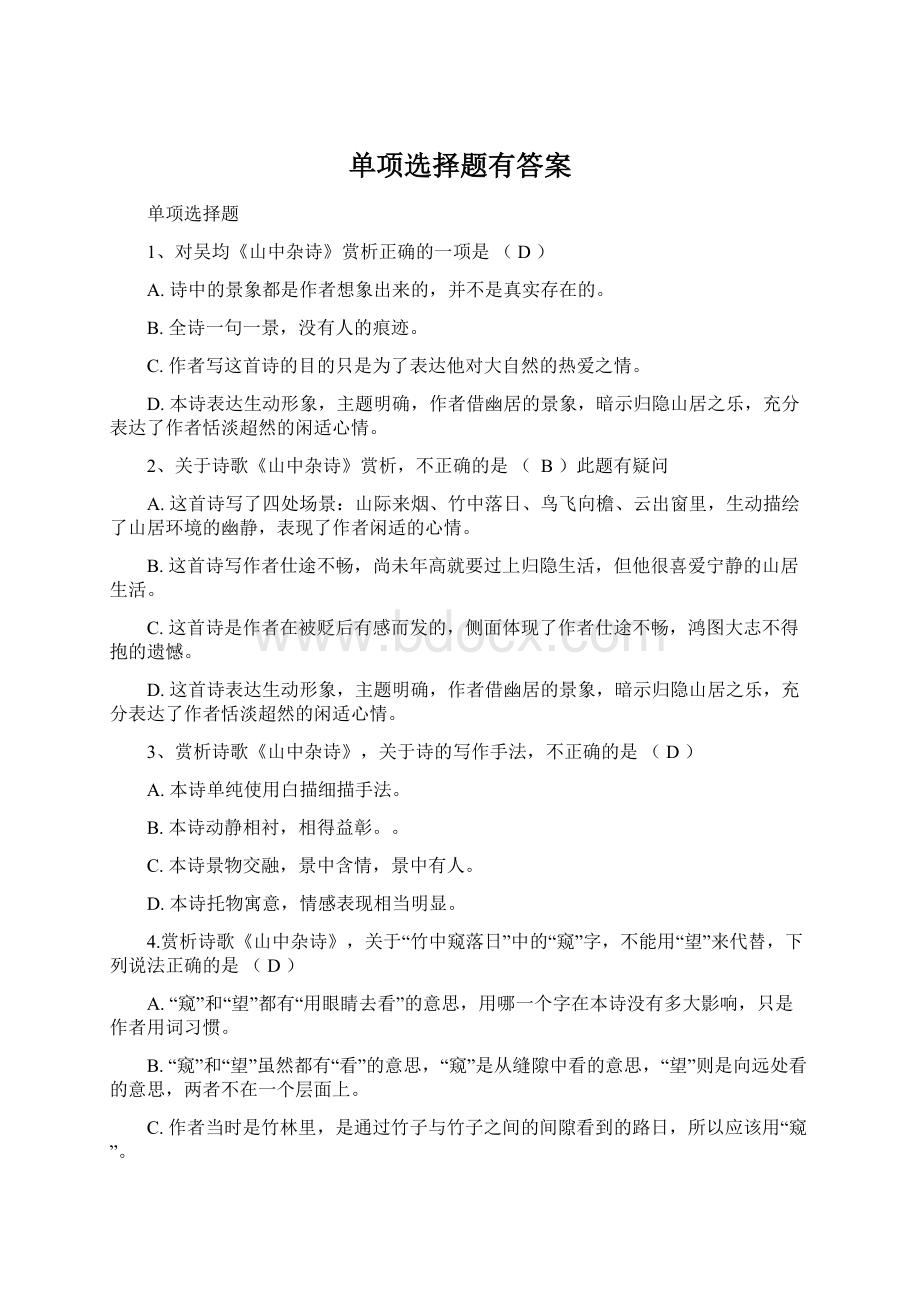

单项选择题有答案Word文件下载.docx

《单项选择题有答案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单项选择题有答案Word文件下载.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

D.“窥”表现出竹林幽深茂密,意境清幽;

而“望”则更体现出意境的阔疏朗,与诗歌整体意境不合。

5、以下关于诗歌《山中杂诗》的理解,分析不正确的是(C)

表达了诗人宁静、淡泊和愉悦的心情。

B.诗中说明了一个道理:

拥有独到的观察角度,就会欣赏到与众不同的景物。

C.全诗动静结合,由近及远。

生动描绘了山居环境的幽静,表现了作者闲适的心情。

D.一句一景,然句句不离“山中”的主题。

6、以下对诗歌《竹里馆》的分析,错误的是(B)

A.全诗优美、高雅的意境,传达出诗人宁静、淡泊的心情。

B.诗中既无描写,又无抒情。

C.以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,却是匠心独运,妙手回天的大手笔。

D.独坐、弹琴、长啸等词语表达了诗人孤独寂寞的心情。

7、对(唐)王维《竹里馆》赏析不正确的一项是(A)

A.诗中能体现诗人思想感情的词语只有“独坐”、“长啸”这两个词。

B.诗歌在写作上采用动静结合,以静衬动,以动衬静的写作手法。

C.诗歌营造了优美高雅的意境,表现了诗人的宁静淡泊之情。

D.诗歌前两句写“声”,后两句写“静”,更生动描绘了美好景色。

8、赏析诗歌《竹里馆》,本诗没有运用到写作手法是(D)

A.拟人此题准确性有待检验

B.动静结合

C.情景交融

D.虚实结合

9、赏析诗歌《竹里馆》,下面运用拟人手法的诗句是(D)

A.独坐幽篁里

B.弹琴复长啸

C.深林人不知

D.明月来相照

10、《竹里馆》中,诗人描述的景色甚是优美,赏析诗句,正确的是(C)

A.前两句写诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边吹着口哨。

其实,不论“弹琴”还是“长啸”,都体现出诗人高雅闲淡、超拔脱俗的气质,而这却是不容易引起别人共鸣的。

B.后两句写诗人僻居深林之中,也并不为此感到孤独,因为那一轮皎洁的月亮还在时时照耀自己。

使用了夸张的修辞手法,显示了诗人新颖独到的想象力。

C.“幽”、“深”、“明”三字,在诗歌中都作为形容词运用。

D.这首诗体现诗人热爱隐居生活,“幽篁”、“弹琴”、“明月”等景物陪伴着诗人,诗人日子过得舒适,并无烦忧。

11、《逢入京使》中,以下分析,错误的是(C)

A.“双袖龙钟泪不干”一句运用了夸张的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个很高的铺垫。

B.表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

C.一二句“龙钟”“泪不干”的浓重色彩与三四句“凭君传语报平安”的轻描淡写很矛盾,写出作者矛盾的心情。

D.“凭君传语报平安”,纯朴的描写流露出诗人远涉边塞的思乡怀亲之情。

12、《逢入京使》中,关于“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”一句,不正确的理解是(C)

A.诗中“马上相逢”彼此行色匆匆,没有纸笔,赶紧托他捎回平安的口信,真切地表达了思家的深情。

这“传语”二字,寄托了诗人全部的思家之情;

而“平安”二字,却是家人最挂怀的讯息。

纯朴的描写流露出诗人远涉边塞的思乡怀亲之情。

B.行者匆匆的口气。

走马相逢,没有纸笔,也顾不上写信了,就请你给我捎个平安的口信到家里吧!

岑参此行是抱着“功名只向马上取”的雄心,他一方面有对帝京、故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

C.诗写作者归家途中邂逅京使,虽然不久后将会见到家人,但是思乡心切,于是托京使捎带口信回家的情境。

D.这句诗不假雕琢,信口而成,而又感情真挚,把许多人心头所想、口里要说的话,真挚而又不需要添加任何修饰的表现出来,使得诗歌更具表现意义。

13、《逢入京使》中,诗句处处流露思乡之情,以下赏析,不正确的是(B)

A.“故园东望路漫漫”一句是写眼前的实景。

“故园”指的是在长安自己的家。

“东望”是点明长安的位置。

离开长安已经好多天,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天。

B.“双袖龙钟泪不干”一句带有夸张的意味,是强调自己思忆亲人的激情,这里就暗暗透出捎家书的微意了。

“龙钟”在这里寓意作者离家太久,归来时已年华逝去。

“龙钟”和“泪不干”都形象地描绘了诗人对长安亲人无限眷念的深情神态。

C.“马上相逢无纸笔”一句完全是行者匆匆的口气。

岑参此行是抱着“功名只向马上取”的雄心,此时,心情是复杂的。

他一方面有对帝京、故园相思眷恋的柔情,一方面也表现了诗人开阔豪迈的胸襟。

D.这是一首边塞诗,盛唐时代,是边塞诗空前繁荣的时代,出现了以高适、岑参为代表的边塞诗派,他们的创作为百花齐放的盛唐诗坛,增添了一支奇葩。

14、对诗歌《逢入京使》的理解,不正确的是(D)

A.这首诗表达了诗人远涉边塞的思乡怀亲之情。

B.“凭君传语报平安”表达了诗人挂念亲人而又无可寄托,担心亲人挂念自己的复杂心理。

C.展开联想与想象,诗歌描绘了离开长安日久,回头一望,只觉长路漫漫,尘烟蔽天.诗人又思念起家乡和亲人,不禁掩面抽泣,泪水很快就沾湿了双袖的情景。

D.这首诗语言朴素自然,仅仅运用了比喻的修辞手法,就将生活中充满的浓郁边塞生活气息,用朴素的语言真挚的表现出来。

15、《逢入京使》,正确的是(D)

A.“故园东望路漫漫”,写的是眼前的实际感受。

写的是诗人从故园回望来时的路,不仅感叹路途遥远艰辛。

诗人即将再次离开“故园”,去往西域,回望走过的漫漫长路,思念之情不免袭上心头,乡愁难收。

B.“双袖龙钟泪不干”,意思是说诗人年老色衰似龙钟,思乡之泪怎么也擦不干,以至于把两支袖子都擦湿了,可眼泪就是止不住。

这句运用了比喻的修辞手法表现思念亲人之情,也为下文写捎书回家“报平安”做了一个很高的铺垫。

C.“马上相逢无纸笔”,是写遇到入京使者时欲捎书回家报平安又苦于仕途落魄,处境艰难,难以纸笔书写家书的情形,完全是马上相逢行者匆匆的口气,写得十分传神。

D.“凭君传语报平安”,这最后一句诗,处理得很简单,收束得很干净利落,但简净之中寄寓着诗人的一片深情,寄至味于淡薄,颇有韵味。

16、下列对《春夜洛城闻笛》的赏析,分析不正确的一项是(C)

A.触发诗人故园之恋的句子是“此夜曲中闻折柳”。

B.“满”字运用夸张的艺术手法,极写夜之宁静,笛之悠扬,反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

C.“闻笛”是全诗的关键。

此选项有疑问,不知如何解释

D.全诗紧扣“闻笛”这条线索,抒写了自己闻笛的感受,表达了自己无限的乡思之情。

17、《春夜洛城闻笛》,诗句赏析,不正确的是(A)

A.诗中“折柳”是指一种代表风俗的行为,是作者借柳枝表达思乡以及依依不舍之情。

B.“暗”有断续、隐约的含义,吹笛人只管自吹自听,却不期然地打动了许多听众,引起人们无限的隐忧。

C.“满”字运用夸张的修辞手法,极写夜之宁静,笛之悠扬,反衬诗人内心闻笛后的孤寂心情。

D.短短的一首七言绝句,颇能显现李白的风格特点,即艺术表现上的主观倾向。

热爱故乡是一种崇高的感情,李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,这才是它感人的地方。

18、赏析诗歌《春夜洛城闻笛》,诗中关于“笛”一词,理解正确的一项是(B)

A.此诗写乡思,题作“春夜洛城闻笛”,明示诗人因闻笛声而感发。

题中“洛城”表明诗人的故乡是洛阳,“春夜”点出季节及具体时间。

B.诗歌起句即从笛声落笔。

诗人深夜难于成寐,忽而传来的几缕断续的笛声触动离了诗人的羁旅情怀。

C.诗中,诗人不说闻笛,而说笛声“暗飞”,变主体为客体。

“暗”字为一句关键。

D.因为不知笛声来自何处,更不见吹笛者为何人,这里“暗”字有多重意蕴。

可能是真实存在的笛声,可能是诗人睡梦中的情景。

19、诗歌《春夜洛城闻笛》用词精准,结合全诗,下列赏析不正确的是(D)

A.诗人用词准确形象,“谁”与“暗”照应,既表达了诗人客居他乡,没有亲友相伴的孤独,又表明了诗人深夜思乡难寐的情状。

B.“散(入春风)”与“满(洛城)”,两者密合无间,写出其城之静的同时,又仿佛笛声无处不在,无处不闻。

这自然是有心人的主观感觉的极度夸张,但却反衬出了诗人思乡之情至深。

C.诗中强调“此夜”,是面对所有客居洛阳城的人讲话,为结句“何人不起故园情”作势。

这是主观情感的推衍,不言“我”,却更见“我”感触之深,思乡之切。

D.诗中,“折柳”一词为全诗点睛,折柳谐音“留”,是诗人为缓解思乡之情,借折柳作为陪伴。

E.

20、诗歌《春夜洛城闻笛》表现手法生动,结合诗歌分析,下面理解不正确的是(B)

A.诗的第一句是猜测性的问句。

那未曾露面的吹笛人只管自吹自听,却不期然而打动了许许多多听众,这就是句中“暗”字所包含的意味。

B.第二句说笛声由春风吹散,传遍了洛阳城。

这是诗人的想象,也是艺术的夸张,同时也侧面说明了洛阳城很小。

C.第三句说明春风传来的笛声,吹奏的是表现离情别绪的《折杨柳》,于是紧接一句说,哪个能不被引发思念故乡家园的情感呢!

水到渠成却又戛然而止,因而余韵袅袅,久久萦绕于读者心间,令人回味无穷。

李白这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,还表达了对故乡的思念,借景生情,由物及人,情景交融,可谓绝句。

21、《峨眉山月歌》中,分析不正确的一项是(A)

A.半轮秋,写出月色朦胧,光线晦暗。

B.入”和“流”两个动词既写出月映清江的美景,寓言月影映入江水,又随江水流去,也暗点秋夜行船。

C.除“峨眉山月”而外,诗中几乎没有更具体的景物描写;

除“思君”二字,也没有更多的抒情。

?

?

不知如何解释

D.四句入地名者五,地名的处理也富于变化,有实用的,也有虚用。

22、诗歌《峨眉山月歌》赏析,不正确的是(A)

A.诗中连用四个地名,这在绝句中是独一无二的,峨眉山、平羌江、渝州、三峡。

构思精巧,连用四个地名构成一种清朗秀美的意境。

B.入”和“流”两个动词描绘出这样一幅画面:

月影映入江水,又随江水流去。

不仅写出了月映清江的美景,同时暗点秋夜行船之事。

C.诗中凡咏月处,皆抒发江行思友之情,令人陶醉。

诗境中无处不渗透着诗人江行体验和思友之情,无处不贯串着山月这一具有象征意义的艺术形象。

D.本诗表达了作者的依依惜别和对故乡(友人)的思念之情。

23、赏析诗歌《峨眉山月歌》,不正确的是(C)

A.诗从“峨眉山月”写起,点出了远游的时令是在秋天。

“秋”字因入韵关系倒置句末。

秋高气爽,月色特明(“秋月扬明辉”)。

以“秋”字又形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

B.月只“半轮”,月亮刚刚露出半边脸,使人不禁联想到青山吐月的优美意境。

C.次句“影”指月影,“入”和“流”两个动词构成连动式谓语,意言月影映入江水,看似是月亮在随江水流去,这是作者暗夜岸边等船时看到的景象,意境可谓空灵入妙。

D.“峨眉山月”、“平羌江水”是地名副加于景物,是虚用;

“发清溪”、“向三峡”、“下渝州”则是实用,而在句中位置亦有不同。

读起来也就觉不着痕迹,妙入化工。

24、关于诗歌《峨眉山月歌》,理解不正确的是(C)

A.“仗剑去国,辞亲远游”的青年,乍离乡土,对故国故人不免恋恋不舍。

江行见月,如见故人。

然明月毕竟不是故人,于是只能“仰头看明月,寄情千里光”了。

末句“思君不见下渝州”依依惜别的无限情思,可谓语短情长。

B.诗中连用了五个地名,构思精巧,不着痕迹,诗人依次经过的地点是:

峨眉山──平羌江──清溪──三峡──渝州,诗境就这样渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。

连用五个地名,精巧地点出行程,既有“仗剑去国,辞亲远游”的豪迈,也有思乡的情怀,语言流转自然,恰似“清水出芙蓉,天然去雕饰”。

C.除“峨眉山月”以外,诗歌处处写景,;

除“思君”二字,没有更多的抒情。

然而“峨眉山月”这一集中的艺术形象贯串整个诗境,成为诗情的触媒。

D.诗歌中,山月与人万里相随,夜夜可见,使“思君不见”的感慨愈加深沉。

明月可亲而不可近,可望而不可接,更是思友之情的象征。

凡咏月处,皆抒发江行思友之情,令人陶醉。

25、欣赏诗歌《木兰诗》,一下关于诗歌写作创作背景,理解正确的是(C)

A.木兰诗最初流传于北宋时期,是一首长篇叙事民歌,也是一篇乐府诗。

它记述了木兰女扮男装,代父从军,征战沙场,凯旋回朝,建功受封,辞官还家的故事,充满传奇色彩。

B.诗歌主人公(木兰)女扮男装,代父从军,在军期间,战友均不知其为女子,可见木兰与战友交流不多,而且很善于伪装。

C.诗歌以铺陈、排比、对偶、互文等手法描述人物情态,刻画人物心理,生动细致,使作品具有强烈的艺术感染力。

D.全诗以战事连绵,民不聊生为主题,构思创作木兰的传奇故事,富有浪漫色彩;

详略安排极具匠心,富有生活气息。

26、《木兰诗》中此举表达清晰明确,以下关于诗歌,理解不正确的是(C)

A.诗中最能体现木兰矫健雄姿的句子是:

万里赴戎机,关山度若飞。

B.木兰从军后艰苦的战地生活的句子是:

朔气传金柝,寒光照铁衣。

C.赞颂木兰谨慎、聪明、勇敢。

能力不逊于男子的句子是:

D.诗中“将军……壮士……”一句,用对偶和互文的修辞手法,十分概括的免息了战士况日持久,激烈悲壮。

27、诗歌《木兰诗》中多处使用修辞手法,使得文意表达生动形象,令人回味。

赏析诗歌,以下表达正确的是(C)

A.木兰准备出征和奔赴战场,“东市买骏马……”四句排比,写木兰紧张地购买战马和乘马用具,表现出木兰对即将到来的从军生活的激动与向往;

B.“旦辞爷娘去……”八句,未用任何修辞手法,却生动具体地描写了木兰行进的神速、军情的紧迫、心情的急切,使人感到紧张的战争氛围。

C.木兰十来年的征战生活,“万里赴戎机,关山度若飞”,夸张地描写了木兰身跨战马,万里迢迢,奔往战场,飞越一道道关口,一座座高山。

D.文末用对比作结,以双兔在一起奔跑,难辨雌雄的例子来做对比,对木兰女扮男装、代父从军十二年未被发现的奥秘加以巧妙的解答,妙趣横生而又令人回味。

28、《木兰诗》中多处提及战事吃紧,士兵生活艰辛困苦,沙场征战的场面随时都有可能发生,以下理解不正确的是(B)

A.诗以“唧唧复唧唧”的织机声开篇,展现“木兰当户织”的情景。

为后文体现了天子征兵,父亲年迈仍得应诏从军,战事紧急,不容乐观。

B.木兰准备出征和奔赴战场,“东市买骏马……”四句排比,写木兰紧张地购买战马和乘马用具,由此可以想象从军生活的艰辛,朝廷连士兵基础的战斗装备也给不起。

我的答案不知对不对

C.“朔气传金柝,寒光照铁衣”,充分描写了战士们在边塞军营的艰苦战斗生活的一个画面:

在夜晚,凛冽的朔风传送着刁斗的打更声,寒光映照着身上冰冷的铠甲。

D.“将军百战死,壮士十年归”,概述战争旷日持久,战斗激烈悲壮。

将士们十年征战,历经一次次残酷的战斗,有的战死,有的归来。

而英勇善战的木兰,则是有幸生存、胜利归来的将士中的一个。

29、对第3段中的“不闻机杼声,惟闻女叹息”分析正确的一项是(C)

A.采用对比手法,反映战争紧迫。

B.采用反复手法,表达了木兰对亲人的深切怀念。

C.采用对比手法,表达了木兰对亲人的深刻思念,极大地丰富了女英雄的形象。

D.采用反复手法,表达了木兰与亲人分离极其悲痛的心理。

30、结合诗歌《木兰诗》,下列句子修辞手法依次判断正确的一项是(B)

①不闻机杼声,惟闻女叹息。

②阿爷无大儿,木兰无长兄。

③东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

④旦辞爷娘去,暮宿黄河边。

A.比喻对偶反复夸张B.对偶对偶排比对偶

C.借代反复排比对偶D.对偶反复对偶比喻

31、对“但闻黄河流水鸣溅溅”“但闻燕山胡骑鸣啾啾”两句理解正确的一项是(C)

A.写征程的遥远和军情的急迫。

B.写战争到来的悲凉气氛。

C.以宿营地空旷寂凉烘托木兰离家思亲的情怀。

D.写行军旅途的欢快。

32、《木兰诗》中,没有运用修辞手法的一项是(C)

A.将军百战死,壮士十年归B.万里赴戎机,关山度若飞

C.阿姊闻妹来,当户理红妆D.双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

33、欣赏《木兰诗》,选出不是对偶句的一项(A)

A.万里赴戎机,关山度若飞。

B.策勋十二转,赏赐百千强。

C.当窗理云鬓,对镜帖花黄。

D.将军百战死,壮士十年归。