高中地理水平测试复习知识点.doc

《高中地理水平测试复习知识点.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中地理水平测试复习知识点.doc(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中地理水平测试复习知识点(地理3)

2010年江苏省高考学业等级水平考试资料@鲁教版第三册

(一)

一、区域地理环境与人类活动

1.结合实例,了解区域的含义。

甘肃的年降水量自东南向西北递减。

甘肃省是我国温度带和干湿区最多的省份。

区域是指一定范围的地理空间,是人们在地理环境差异的基础上按一定的指标划分出来的。

区域具有一定的面积、形状、范围和界线,有明显的区位特征。

(1)区域划分有单一指标和综合指标。

单一指标:

如热量带、气候类型

综合指标:

东亚文化区、中东与北非文化区、欧美文化区(语言、宗教)

(2)区域划分按自然要素和人文要素

自然要素:

青藏高原区、东部季风区、西北干旱半干旱区(气候)

人文要素:

发达地区和欠发达地区(经济);长江中下游地区(历史)

2.了解不同类型的区域及其划分依据。

(1)均质区:

指自然要素具有相似性或相对一致的区域。

自然要素的相似性:

高原区、平原区、丘陵区(地形)

人文要素的相似性:

方言区(语言)、水田农业区、旱作农业区(农作物)

(2)功能区:

指功能上紧密相连,具有某些方面的相关性或内在联系的区域。

如城市经济区、浦东新区、工业区、商业区、居住区

3。

区域的特征。

整体性、差异性、开放性

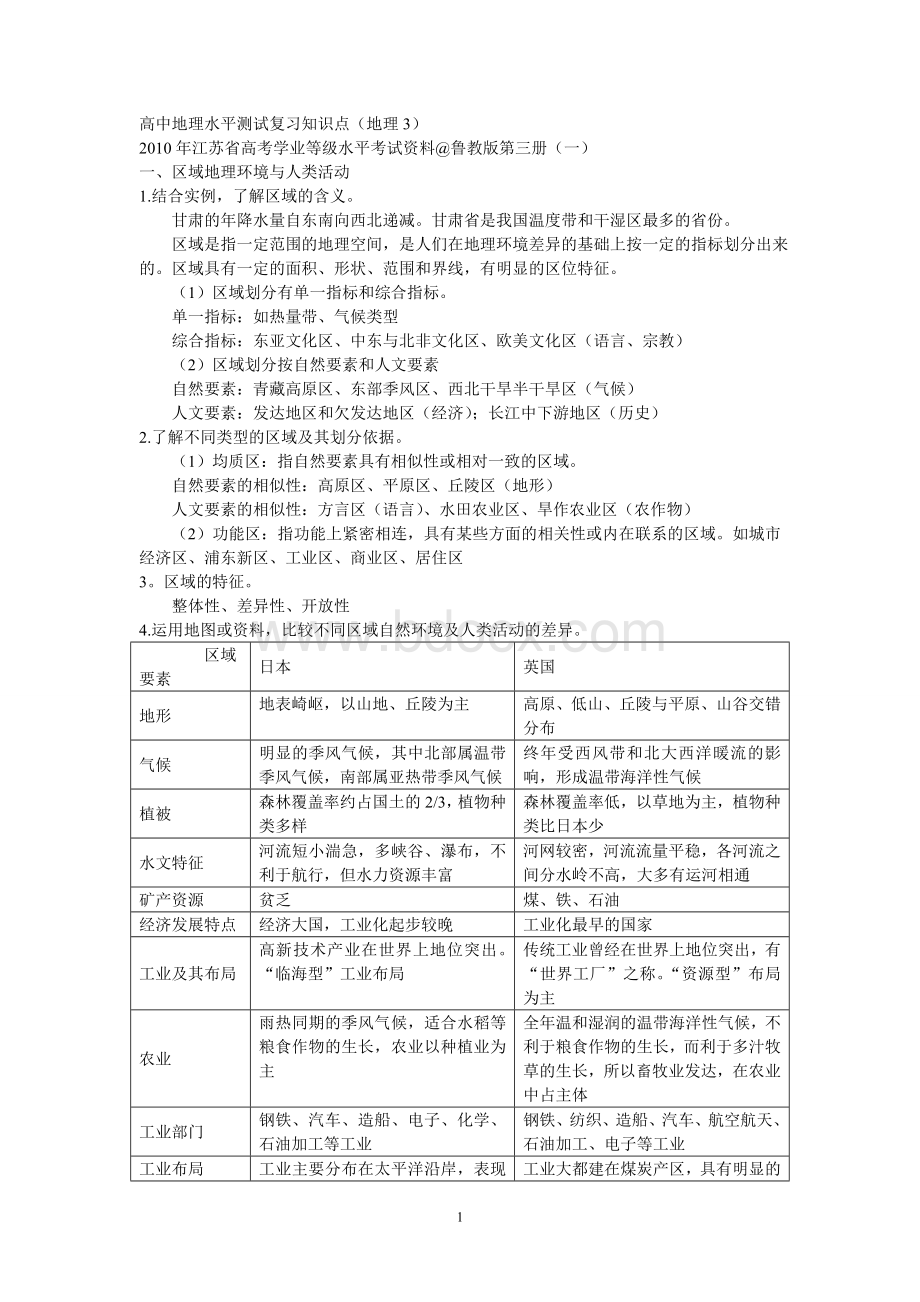

4.运用地图或资料,比较不同区域自然环境及人类活动的差异。

区域

要素

日本

英国

地形

地表崎岖,以山地、丘陵为主

高原、低山、丘陵与平原、山谷交错分布

气候

明显的季风气候,其中北部属温带季风气候,南部属亚热带季风气候

终年受西风带和北大西洋暖流的影响,形成温带海洋性气候

植被

森林覆盖率约占国土的2/3,植物种类多样

森林覆盖率低,以草地为主,植物种类比日本少

水文特征

河流短小湍急,多峡谷、瀑布,不利于航行,但水力资源丰富

河网较密,河流流量平稳,各河流之间分水岭不高,大多有运河相通

矿产资源

贫乏

煤、铁、石油

经济发展特点

经济大国,工业化起步较晚

工业化最早的国家

工业及其布局

高新技术产业在世界上地位突出。

“临海型”工业布局

传统工业曾经在世界上地位突出,有“世界工厂”之称。

“资源型”布局为主

农业

雨热同期的季风气候,适合水稻等粮食作物的生长,农业以种植业为主

全年温和湿润的温带海洋性气候,不利于粮食作物的生长,而利于多汁牧草的生长,所以畜牧业发达,在农业中占主体

工业部门

钢铁、汽车、造船、电子、化学、石油加工等工业

钢铁、纺织、造船、汽车、航空航天、石油加工、电子等工业

工业布局

工业主要分布在太平洋沿岸,表现出明显的“临海型”特点;新兴电子工业主要分布在九州岛

工业大都建在煤炭产区,具有明显的“资源型”特点;20世纪60年代以来,北海油田的开发带动了北海沿岸苏格兰地区的发展

人口与城市

人口稠密,城市众多,主要分布在太平洋沿岸地带

人口密集,城市化水平高。

历史上曾经向海外大量移民

2.我国三大自然区的区域差异

区域

要素

东部季风区

西北干旱半干旱区

青藏高寒区

位置和

范围

大兴安岭以东、内蒙古高原以南、青藏高原东部边缘以东,背靠内陆高原,面向海洋

大兴安岭以西、昆仑山——阿尔金山——祁连山和长城一线以北

北起昆仑山——阿尔金山——祁连山线,南抵喜马拉雅山,东起横断山脉,西至国境

地势

海拔较低,其中东部平原多而广

海拔最高,但差别显著、高原、山脉、内陆盆地交错

海拔最高,主要为山系、高原

气候

季风气候显著

大陆性突出,气候干燥。

年降水量自东向西递减,气温年较差、日较差大,多大风天气

气候严寒。

海拔高,空气稀薄,气温低,太阳辐射强

植被

以森林为主,部分为森林草原

大部分为荒漠,一部分为草原

主要为荒漠、草原与高山草甸灌丛

土壤

多为在森林植被下发育的土壤,淋溶作用强

主要是在荒漠、草原植被下发育的土壤

发育程度差,土层浅薄

生物

种类繁多

种类比东部季风区少

动物稀少,只有少数耐高寒的物种,如牦牛等

水文

河流多为外流河,湖泊为淡水湖。

地表水以雨水补给为主

多为内流河,河流短小。

湖泊较多,多为咸水湖

多为内流河,湖泊较多,多为咸水湖

农业

重要农耕区,以种植业为主,但需要注意避免水旱灾害

牧业、绿洲农业为主,但需要注意解决灌溉水源问题

畜牧业为主,还有河谷农业,需要解决热量不足问题

城市

众多

较少

很少

人口

稠密

较少

很少

3.日本和英国农业生产上的异同

比较项目

日本

英国

差异性

农业部门

以种植业为主

以畜牧业为主,在农业中占重要地位

种植业

水稻、小麦、大豆等

高产值的园艺作物

畜牧业

畜禽饲养

放牧和饲养并重

相似性

畜禽饲养业发达

4.日本和英国的工业发展特征

比较项目

日本

英国

差异性

工业原料

原料、燃料贫乏

煤、铁、石油资源丰富

工业部门

钢铁、机械制造、汽车、造船业、电子工业、石油加工

钢铁、机械制造、汽车、造船业、电子工业、石油加工、纺织业

工业布局

“临海型”

“资源型”

相似性

重工业发达

5.东部季风区的内部差异

东部季风区的内部差异

地貌

温度带

植被

土壤

农业熟制

主要作物

东部季风区

北方

东北地区

山环水绕、沃野千里(平原广)

寒温带

中温带

针叶林、针阔混交林

肥沃黑土

一年一熟

春小麦、玉米、大豆

华北地区

以平原、高原为主

暖温带

落叶阔叶林

黄土发育

两年三熟或一年两熟

冬小麦、棉花、花生

…………秦岭——淮河…………

南方

华中地区

以山地、丘陵、盆地为主

亚热带

常绿阔叶林

贫瘠红壤

一年两熟到三熟

水稻、油菜

华南地区

以低山、丘陵为主

热带

常绿雨林

砖红壤

一年三熟

橡胶、油棕、咖啡、可可

6.我国三大自然区分布图

5.通过案例分析,理解在不同发展阶段区域地理环境对人类生产和生活方式的影响。

区域的发展大体经历了四个阶段,即初期阶段、成长阶段、转型阶段和再生阶段。

在不同阶段的特点各异,人地关系也经历了从基本协调——不协调——人地关系矛盾加剧——走向协调的发展历程。

具体情况如下所示:

阶段

主要特点

人地关系

问题

案例:

匹兹堡的发展

初期阶段

区域内城镇很少,空间结构比较简单

地理环境对人类活动的制约因素较少,人类对环境的影响比较微弱,区域内部人地关系基本协调

匹兹堡位于煤田中心地带,阿巴拉契亚山丰富的煤炭资源是其兴起的基础;苏比利尔湖附近丰富而优质的铁矿;五大湖和宾夕法尼亚运河的廉价水运条件

成长阶段

资源开发的规模越来越大,城市和工业区迅速向外扩展,区域内部产业结构和空间结构逐渐趋向复杂,呈现由点到面的发展局面,产业由集聚走向扩散

开始出现明显的不协调

资源面临枯竭,发展空间受到制约,环境污染加重,环境受到明显破坏

该城市又称“芝匹带”,从威斯康星州的密尔沃基城开始,经过“交通枢纽”芝加哥、“汽车城”底特律、“钢铁城”匹兹堡,以及布法罗到纽约州的奥尔巴尼。

区域内产业结构复杂,主要产业部门有机械工业、化学工业、纺织工业等

转型阶段

区域原有优势逐渐丧失,经济增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低。

区域经济整体呈现衰败,萎缩状态

人地关系矛盾加剧

出现高失业率;人口减少等严重的社会问题

20世纪50年代以来,以制造业为主的五大湖沿岸工业带,经济发展陷入困境,许多工厂倒闭,工人失业,大量人口外迁,被称为“锈蚀带”,又称为“冰雪带”

再生阶段

由于“对症下药”,采取措施,使区域产生新的增长活力,促使区域经济复苏

逐渐由紧张走向协调

产业结构从重工业到高科技产业发展,被誉为“知识城”

6.运用实例理解产业转移对区域地理环境的影响。

(1)三大产业

人类的各种经济活动通常分为第一产业、第二产业和第三产业。

第一产业:

包括种植业、畜牧业、林业、渔业等,即广义的农业。

第二产业:

包括采矿业、制造业、建筑业,以及电力、煤气及水的生产和供应业等。

第三产业:

第一产业和第二产业以外的其他行业,如商业、金融、保险、运输、公务(其他公益事业),即广义的服务业。

一般说,随着国民收入水平的提高,劳动力首先从第一产业向第二产业转移,接着向第三产业转移。

劳动力在产业间的分布状况是:

第一产业逐渐减少,第二产业先增后降,第三产业稳步增加。

遵循着基本产业结构由低级形态向高级形态发展变化的特点。

产业结构存在明显的地区差异性:

第三产业比重越大,说明该区域经济发展水平就越高。

(2)产业转移

由于区域之间经济总体水平存在差异,推动经济发展的创新活动(新产品、新技术、新产业、新制度和管理方法等)主要发生在较发达地区。

而本地区的原有的比较落后的产业的比重会降低,进而转移到落后地区,这就出现了产业转移。

(3)从地域分布看,较发达地区向不发达地区转移劳动和资源密集型产业,会带来不利的环境影响。

如环境污染、交通、居住、治安等社会问题。

(4)在产业转移中,逐步实现以大量消耗原材料和能源为主的产业类型向以知识、技术、服务为主的产业类型过渡,产业活动对区域地理环境的不利影响减少。

(5)改革开放后,珠江三角洲已经出现了两次大规模的产业转移。

内容

第一次

第二次

时间

改革开放初期

20世纪90年代

原因

因经济发展水平低,也是珠江三角洲参与国际分工的必然结果

生产成本大幅度提高,发展劳动密集型产业空间越来与小

产业转移

从香港转移来服装、纺织、塑料制品、电子元件等

引进计算机、信息技术、生物工程等高新技术

产业转移类型

劳动密集型

知识密集型

结果

珠江三角洲的生产成本虽然比香港低,但在全国已经处于相当高的水平

珠江三角洲初步确立在华南经济圈的中心地位

环境影响

使珠江三角洲环境污染严重

产业转移,加上环境保护的日益重视,环境质量开始好转

产业转移对移入地和移出地的影响(以山西矿产资源开采为例)

内容

产业移出地

产业移入地

对自然环境的影响

积极影响:

减少环境污染,利于空气质量净化等

消极影响:

积极影响:

消极影响:

环境污染严重,破坏自然景观,污染水、土地和大气。

不合理采矿造成地面塌陷、地下水漏失等。

对人文地理的影响

积极影响:

缓解人地矛盾

消极影响:

减少土地撂荒等

积极影响:

调整生产力布局;加快城市化进程;促进以道路、交通为重点的基础设施建设;供给充裕的能源,改善城乡人民生活水平和质量;提供资金保障,促进城乡一体化进程和农村小康建设。

增强社会活力。

消极影响:

占用农田,浪费土地资源等;对交通、城市以及社会经济秩序等造成压力,并带来社会治安管理等方面的问题。

(延伸:

请以“南水北调”或“西气东输”为例分析)

7.列举有关实例,分析资源跨区域调配对资源调出区和资源调入区社会经济、地理环境等方面所产生的影响。

我国南水北调东线、中线、西线的工程方案比较

方案

东线方案

中线方案

西线方案

路线

从扬州江都抽水站引长江水,基本沿京杭大运河输水到华北地区

从长江三峡水库引水,出丹江口水库,沿伏牛山、太行山东麓送水到北京、天津

从长江上游引水到黄河上游

水源区

长江下游

长江中游、丹江口水库、三峡水库

长江上游金沙江及其支流雅砻江、大渡河

供水区

淮河下游地区、山东黄河下游地区、海河流域

海河流域、京津地区、黄河下游

西北干旱地区

评价

优点

有京杭大运河可以利用,工程量较小

可自流灌溉

青藏高原地势高于西北、华北地区,可自流供水

缺点

黄河以南地区地势北高南低,需要抽水北送

需要挖掘渠道的工程量相当大