高考古典诗词鉴赏训练专题.doc

《高考古典诗词鉴赏训练专题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考古典诗词鉴赏训练专题.doc(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

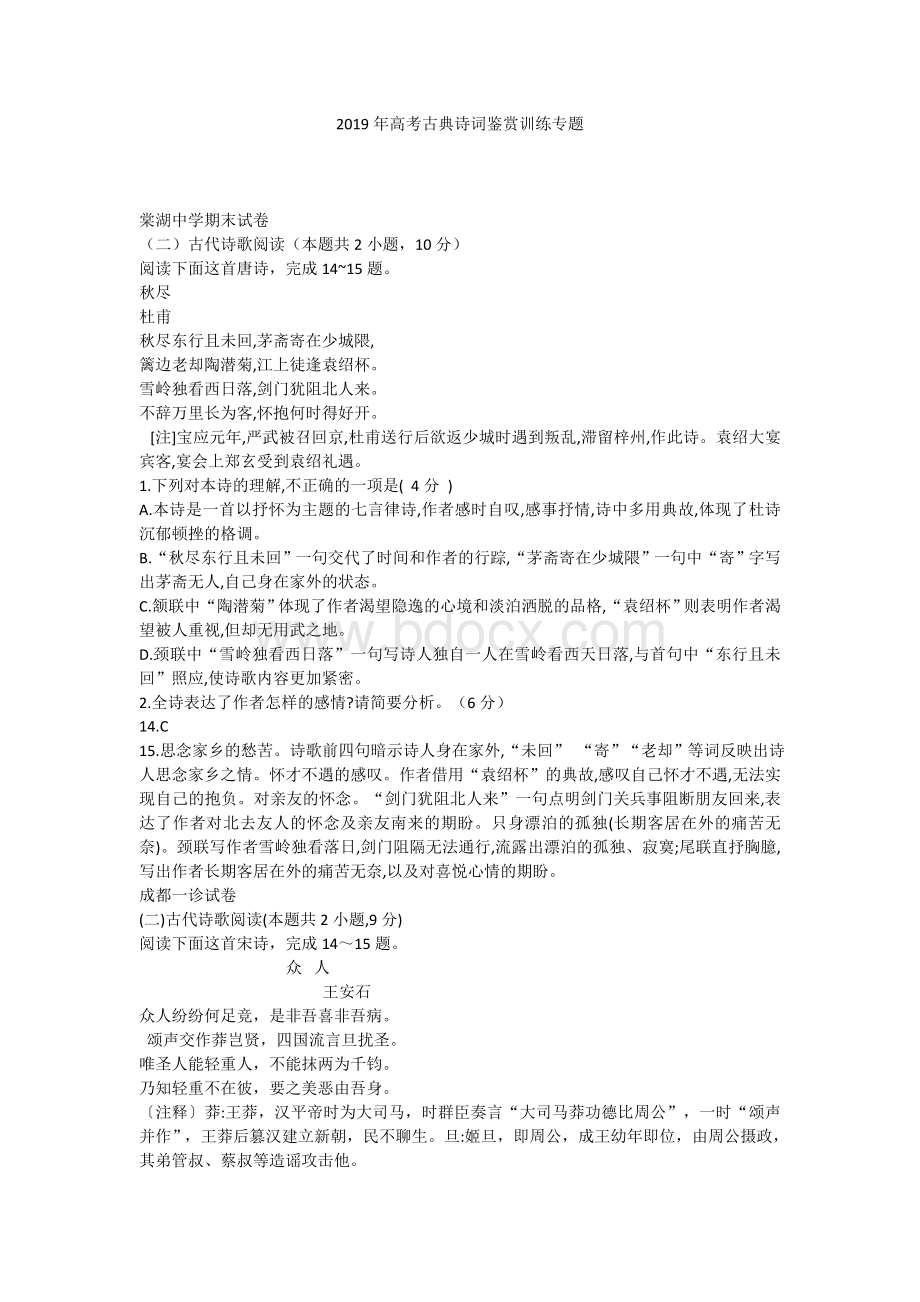

2019年高考古典诗词鉴赏训练专题

棠湖中学期末试卷

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,10分)

阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

秋尽

杜甫

秋尽东行且未回,茅斋寄在少城隈,

篱边老却陶潜菊,江上徒逢袁绍杯。

雪岭独看西日落,剑门犹阻北人来。

不辞万里长为客,怀抱何时得好开。

[注]宝应元年,严武被召回京,杜甫送行后欲返少城时遇到叛乱,滞留梓州,作此诗。

袁绍大宴宾客,宴会上郑玄受到袁绍礼遇。

1.下列对本诗的理解,不正确的一项是( 4分)

A.本诗是一首以抒怀为主题的七言律诗,作者感时自叹,感事抒情,诗中多用典故,体现了杜诗沉郁顿挫的格调。

B.“秋尽东行且未回”一句交代了时间和作者的行踪,“茅斋寄在少城隈”一句中“寄”字写出茅斋无人,自己身在家外的状态。

C.颔联中“陶潜菊”体现了作者渴望隐逸的心境和淡泊洒脱的品格,“袁绍杯”则表明作者渴望被人重视,但却无用武之地。

D.颈联中“雪岭独看西日落”一句写诗人独自一人在雪岭看西天日落,与首句中“东行且未回”照应,使诗歌内容更加紧密。

2.全诗表达了作者怎样的感情?

请简要分析。

(6分)

14.C

15.思念家乡的愁苦。

诗歌前四句暗示诗人身在家外,“未回”“寄”“老却”等词反映出诗人思念家乡之情。

怀才不遇的感叹。

作者借用“袁绍杯”的典故,感叹自己怀才不遇,无法实现自己的抱负。

对亲友的怀念。

“剑门犹阻北人来”一句点明剑门关兵事阻断朋友回来,表达了作者对北去友人的怀念及亲友南来的期盼。

只身漂泊的孤独(长期客居在外的痛苦无奈)。

颈联写作者雪岭独看落日,剑门阻隔无法通行,流露出漂泊的孤独、寂寞;尾联直抒胸臆,写出作者长期客居在外的痛苦无奈,以及对喜悦心情的期盼。

成都一诊试卷

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

众 人

王安石

众人纷纷何足竞,是非吾喜非吾病。

颂声交作莽岂贤,四国流言旦扰圣。

唯圣人能轻重人,不能抹两为千钧。

乃知轻重不在彼,要之美恶由吾身。

〔注释〕莽:

王莽,汉平帝时为大司马,时群臣奏言“大司马莽功德比周公”,一时“颂声并作”,王莽后篡汉建立新朝,民不聊生。

旦:

姬旦,即周公,成王幼年即位,由周公摄政,其弟管叔、蔡叔等造谣攻击他。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是((3分)

A.“众人”指普通人,兼指变法反对者,面对他们的纷纭议论,作者态度很镇定。

B.诗的第三四句用典,巧妙暗示自己的处境,直接点明贤圣标准,同时与尾句相呼应。

C.五六两句说只有品行完备的圣人才能正确评价衡量人,不会颠倒黑白混淆是非。

D.七八两句面对众人的批判,作者具有明确的立场和看法,由此可以看出其不凡的个性。

15.面对非议,王安石的态度与屈原在《离骚》“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”中表达的态度,有何相近之处?

请结合诗句说明你的理由。

(6分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

14.B(B项“直接点明”理解有误,并未直接点明标准,尾句才明确点出“美恶由吾身”)

15.(6分)都有坚守自己的信念追求的人生态度(C2分)。

面对“众人纷纷”,王安石不争辩,不担忧;尾联“乃知轻重不在彼,要知美恶由吾身”,更是集中表现出王安石面对非议,坚信人的美恶不在于众人的评价,而在于自己本身的德行((2分),这与屈原感叹无人了解自己也没什么,只要自己内心保持高洁美好的态度接近((2分)。

(结合诗句分析且言之成理即可)

达州一诊试卷

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

行路难

张籍

湘东行人长叹息,十年离家归未得。

弊裘羸马苦难行,僮仆饥寒少筋力。

君不见,床头黄金尽,壮士无颜色。

龙蟠泥中未有云,不能生彼升天翼。

【注】弊:

同“敝”:

破旧的。

14.下列对这首诗的赏析不正确的一项是(3分)

A.这首诗与李白的《行路难》一样都属于乐府杂曲歌辞,均为古体诗。

B.首句“长叹息”总领全诗,引出下文“湘东行人”对自身境遇的叹息。

C.“壮士无颜色”写出了壮士面对窘境,容貌意态不再像往昔那样昂扬。

D.本诗第七句采用了比喻手法,把泥中的蟠龙喻为盘曲泥泞难行的道路。

15.结合全诗,分析“湘东行人”的情感。

(6分)

14.D。

第七句是将壮士喻为身陷泥中蟠龙。

15.

(1)表达了“湘东行人”淹留他乡的羁旅之愁。

“十年离家归未得”直接点出游子淹留之久,归家不得的乡愁;

(2)写出了“湘东行人”穷困窘迫的惆怅无奈。

“弊裘羸马”“饥寒”等写出游子窘境,因“黄金尽”而“无颜色”写出壮士气短无助。

(3)抒发了“湘东行人”时运不济,怀才不遇的愤懑之情。

“龙蟠泥中”喻指“湘东行人”时运不济,“不能生彼升天翼”则表达了“湘东行人”对自己怀才不遇境遇的愤懑。

资阳一诊试卷

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14—15题。

谢寺双桧

刘禹锡

双桧苍然古貌奇,含烟吐雾郁参差。

晚依禅客当金殿,初对将军映画旗。

龙象界中成宝盖,鸳鸯瓦上出高枝。

长明灯是前朝焰,曾照青青年少时。

注:

谢寺即法云寺,原是东晋大都督谢安的住宅,后其姑母削发为尼,遂改住宅为寺,故世称“谢寺”。

时诗人30岁,因回忆曾在杜佑军中任职所作。

桧:

一种常绿乔木。

龙象界:

佛界。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.全诗开篇围绕“古”字展开,生动形象地描摹出桧木苍劲、奇特等特点。

B.颔联写古桧曾与禅客为伴,也曾与战旗相互辉映,见证了将军的赫赫战功。

C.颈联描摹古桧,桧木高大茂盛,为佛寺遮阴装饰,枝条高耸于寺瓦之上。

D.尾联看似在写长明灯照映桧木多年,实则写出了古桧木长久不衰的生命力。

15.本诗表达了诗人怎样的思想感情?

请简要分析。

(6分)

答:

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

14.B(3分)(“古桧曾与禅客为伴”应为“古桧现在与禅客为伴”)

15.(6分)表达了诗人对往事的怀念,对建功立业的憧憬向往。

(3分)谢寺前的古桧木历经沧桑,时过境迁,如今仍青翠生机,让诗人产生了对往事的感怀之意。

同时,诗人也想像桧木一样,既能与当年主人的丰功伟绩相呼应,也能为现在的佛寺蔽阳遮雨,生有所用,为国家建功立业。

(3分)(意思对即可)

成都外国语学校一诊试卷

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

山中感兴三首(其二)

文天祥

山中有流水,霜降石自出。

骤雨东南来,消长不终日。

故人书问至,为言北风急。

山深人不知,塞马谁得失。

挑灯看古史,感泪纵横发。

幸生圣明时,渔樵以自适。

【注】《山中感兴三首》作于1271年春,文天祥因为代皇帝起草诏令触怒了权贵贾似道,被罢官回到家乡—今江西吉安,隐匿深山。

北风急,暗指1270年8月蒙古军围攻襄阳、樊城及12月襄、樊粮道被蒙军切断之事。

文天祥自幼爱读忠臣传,敬佩屈死的直臣。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是(3分)( )

A.诗的第一、二句,写深秋时节,溪水下降,溪中的石头自然露出,刻画出秋景的特点。

B.“挑灯看古史”两句,写诗人读史书,想到忠臣的不幸遭遇,禁不住感慨万千。

C.第五六句从前面写景转为写事,朋友之信捎来时局的消息,“急”字暗喻时局的紧张。

D.“塞马谁得失”用塞翁失马的典故,说深山里的人信息闭塞,就像那塞翁一样不知祸福。

15.此诗表达了诗人什么样的情感?

请结合全诗,简要分析。

(6分)

14.D (解析:

D项“就像那塞翁一样不知祸福”不准确。

“山深人不知,塞马谁得失”是朋友信中之语,是安慰诗人罢官归隐故乡本是祸,但能避免权贵的进一步的迫害和危局带来的灾难,这又是福)

15.前四句诗,诗人寓情于景,表达了隐匿深山的恬适之情;第五至八句,朋友的来信问候,却带来危急的消息,表达诗人为国事担忧之情;最后四句,虽然自己隐居深山能因祸得福,但面对国难危局却无能为力,最后两句表达了诗人的愤激之情。

(每点2分)

(解析:

前四句写出了秋景的自然清新,结合最后一句中的“自适”二字,可知表现了诗人隐匿深山的恬适之情。

这可得出。

中间四句,写朋友写信来问候,也捎来了时危的信息,朋友安慰诗人是塞翁失马因祸得福,这可得出。

最后四句,诗人想到史书记载的直臣大多是受屈而死,不禁感慨得眼泪双流,庆幸生在这圣明的时代,如渔夫樵夫一样,在山水间自得其乐。

但作为一位国家的忠臣,这其实是诗人的愤激之言,是为不能纾解国难出力而忧伤。

这可得出。

)

南充市第一次适应性考试试卷

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成14—15题。

泊岳阳楼下

杜甫

江国逾千里,山城近百层。

岸风翻夕浪,舟雪洒寒灯。

留滞才难尽,艰危气益増。

图南未可料,变化有鲲鹏。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.开篇一平视,一仰视,写作者对岳阳的初识:

浩瀚的江河之国有千里之大,层峦的山城有百层之高。

画面宏大,气势磅礴,给读者留下深刻的印象。

B.诗的前两联由远及近,由大及小,既是对比,又是承辅,以浩瀚开篇,续写冷风寒灯,一远一近,一大一冷托衬出别样的悲怆。

C.诗歌结尾“鲲鹏”“图南”都典出于《庄子•逍遥游》,诗人以鲲鹏的变化无常来暗示自己前途的不可预料。

D.全诗以哀景抒悲情,岸风夕浪,舟雪寒灯做起伏,及滞留,危难而转图南鲲鹏,意境起伏,富于节奏;承转顿挫,铿锵有力;情景呼应,浑然无间。

15.本诗与《登高》相比情感有何异同?

请简要分析。

广元市第一次高考适应性统考试题

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下列14-15小题。

利州南渡

温庭筠

澹然空水对斜晖,曲岛苍茫接翠微。

波上马嘶看棹去,柳边人歇待船归。

数丛沙草群鸥散,万顷江田一鹭飞。

谁解乘舟寻范蠡,五湖烟水独忘机。

【注】利州:

古郡名,治所在今四川广元老城。

范蠡:

字少伯,春秋时楚国人,从越王勾践二十余年,助勾践灭吴国,因与越王难共安乐而辞官乘舟离去,泛于五湖,莫知所终。

14.下列对这首诗尾联的赏析,不正确的一项是(3分)

A.借范蠡的典故,表达诗人欲急流勇退,放浪江湖的愿望。

B.暗示自己浩然有归隐之志,实际上是失意后的无奈之语。

C.自己纵有淡泊遗世,忘却俗念之志,可没有人能够理解。

D.前三联均是实写,尾联展开联想虚写,但显得突兀生硬。

15.对此诗,古人评论说“三四写渡头劳人,情意迫促”,“五六写人方争渡,禽鸟为之不安”;今人说它描绘了一幅“宁静而充满生机的利州南渡图”。

你认为谁更有道理?

为什么?

(6分)

14.D“显得突兀生硬”理解有误。

15.(6分)

(1)古人的评论更有道理。

“马嘶”可见人多声杂,“待船归”的人也心情急迫,故而“群鸥”不安惊起,可见江边渡河的情景并不宁静:

诗人至“斜晖”“苍茫”之时还在一片喧哗中汲汲皇皇等着渡船,可见其在纷纷扰扰中忙碌,内心并不宁静而是无比厌倦;正因为诗人感到厌倦,所以他想像范蠡一样忘却俗念,这样心境中写出的诗自然难以说“宁静而充满生机”。

(2)今人的评论更有道理。

人马共渡,马儿扬鬃长鸣,白有情趣;候船的人在岸边柳树下歇着,十分平静;渡船经过,群鸥惊起,生动有趣;整个渡河的情景有动有静十分祥和;远山的“翠微”充满生机,“万顷江田”之上飞着的那一只白鹭,衬托出江边的清旷和寂静;看到这样一幅色彩清丽,栩栩如生,充满生机的画面,作者触景生情,自然想像范蠡一样忘却俗念,好好享受这“宁静而充满生机的利州南渡图”。

(观点1分,分析5分。

答案仅供参考。

回答此题时,可从诗句理解、意境创造