学年高中语文苏教版选修现代散文选读习题模块综合检测二 Word版含答案Word文档下载推荐.docx

《学年高中语文苏教版选修现代散文选读习题模块综合检测二 Word版含答案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高中语文苏教版选修现代散文选读习题模块综合检测二 Word版含答案Word文档下载推荐.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

A.这是公众场合,请您高抬贵手,不要抽烟了!

否则,我们会依法给您开罚单的!

B.好的,我会准时去参加晚会,并送上我对你们这些即将走进高考考场的学子的祝福。

C.十多年没有见面了,久仰了!

这些年我一直很忙,没有时间看您!

D.老师,是您的不懈努力换来我的健康成长,滴水之恩,他日必当涌泉相报。

A项,“高抬贵手”是客套话,多用于请求对方饶恕或通融。

此处不合语境。

C项,“久仰”是客套话,仰慕已久(初次见面时说)。

用在此处不合语境。

D项,老师的教导用“滴水之恩”形容不合适。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( )

身为一个中国人,让我们能时时牢记自己身份的,除了身体发肤之外,就该是我们的母语了。

在无数中国人心里,,。

。

,我们依靠它倾诉,运用它思想,通过它记载,凭借它穿越五千年历史文化隧道。

①音分四声,律有平仄,构成了汉语诗文一唱三叹、回环往复的音韵之美 ②古老优雅的汉语是我们五千年文明最美丽的组成部分 ③也是我们之所以成为我们的文化标记 ④横平竖直的方块字又将我们民族胸中的丘壑山水,化为不尽的纸上烟云 ⑤千百年来,隽永有致的汉语承载着我们民族独特的思维

A.②③①④⑤ B.②③④①⑤

C.⑤②①③④D.⑤④①②③

解答此题要注意分析语段的主要意思和五句话之间的关系。

语段主要表述了中国人要牢记母语,因为我们依靠母语来表达我们的思想,记录我们的历史。

通过分析可以看出,②③联系紧密,写了母语是我们的文化标记;

④①联系紧密,写汉字的形态和音韵美,④中“又将”承接上文,所以④在前①在后;

⑤句写思维,与后文的“倾诉”“思想”“记载”等联系紧密,应放最后。

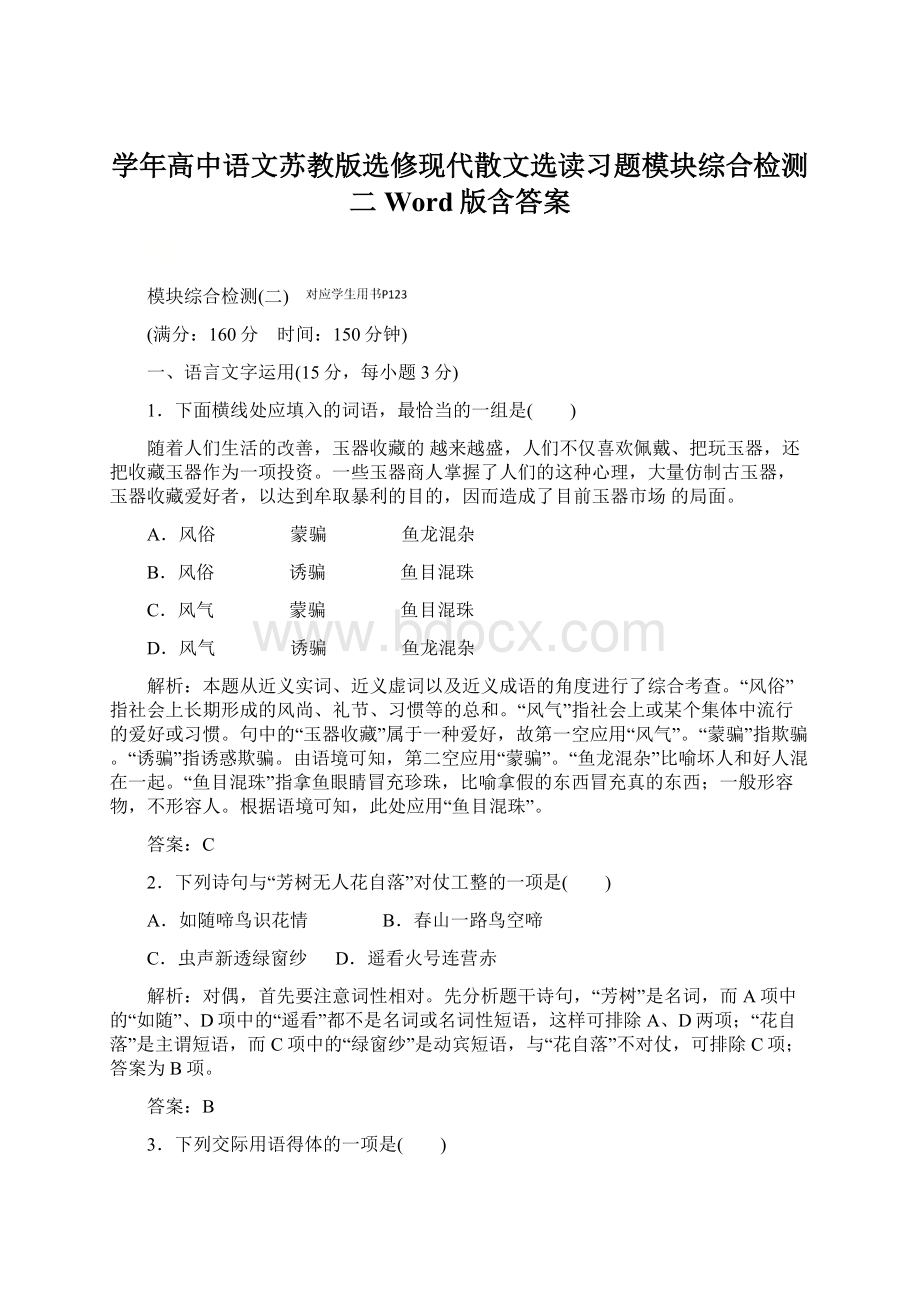

5.下面是一幅讽刺性漫画,作为标题,最恰当的一项是( )

A.坐而论道 B.座无虚席

C.一劳永逸D.脚踏实地

该题是非常有特色的一道题。

审题时要注意题目中强调的是讽刺的寓意。

漫画中人物双脚叠加坐在椅子上,却把鞋子穿在椅子脚上,无疑是想制造双脚着地的假象。

很明显,该漫画是讽刺那些弄虚作假借以掩人耳目之人,故可轻易判断为D选项。

其他三项均没有抓住这幅漫画的关键。

D

二、文言文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

有唐赠太子少保崔公墓志铭

[唐]元稹

公讳倰,字德长。

宣州观察使崔衍状为南陵,会南陵赋钱三万,税输之户天地相远,不可等度,由是岁累逋负,人被鞭迫。

公始至,一旦命负担者三四人,悉以米盐醯①酱之具置于担,从十数辈,直抵里中佛舍下,因召集老艾十余人与之坐。

遍谓里中:

“赋输之粗等者,吾不复问;

贫富高下之大不相当,亟言之。

不言,罪且死;

不实,罪亦死。

”既言之,皆笔于书,然后取所负米盐醯酱,饱所从而去。

又一里亦如之。

不十数日,尽得诸里所传书,因为户输之籍,有自十万钱而降于千百者,有自千百钱而登于十万者。

卒事悬于门,莫敢隐匿者,是岁前逋负尽入焉。

宣使骇异之,当去复留者凡七载。

歙州阙刺史,府中宾皆愿去,宣使不遣去,以公摄理之,用能也。

累迁转运判官。

会朝廷始置两税使,俾之听郡县,襄州湖鄂之税皆莅焉。

公乃取一大吏劾其赃,其余眇小不法者牒按之,所莅皆震竦。

岁余计奏,宪宗皇帝深嘉之。

会凤翔阙节度,宰相奏名皆不可,上曰:

“得之矣。

”以公为凤翔节度观察处置使。

先是岐吴诸山多椽栎柱栋之材、薪炭粟刍之数,京师藉赖焉。

负气势者名为相市,实出于官,公则求者无所与。

由是负气势者相与皆怨恨,又无可为毁,乃扬言曰:

“以崔之峭削廉隘,好是非人,士众不愿久为帅。

”陛下一旦问宰相,予虽心知其不然,然亦惑于众口,卒不能坚辨上意,赖上仁圣不受谗,乃以公为河南尹。

理河南不旬月,家家自谓有崔尹,卒吏无敢过其门。

识事者皆曰:

“五十年无是尹都者。

”是岁七月抗疏云:

“臣七十当致仕。

”词意不可遏,朝廷嘉之。

近世未有心胆既强,声势方稳,而能自引去者。

明年春,暴疾薨于家。

予与公更相知善有年矣。

考公之所尚,仁孝友爱,内外死丧婚嫁之不能自持者,莫不己任之。

为理尚严明,勤于举察,胥吏辈始皆难于公,然而终卒无大过。

词色朗厉,若不可支梧②,然而下于己者,能以理决之,无不即时换己见。

此其所多也。

(节选自《元氏长庆集》卷五十四,有删改)

[注] ①醯(xī):

醋。

②支梧:

抗拒。

6.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.赋输之粗等者,吾不复问粗:

大略

B.会朝廷始置两税使,俾之听郡县听:

听从

C.负气势者名为相市,实出于官市:

购买

D.又无可为毁,乃扬言曰毁:

指责

听:

治理。

7.下列“于”字的用法与其他三项不同的一项是(3分)( )

A.悉以米盐醯酱之具置于担

B.卒事悬于门

C.然亦惑于众口

D.胥吏辈始皆难于公

A、B、D三项中的“于”字都是介词,可译作“在”。

C项中的“于”字,是介词,表被动,可译作“被”。

8.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)公乃取一大吏劾其赃,其余眇小不法者牒按之,所莅皆震竦。

(4分)

译文:

(2)然而下于己者,能以理决之,无不即时换己见。

(1)崔公就选了一名大官,揭发了他贪赃的罪行,对其余违法的地位低微的官员立案查处,所到之处官员都很惊恐。

(得分点:

“眇小”“牒按”“竦”各1分,句意1分)

(2)然而对比自己地位低的人,能以说理来分辨,(只要是自己不对的,)他没有不立刻改变自己意见的。

“然”“决”“换”各1分,句意1分)

9.对于“负气势者”的“扬言”,元稹为什么“心知其不然,然亦惑于众口”?

请简要说明。

答:

先解释“心知其不然”的原因是作者了解崔公,再解释“亦惑于众口”的原因是“负气势者”众口一词,另外他们的话似乎也有几分道理。

参考答案:

“心知其不然”是因为元稹了解事情缘由及崔公为人,但“惑于众口”是因为“负气势者”众口一词,借口又貌似有理。

参考译文:

崔公名倰,字德长。

宣州观察使崔衍委任他为南陵县令,适逢南陵征收赋税钱三万,应交纳赋税的民户相差很远,无法让他们公平分担,因此拖欠的赋税连年累积,百姓被鞭刑追偿。

崔公刚到任时,一天召来三四个挑夫,把米盐酱醋等放在担子里挑着,带着十多个随从,径直到里中的佛寺前,于是召集来十多个年过五十的老人坐在一处。

崔公遍告街坊说:

“交纳的赋税与应交的数量大略相等的人家,我就不再追问了;

贫富悬殊,赋税负担轻重很不相称的,赶快说出来。

如果不说,将是死罪;

说的不合实情,也是死罪。

”说完之后,就把情况都记录下来,之后取出带来的那些米盐酱醋等,招待大家吃饱后再离去。

又到了一里也是如此办理。

十多天之后,收齐了各里所记录的情况,于是编制了各户交纳赋税标准的登记,百姓承担的赋税有的从十万钱减少到千百钱,也有的从千百钱增加到十万钱。

编制完成后把公文挂到城门上公示,没有人再敢隐瞒(资产人口情况而少交纳赋税)了,这一年内,崔公把先前所拖欠的赋税全都征收入库了。

宣州观察使为此很惊异,崔公任职期满应离任,又被留任,共任职七年。

歙州刺史缺任,观察使府中的官吏都想去补任,宣州观察使没有委任他们,让崔公代理管辖,这是任用他的才能。

多次升迁担任转运判官。

适逢朝廷开始设置两税使,使之治理郡县,所以崔公前往襄州湖鄂等地监察税务。

崔公就选了一名大官,揭发了他贪赃的罪行,对其余违法的地位低微的官员立案查处,所到之处官员都很惊恐。

年末时核计上奏,宪宗皇帝非常赞许他。

适逢凤翔节度使缺任,宰相提名的人选都不被认同。

皇上说:

“有了合适的人选了。

”任命崔公为凤翔节度观察处置使。

此前岐山吴山等地盛产可做椽子栏杆支柱及栋梁(建造房屋)的木材和柴薪木炭粮食草料等物产,京城所需用的皆依靠此地供给。

有权势的人名义上是购买,实际是由(产地)官府供应,崔公对来索要的人一概不给。

因此有权势的人全都仇恨他,但又找不到可以指责他的地方,就散布谣言说:

“因为崔倰的苛刻偏狭,喜欢评论别人(的对错),所以士卒们不乐意他久为将帅。

”陛下一旦(就此事)问宰相,我虽然心中知道这不对,然而也被众口一词迷惑,最终未能坚持(为他)争辩以助皇上明察,幸好皇上仁德圣明不听信谗言,就任命崔公为河南尹。

崔公治理河南不满一月,百姓家家都说自从有了崔尹之后,兵士官吏们不敢登门骚扰。

熟知政事的人都说:

“五十年来没有(像这个府尹)这么治理东都的。

”这年七月崔公上疏直言说:

“我已七十岁了,应当退休。

”言辞坚定,无法劝阻,朝廷嘉许他的行为。

近代以来从未有过像他这样胆量正强,名望权势正稳,却能自己引退的。

第二年春天,崔公因突发疾病在家中去世。

我和崔公相互了解友好交往很多年了。

考察崔公所崇尚的,是仁义孝道友情爱心,内外亲戚如有婚丧嫁娶无力自己操办的,没有不是由他来承担的。

为官治理崇尚严格明察,勤于考核官员,下属官吏们开始时都感到在崔公手下难以为官,但最终都没有犯大的过错。

(崔公)言语神态严厉,好像不可抗拒,然而对比自己地位低的人,能以说理来分辨,(只要是自己不对的,)他没有不立刻改变自己意见的。

这就是他的被人称赞之处。

三、古诗词鉴赏(11分)

10.阅读下面一首宋词,然后回答问题。

汉宫春·

梅

晁冲之①

潇洒江梅,向竹梢稀处,横两三枝。

东君②也不爱惜,雪压风欺。

无情燕子,怕春寒、轻失花期。

惟是有、南来归雁,年年长见开时。

清浅小溪如练,问玉堂③何似,茅舍疏篱?

伤心故人去后,冷落新诗。

微云淡月,对孤芳、分付他谁。

空自倚,清香未减,风流不在人知。

[注] ①晁冲之:

北宋词人,因朝廷党争遭贬,后隐居阳翟(今河南禹州)具茨山。

②东君:

司春之神。

③玉堂:

华贵的宫殿。

(1)有人认为词中“故人”是指宋代诗人林逋,请说说这一推断的理由。

(3分)

(2)上阕写梅运用了哪些表现手法?

写出了梅怎样的品格?

(3)下阕借梅花寄寓了词人怎样的思想感情?

请结合词句简要分析。

(1)①词中多处化用了林逋的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”诗句;

②林逋这两句诗在宋代影响深远,无人能及;

③“梅”“林逋”已成为隐逸的象征,契合词人此时的心境。

(一点1分,两点3分;

意思对即可)

(2)化用、对比衬托、正面和侧面(直接和间接)描写相结合。

(2分,答出两点即可。

答“拟人”“渲染烘托”亦可给分)写出了梅花孤傲、坚强的高洁品格。

(2分)

(3)①“问玉堂何似,茅舍疏篱”表达了词人对官场的厌倦以及对隐居生活的向往;

②“伤心故人去后,冷落新诗”表达了词人对林逋的仰慕和追思;

③“对孤芳、分付他谁”借林逋去世后无人欣赏梅的孤芳,表达了词人对无人赏识自己的忧愤。

④“空自倚,清香未减,风流不在人知”表达了词人坚守自己高洁品格的情怀。

(一点1分,两点3分,三点4分,意思对即可;

如未能结合词句作答,酌情扣分)

四、名句名篇默写(8分)

11.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)白头搔更短,。

(杜甫《春望》)

(2),用之如泥沙?

(杜牧《阿房宫赋》)

(3)巫医乐师百工之人,,今其智乃反不能及。

(韩愈《师说》)

(4)风霜高洁,,山间之四时也。

(欧阳修《醉翁亭记》)

(5),举匏樽以相属。

(苏轼《赤壁赋》)

(6)斜阳草树,,人道寄奴曾住。

(辛弃疾《永遇乐·

京口北固亭怀古》)

(7)大直若屈,,大辩若讷。

(《老子》)

(8),收之桑榆。

(范晔《后汉书》)

(1)浑欲不胜簪

(2)奈何取之尽锱铢 (3)君子不齿 (4)水落而石出者 (5)驾一叶之扁舟 (6)寻常巷陌 (7)大巧若拙 (8)失之东隅

五、现代文阅读:

文学类文本(20分)

阅读下面的作品,完成12~15题。

在风中长大

朱以撒

①说风,可以从我小时候居住的环境追溯过来。

这个滨海小城,走几步就可以看到逐排推动的雪浪花;

而城市的另一面,则是终年绿意披拂的高山。

这个小城的古典气味,就在海风和山风的冲兑下回旋,漾来漾去。

②小城人家安然地度着夏日,每人一把蒲扇,指掌轻轻收住扇把,左右摇动。

一个没有任何降温设备的居家生活,从夏日里探到了它的朴素和简单,同时充满了对于气候轮转的乐于接受,还有婉约的调整,调整到稍稍适应即可,用一把充满草香的蒲扇。

这与如今终日在写字楼内,空调的制动使整座大楼冷飕飕不同,白领可以在夏日穿着笔挺的西服,却不知,一个人不感受夏日之炎热,是辜负了这个时节固有的赏赐。

③总是在晚饭的时候,借助夕阳的余晖品尝,每一口饭和菜,都充满芳香。

一盏忽忽悠悠的煤油灯摆上了桌,火舌温柔、委婉,昏黄暗淡,却可以照见一家老小。

在摇曳的火舌下,厨房里是母亲熟练运动着的双手,碗碟正在被涮洗,暗中反射着寒光。

没有电灯通明的老宅,简陋中透着温馨,是一种干稻草堆那般的温暖。

④有一些人注定要离乡背井,到更广阔的空间接受风雨的扑打。

我从风中的山野来到这个省会城市,已经二十六岁,又高又瘦如风中之丝。

城市是乡村的怪胎,许多的空旷越来越紧密地被高层建筑挤占,似乎不占尽空间就不足以称城市。

一座高大的建筑就是一面挡风的盾牌,盾牌多了,激荡的风难以穿越。

城市闷热起来,蒲扇已经消失,电器降温设备在炎炎夏日的居室里制造着非自然的情调。

有时也能巧遇故旧,当我放弃大路钻入小巷,风突然旋转而至,皮肤准确地判断它来自高空或者原野。

即使城市生活久了,皮肤的感觉依旧,像一小节细微的芒刺拂动,有一点幸福的异样。

⑤台风是这个城市最大的威胁。

当我们看到台风时,已经是这股力量穿行过后留下的破坏痕迹了——楼房倒塌,桥梁倾圮,林木拔起,船只颠覆。

装点城市的无数大型广告,妖冶的美女花容失色,断成几节,只余一只煽情的眼。

每一次台风过去,城市惊魂未定。

对于大自然而言,只不过是它一次急促的呼吸罢了。

⑥曾经有一出戏代表了一个时代对于风的强硬态度,它的名字叫《战台风》。

当几百万知青躬耕于大野,对于自然的力量不寒而栗时,这出戏的出现,增添了人们不自量力的胆魄,面对台风、暴雨、山洪、泥石流,以血肉之躯去抵挡的人不在少数。

⑦然而,自然界永远是一幅广阔高迥的相貌,深含超人的力量。

人类无法拒绝风,无法改变风的走向,人的自尊自信受到了风的挑战。

人在长大,除了肉身的伸张之外,更重要的标志是人的思维摆脱了愚昧,走上了正常的轨迹。

我注意到,面对破坏力强大的风,人们已经从迎战转为躲避,避其锋芒、尖锐,不再侈谈人定胜天这类空话。

渔船靠港、学校放假,举村迁移,这些都是认识上的觉醒和进步。

没有什么比人的生命更加紧要,人在大自然面前低头,并不是人类的羞耻。

⑧在风中,我们长大。

(选自《十月》,有删节)

12.文章第③节描写了家庭生活温馨的一幕,请简说其表达特色。

(4分)

选取具有典型意义的场景,采用拟人、比喻等修辞,运用细节,从视觉、味觉等多方面描写,使人如临其境。

13.文章第⑥节写《战台风》这出戏有何作用?

(6分)

①写出了一个时代对于风的强硬态度,表现了人们对于自然的不自量力;

②结构上起到承上启下的作用,承接上文写到的台风肆虐,开启下文对于人在大自然面前低头的评述;

和下文人对风、对自然态度的转变形成鲜明对比,揭示了“在风中长大”的主题。

14.文章题目“在风中长大”中“长大”的内涵有哪些?

①身体的成长(或“肉身的伸张”);

②摆脱了愚昧思维(或“认识上获得了觉醒和进步”)。

15.本文蕴含着作者丰富的情感,请予以探究。

(6分)

①对朴素、简单的生活方式的留恋;

②对温馨的童年生活的怀念;

③对非自然的城市生活的排斥;

④对大自然力量的敬畏;

⑤对人类改造自然不自量力的批评;

⑥对人类摆脱愚昧思维、认识上获得进步的欣慰。

(每点1分)

六、现代文阅读:

论述类文本(18分)

阅读下面的作品,完成16~18题。

中国传统文化的再生问题

①中国传统文化要走向现代,发挥它的价值,就必须消除自身同现代社会不相适应的一些东西,调整自己,超越自己,这应是毫无疑问的。

结合当前中国文化建设的实际情况,在吸收人类一切优秀的文化成果,实现推进中国文化的目标时,可以考虑下列一些方法和途径。

②从宏观或全局着眼,推进中国文化的整体现代化。

现代化是全方位的现代化,涉及物质领域和精神领域的各个层面。

文化所涉及的政治、经济、科学、教育、军事等诸方面,都有更新、发展的必要性,都不能因循守旧、故步自封,拒绝进行现代化。

因此,所谓“中体西用”、“西体中用”或“文化保护主义”之类都是片面的,不足取的。

③在研究现实问题过程中推进传统文化再生。

中西某一阶段、某一形态的文化,都是一定具体历史阶段和社会环境的产物,都有一定的历史合理性和局限性,因而都不可能是放之四海而皆准的真理、包治百病的灵丹妙药。

不能采取一种简单的文化认同态度,要么一味拜倒中学,要么一味拜倒西学。

当代人必须从现实问题入手,解决现实问题,而不是简单地向二者要答案。

不论中学还是西学,若我们本身不能有所建树,又岂能靠它们“救世”与“治世”?

④弘扬传统,贵在创新。

如何推进中国传统文化之再生,建设中国当代文化,许多思想大家提出了一些颇具建设性的意见,诸如“抽象继承”、“创造性的综合和综合性的创造”、“儒学第三期发展”、“创造性转化”、“融合中西马(马克思主义)”等等,不一而足。

然而坐而论道者众,落到实处者寡。

哲学是文化的核心,是文化精神的集中体现。

中国传统文化再生,首要的是中国传统哲学的再生。

但以往那种用新名词、新概念演绎传统的方法,现在看来于发展中国哲学,提高当代哲学水平并无多大根本性作用。

融合东西方文化,创造和发展中国民族哲学,才是对传统文化最好的、最有效的弘扬。

时代呼唤当代思想大家,以创新和发展民族哲学为己任,以成熟的主体鉴别能力、选择能力和构造能力,吐故纳新,大胆探索,勇于建构,从形态上层面上推动中国传统文化的再生,丰富和发展中国当代社会主义文化。

(节选自彭永捷《论中国传统文化的再生问题》)

16.第二段中,作者对“中体西用”、“西体中用”和“文化保护主义”等作了否定,请简要说明作者这样说的理由。

(答案不超过30字)(6分)

因为这些观点或态度都是片面的,不利于推进中国文化的整体现代化。

17.作者在第三段中分析、阐述了应该如何对待中西文化,请用自己的话概括有关要点。

要求用“……不要……,而要……”的句式作答。

(不超过40字)(6分)

对待中西文化不要采取简单的认同态度,而要从研究解决现实问题入手有所建树。

18.结合文意看,最后一段“坐而论道者众,落到实处者寡”所要表达的实际意思是什么?

对建设当代的中国文化缺乏切实的措施和行动。

七、作文(70分)

19.阅读下面的文字,根据要求写一篇不少于800字的文章。

台湾漫画家蔡志忠说:

“如果拿橘子来比喻人生,一种橘子大而酸,一种橘子小而甜,一些人拿到大的就会抱怨酸,拿到甜的又会抱怨小。

而我拿到了小橘子会庆幸它是甜的,拿到酸橘子会感谢它是大的。

”

请全面理解材料,可以选择一个侧面或一个角度构思作文。

自主确定立意,确定文体(诗歌除外),确定标题;

不要脱离材料的含意作文,不要套作,不得抄袭。

【写作指导】

审题立意:

虽然我们每个人都希望自己的人生是大而甜的橘子,但那只能是我们的美好愿望而已。

任何人的一生都不会绝对的完美。

这就要看我们怎么个活法,看我们如何对待自己手中的橘子。

蔡先生拿到酸的庆幸其大,拿到小的则庆幸其甜。

他的做法充满了智慧,而这样的人生就是一种智慧的人生。

我们的人生充满了无数个这样的橘子,蔡先生的做法对我们来说犹如一剂良药。

倘若我们总是以自己的尺度来衡量万事万物,则我们连一个橘子也拿不到。

因此我们不能奢求人生,不能抱怨生活,相反,我们要以感恩的心态来对待这并不算漫长的人生。

立意方面:

①正确看待人生中的得与失,不要患得患失。

②处在任何环境中,都要从良好角度寻求优势。

这两种为最佳立意。