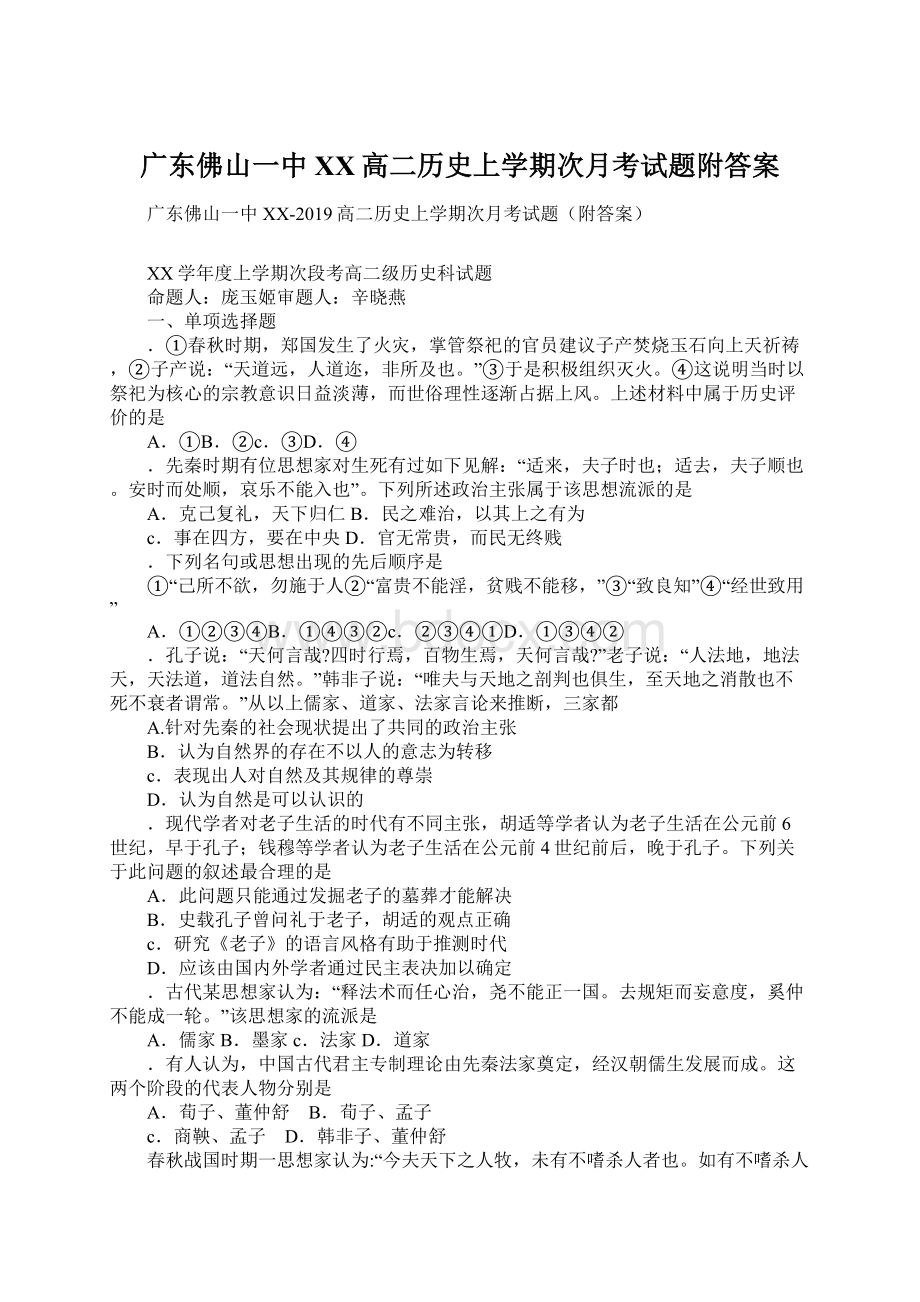

广东佛山一中XX高二历史上学期次月考试题附答案Word下载.docx

《广东佛山一中XX高二历史上学期次月考试题附答案Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东佛山一中XX高二历史上学期次月考试题附答案Word下载.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

”韩非子说:

“唯夫与天地之剖判也俱生,至天地之消散也不死不衰者谓常。

”从以上儒家、道家、法家言论来推断,三家都

A.针对先秦的社会现状提出了共同的政治主张

B.认为自然界的存在不以人的意志为转移

c.表现出人对自然及其规律的尊崇

D.认为自然是可以认识的

.现代学者对老子生活的时代有不同主张,胡适等学者认为老子生活在公元前6世纪,早于孔子;

钱穆等学者认为老子生活在公元前4世纪前后,晚于孔子。

下列关于此问题的叙述最合理的是

A.此问题只能通过发掘老子的墓葬才能解决

B.史载孔子曾问礼于老子,胡适的观点正确

c.研究《老子》的语言风格有助于推测时代

D.应该由国内外学者通过民主表决加以确定

.古代某思想家认为:

“释法术而任心治,尧不能正一国。

去规矩而妄意度,奚仲不能成一轮。

”该思想家的流派是

A.儒家B.墨家c.法家D.道家

.有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。

这两个阶段的代表人物分别是

A.荀子、董仲舒 B.荀子、孟子

c.商鞅、孟子 D.韩非子、董仲舒

春秋战国时期一思想家认为:

“今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。

如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣!

诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?

”该思想家的核心观点应是

A.清净无为B.兼爱非攻c.仁政治国D.以德治民

.《史记》载:

汉武帝时,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。

天下之学士靡然乡风矣”。

该材料主要表明

A.汉武帝广泛吸纳人才B.平民将相大量涌现

c.儒学在民间开始兴起D.儒学地位显著提高

0.魏晋南北朝时期,有一种思想易为处于动荡之中的人们所接受,但它也在一定程度上涣散了人们同疾病作斗争的意志,影响了人们创新医药的积极性。

该思想是

A.心学B.理学c.佛教D.阴阳五行

1.西汉儒家董仲舒借自然现象来解释社会政治衰败的结症,如人君为政不宜于民,“天”就会降下“灾异”以“谴告”人君。

这说明董仲舒

A.主张约束君权B.支持君权神授

c.迷信崇拜君权D.主张“大一统”

.先秦时期儒家父子之间的关系应该是父慈子孝,体现在道德方面。

汉代以后儿子要绝对服从父亲,变为了义务。

这种变化主要说明当时

A.儒家伦理上升为政治法统B.生产方式影响到家庭关系

c.儒学的正统地位受到冲击D.道德观念开始依附于政治

3.理学家王守仁提出“致良知”说。

这里的“良知”是指

A.人心固有的是非善恶标准B.圣人独有的是非道德标准

c.通过学习获得的良好知识D.存在于外部世界的规律

.“菩提本无树,明镜亦非台;

本来无一物质,何处惹尘埃?

”这是和尚慧能的佛偈,其修炼的意境与下列哪种哲学吻合

A.孔孟之学B.程朱理学c.陆王心学D.格物致知

.有学者认为:

“理学既具有超越的理性,又都带有情感的色彩。

他们推崇《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》四书,并非以正心诚意、修身养性为独善其身,而是以齐家、治国、平天下为匹夫之责。

”能佐证该观点的是

A.“天下兼相爱则治,交相恶则乱”

B.“格物致知”

c.“为天地立心,为生民立命”

D.“存天理,灭人欲”

中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。

下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知B.发明本心

c.知行合一D.万物皆只是一个天理

.“王者配天,谓其道。

天有四时,王有四政,若四时,通类也,天人所同有也。

庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。

庆赏罚刑之不可不具也,如春夏秋冬不可不备也。

”以上反映的思想开始于

A.战国时期的法家思想B.汉初“无为而治”的思想

c.汉武帝时期的儒家思想D.宋朝程朱理学

.朱熹说,“今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处,不知不自觉,自然醒悟”。

陆九渊则说:

“读书……只以晓文义为是,只是儿童之学,须看意旨所在”。

他们的根本分歧在于

A.明“理”的方法B.读书的方法

c.明“理”的目的D.读书的目的

.宋代把儒学大家朱熹的《小学》作为启蒙教材,后又有《论语训蒙口义》、《童蒙须知》等,供儿童学习。

这反映了

A.朱熹是理学的集大成者B.宋代教育内容发生根本变化

c.宋代私塾教育非常发达D.印刷术推动儒学教育的发展

0.一个书生携带了《四书章句集注》、《五经正义》等一大箱书籍上京赶考,这种情景最早出现在哪个朝代

A.西汉B.隋唐c.北宋D.南宋

1.孔子主张“克己复礼”、“为仁由己”。

朱熹对“克己”作如下解释:

“克”意为“胜”,“己”指的是“身之私欲”。

这种解释

A.将人性置于天理之上B.以满足个人欲望为目标

c.完全曲解孔子的本意D.与孔子本意不完全一致

2.文庙是中国古代官方兴建的祭祀孔子的场所,产生于唐代,宋代逐渐在中原、江南的城市大量兴建,元代在贵州、云南,清代在x疆、东北等地也相继出现。

这一现象表明

A.兴建文庙是加强专制统治的手段B.唐代是官方儒学教育的兴起阶段

c.文庙的兴修导致了程朱理学的产生D.文庙的修建是城市经济发展的需要

3.一位大学者的诗:

“闻道西园春色深,急穿芒履去登临。

千芭万蕊争红紫,谁识乾坤造化心。

”他要从春意盎然中体会“天地生物之心”,与该主张一致的是

A.人性本善B.心即理也

c.格物致知D.致良知,知行合一

有位古代思想家认为:

通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。

这位思想家可能是

A.孔子B.董仲舒c.朱熹D.陆九渊

中国古代史学家多以封建制和郡县制来划分中国历史发展阶段。

顾炎武希望“有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣”。

这反映了顾炎武

A.呼唤圣人有浓厚的人治色彩B.以地方自治反对君主专制

c.探索治国之道具有复古倾向D.借封建宗法精神实现治世

荀子主张隆礼重法,黄宗羲主张制定“天下之法”,二者都

A.反映了新兴阶级的诉求B.具有时代进步性

c.从统治者角度思考问题D.推动了社会转型

唐甄在《潜书》中写到:

“杀人之事,盗贼居其半,帝王居其半…盖自紊以来,屠杀二千余年,不可究止。

嗟乎!

何帝王盗贼之毒至于如此其极哉”以下表述与其观点相似的是

A.民为贵,社稷次之,君为轻B.威势独在于主,则群臣畏敬

c.屈民而伸君,屈君而伸天D.为天下之大害者,君而已矣

黄宗羲、顾炎武、王夫之思想的共同之处是

A.批判君主专制B.反对经世致用c.提倡自由平等D.主张学习西方

.儒家思想经过不断发展,逐渐成为中国传统文化的主流。

以下言论最能体现其适应加强中央集权需要的是

A.“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

”

B.“以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫。

c.“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

D.“我之出而仕也,为天下,非为君也。

0.顾炎武批判王阳明说:

“王学流背离孔门为学宗旨,不习六艺,不综当代之务,而专心于内,已非儒学之正宗。

”这表明顾炎武

A.意在否定儒学的正统地位B.强调传统儒学的“经世致用”

c.主张否定君主专制制度D.推动了明清学术的巨大进步

.“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也.”这一观点出自先秦

A.儒家B.法家c.墨家D.道家

清初思想家王夫之提出“天地之德不易,而天地之化日新……日之有昼夜如人之有生死,世之有鼎革也。

纪世者以一君为一世,一姓为一代足矣。

”这表明他

A.重视自然界和社会规律的揭示B.肯定三纲五常是理想的社会秩序

c.具备近代社会的“民权”意识D.认识到改革是社会发展的根本动力

3.明末清初思想家黄宗羲的《明夷待访录》在清代被列为禁书,其主要原因是该书

A.将人性与天理对立起来B.质疑孔子的权威性

c.主张儒、佛、道三教合一D.抨击君主专制制度

.埃德蒙•帕克所著《世界史:

大时代》一书中,从人的起源到今天划分了九大时代,下列表述可能出现在“大时代五:

公元300年~1500年”的是

A.城墙、宫殿、广场、陵墓等纪念性建筑开始出现

B.车轮、制陶术、冶铁技术的诞生推动生产的增长

c.纸张与活字印刷术逐渐沿着海路贸易路线传播开

D.西欧在亚洲沿海地区经济文化交往中发挥主导作用

.玉米在我国种植有悠久的历史,在我国关于玉米的种植最早可能出自

A.《齐民要术》B.《氾胜之书》

c.《农政全书》D.《农书》

.宋代发明了活字印刷术,但最常用的仍然是耗费人力的雕版印刷术;

元代发明了转轮排字,资本投入是增加了,但可以节省大量人力,后来转轮也慢慢消失了。

这表明了当时

A.劳动力过剩B.轻视科技发明

c.雇佣制广泛存在D.文化需求低迷

中国传统医学把“天人合一”叫做“天人相应”,“人与天地相参”。

这里所谓的“天”是指

A.最高神的人格化概念B.社会发展的规律

c.具有生命意义和价值伦理的世界D.自然的气候、地理等因素

中国文化不仅惠及近邻,而且泽被远西。

下图关于“中国古代文化外传”的时间轴,“?

”处应填入A.火器随蒙古西征传入欧洲B.中国丝绸受到古罗马上层人士喜爱

c.唐三彩随遣唐使流入日本D.瓷杯瓷盘随海禁的开放传到菲律宾

宋人邢昺上疏称:

“臣少时业儒,观学徒能具经疏者百不一二,盖传写不给,今板大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。

”这说明

A.藏书成为人们追求的时尚B.儒者地位迅速提高

c.技术进步推动了文化发展D.儒学得到广泛传播

0.明朝末年,钦天监依据《大统历》推算日食多次出现错误。

1610年再次在推算日外发生日食,有官员认为“天人感应”、“灾异尤甚”,有官员认为是钦天监推测日食方法有误,还有官员提出利用西洋历法补充改革传统历法。

这表明当时

A.天人感应的思想被否定B.经世致用成为社会思潮

c.西方科学技术传人中国D.天朝上国观念受到冲击

1.图5是一幅甲骨文体的书法作品,该作品创作的年代应是A.商朝B.东汉c.唐朝D.清末或以后

2.《说文解字•序》载:

“秦书有八体,一曰大篆,二曰小篆,……八曰隶书。

”《汉书•艺文志》亦载:

“是时始建隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。

”以上材料反映了

A.隶书是秦代八大篆书字体之一B.隶书是在楷书基础上发展而

c.隶书是汉代狱官为书写方便而创D.隶书的创建与抄录狱事有关

3.对中国古代书法,有“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态”的总结,以下理解不准确的是

A.“晋人尚韵”从本质上体现了东晋士人超然心态及对空灵境界的追寻

B.“唐人尚法”表现出封建鼎盛时期国力富强的气派和勇于开拓的精神

c.“宋人尚意”是城市变化商品经济发展背景下文人们矛盾心理的反映

D.“元明尚态”为封建社会停滞不前时代文人们缺乏创新的一种体现

4.西方历史哲学家柯林伍德指出:

“一切历史都是思想史。

”在这里,柯林伍德强调的是

A.思想史构成了全部历史的主干B.一切历史都可以被置换为思想史

c.思想史决定了整个历史的发展D.历史学离不开人的主观判断

二、非选择题

阅读下列材料:

材料一到战国之世,世变益亟……古代的贵族,其地位,是与君主相逼的,起于孤寒之士则不然,君主要整顿政治,扩充自己的权力,都不得不用游士。

……于是君主与游士结合,以打击贵族,贵族中较为有用的,亦不可不引用游士。

选举之局益盛,世袭之制愈微。

——吕思勉《中国通史》

材料二 哲学家们在春秋战国时期大动乱的形势下,力图提出稳定社会安抚人心的原则。

——[美]伯恩斯等《世界文明史》

材料三 其实儒家思想取得胜利是一个缓慢的过程,两汉400余年,它渐渐由孔孟时期的原始儒学衍化为掺杂了诸子思想和古代迷信的庞杂思想体系……与其说儒家思想征服了汉代学者,不如讲是汉代学者改造了儒家思想。

——费正清《中国:

传统与变迁》

请回答:

依据材料一并结合所学知识指出,“选举之局益盛,世袭之制愈微”的时代背景。

依据材料二并结合所学知识指出,春秋战国时期的儒家学者提出了哪些“稳定社会和安抚人心的原则”?

材料一 自朱熹评注的儒家经典成为文职人员考试的根据以后,理学成为直到19世纪末叶以前帝国官方的正统观念,其结果是为不断增长的社会僵化提供了其所以存在的一个学术性理由。

虽然这一理由从根本上有助于独特而历史久远的中国文明的延续,但其代价却是形成了压制外界所有独创性和新观念、显得荒谬可笑的因循守旧。

——斯塔夫里•阿诺斯《全球通史》

材料二李贽对这个社会具有理智上的关心,则属毫无疑义。

这种关心和信仰自由有其相通之处,在于它的后面有社会经济的背景,也有与他所处的社会环境有特别的关联……他攻击虚伪的伦理道德,也拒绝以传统的历史观作为自己的历史观,但是在更广泛的范围内,他仍然是儒家的信徒。

……这些条件只能更把李贽构成一位特色鲜明的中国学者,而不是一位类似条件下的欧洲式的人物。

——黄仁宇《万历十五年》

依据材料一并结合所学知识,概括朱熹的思想对中国古代社会的影响,并分析“理学成为19世纪末叶以前帝国官方的正统观念”的原因。

依据材料二,概括李贽思想“特色鲜明”的表现?

结合所学知识,分析其未成为“欧洲式的人物”的主要原因?

参考答案

-5DBAcc6-10cDcDc11-15AAAcc

-20BcADD21-25DAcDB26-30BDAcB

-35cADcc36-40ADAcc41-44DDcD

17分

背景:

经济:

铁犁牛耕的推广使用,封建土地私有制日益形成。

政治:

礼崩乐坏,宗法制分封制瓦解,各国竞相改革,士阶层崛起。

思想文化:

“学在官府”发展为“学在民间”,百家争鸣局面形成。

孔子:

“仁”和礼;

为政以德。

孟子:

“仁政”。

荀子:

礼法并施。

胜利:

汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统地位。

改造:

董仲舒融合阴阳家、道家、法家思想改造儒学,提出“大一统”、“天人感应”、“三纲五常”等新主张。

影响:

理学成为读书谋官的工具和官方正统学说,对维护专制主义政治制度起了重要作用;

有助于中国文明的延续;

后期的日益僵化压制了思想进步。

原因:

吸收了佛、道因素;

提出三纲五常是天理和“存天理、灭人欲”的观点,论证了儒家纲常名教的合理性与合法性;

更能适应封建统治的需要。

表现:

关心社会;

批判传统伦理道德;

拒绝传统的历史观。

原因:

经济上小农经济占主体,资本主义萌芽发展缓慢;

政治上专制主义中央集权制度强化;

思想上理学的禁锢。