初中化学酸碱中和反应教学设计学情分析教材分析课后反思Word文档格式.docx

《初中化学酸碱中和反应教学设计学情分析教材分析课后反思Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中化学酸碱中和反应教学设计学情分析教材分析课后反思Word文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

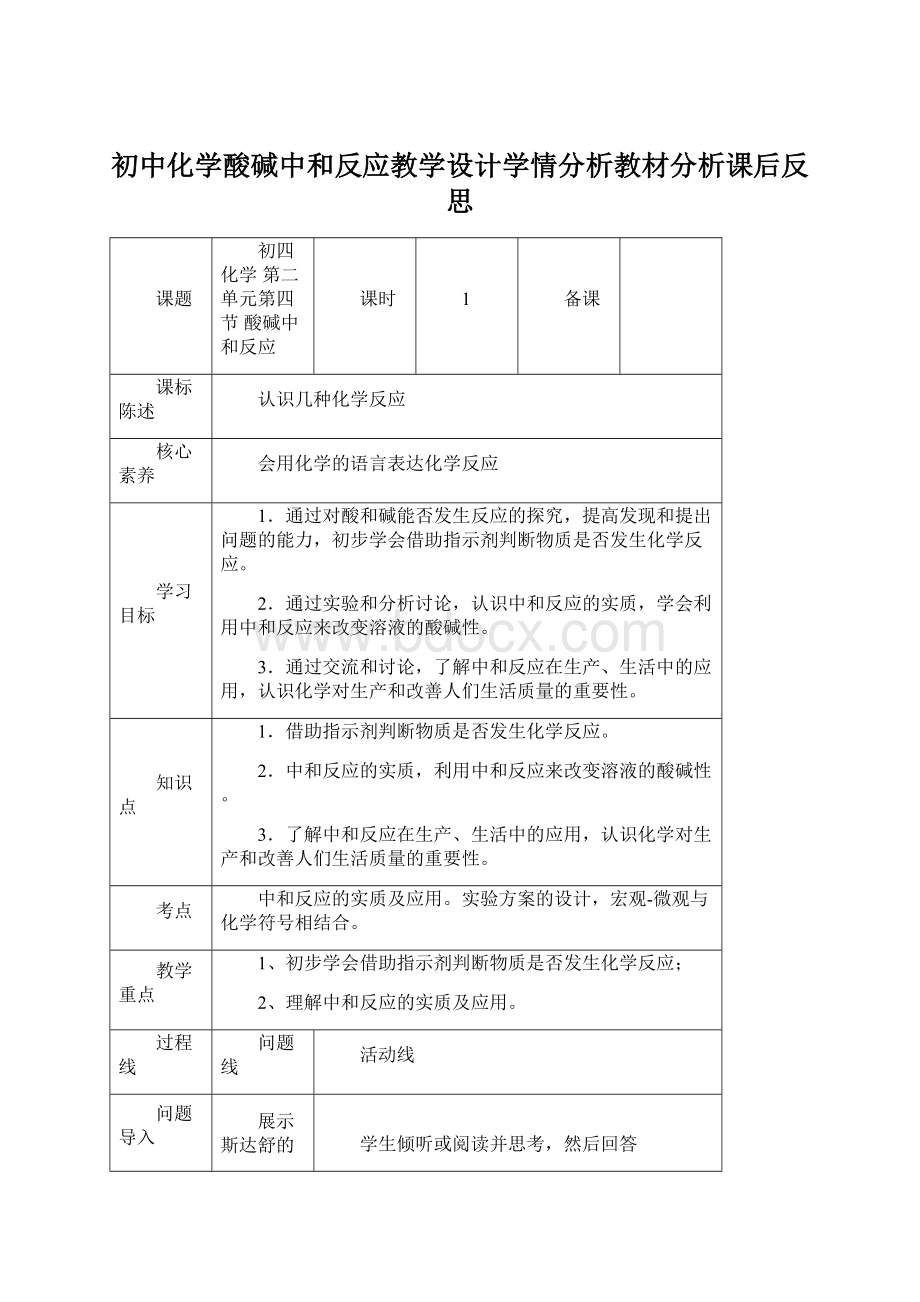

问题导入

活动探究1

方法引领

归纳提升

微观探秘

活动探究2

深入探究

归纳小结

活动探究3

学以致用

课堂检测

(见学案)

展示斯达舒的药品说明书:

【功效主治】用于缓解胃酸过多引起的胃烧灼感、

胃痛及慢性胃炎。

【主要化学成分】本品每粒含

氢氧化铝140毫克。

从化学视角推测:

为什么斯达舒可以治疗胃酸过多导致的胃痛?

提出探究任务:

酸和碱能否发生反应?

【多媒体展示学习目标】

探究1:

氢氧化钠和盐酸能否发生反应?

学生实验:

向试管中滴加少量氢氧化钠溶液,然后再滴加少量稀盐酸,观察现象。

问题1:

化学变化通常伴随哪些现象?

问题2:

没有明显实验现象就一定没有发生化学反应吗?

问题3:

没有明显现象的化学反应,如何证实反应是否发生?

问题4:

如何设计实验,通过明显现象证明氢氧化钠和盐酸能否发生反应?

方法引领:

阶段小结:

以上的实验方案中哪个方案最佳?

原因是什么?

通过实验探究,你得到的启示或收获是什么?

【选择实验方案】

思考:

以上几种设计方案哪个最佳?

【方法引领】

思路:

是否生成新物质?

反应物是否消失?

反应物酸或碱是否消失,即溶液酸碱性

的变化。

【实验分析】

一、实验步骤和现象:

氢氧化钠溶液中滴加酚酞后,溶液变红,逐渐滴加稀盐酸,红色消失。

二、对实验的分析与思考:

1、溶液的酸碱性是如何变化的?

2、溶液的PH是如何变化的?

3、溶液中的OH-数目如何变化?

三、实验结果应用:

生产生活和实验中,我们要想使

氢氧化钠溶液的碱性减弱可以有

哪些方法?

如果使它的碱性完全消失,

可以用什么方法?

【微观探秘】

氢氧化钠和稀盐酸反应导致溶液酸碱性发生变化的根本原因是什么?

对比观察:

发生变化的微粒?

产生的新微粒?

不变的微粒?

探究2:

其它酸和碱之间能否发生类似的反应?

你的推测是?

推测的理由?

【分组实验】

如何设计实验证明氢氧化钠溶液和稀硫酸能否反应?

【总结规律】看看它们有哪些共同点?

(由此得出中和反应定义)

【深入思考】

(1)为什么不同的酸和碱之间都能发生中和反应?

(由此得出中和反应的实质)

(2)判断一个反应是不是中和反应的关键是什么?

(3)

这个反应是中和反应吗?

【注意】

1.中和反应不属于基本反应类型,而是特指酸和碱的反应,中和反应属于复分解反应。

2.中和反应一定生成盐和水,但生成盐和水的反应不一定是中和反应。

3.中和反应属于放热反应。

探究3:

中和反应的应用

【学以致用】

1、解决课前提出的问题:

治疗胃酸过多还可以用氢氧化镁,想一想用氢氧化钠可以吗?

2、松花蛋有较强的碱性,吃起来有涩味,为了去掉涩味,我们应该加的调料是?

3、被蚊虫叮咬后,由于酸性毒素的原因我们会感觉疼痒,为了减轻痛苦,我们可以在伤处涂抹什么?

4、某公路上一装有浓硫酸的汽车翻了,怎样处理泼了一地的浓硫酸?

5、做完实验后剩余的酸性或碱性废液能否直接倒入下水道?

应怎样处理?

学生倾听或阅读并思考,然后回答

学生回答后,提出探究任务,学生阅读学习目标

学生小组合作完成实验,并思考、交流相关问题。

学生思考后,交流每个方案的优缺点

学生在实验基础上,思考问题,归纳总结方法。

学生独立思考后交流

学生观察图片并思考,然后交流

学生独立思考后回答

学生分组实验后交流步骤、

现象和结论。

独立思考后全班交流、总结

学生独立思考后交流。

在教师的带领下倾听、归纳总结。

学生当堂做检测题

《酸碱中和反应》学情分析

学情是教学的起点,了解学情有助于我们合理的选择教学内容和方法、设计有效的教学活动,真正做到“以学定教”,提高课堂效率。

通过前面的学习,学生对酸和碱的化学性质有了初步的认识,学会了检验溶液酸碱性的方法,也知道酸的性质实质是H+的性质,碱的性质实质是OH-的性质,但是,酸和碱之间能否发生反应?

H+和OH-能否同时存在于溶液中?

这些问题既是学生头脑中真实存在的问题,又是很容易引学生思考的问题。

所以本节是在前三节的基础上进一步探究酸和碱的性质,教学起点应定位在酸和碱能否反应这个问题上,从而引发一系列有关中和反应的探究活动。

学生对事物具有很强的好奇心和探究欲,学习过程中,厌倦教师的单独说教灌输,希望教师在教学中,创设便于他们自主学习的环境,给他们发表自己见解和表现才华的机会,因此,喜欢教师通过引导探究法传授知识。

而且通过前面的学习,学生已经储备了一些基本的化学知识,初步掌握了一些学科方法,初步建立了分子、原子、元素的概念,能够从微粒观、元素观两个方面认识物质,能够用物质观、能量观、微粒观认识物质发生的化学变化,但对于宏观与微观相结合认识物质及变化等思想方法的理解与运用还不够熟练。

所以教学中有关这些方面的问题需要给学生充足时间思考和讨论,通过引导学生分析具体问题来体会和应用。

学生自主学习和思考的习惯和能力有待进一步培养与提高,他们思考问题习惯于停留在表面,上课听讲习惯以及交流表达的习惯不够好,动手实验能力不强,刚学的酸碱知识不够熟练,为此教学问题和活动的设计不能过难,要给予恰当的引导和鼓励。

《酸碱中和反应》效果分析

根据听课老师的反馈及授课过程中自己对学生课堂上的表现和学生在课后延伸、测评练习中的答题情况,分析效果如下:

一、目标1达成情况分析

目标内容:

通过对酸和碱能否发生反应的探究,提高发现和提出问题的能力,初步学会借助指示剂判断物质是否发生化学反应。

分析:

由于通过问题引领和实验探究以及方法归纳,绝大多数学生初步学会了借助指示剂判断物质是否发生化学反应,并且印象比较深刻。

如果换成另外的一个没有现象的化学变化,大部分学生也知道利用反应物是否消失或是否生成新物质这两个角度来设计方法。

在动手实验中发现,许多学生实验操作不够熟练,实验进度慢,观察不够全面。

二、目标2达成情况分析

通过实验和分析讨论,认识中和反应的实质,学会利用中和反应来改变溶液的酸碱性。

微观是学生学习的一个难点,通过借助多媒体微观图片引导学生思考,绝大多数学生能通过分析认识到中和反应的实质,并能把中和反应的微观实质与改变溶液酸碱性及PH很好的结合起来理解。

由于结合微观图片我设计了思考问题的引导,所以大部分学生会观察和总结,如果不设计问题引导,许多学生观察图片效果不佳。

三、目标3达成情况分析

通过交流和讨论,了解中和反应在生产、生活中的应用,认识化学对生产和改善人们生活质量的重要性。

由于学生理解了中和反应的实质,所以对于中和反应的应用能联系实际想到好的解决方法,学生能深刻感受到中和反应应用的广泛。

四、当堂检测和评价测评练习的答题情况分析

通过对当堂检测中内容完成情况的评价以及一份评测练习检测,再次评价本节课的整体目标达成情况。

“评测练习”这份试题难度不大,知识点覆盖面广,重点突出。

突出考查学生综合运用知识解决问题的能力,有重要知识点的考查,也有化学思想和方法的考查。

答卷中出现的主要问题的分析:

(1)少部分同学对于中和反应的理解不到位。

表现在第1题

(2)语言叙述能力有待提高,表现在“中和反应的应用”中

(2)(3)

(3)化学方程式书写存在问题:

表现在第7题未配平

总体看,学生对于基本概念和观念的理解和应用容易出现问题,所以在教学中不能通过简单的灌输让学生死记硬背,应该引领学生亲自经历概念、观念和方法的形成过程,在体验中感悟、总结和应用。

阅读分析以及表达能力有待进一步提高,学困生的学习效果需要进一步提高,加强分层次教学与评价。

五、结合听课教师的观察评价记录分析

大部分学生在学案的引导下能积极主动的进行自主学习和合作交流,由于本节目标清晰,设计的问题由浅入深、有启发性,选择的情景与生活联系紧密,实验有思考性和趣味性,所以本节内容比较吸引学生积极主动的思考。

有待改进的方面:

学生实验操作能力有待提高,大方展示、大胆质疑的精神需要多鼓励,学困生学习积极性有待进一步激发,如果把个人和小组评价相结合开展竞赛,有利于进一步激发学生组内协作、组间竞争的积极性。

根据问题的难易安排和鼓励不同层次的学生交流,让不同层次的学生学有所得。

《酸碱中和反应》教学反思

本节课亮点:

1.紧密联系实际创设情景,从生活走入化学,激发学习兴趣。

2.创造性地使用教材,开发一些课本上没有的实验帮助学生探究学习,精心设计层层递进的问题引导学生思考和活动,问题环环相扣且紧扣学习目标,突出重点难点,整堂课思路很清晰,比较高效。

3.以三个探究活动为中心,使探究兼具层次性、多样性、创新性,

锻炼了学生的发散性思维。

注重小组合作学习,注重提高学生的实验动手能力,鼓励人人参与且教师注重指导。

本节课注重科学方法和观念的渗透,让学生在思考和活动中体验化学方法和观念而不是直接生硬的灌输,主要教学方法是引导探究法,不但使学生始终处于主动的学习状态中,而且调动了学生学习的主动性,体现了“教为主导,学为主体”的原则。

本节课不足:

1.本节课是一堂新授课,我自己最不满意的一点是在第一个学生实验:

向试管中滴加少量氢氧化钠溶液,再滴加少量稀盐酸,观察现象。

个别小组学生观察到的现象是出现红色,这是课堂中的一个很好的生成的环节,虽然我及时抓住这个利用生成问题提高学生思考和解决问题的能力的机会,引导学生分析产生异常的原因,但这毕竟是教师课前准备不充足。

2.学生活动中发现学生实验操作不够熟练,导致所用时间较长,在观察方面学生观察的不够全面,这些都需要以后多做实验进行指导和训练。

《酸碱中和反应》教材分析

教材把中和反应安排在探究酸和碱的性质以及检验溶液酸碱性之后,这样使学生在对酸和碱的性质有了初步了解的基础上,接着提出“酸碱之间能否发生反应”的问题,继续对酸和碱的性质进行深入探究,顺应了学生由浅入深,由易到难的学习规律。

教材围绕“酸和碱能否发生化学反应”这一探究问题,通过创设真实、生动的问题情景,引发学生经历比较完整的、开放性的探究过程,提高探究能力。

学生在此之前接触的化学变化一般都伴随明显的现象,而本节中涉及的一些酸和碱的反应没有明显现象,这就成为一个探究点,对于没有明显现象的化学反应,如何证实反应是否发生?

在此引导学生初步学会借助指示剂判断物质是否发生化学反应的方法。

在对盐酸和氢氧化钠反应过程中pH变化规律的分析中,引导学生利用数形结合以及宏观微观结合的方法对实验现象进行分析得出结论。

另外,由探究盐酸和氢氧化钠能否发生反应到探究其他的酸和碱之间能否发生反应,这样由个别到一般引导学生寻找酸和碱反应的规律的过程,再次引领学生学习归纳、演绎的科学思维方法,逐步提高思维能力。

教材借助直观、形象的图片引导学生从微观的角度认识盐酸和氢氧化钠溶液反应过程中溶液酸碱性改变的原因,从而揭示中和反应的微观实质,这样有助于学生养成把宏观现象与微观过程相联系认识物质及其变化的本质的思维习惯,同时还注重把宏观、微观与化学符号三者紧密联系。

教材对于中和反应的应用给予了比较全面的介绍。

由于中和反应的应用非常广泛,所以通过了解中和反应的应用价值,能让学生了解人们如何利用化学反应改善和提高生活质量,认识化学的重要性,激发学生学好化学、用好化学的积极情感。

本节内容新授课部分可以安排一课时,评测练习及讲解可以安排一课时。

《酸碱中和反应》评测练习

【课前导入】:

1、初四三班某同学在做实验时,不小心把氢氧化钠溶液洒到了皮肤上,你能帮助他把氢氧化钠溶液处理掉吗?

2、人体被蚊虫叮咬,皮肤内注入了某些酸,在家中可涂一些什么物质以减轻痛痒?

通过这两个事例,你发现了什么?

【寻找酸碱反应规律】:

其他的酸和碱之间是否都能发生类似于盐酸和氢氧化钠那样的化学反应?

试着写出下列反应的化学方程式:

盐酸和氢氧化钾:

_________________________

盐酸和氢氧化钡:

硫酸和氢氧化钠:

硫酸和氢氧化钡:

共同点:

______________________(从反应物和生成物的物质的分类角度分析)

【小试身手】:

1.下列反应,属于中和反应的是()

A2NaOH+CO2==Na2CO3+H2O

BCuO+2HCl==CuCl2+H2O

CCu(OH)2+H2SO4==CuSO4+2H2O

DAgNO3+HCl==AgCl+HNO3

2.完成下列中和反应的化学方程式:

①Cu(OH)2+H2SO4===__________+_________

②KOH+_________===K2SO4+_________

③稀盐酸和氢氧化镁___________________________

【中和反应的应用】:

写出化学方程式

(1)、用于医药卫生:

氢氧化铝能中和胃酸:

(2)、改变土壤的酸碱性:

某酸性土壤主要含有盐酸,不利于作物的生长,你有什么好方法吗?

(3)、处理工厂的废水:

某硫酸厂排出的废水中含有硫酸等杂质,严重危害当地的生态环境,你会怎样处理这些废水呢?

(4)、调节溶液的酸碱性。

【课堂测试】:

1、下列反应属于中和反应的是()

A、2NaOH+CO2=Na2CO3+H2OB、6HCl+Fe2O3=2FeCl3+3H2O

C、Mg+H2SO4=H2↑+MgSO4D、NaOH+HNO3=NaNO3+H2O

2、若使某种pH=0的溶液成为pH=8的溶液,应加入下列何种物质()

A.水B.氢氧化钠溶液C.稀硫酸D.pH=0的溶液

3、一般情况下,农作物适宜在接近中性的土壤中生长,某土壤经过测定pH为3,则要改良该土壤,应选用下列物质中的()

A、氢氧化钠B、纯碱C、熟石灰D、食盐

4、有些地区用碳酸水浇灌农作物,其中不能起到的作用是()

A、改良酸性土壤B、促进光合作用C、提高农作物的产量D、改良碱性土壤

5、常用含Al(OH)3的药物治疗胃酸过多,原因是(化学方程式表示)。

6、往盛有少量氢氧化钠溶液的试管里,滴几滴酚酞试液,溶液呈色,再慢慢加入稀硫酸,并不断振荡到溶液刚好呈无色时,溶液既不显性,也不显___性,此反应的化学方程式为。

7、完成下列反应的化学方程式

烧碱和稀盐酸,

熟石灰和稀硫酸,

氢氧化铁和稀盐酸,

氢氧化铜和稀盐酸。

《酸碱中和反应》课标分析

酸碱中和反应是一个比较典型的化学变化,教材安排的对酸碱中和反应的探究有许多意义,本节课涉及到的内容在课标中有如下要求:

1.物质的化学变化主题,具体要求如下:

化学变化基本特征:

认识化学变化的基本特征,初步了解化学反应的本质。

认识几种化学反应:

初步认识常见的复分解反应,并用于解释日常生活中的一些化学现象。

了解利用化学变化可以制取新物质,改善物质的性能,以适应生活和生产的需要。

质量守恒定律:

能正确的书写简单的化学方程式。

2.身边的化学物质主题下生活中常见的化合物,具体要求:

认识常见酸碱的主要性质和用途。

3.认识物质的微粒性,知道分子、原子、离子等都是构成物质的微粒。

能用微粒的观点解释某些常见的现象。

4.科学探究的标准:

增进对科学探究的理解,发展科学探究能力,学习基本的实验技能。

可见,本节课以氢氧化钠和盐酸能否反应这一载体,让学生经历探究过程,从宏观到微观到符号,培养学生三重表征的思维方式,在探究过程中还体会到实验探究法以及演绎和归纳法。

通过站在化学变化的角度对中和反应这一典型化学变化的分析,进一步理解(中和反应)化学变化的意义。

本节内容承载的知识和技能、方法和观念是比较全面的,所以教学中精心设计教法、学法去很好的达成目标。