自然灾害与环境保护检测试题Word下载.docx

《自然灾害与环境保护检测试题Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自然灾害与环境保护检测试题Word下载.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

气候变化和生物能源的挑战”。

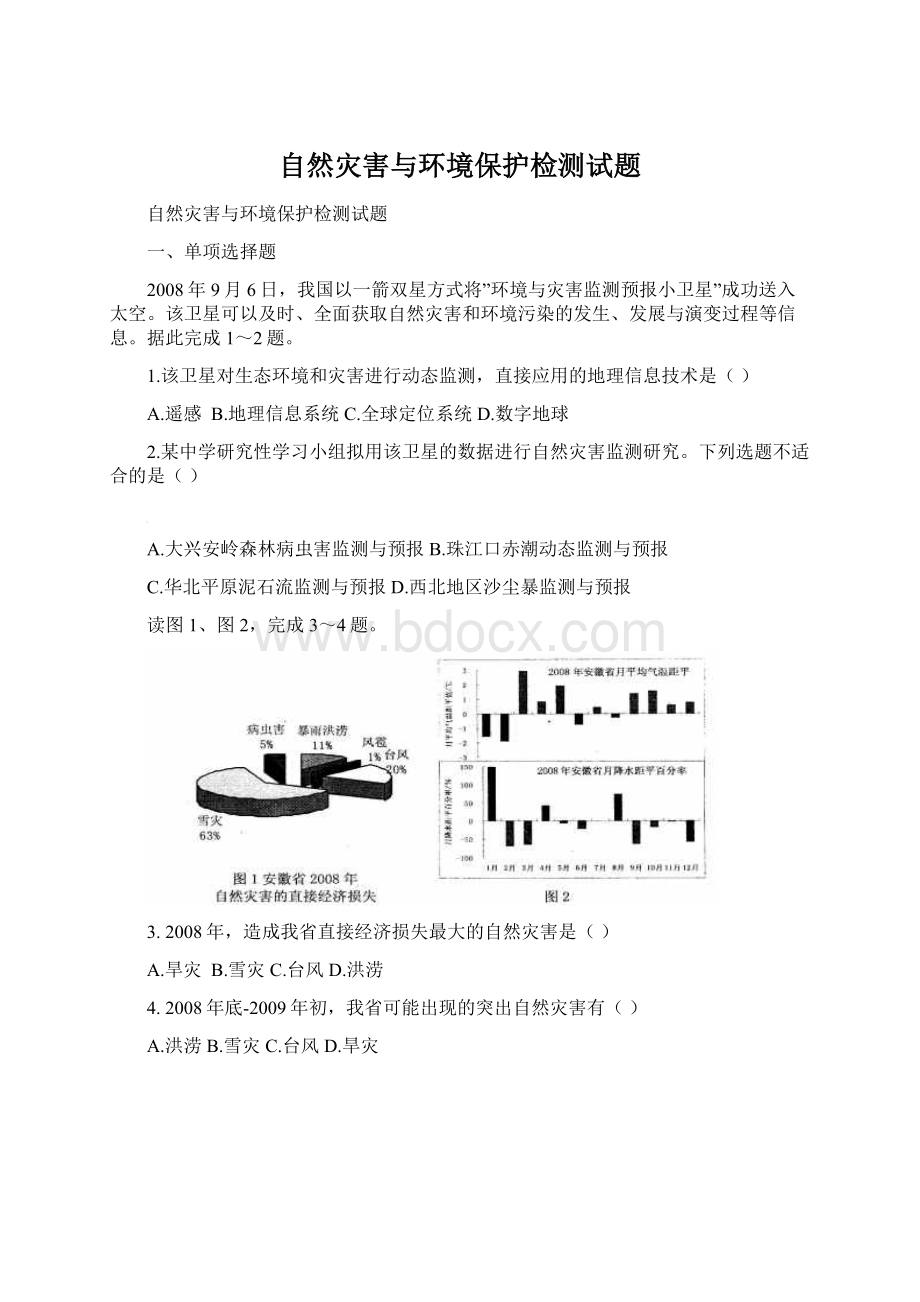

据此回答7~8题。

7.气候变化威胁世界粮食安全。

气候变化对粮食生产的影响不可能是

A.气候变化造成可耕地退化B.灾害性天气增加,粮食减产

C.加剧病虫害的流行和杂草蔓延D.气候变化导致农业投入减少

8.中国的玉米种植面积和产量仅次于美国。

我国不能效仿美国大力发展玉米燃料乙醇产业,其制约因素有

①我国人口众多,粮食消费量大②耕地退化严重,粮食生产压力大③用玉米生产乙醇成本高④畜牧业发展迅速,饲料玉米消费量大

A.①②B.③④C.①④D.②③

下图为“中国部分灾害分布图”,读图回答9—10题

9.关于图中灾害类型分布的叙述,正确的是()

A.灾害1主要分布在青藏高原和东北北部地区

B.灾害2主要分布在青藏高原东部和北部边缘地区

C.灾害3主要分布在内蒙古高原和黄土高原

D.灾害4主要分布在黄土高原和华北平原

10.关于图中灾害成因的叙述,不正确的是()

A.自然因素是形成灾害1的主要原因

B.气候因素是形成灾害3的主要自然因素

C.地形崎岖是形成灾害5的主要原因

D.人类对植被的破坏是灾害4加剧的主要原因

11、2008年11月下旬以来,我国冬麦区降水量明显偏少,部分地区已接近或突破历史极值,北方麦区遭遇了多年罕见的秋冬连旱。

目前华北、黄淮、江淮、江汉等地普遍达到中到重度干旱,部分地区达到特重程度,加之入冬以来几次强降温天气过程造成旱冻交加,对冬小麦安全越冬和正常发育造成严重影响。

北方干旱的原因是()

A、冬季风弱,雨季回撤慢,在黄淮停留过长

B、副热带高压偏弱,雨带北上提前,并在黄淮停留长

C、南方气流中含水量较少而北方气流中含水量较多

D、副热带高压过强,台风活动多集中在东海一带

2008年5月12日14时28分,在四川汶川县(北纬31度,东经103.4度)发生8级地震。

重庆、湖南、湖北、山西、陕西、河北、北京等地都有明显震感。

据此回答12~14题。

12.关于5月12日汶川地震,叙述错误的是

A.释放的能量约为6级地震的900倍

B.北京高楼居民比底层居民更能感觉震动

C.震源较浅是破坏程度大的重要因素

D.与通海大地震、唐山大地震同属一个地震带

13.提高房屋的抗震强度属于()

①减少人自身的易损性

②通过改变土地利用类型减少易损性

③工程措施减少易损程度④增加地表环境的稳定性

A.①②B.②③C.①③D.②④

14.下列影响地震结对地面破坏程度的选项中,组合正确的是()

①震级越大,破坏越大;

②震源越深,破坏越大;

③震中距越大,破坏越大;

④断层越发育,破坏越大

A.①②B.②③C.①④D.③④

环境的承载能力是有限的,读“环境负担公式”和“我国人口与耕地变化图”,回答15~16题。

15.右图中最能反映我闰近50年来人口与耕地的环境负

担在加重的是()

A.耕地面积在减少B.总人口数在增加

C.人均耕地在减少D.耕地环境没有出现负担

16.从“环境负担”公式中可以看出,创造财富技术水平的提高能减轻环境负担,下列措施能因此减轻人口与耕地环境负担的是()

A.开发湿地、滩涂等易耕土地,扩大耕地面积

B.调整农业生产结构

C.推广良种,提高亩产

D.提高粮食进口量,缓减我国人口对土地的压力

二、综合题

17.阅读材料,回答问题;

材料一2008年9月8日山西省临汾市襄汾县新塔矿业发生重大溃坝事故,造成270人遇难,34人受伤,1000人受灾。

一个月后,山西省吕梁市枣林村发生山体滑坡,又有6人遇难。

材料二实施西部大开发战略以来,国家加大了对黄土高原区生态建设的力度,黄土高原40%的水土流失面积得到了初步治理。

如今在其中北部2000多平方公里内林草繁茂,呈现了“乔灌草山顶戴帽、梯田果树绕山腰、水窖塘坝遍地笑、节水灌溉收益好、良田坝地产量高、村兴民富展新貌”的繁荣景象。

(1)读材料一,综合分析黄土高原水土流失的原因。

(2)根据材料一、二,治理黄土高原应采取哪些具体措施?

18.请分析下列材料,回答问题。

材料一:

据农业部农情调查,从2008年10月下旬以来,北方冬麦区的降水明显偏少,降水量较常年同期偏少五成至八成,出现了大范围的气象干旱。

截至2009年2月5日,河南、安徽、山东、河北、山西、陕西、甘肃、江苏等主产区小麦受旱1.57亿亩,其中严重受旱6482万亩。

土地龟裂、河流干涸,地里的冬小麦面临绝产危险。

材料二:

我国季节性干旱多发区分布图

材料三:

中国各地降水季节分配表(占年总量%)

(1)从材料分析此次北方冬麦区旱情严重的主要原因。

(2)缓解此次北方冬麦区旱情严重的主要措施是()

A.长江水北调B.黄河上游水库向中下游输水C.合理利用地下水

D.适时进行人工增雨E.采取节水灌溉措施

(3)ABC是我国三个干旱严重地区,但是三地区干旱形成的季节及原因不同,试分析说明B地区干旱形成的季节及原因。

(4)根据材料,描述干旱灾害在我国的地理分布特点。

19.(10分)小课题研究是进行研究性学习的一种常见形式。

下面是某校地理研究性学习小组开展小课题研究的案例。

请你帮助完成。

课题研究思路:

(一)确定课题:

我国沙尘暴形成发生的原因研究

(二)提出设想:

●沙尘暴多发区的地理环境特点是沙尘暴形成的重要基础。

●天气、气候因素对沙尘暴的形成影响很大。

(三)处理获取的材料并形成结论:

2006年4月10日下午沙尘暴区域(阴影部分)图

结论:

(1)说图示沙尘暴区域的地理环境特点。

(3分)

(2)分析图中天气系统对沙尘暴形成所起的作用。

(2分)

华北地区某地多年气候资料统计表

(3)指出华北地Ⅸ沙尘暴多发季节并简要分析原因。

(四)拓展应用:

材料三;

为加强对沙尘暴的研究,我国已建立了由激光雷达和地球同步气象卫星观测信息接收站等组成的遥感系统和由25个监测站组成的地面监测网络系统,覆盖了北方200多万平方千米的荒漠化土地

结论:

(4)简要说明高科技在4月10日沙尘暴天气过程中所起的作用。

19.

(1)①干旱、半干旱(缺水);

(1分)②沙漠(荒漠、黄土)广布;

(1分)③植被稀疏。

(1分)

(2)冷锋锋面附近气温、气压差大,风力强劲;

(1分)吹扬沙尘并使之随锋面移动。

(1分)(3)春季(1分)①多大风天气;

②气温回升快;

③降水稀少。

(每个要点1分,答出其中两点即可,共2分)(4)①提供图像数据资料;

(1分)②跟踪监测、预报等。

(1分)

20.(10分)

【自然灾害与防治】下为“历史上长江流域发生洪涝次数统计分布图”,读后回答下列问题。

(1)图中甲是长江水域发生洪涝次数最多的区域,受灾也相对严重。

仅从人类不合理的经济活动方面分析原因。

(4分)

(2)以前。

长江流域发生洪涝灾害死亡人数多,财产损失少。

现今,同样的洪灾,死亡人数少,财产损失却巨大。

请对比简要分析成因。

(6分)

21.(环境保护)阅读材料,回答问题

汽车与空气污染示意图

树木对大气污染的净化效应

(l)汽车尾气排放主要产生哪些有害气体。

(2)城市绿化可以减轻汽车尾气污染,据表选择城市绿化树种并说明理由。

(3)请你从地理的角度说出开展“无车日”活动的积极意义。

22.(10分)

【地理一自然灾害与防治】

读图并回答下列问题。

(1)图中字母表示的含义与下列叙述对应正确的是(在叙述后面填上相应的字母)(6分)

防潮堤严重破坏:

陆地发生海侵,大片低地淹没:

海浪潮流作用加强:

地下水海水入侵加剧:

淤积作用加强,港口航道淤塞:

海平面上升:

河口海水倒灌,咸潮入侵:

L或P

(2)请简要说明S一潮洪灾害加剧一P效应链的地理原理。

23.(10分)

【地理一环境保护】

(1)读图分析,我国近海海域污染的一般规律。

(2)简要分析杭州湾海域污染严重的原因。

(6分

24.【自然灾害】

(10分)请分析下列材料,回答问题。

干旱灾害是我国最主要的自然灾害之一。

据统计,自然灾害中85%为气象灾害,而干旱灾害又占气象灾害的50%左右。

我国部分地区干旱灾害分布区域图

地区

春雨

夏雨

秋雨

冬雨

华南地区

11

43

39

7

华北平原

9.8

73

13

4.2

长江中下游

22

45

18

15

西北干旱区

32

29

10

(1)我国水资源时空分布的特点是什么?

(2)图中ABC是我国三个干旱严重地区,分别说明干旱形成的季节及原因。

(3)我国①②两地全年降水比较丰富但干旱严重,简要分析造成两地干旱的主要原因。

(4)描述干旱灾害在我国的地理分布特点以及造成干旱灾害多发的主要原因。

25.(10分)[地理一自然灾害与防治]

自2008年11月至2009年2月12日,我国北方冬麦区降水持续偏少,部分地区降水量的偏少程度已接近或突破历史极值,社会各界对旱情的发展都极为关注,而2月12日以来,我国北方大部分地区则迎来了两次较明显的降水过程,对大部分地区的旱情都起到了很大的缓解作用.阅读我国干旱灾情分布图回答:

(1)干旱是一个突出的世界性问题。

我国华北地区的旱情以冬春季最为突出,试分析原因(4分)

(2)本次早灾可能会诱发哪些次生灾害?

针对此次旱情,请你提出可行性措施(6分)

26.(10分)

【地理——环境保护】

阅读下列材料,回答问题。

(10分)

据统计,1999年以来某城市机动车保有量以年均19.4%的速度递增,2006年该市的汽车数量年激增近4万辆,具有成本低,无污染.方便等优点的自行车交通快速减少,2006

年自行车出行比例已下降至10%左右。

与此同时,该城市公交车辆的营运速度从17公里/小时下降到12公里,小时(国家标准为20公里/小时左右),全市空气质量的优级率不断下降,居全省倒数第三,酸雨严重。

(1)你认为该市环境面临的突出问题

是、、。

(2)结合“车辆行速与氮氧化物排放的关系图”,简要说明导致该市空气质量下降。

酸雨严重与交通三者之间的因果关系。

(3)结合生活经验,试提出解决上述环境问题的措施。

(至少说出两个措施,4分)

27.根据材料回答下列问题

材料一

材料二自2008年11月以来,图示地区没有出现大范围雨雪天气。

2008年11月至2009年1月全省平均降水量为4.4毫米,较常年值偏少近8成,为1961年有比较完整气象记录以来历史同期第3少雨年,最少的为1998~1999年同期,降水量为0.6毫米;

次少的为1985~1986年同期,降水量为3.2毫米。

2008年12月以来,全国大部分地区气温较常年同期偏高,其中2009年1月,全国平均气温为-5.4℃,较常年同期偏高0.6℃。

(1)说明B河谷的成因及B河水文河特征(12分)

(2)比较A山脉东西两侧降水量的差异及其成因;

分析图示区域2008年出现严重冬旱的原因(8分)

28.(10分)

阅读下列材料,回答问题。

中国生态环境问题分布图

(1)说出A区域生态问题及其引发的次生环境问题。

(2)B、C两区域生态问题相同,说明危害更严重的地区及理由。

(3)比较D、E两地区森林主要生态功能的差异。

29.(10分)

材料一2008年入冬以来,华北、黄淮、江淮、江汉等地降水偏少,中国出现了’大范围的气象干旱。

河北、山西、山东、河南、安徽、湖北、陕西等地部分地区的气象干旱已达重度干旱或特旱。

中国北方冬麦区降水持续偏少,部分地区降水量的偏少程度已接近或突破历史极值,甚至造成部分地区人畜饮水困难。

材料二“我国干旱受灾严重地区示意图”

(1)我国北方地区冬春季节历年来降水偏少的原因是什么?

(2)针对这次大旱,我国各地主要采取了哪些有效措施缓解灾害造成的危害?

30.(10分)

【地理一环境保护】读下列材料回答问题。

美国洛杉矶光化学烟雾事件

光化学烟雾是排入大气的氮氧化合物和碳氢化合物等受太阳紫外线作用产生的一种具有刺激性的浅蓝色的烟雾。

当遇逆温或不利于扩散的气象条件时,烟雾会积聚不散,造成大气污染,危害人体健康。

20世纪40年代初发生在美国洛杉矾的光化学烟雾事件,是世界著名的公害事件之一。

随着工业的发展和人口剧增,洛杉矶在20世纪40年代初就有汽车250万辆,每天消耗汽油1600万升。

由于汽车排放尾气、汽油挥发、汽油不完全燃烧和汽车漏油,每天向城市上空排放大量石油烃废气、一氧化碳、氧化氮和铅烟(当时所用汽油为含四乙基铅的汽油)。

这些排放物在阳光的作用下,特别是夏季和初秋季节强烈阳光的作用下,发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。

这种烟雾中含臭氧、氧化氮、乙醛和其他氧化剂,滞留在市区上空经久不散。

(1)洛杉矾光化学烟雾形成的主要原因是什么?

(2)随着经济的发展,许多城市面临着同样的问题,你认为可以采取哪些有效措施来减少大气污染造成的危害?

综合题参考答案

17、

(1)自然原因:

地势较陡,土壤疏松、植被稀疏、降水集中

人为原因:

植被破坏(乱砍滥伐、过度放牧、陡坡开荒、毁林开荒)、不合理的耕作制度(轮荒)、开矿

(2)①调整土地利用结构:

发展林、果、渔业

②保护地表植被:

植树种草,退耕还林还草

③复垦

④小流域综合治理:

保塬(平整土地,造林,节水灌溉)、护坡(缓坡修梯田,封坡育林育草)、固沟(沟道打坝淤地,营造防护林)

18、

(1)北方冬麦区属于温带季风气候,受锋面雨带推移影响,降水主要集中7、8月(夏季),冬春季节降水少;

季风气候不稳定,降水的年际变化大,今年北方冬麦区的降水较常年少;

春季是冬小麦的生长旺盛期,需水量大。

(2)ABCDE(3)B地主要为伏旱(7、8月份)。

原因:

该地在7、8月受副热带高气压带控制,降水少,气温高,蒸发量大,形成伏旱。

(4)干旱灾害在我国地区分布广,东部季风区危害较严重;

干旱灾害出现频繁,季节性明显(有时持续时间长)。

20.【自然灾害与防治】

(1)①乱砍滥伐使植被破坏严重,加剧了水士流失,造成河道淤塞,河床抬升;

(2分)②围湖造田,泥沙淤积湖泊,使湖泊蓄洪、行洪能力降低。

(2)①以前经济落后,对灾害监测、防御和抗灾能力低;

(2分)②现今,经济发达,防灾、抗灾能力强,对灾害监测、预防能力提高;

(2分)但社会财富积累多,受灾后财产损失大。

21.

(1)硫氧化物(SO2);

氮氧化物(NOx)

(2)榆树可以更多的吸附尘埃(2分);

吸收SO2)等有害气体(2分);

净化空气效果好

(3)节约能源;

减轻大气污染;

减缓交通压力等。

22.(10分)

(1)防潮堤严重破坏:

Y地下水海水入侵加剧:

N陆地发生海侵,大片低地淹没:

M

X海平面上升:

S(6分)

(2)海平面上升,并高于陆地地下水水位。

地下径流发生逆转,陆地地下水含盐量升高,影响了地下水的开发利用。

(4分)

(1)较为封闭的海域;

河流人海口;

污染程度大致与离岸距离呈负相关。

(4分,答出两点即可满分。

)

(2)周边工农业发达;

人口稠密;

大量工业污水、生活污水无序排放;

同时农业污染严重;

海域也相对封闭。

24.

(1)东南多西北少,夏秋多冬春少,年际变化大。

(2)A地主要为春旱。

春季降水少,并且春季气温升温较快造成蒸发量大,形成春旱。

B地主要为伏旱(7.8月份)。

该地在7.8月受副热带高气压带控制,降水少,气温高,形成伏旱。

C地主要为冬旱。

冬季我国大部分地区受冬季风影响降水少,但此地区纬度低,冬季气温较高,形成冬旱。

(3)①地石灰岩广泛分布,形成喀斯特地貌,多地下暗河,地表水渗漏比较严重。

②为海南岛地形中部为山地,中央高四周低,河流径流快,而且河流比较短,使当地地表水缺乏。

(4)干旱灾害在我国分布地区广,但分布不均,在我国东部季风区危害较严重。

在时间上干旱灾害出现频繁,有时持续时间较长。

我国主要为季风气候,夏季风的不稳定性造成我国各地降水的季节分配不均,以及年际变化较大等原因造成的。

25.(10分)

(1)华北地区属于温带季风气候,冬春季降水少;

春季作物返青需水量大,供需矛盾尖锐,

旱灾尤为严重。

(2)次生灾害:

影响小麦生长、农业减产;

易发生森林、草原火灾:

诱发沙尘暴天气,空气质量下降;

呼吸道传染病等。

(答任意三点,得三分)措施:

要合理调配水源,加大灌溉力度,实施人工增雨或者增雪的作业,利用秸秆覆盖等措施进行保墒抗旱。

26.(10分)

(1)交通拥堵,大气污染严重,酸雨严重;

(2)车辆的营运速度与氮氧化物排放量呈反比,由丁交通拥堵,车速下降,氮氧化物排放增加,全市空气质量下降。

由于氮氧化物排放增加,空气中酸性气体含量增加,酸雨加重。

(3)加强交通基础设施建设,优先发展公交,提高车速;

提倡环保生活(近距离步行或以自行车代步)(4分)

27.

(1)地壳运动断裂凹陷;

(2分)含沙量大,(2分)冬季结冰,(2分)夏季入汛期,(2分)流量季节变化,(2分)年际变化大(2分)

(2)差异:

A东多西少。

(2分)原因:

东侧为夏季风迎风坡,降水多;

西侧为背风坡,降水少。

(2分)冬旱原因:

冬季气温偏高;

(2分)受冷空气影响,降水偏少。

28.(10分)

【地理——环境保护】答案要点

(1)土壤侵蚀(1分)石漠化(或土壤贫瘠)(1分)

(2)B(1分)地形起伏大,土层薄;

河流下游城市密集,经济发达;

土地生产能力高。

(每点1分,共3分)

(3)A:

防风固沙、保护农田(2分)E:

涵养水源、保持水土(2分)

29.(10分)

(1)我国北方地区冬春季节多受单一冷空气的控制,不易形成降水。

(2)合理调配水源,加大灌溉力度;

实施人工增雨或者增雪的作业;

发展节水灌溉;

拨

付抗旱补助经费。

(答对三点即可,其他合理也可得分,共6分)

30.(10分)

(1)汽车排出的尾气含有大量一氧化碳、氧化氮和铅烟,这些排放物在强烈阳光的作用下,发生光化学反应,生成淡蓝色光化学烟雾。

(2)减少汽车尾气排放;

发展清洁能源;

合理规划城市道路;

大力发展公共交通。