中考物理试题评析Word格式.docx

《中考物理试题评析Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考物理试题评析Word格式.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

当今社会,汽车渐入家庭,也属于联系生活实际。

0254.自行车上有许多物理知识。

例如:

车把是一

个杠杆;

捏闸刹车可以增大压力,增大摩擦。

请观察图18所示的自行车,自己另举出一个

有关物理知识的例子。

答:

。

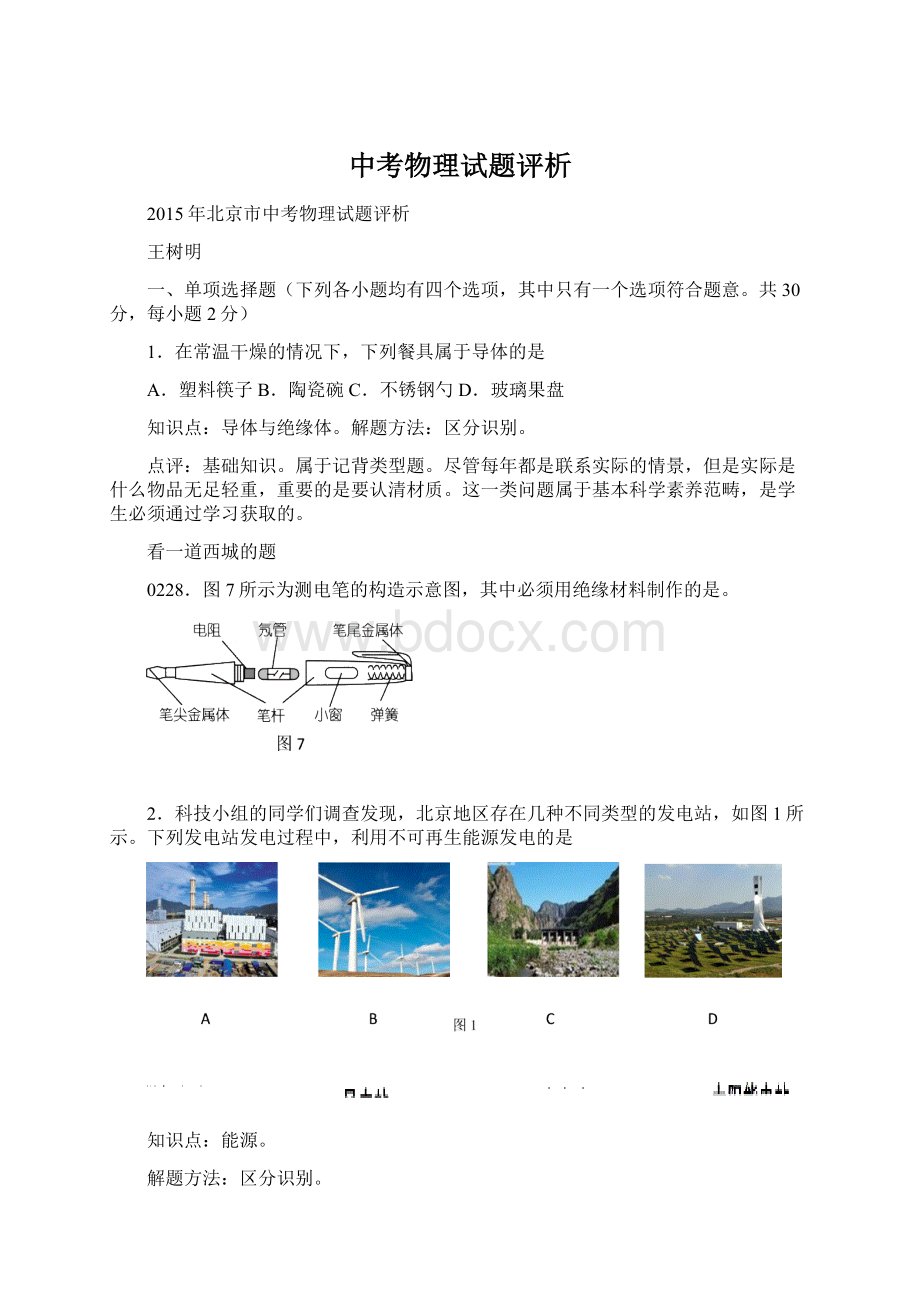

4.图2所示的四种现象中,由于光的反射形成的是

光的直射、反射、折射。

常规题。

在光的“直射”、“反射”和“折射”中区分识别。

在今年的大环境中,传统题可以被赋予新内涵。

A、D选项在今年可以寓意“玩儿中学”、“做中学”,B呈现北京标记,若以前每年为无意为之,则今年为有意为之。

C寓意联系生活和节约用电

5.图3所示的四个物态变化的实例中,属于液化的是

熔化、液化、凝华。

A再次出现北京标记。

初春,颐和园薄雾笼罩

6.在下列实例中,用做功的方式来改变物体内能的是

A.用热水袋暖手,手的温度升高B.将冰块放入饮料中,饮料的温度降低

C.在炉子上烧水,水的温度升高D.用手反复弯折铁丝,弯折处铁丝的温度升高

改变内能的方法。

其实最简单的区分方法就是区分题目中未出现的主人公是否有持续的动作。

7.下列说法中正确的是

A.电饭锅工作时,将内能转化为电能

B.电风扇工作时,将机械能转化为电能

C.干电池给灯泡供电时,将电能转化为化学能

D.在阳光照射时,太阳能电池将太阳能转化为电能

能的转化。

理解判断,排除。

再看再改

细分一下,A和B是用电器,C和D是电源。

由此,两个方向相反的能量转化方向就清晰了。

这里需要说明的是,对于太阳能供电系统,有白天蓄电夜晚用电的,例如照明系统;

有白天蓄电同时用电的,例如时钟、风扇、山区的微波基站等,不能通过这个题把太阳能供电系统简单理解成只能白天蓄电、夜晚用电。

8.估测在实际生活中的应用十分广泛,下列所估测的数据中最接近实际的是

A.一个鸡蛋的质量约为500g

B.普通家庭房间门的高度一般大于3m

C.教室中使用的普通日光灯管的长度约为2m

D.完整播放一遍中华人民共和国国歌所需的时间约为50s

长度、质量、时间的估测。

常识判断,排除。

属于基本技能范畴。

即是生活常识,又属于基本技能。

这个题的考查对象不局限于初中生。

就我们教学内容而言,本题涉及内容为初二第一学期的教材。

对于选项A,学生知道一个、两个鸡蛋的质量(重力),在教材中可以找到。

另外,学生知道,500g是1市斤,0.5kg。

1市斤鸡蛋的个数约在8到12个左右。

现在还不知道的可以去菜市场补补课,看看蔬菜的标签,问问小贩,为什么都标记成XX元/500克。

对于B选项,学生知道,绝大多数成年人的身高在1.5—1.9m之间,所以普通家庭房间门高度一般设定为2m左右。

对于C选项,教室中的灯管长度在1.2m左右,更容易比的方法是灯管长度跟人的身高比较。

对质量和长度的估测是每年必考内容,学生不可能不知道,这些估测数据不是要学生死记硬背,而是应该学会作比较。

对于时间的估测,是今年新增加的考点,复习过程中往往有过之无不及。

由于平时不在意,完整播放一遍国歌的时间可以不清楚,但是利用排除法,很容易作出判断。

有人调侃这道题的选项,娱乐一下没有什么大关系,但是如果娱乐内容是前三个选项学生不能顺利排除,真是让人怀疑,是老师出问题了还是学生出问题了。

通过试题完成一个学习,这也是今年的特色。

(后面有专述)本题即如此。

9.下列选项中符合安全用电要求的是

A.用湿手拨动空气开关

B.电线的绝缘皮破损时应及时更换

C.在未断开电源开关的情况下更换灯泡

D.把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用

安全用电。

依据“原则”对比检查。

即是用电常识,又属于基础知识。

同上题,这个题的考查对象也不局限于初中生。

是安全用电教育,所以必须年年考,不怕重复。

10.图4所示的四种情景中,所使用的杠杆属于省力杠杆的是

杠杆、力臂、杠杆平衡。

转换判断。

需要从力臂比较结果,借助杠杆平衡条件确定省力或费力。

尽管很多学生在复习过程中把一些相关内容记背下来了,但死记硬背还是不能提倡,因为无法在新情境中靠记背的内容解决问题。

本题思维量大于前面的题,只是做熟了,对于转换不在意。

转换属于能力范畴。

另外,选项A、D源于中国古代农业文明,这也是今年考题强化的特色。

11.通常情况下,关于一段粗细均匀的镍铬合金丝的电阻,下列说法中正确的是

A.合金丝的电阻跟该合金丝的长度有关

B.合金丝的电阻跟该合金丝的横截面积无关

C.合金丝两端的电压越大,合金丝的电阻越小

D.通过合金丝的电流越小,合金丝的电阻越大

影响电阻因素、欧姆定律。

记忆判断。

常规题组合。

需要检索回忆的有长度和横截面积对电阻的影响、电流、电压对电阻是否构成影响?

会有什么影响。

说它是常规题组合,是把原来的两道题(电阻跟材料、长度、横截面积以及温度的关系;

电流、电压、电阻相互制约关系)组合成一道题。

难度会增加。

另外,本题刻意规避了容易产生不确定结果的表述,例如C、D选项中的最后两个字:

“越小”和“越大”是不能互换的。

在这一点上,命题组的缜密态度令人钦佩,可以给出两个字的评价:

讲究!

但是在另一方面,似乎又不那么讲究了。

例如在A、B选项中“合金丝……该合金丝”式的表述显得有些臃肿,因为在题干中“一段粗细均匀的镍铬合金丝”已经指明研究对象。

C选项中的“电压越大”若改成“电压越高”就更贴切。

12.下列说法中正确的是

A.凸透镜只对平行光有会聚作用

B.反射光线与入射光线不在同一平面内

C.一束太阳光可以通过三棱镜分解为不同的色光

D.人离平面镜越远,人在平面镜中所成的像就越小

凸透镜对光的作用、反射规律、色散、平面镜成像特点。

属于基础知识范畴。

四个选项分别对应不同的光学问题,除选项A对一部分学生有迷惑性,B、C、D三个选项都属于识记水平。

13.若假想地磁场是由地球内部一块大磁铁产生的,图5所示的四个示意图中,能合理描述这块大磁铁的是

磁场、地磁场。

记忆区分。

创新题。

此题蕴含着物理学的基本方法:

建立物理模型。

同时其中涵盖对磁偏角的了解。

如果把C选项和D选项也换成条形磁铁,磁偏角问题就会突出出来,当然题目难度也就增加了。

这是一道非常好的好题。

14.在中国科技馆“探索与发现A厅”,有一个有趣的磁悬浮灯泡,其示意图如图6所示。

在磁悬浮灯泡的内部装有一块永磁体,在灯泡上方的展柜中安装有永磁体和一个励磁线圈,给励磁线圈通电,在控制电路的调节下,永磁体和励磁线圈所产生的磁场能使灯泡静止悬浮在空中。

关于灯泡受力情况,下列说法中正确的是

A.灯泡受到的磁力方向竖直向下

B.灯泡受到的磁力方向竖直向上

C.灯泡受到的磁力小于灯泡受到的重力

D.灯泡受到的磁力大于灯泡受到的重力

磁场、电生磁、重力(方向)、浮沉(悬浮)条件、二力平衡。

新材料。

受力分析。

解题思路:

关键词是悬浮(浮力知识迁移)静止静平衡合力为零重力且方向竖直向下XX力与重力平衡XX力方向竖直向上。

这个XX力只能是题目中给出的磁力。

基本概念、基本规律、基本方法与社会大课堂有机结合。

励磁线圈的作用可以不懂,控制电路也看不见,但不影响受力分析结果,思维过程有含量且路线清晰。

这也是一道极好的题。

15.

如图7所示,水平桌面上放置有甲、乙两个圆柱形容器,甲容器中盛有液体A,物块M漂浮在液体A中,物块M排开液体的质量为m1,液体A对甲容器底部的压强为p1;

乙容器中盛有液体B,物块N漂浮在液体B中,物块N排开液体的质量为m2,液体B对乙容器底部的压强为p2。

已知甲容器底面积大于乙容器底面积,容器中液体A、B质量相等,物块M、N质量相等。

下列判断中正确的是

A.p1<

p2B.p1>

p2C.m1<

m2D.m1>

m2

浮沉(漂浮)条件、阿基米德原理、液体压强、固体压强。

综合。

液体A、B的质量相等,物块M、N的质量相等,且物块M、N均漂浮在液体中,排开的液体质量一定相等。

可以排除选项C和D。

对于选项A和B,情景图形可以转换为图7(附)的样子。

质量相等的液体分别装在甲乙两个容器中,因此容器底部受到液体的压力F=G总相等,相等的压力F分别作用在大小不同的面积上,面积S越小,承受的压强p越大。

当然,本题还可以依据下面的思维过程分析求解:

放入物块M、N之前,两容器中装有质量相等的液体,甲容器的底面积大,液体对甲容器底部的压强小。

分别放入质量相等的物块M和N,因为M和N均漂浮,相当于向甲、乙两容器中再加注质量相等的液体,两容器底部承受的压强成比例增加,原结论不变。

基本概念、基本规律运用。

解题过程中包含了情景转换的思维过程。

在降低难度的大前提下,作为单选题的最后一道题。

难度非常合适,思维量也够了。

我相信这道题一定是最后改成这个样子的,原题一定比现题难。

略添加条件就可以变成前几年的繁难题。

本人极不喜欢采取本题这种繁复的表述方式。

如果是我,会采用下面的表述,我相信学生能看懂且不会产生理解歧义。

水平桌面上放置有甲、乙两个圆柱形容器,甲容器底面积大于乙容器底面积。

两容器中液体的质量相等。

现将质量相等的物块M、N分别放入甲、乙两容器中,当物块M、N如图7所示静止时,它们排开液体的质量分别为m1、m2,液体对容器底部的压强分别为p1、p2。

m2

小结1:

单选题数量增加,最后一题计算难度下降,但整体看,设计为0.9的题减少了。

所以整体难度趋向于稳定。

二、多项选择题(下列各小题均有四个选项,其中符合题意的选项均多于一个。

共8分,每小题2分。

每小题选项全选对的得2分,选对但不全的得1分,有错选的不得分)

16.下列说法中正确的是

A.固体很难被压缩,是由于分子间存在斥力

B.水和酒精升高相同的温度,水吸收的热量较多

C.用干手器吹出的热风吹刚洗过的手,可以加快手上水的蒸发

D.打开酒精瓶的瓶塞后,教室里弥漫着酒精味,这说明酒精分子不停地运动

分子动理论(分子间作用力、扩散现象)、比热容、影响蒸发快慢的因素。

除选项B需要从知道水的比热容大于酒精的比热容(题目中破天荒地没有明示)进行理解分析,其他三个选项均属于识记水平。

本题给出三个正确选项,目的显然是为了送分。

17.下列说法中正确的是

A.如果苹果在下落的过程中,速度越来越大,则苹果受力是不平衡的

B.将水桶从地面上提起来,手对水桶的作用力大于水桶对手的作用力

C.木箱静止在地面上,木箱对地面的压力与木箱所受的重力大小相等

D.沙狐球离开手后,在水平台面上滑行越来越慢,是由于沙狐球受到阻力作用

运动和力的关系、相互作用力、二力平衡条件、阻力对运动的影响(力的作用效果)

分析判断。

四个选项四个情景,需要运用物理知识逐一进行分析判断。

选项A中的关键词有“速度越来越大”、“受力不平衡”。

依据为“力是改变物体运动状态的原因”。

选项B中的关键词有“手对水桶”、“水桶对手”和“大于”。

依据为“相互作用力大小相等”。

选项C中的关键词有“地面”、“压力”、“重力”。

必要依据为“水平地面”。

选项D中的关键词有“越来越慢”“受到阻力”。

基础知识理解应用。

B选项中关注点是“A对B与B对A”只能等于,不能大于。

C选项中关注点是“地面”与“水平地面”的不同,这是一道好题。

其中的“坑”挖的很是地方。

由于本题初看起来四个选项貌似全对,所以需要进行细致甄别。

18.下列说法中正确的是

A.核电站发电时将核能转化为电能

B.通电铜导线中的电流方向与该导线中自由电子定向移动的方向一致

C.交流发电机是电磁感应现象的应用,正常工作时将电能转化为机械能

D.将能自由转动的小磁针放在磁场中的P点,小磁针静止时,小磁针N极所指的方向就是P点磁场的方向

能量转化(方向)、电流方向规定、发电机原理、磁场方向规定。

其中C选项“正常”显得有些多余。

19.如图8所示,水平台面由同种材料制成,粗糙程度均匀,在它上面放着质量为m1的木块,将木块用轻绳跨过定滑轮与质量为m2的钩码相连。

木块在平行于台面的轻绳的拉力作用下做匀速直线运动,运动一段时间,钩码触地后立即静止,木块继续滑动一段距离停在台面上。

绳重、轮与轴的摩擦均忽略不计,下列说法中正确的是

A.木块匀速运动的过程中,木块的机械能越来越大

B.木块匀速运动的过程中,木块和钩码所受的重力都不做功

C.钩码触地后木块继续滑动的过程中,木块的动能越来越小

D.钩码触地后木块继续滑动的过程中,木块所受摩擦力大小为m2g

影响机械能、动能大小因素、力做功的两个必要因素、二力平衡条件应用、影响滑动摩擦力因素。

基础知识应用。

其中C选项与17题的D选项的发展。

D选项中摩擦力的确定源于二力平衡条件的应用和压力、接触面粗糙程度都不变的条件。

本题看似麻烦,但是只要顺利排除选项A和B,任务就完成了。

这是平时练习和正式考试的最大不同。

本题中“同种材料,粗糙程度均匀”、“钩码触地后立即静止”以及“忽略绳重”(题中已有“轻绳”表述)都是明显多余。

这样表述看似严密,作用却是把很多默认的条件都否定了,为今后教学和考试带来不必要的困惑。

小结2:

多选题的3分变2分,弱化了往日的“杀富济贫”和高层选拔功能,有利于在“会与不会”等级上做区分。

整体难度中规中矩。

三、填空题(共8分,每小题1分)

20.一束光入射到平面镜上,入射角为35度,则反射角为度。

光的反射定律。

记忆再现。

不排除个别学生会写成55。

不审题加思维定势。

平时转弯习惯了,现在给出一条直路,反倒不会走路了。

这在模拟题中考真空光速时出现过。

21.收音机、电视机、手机都是利用波进行远程信息传递的。

电磁波。

是基础知识。

也是科学生活常识。

考查对象不特定为初中学生。

既符合考点又体现科学素养。

22.如果长时间看手机、玩电子游戏,容易造成眼睛近视。

矫正近视眼,应该配戴镜片是

透镜的眼镜。

眼镜(近视眼矫正)。

今年跟往年不同点在于添加了情景,算是一种有益于健康生活的友情提示。

23.汽油的热值为4.6×

107J/kg,它的物理含义是完全燃烧的汽油,放出的热量为4.6×

107J。

热值。

记忆再现(暂且这样说)。

知道物理概念的含义是一件很重要的事。

因为它源于生活有服务于生活。

其实质是能否用“自己的话”对物理概念做出简单正确的解释。

它不应该是记忆和背诵甚至默写的内容。

举例说,有两种相似的衣服A和B,A标注“2件100元”,B标注“300元5件”,那种衣服贵一些?

学生都会算,那为什么到了物理这里就不会了呢?

这是个值得我们认真反思的问题。

24.电烙铁的铭牌上标着“220V25W”字样,它正常工作20s,消耗电能J。

电功、电功率、额定功率。

理解记算。

基本技能。

在W=UIt与W=Pt之间做选择。

需要技能(经验)。

这道题区分的是学的好与不好。

25.在驰名中外的北京天坛里,有三处堪称奇观的声学建筑:

回音壁、三音石和圜丘。

如图9所示,当游客在圜丘顶层的天心石上说话时,听到的声音格外响亮,这是建筑师利用声音的反射,使与原声混在一起,声音得到加强造成的音响效果。

声音(回声)响度。

特征:

常识理解。

科学常识。

九年积累。

北京特征。

中华文明。

我想这题也能放到小学去。

图5

26.某个热气球充气后体积为3000m3,则该热气球所受的浮力为N。

(g取10N/kg,空气的密度取1.29kg/m3)

浮力、阿基米德原理。

简单计算。

由于不必区分无关量,所以比24题简单。

由于计算中用到非整数(空气密度),所以又比24题要求高。

这道题区分的是学与不学。

27.图10是挖井时从井中提升沙土的杠杆示意图。

杠杆AB可以在竖直平面内绕固定点O转动,已知AO:

OB=3:

2,悬挂在A端的桶与沙土所受的重力为200N,悬挂在B端的配重所受的重力为80N。

当杠杆AB在水平位置平衡时,加在配重下面绳端的竖直向下的拉力F是N。

(不计杆重和绳重)

杠杆平衡条件应用、合力。

分析计算。

基本规律应用。

这个题计算过程比26题多一步,即根据杠杆平衡条件计算出杠杆B端需要的拉力后,再减去配重即可。

可以心算完成。

过程多一步,但比26题计算还容易。

这是平时简单练习水平的问题。

这样难度的题放在这个位置,说明降低计算难度的力度。

四、实验与探究题(共38分,28、29、33、36题各2分,32、34、35、37~39题各3分,30、31、40题各4分)

28.图11所示的体温计的示数为℃。

摄氏温度。

读温度计(体温计)示数。

试题踩的是考点,但是如同前面若干题,属生活常识。

29.图12所示的电阻箱的示数为Ω。

电阻。

基本技能:

读电阻箱示数。

这是历年来读数最小的一次。

其实跟难易程度基本无关,只是学生少写两笔。

30.为了测量某种液体的密度,小亮取适量这种液体的样品进行了如下实验:

(1)将天平、量筒放在台面上。

将盛有适量液体的烧杯放在调节好的天平左盘内,改变右盘中砝码的个数和游码的位置,使天平横梁在水平位置重新平衡,此时砝码质量和游码在标尺上的位置如图13甲所示,则烧杯及杯内液体的总质量为g。

(2)将烧杯中的一部分液体倒入量筒中,如图13乙所示,则量筒中液体的体积为

cm3;

再用天平测出烧杯和剩余液体的总质量为106g。

(3)根据上述实验数据计算此种液体的密度为kg/m3。

密度应用。

用天平称物体质量、用量筒量液体体积。

对位计算。

这里采用“减液法”的目的,只是为了绕一个弯,检验学生能否顺利完成进行质量与体积的对位。

跟西城模拟看电表算功率(电阻)的对位计算有一拼。

对于所谓的“减液法”,其实没有什么实际意义。

第一方面,在初中物理教学活动中,只需让学生知道测量有误差这一客观事实,以及误差和错误不是一回事。

如何减小误差没有实际的要求,我们熟知的用多次测量取平均值来减小误差的方法,不是实验通用技能(详见西城物理总复习书),在本实验中,天平的误差在0.2g以内,量筒的误差在2mL(对应2g的水)以内,且量筒还有读数视差。

所以不存在减小误差的功能。

原来跟老师们开玩笑时说过,只有在量度“玉米面粥”一类“粘滞性”液体时,利用所谓“减液法”才有意义。

这些事作为教师应该了解。

所以,教师在讲评或是指导学生实验时对此不必太在意。

防止对学生要求过于苛刻。

31.小华用电压表、电流表、滑动变阻器、导线、开关及新的干电池等实验器材,测量额定电压为2.5V小灯泡L的额定功率。

(1)小华连接好图14甲所示电路,闭合开关S,发现小灯泡L发光暗淡,观察电压表、电流表均有示数,移动滑动变阻器的滑片P,电压表、电流表示数均不变,出现这种现象的原因是。

(2)小华改正实验错误后,移动滑动变阻器的滑片P,当电压表示数为2.5V时,发现电流表示数如图14乙所示,由此可知,此时通过小灯泡L的电流为A;

小灯泡L的额定功率为W。

变阻器原理、功率、额定功率。

观察、分析并准确表述;

用滑动变阻器改变电流、用电流表测电流。

(1)为实验评估。

(2)为对位计算。

因为题目问的是原因,我想应该回答:

滑动变阻器无法改变接入电路的电阻。

可能比现在的答案更贴切些。

这里的所谓“新干电池”没有实际意义。

32.小安在做探究凸透镜成像规律的实验时,将焦距为10cm的薄凸透镜固定在光具座上50cm刻度线处,将点燃的蜡烛放置在光具座上20cm刻度线处,移动光屏至65cm刻度线处,烛焰在光屏上成清晰的像,如图15所示。

请结合此实验完成下列问题:

(1)图15所示的实验现象能够说明的成像特点。

(选填选项前的字母)

A.照相机B.幻灯机C.放大镜

(2)保持透镜在50cm刻度线处不动,如果想在光屏上得到更大的清晰的像,应进行的操作是。

A.将蜡烛左移,光屏左移B.将蜡烛左移,光屏右移

C.将蜡烛右移,光屏左移D.将蜡烛右移,光屏右移

(3)保持透镜在50cm刻度线处不动,若将点燃的蜡烛放在光具座上80cm刻度线处,将光屏放在光具座上透镜的左侧,通过移动光屏,在光屏上可呈现烛焰清晰的的像。

A.倒立放大B.倒立缩小C.正立放大

照相机原理、凸透镜成像规律。

观察现象,结合规律作答。

所有问题均在学生复习范围内。

B选项中把“左”、“右”换成“靠近透镜”和“远离透镜”,可能会减少被“误杀”的考生。

(3)中如果把蜡烛和光屏位置互换,踩一个光路可逆的知识点,也是一种很好的处理方式。

33.小英在做用滑动变阻器改变灯泡亮度的实验时,连接了如图16所示的电路。

她闭合开关S后,发现灯泡L不亮,她将滑动变阻器的滑片P从右端滑动到