届一轮复习中图版 第6章+第2节 城市化 地域文化与城市发展学案 +Word版含答案.docx

《届一轮复习中图版 第6章+第2节 城市化 地域文化与城市发展学案 +Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届一轮复习中图版 第6章+第2节 城市化 地域文化与城市发展学案 +Word版含答案.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届一轮复习中图版第6章+第2节城市化地域文化与城市发展学案+Word版含答案

第2节 城市化 地域文化与城市发展

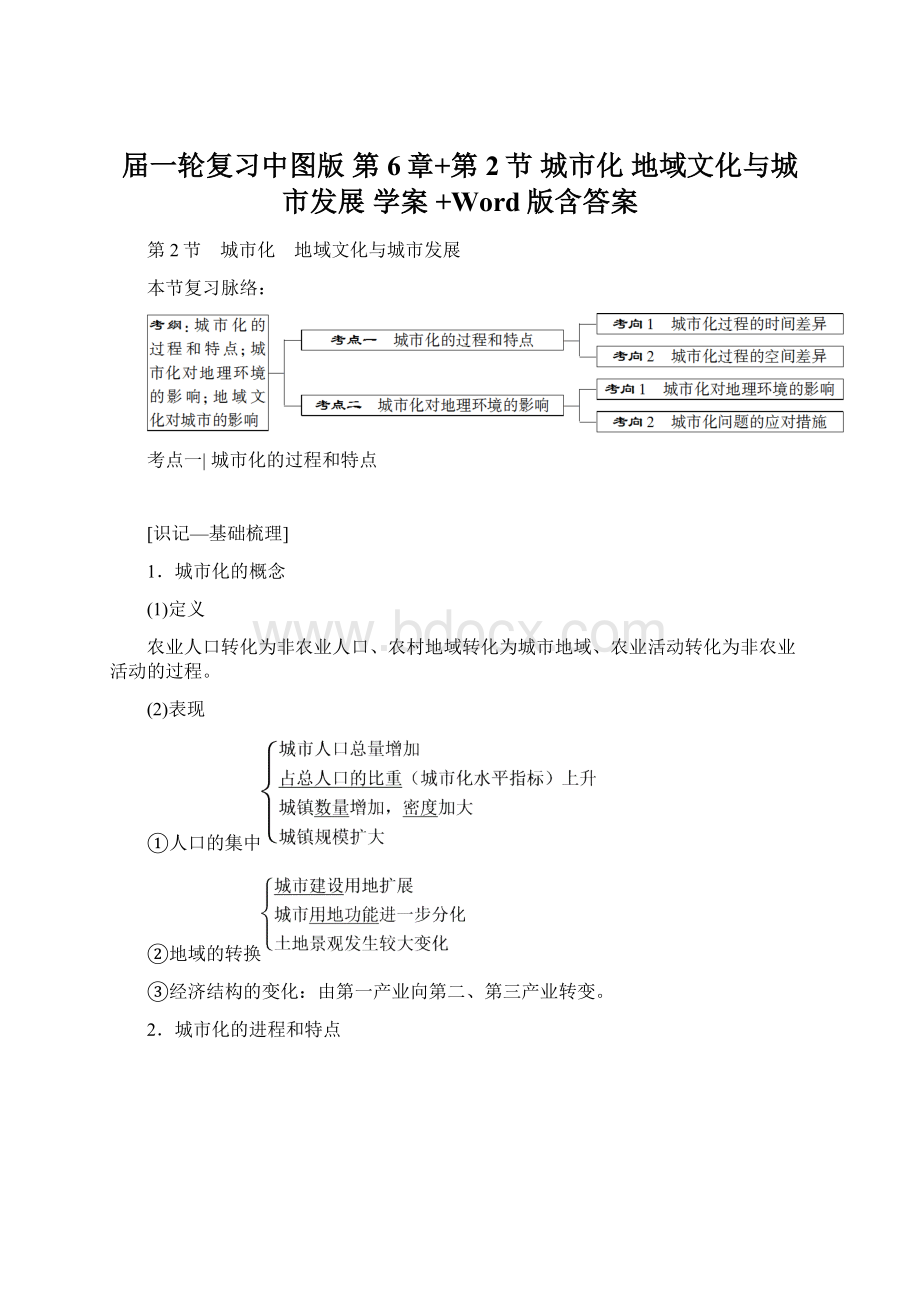

本节复习脉络:

考点一|城市化的过程和特点

[识记—基础梳理]

1.城市化的概念

(1)定义

农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程。

(2)表现

①人口的集中

②地域的转换

③经济结构的变化:

由第一产业向第二、第三产业转变。

2.城市化的进程和特点

(1)城市化进程加快。

(2)发达国家和发展中国家的城市化进程不同

①发达国家:

城市化伴随工业化进行,城市人口比重高。

②发展中国家:

城市化先于工业化,城市人口急剧膨胀。

(3)特大城市迅速发展:

超大城市主要分布在发展中国家。

(4)出现了巨大的城市带。

1.郊区城市化

2.逆城市化

[理解—要点突破]

1.城市化过程的时间差异

2.城市化进程的空间差异

社会经济发展水平的差异直接导致城市化的地区差异,因此城市化在发达国家与发展中国家表现出不同的进程。

具体差异见下表:

国家类型

比较项目

发达国家

发展中国家

起步时间

早晚

早(英国最早,从18世纪中叶开始)

晚(20世纪中叶以来)

原因

工业化早

国家独立较晚,工业化晚

目前速度

快慢

趋缓(甚至停滞)

快

原因

城市化已推进到相对成熟阶段

民族经济发展,人口增长迅速

城市人口比重

大小

大(70%以上)

小(不到40%)

原因

起步早,城市化水平高

起步晚,城市化水平低

城市化表现及原因

表现

逆城市化现象

城市发展不合理

原因

人们对环境质量的要求提高,郊区基础设施完善

城市经济畸形发展,人口增长快,农村劳动力过剩

3.郊区城市化、逆城市化、再城市化的区别

(1)郊区城市化:

指城市表现为人口、工业、商业等从城市中心向郊区迁移,中心区人口绝对数量下降的现象。

一般发生在城市发展的加速阶段,主要发生在发展中国家。

如图1所示:

(2)逆城市化:

指城市人口由市区迁往农村和小城镇的现象。

一般发生在城市发展的后期阶段,并且主要发生在发达国家。

如图2所示:

(3)再城市化:

发达国家针对大城市郊区化、逆城市化带来的问题,采取各种措施,防止大城市中心区继续萎缩,并实施了一系列城市复兴计划,使大城市出现再城市化的现象。

如图3所示:

[运用—考向通关]

考向1 城市化过程的时间差异

(2018·石家庄模拟)下图示意安徽省1990~2030年城市化水平统计及预测。

读图,完成1~2题。

1.安徽省城市化进程的表现有( )

A.2000~2010年已进入城市化后期成熟阶段

B.2020~2030年城市化速度最快

C.2010~2012年城市化速度减缓

D.1990~1995年城市化速度最慢

2.目前安徽省城市化进程的特点是( )

A.水平较低,发展较快 B.水平较高,发展快

C.水平低,发展慢D.水平高,发展慢

1.D 2.A [第1题,注意该图横坐标时间间隔并不均衡。

据图可知,2000~2010年为城市化中期加速增长阶段;2010~2012年和1990~1995年时间段长短不同,但城市化水平增长数值相近,故2010~2012年城市化仍在以较快速度增长,1990~1995年城市化速度更慢。

2010~2012年与2015~2017年的城市化水平年增长速度均高于2020~2030年,因此D项正确。

第2题,从图中看出,安徽省的城市化水平较低(50%以下),处于城市化中期加速增长阶段。

因此A项正确。

]

城市化阶段的判读技巧

(1)根据距市中心距离人口密度的变化判读。

如下图城市化进程为a—c—d—b。

(2)根据城市人口比重判断。

城市人口比重小于30%为初期阶段,30%~70%为加速阶段,大于70%为后期阶段。

城市人口比重总体大于70%,且出现下降现象,可以判断出现逆城市化现象。

(3)根据产业构成判断。

所处阶段

产业构成

初期阶段

以第一产业为主

中期阶段

以第二产业为主

后期阶段

以第三产业为主

考向2 城市化过程的空间差异

下图中的曲线示意中国、日本、意大利和法国四个国家的城镇化率变化情况,曲线上的圆点表示各国不同高铁线路开始运营的年份。

读图,回答3~4题。

3.图中第一条高铁开始运营时,四个国家中乡村人口比重最小的为( )

A.20%~30% B.30%~40%

C.40%~50%D.60%~70%

4.图中2000~2010年高铁新运营线路最多的国家在此期间( )

A.工业化程度提高B.人口增长率增大

C.逆城市化现象明显D.经济发展水平最高

【思维流程】

3.B 4.A [第3题,图中第一条高铁开始运营的时间大约是1965年,此时最上面的一条曲线代表的国家城镇化水平最高(60%~70%),乡村人口比重最小,为30%~40%。

第4题,由图可以看出,2000~2010年高铁新运营线路最多的国家为最下面的一条曲线代表的国家,其城镇化水平低,但是城镇化水平提高很快,说明其工业化程度提高。

]

考点二|城市化对地理环境的影响

[识记—基础梳理]

1.城市化对地理环境的影响

(1)有利影响

城市成为人类生产、生活、娱乐活动的中心。

(2)不利影响

城市化过程中会带来环境、交通、住宅、社会等方面的问题。

2.地域文化与城市发展

(1)地域文化含义

人类在特定的地域范围内,在自然环境的基础上,在长期的生产生活中创造的,是人类活动的产物。

(2)地域文化对城市的影响

①表现:

城市建筑、交通工具以及道路、饮食、服饰、居民心理、习俗等方面。

②实例分析——以城市建筑为例:

a.建筑布局:

美国大城市中心多是摩天大楼;欧洲高层建筑大多位于城市中心区外围。

b.建筑风格

1.城市热岛效应

2.城市内涝的成因

[理解—要点突破]

1.城市化对地理环境的影响

(1)城市化对自然环境的不利影响

(2)城市化对人文地理环境的影响

影响

成因

措施

资源短缺

耕地面积减少

城市数量增加,规模扩大,占用大量耕地

城市、公共建设节约用地,尽量少占耕地

水资源短缺

产业和人口的大量集中,用水量增大

节约用水,提高利用率,治理水污染

生态破坏

过量开采地下水,导致地面沉降、海水入侵、水质恶化

减少地下水开采;雨季回灌

环境污染

大气污染

家庭炉灶、工矿企业、交通工具等燃烧煤、石油、天然气排放大量烟尘、废气

合理布局大气污染较重的企业;实行集体供暖;建立绿化隔离带

水污染

工业废水、生活污水、城市地面径流

建立污水处理厂,实行污水达标排放

固体垃圾污染

建设规模扩大、工业生产发展、居民消费水平提高

实行分类回收、利用,采用填埋、燃烧、堆肥处理方法

噪声污染

交通运输、工业生产、建筑施工和社会活动

噪声大的工厂远离城区布局,建立绿化隔离带

社会问题

交通拥挤、居住条件差

城市人口急剧膨胀,汽车数量不断增加

控制城市人口增长;合理布局城市道路;公交优先;加快住房建设

就业困难、社会秩序混乱

乡村人口无序迁入,城市人口急剧增长

加快经济发展,增加就业岗位

2.城市化问题的解决措施

[运用—考向通关]

考向1 城市化对地理环境的影响

下图中四条折线示意中国、全世界、发展中国家和发达国家的城市化水平及其变化趋势。

读图,完成5~6题。

5.图中代表中国城市化进程的折线是( )

A.甲 B.乙

C.丙D.丁

6.2000年后,发达国家城市化水平提高带来的主要影响是( )

A.促进区域经济发展

B.工业产值的比重持续增大

C.城市环境趋于恶化

D.城市中心区人口不断增多

[解图流程]

[尝试解答] 5.D 6.A

下图表示某市2003~2013年土地利用面积变化情况。

完成7~8题。

7.据图推测,2003~2013年城市( )

A.退耕还林,林地面积持续增加

B.围湖造田,水域面积不断减少

C.水土流失,未利用地面积持续增加

D.城市扩张,耕地面积不断减少

8.该市建设用地的变化可能导致( )

A.地表径流下渗量增加

B.居民平均通勤距离缩短

C.城市“热岛”效应增强

D.生物多样性增加

7.D 8.C [第7题,由图可知,该市2003~2013年间,耕地面积不断减少,建设用地面积不断增大;林地面积先增加后减少,水域面积略有增加。

第8题,由图可知,城市建设用地面积增加,硬化地面会使地表径流下渗量减少,生物多样性减少;居民平均通勤距离可能会因建设用地增加而增加;城市建设用地增加,人口增多,生产生活释放的废热增多,最可能导致城市“热岛”效应增强。

]

考向2 城市化问题的应对措施

(2017·江苏高考)“绿色出行”新理念已为我国许多城市市民所接受。

下图为“1986~2015年某城市市民主要出行方式变化图”。

读图回答9~10题。

9.新理念对市民出行方式产生明显影响的年份开始于( )

A.2000年 B.2005年 C.2007年 D.2011年

`10.市民出行方式变化对该城市产生的主要影响是( )

A.优化城市空间结构 B.改善城市交通状况

C.改变城市服务功能D.扩大城市地域范围

9.D 10.B [第9题,“绿色出行”是指环保、无污染的交通方式。

图中三种出行方式中自行车属于绿色出行,其出行所占比例1986~2011年一直下降,2011年后开始上升,故2011年是新理念对市民出行方式产生明显影响的年份。

第10题,B对:

自行车出行所占比例上升,会减轻小汽车等增多造成的交通拥堵问题,改善城市的交通状况。

A、C、D错:

交通出行方式的改变与城市空间结构和城市服务功能的变化无关,更不会扩大城市的地域范围。

]