人教部编版语文第二学期七年级第二单元测评卷含参考答案Word文档下载推荐.docx

《人教部编版语文第二学期七年级第二单元测评卷含参考答案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版语文第二学期七年级第二单元测评卷含参考答案Word文档下载推荐.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

D.语文课堂其实就是微缩的社会言语交际场,学生在这里学习将来步入广阔社会所需要的言语交际本领与素养。

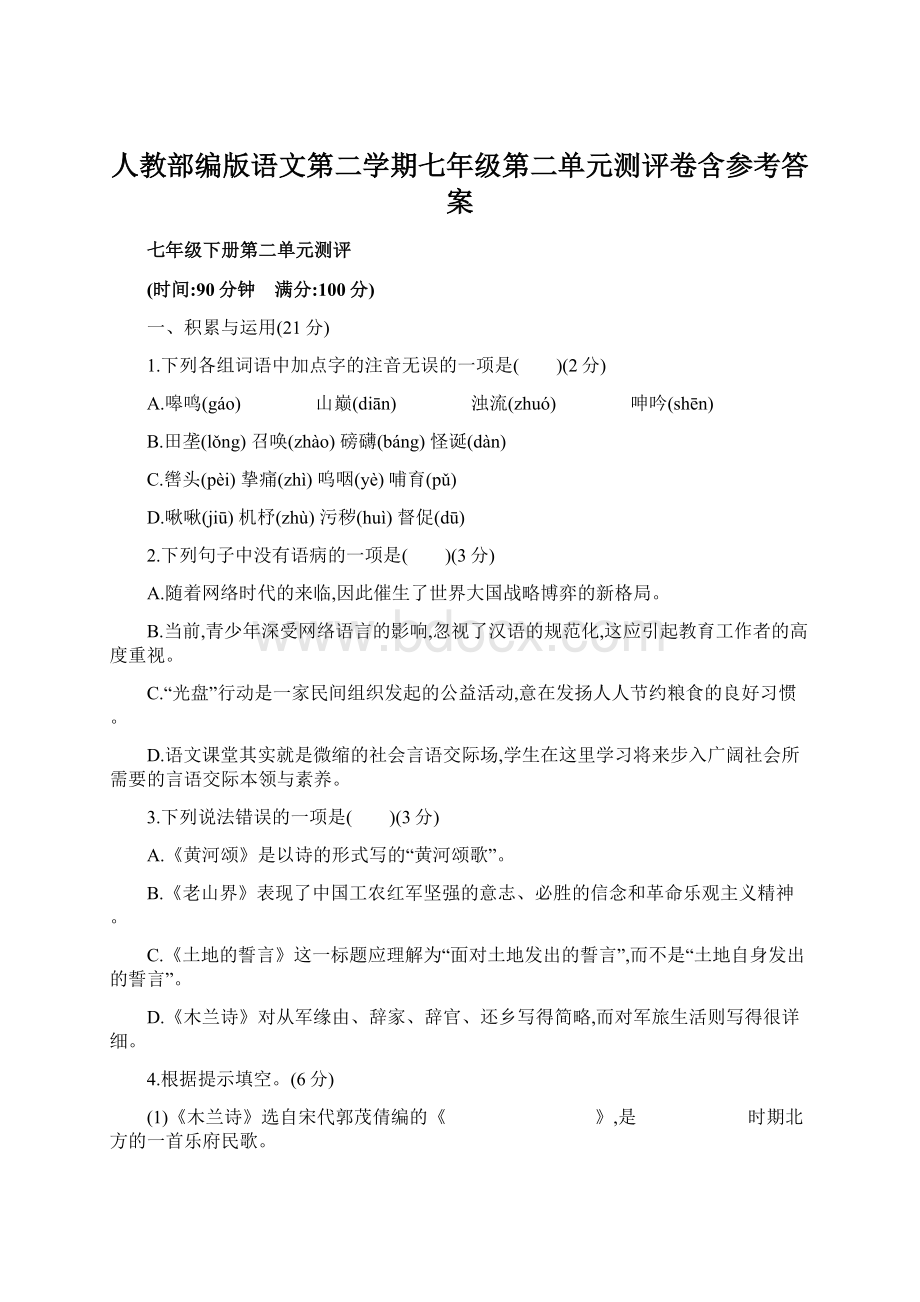

3.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.《黄河颂》是以诗的形式写的“黄河颂歌”。

B.《老山界》表现了中国工农红军坚强的意志、必胜的信念和革命乐观主义精神。

C.《土地的誓言》这一标题应理解为“面对土地发出的誓言”,而不是“土地自身发出的誓言”。

D.《木兰诗》对从军缘由、辞家、辞官、还乡写得简略,而对军旅生活则写得很详细。

4.根据提示填空。

(6分)

(1)《木兰诗》选自宋代郭茂倩编的《 》,是 时期北方的一首乐府民歌。

(2)《木兰诗》中,表现木兰不贪图荣华富贵的诗句是:

“ , , , 。

”

5.综合性学习。

(7分)

“礼”是中华传统文化的重要内容,知书达礼是学校的育人目标之一。

学校在打造“礼仪校园”的过程中,准备开展以“学礼·

明礼·

守礼”为主题的综合性学习活动。

(1)你所在班级的研究选题是《学生校园礼仪规范》,请你分条列举《学生校园礼仪规范》应该包含的具体内容,写出三条即可。

(3分)

(2)在以“做知书达礼的中学生”为主题的班会上,同学们正在热烈讨论遵守《学生校园礼仪规范》的意义。

如果让你发言,你将会说些什么呢?

请用简明、连贯、得体的语言写一写你要说的话吧。

(100~120字)(4分)

二、阅读理解(39分)

(一)阅读下面的文字,完成第6~10题。

(15分)

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。

在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。

当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。

风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风,往风的旋涡中心刮,越刮越毒。

我们的头发和衣服被刮乱了,我们像一个个棋子似的,在船的甲板上弹跳不止。

游船属于中型船,有马达,客舱可乘坐50人,顶上的一棚,为特殊加厚钢板,听说上头是一处小型观景台。

我们兴奋着爬上去,看黄河入海。

④滩涂之上,野生的芦苇随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着,怒放着,大风刮过,就像下大雪一样,好家伙,一下子就是15万公顷。

尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:

黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。

芦花的母性,这个时候也显现了出来:

它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

⑤船颠簸摇晃得厉害,站都站不稳,大风再那么一刮,谁都会担心自己一不小心被风刮跑了。

我牢牢抓住白色的铁栏杆,迎着大风呼吸,和旁边的朋友高声说着话,但谁也听不清谁在说些什么,只能借助眼神、手势以及肢体许多的夸张动作,努力想告诉对方什么,想听到对方的一些什么,哪怕是——哪怕一场徒劳。

我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀!

黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?

哪里有蓝呢?

⑥不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!

连大海都敢冲撞的黄河!

那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!

这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,中国人的秉性!

⑦船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。

不过,很多游客却盼望着好天气能突然出现,船老板回心转意,虽一个个满脸的遗憾,却不肯下到船舱里去。

想一想世上的事情,哪有那么多的奇迹发生呢?

等了半晌,终究没个什么结果。

渐渐地,人群开始稀了,不似刚才那般肩擦肩、脸碰脸了。

有人开始下去了,接下来是第二个、第三个……直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑧其中的一个朋友,穿西装,打领带,皮鞋贼亮。

他拎了一部专业相机凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,5秒钟,想从中寻找出一种遗憾的感觉来。

因为他们都来自当地,只我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?

不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑨其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!

他更不知道,正是因了黄河的这种野性,这种大气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑩这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听,从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。

这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?

为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?

答案只有一个:

“怒从黄河来!

”

(选自2014年4月21日《人民日报》,有删改)

6.通读全文,联系标题和结尾段,说说作者写了哪两方面的“怒”。

(2分)

7.阅读第⑤⑥⑧⑨段,简要说说作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么。

(4分)

8.按要求赏析下列句子。

(1)风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

(从修辞手法的角度)

(2)黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……(从词语锤炼的角度)

9.第③段画线句用了什么手法描写风?

有什么作用?

10.联系课文《黄河颂》,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。

附对应原文:

啊!

黄河!

/你一泻万丈,/浩浩荡荡,/向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。

/我们民族的伟大精神,/将要在你的哺育下/发扬滋长!

(二)阅读下面的文字,完成第11~14题。

集中营的课堂

程 刚

①纳粹德国攻占波兰,控制着华沙。

沙宁是刚来的老师,正给孩子们上课,几个纳粹兵来到学校,大声地对她说:

“沙宁,跟我们走一趟吧,你还要藏到什么时候?

”说完,他们便涌上来,将沙宁摁到了车上。

②孩子们都吓哭了,只有谢达快速跑回家,告诉爸爸赛夫,沙宁老师被抓走了。

赛夫听到这个消息,不禁一惊,焦急地在屋里来回走着……

③第二天早上,谢达悄悄地来到集中营门口,他不知从哪里找到了一枚手雷,然后大叫着冲向纳粹看守,他很快被制服,投进了集中营。

谢达很坚强,始终咬定手雷是捡来的,纳粹只好把他关起来。

看守每天鞭打他,让他干着与年龄不相称的活,可他似乎能承受一切,他只想知道,沙宁老师是否还在这里,是否还活着。

④这天早上,谢达被惊醒,几个纳粹将一个全身血肉模糊的女人扔了进来,谢达一看,这不是沙宁老师吗?

他突然一阵狂喜,和几位妇女一起把沙宁老师扶到板子上。

沙宁伤得太重,一直在昏迷。

纳粹没有从沙宁口中得到任何有价值的消息,还不想让她死,便给她医治。

沙宁醒后,第一眼便看见了谢达。

她有些激动,想问谢达怎么进来的,可她极度虚弱说不出话。

聪明的谢达急忙小声地对沙宁说:

“沙宁老师,我来上课。

”沙宁一怔……

⑤沙宁成了集中营里的老师。

纳粹严密监视着她的动向,希望能从沙宁的讲课中找到破绽。

另外,这十几个孩子让他们伤透了脑筋。

沙宁上课的时候,孩子们却很安静。

为了让他们安静些,纳粹还假装慈悲地给孩子们买了画笔。

沙宁对谢达非常好,除了给他上课,有时还教他画画……

⑥这一天,几名想逃跑的战俘又被他们抓回来折磨而死,然后再被吊起来,暴露在阳光下……一直以来,纳粹就是这样没有人性,凡是想逃跑的人,都会被处死并吊在营门外。

每每看到这种场景,谢达心中充满了仇恨。

⑦这一天早上,天还没亮,谢达偷偷地走出房间,悄悄爬向纳粹士兵的油库。

可就在他准备点燃火柴时,被纳粹哨兵发现,一颗罪恶的子弹穿透了他的胸膛,谢达当即倒下,然后被拖出门外吊起来示众。

第二天中午,赛夫打通了关节,把谢达抱回家。

他要给谢达穿上新衣服再埋葬,为此,他几度昏厥。

⑧四天后,盟军报纸大幅报道了赛夫送出情报,纳粹在波兰的毒气弹据点纷纷被摧毁的消息。

如果再晚几天,这些毒气弹就会被运往前线,将会有成千上万盟军士兵中毒而亡。

半个月后,沙宁被解救出来,她和赛夫都成了大英雄,一个催人泪下的故事也被披露出来。

⑨原来,沙宁掌握毒气弹据点的情报后,来到华沙想与赛夫接头,因泄密她被捕了。

焦急的赛夫本想自己进集中营和沙宁接头,可他是地下组织的负责人,不能离开,便想出了让谢达攻击哨兵而进入集中营与沙宁接头的办法。

沙宁的情报图一直记在脑海里,她便偷偷地教谢达画画,不久,谢达便能把地图完整地画出来。

该怎样把情报送出呢?

就在这时,谢达见到逃跑的人都会被处死吊在营门外,于是,他便想到了这个慷慨赴死的办法,悄悄地把地图画在了衣服里面……他知道,爸爸肯定会想办法把他抱回家,肯定会给他换套新衣服再埋葬,肯定会发现画在衣服里面的地图……

⑩谢达的生命消逝了,他用稚嫩的肩膀扛出的惊天壮举却深深地感染了我们,那个集中营的课堂里,上的是世界上最感人的一课。

(有改动)

11.根据小说的情节,以谢达为陈述对象,完成下面的表格。

地 点

情 节

主要事件

学校

开端

看见沙宁老师被捕

集中营门口

发展

(1)

集中营油库

高潮

(2)

12.文章多处运用了伏笔的手法,请举一例,并分析其作用。

13.联系上下文,品味下列句子中加点的词语,分析其表达效果。

(1)赛夫听到这个消息,不禁一惊,焦急地在屋里来回走着……

(2)聪明的谢达急忙小声地对沙宁说:

14.“集中营的课堂”有什么深刻含义?

文章以此为标题有什么作用?

请做简要分析。

(三)阅读下面的文字,完成第15~17题。

(9分)

东市买骏马, , ,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

15.请按原文在文中横线处填空。

16.下列对语句的品析有误的一项是( )(3分)

A.“东市买骏马……北市买长鞭”写出了木兰出征前紧张准备的情况。

B.“关山度若飞”:

像飞一样地越过一道道关塞山岭,展现了木兰的矫健英姿。

C.“朔气传金柝”:

北方的寒气传送着打更的声音,表现军旅生活的单调、无聊。

D.“寒光照铁衣”:

用寒光和铁衣展示边关将士的英武风采。

17.用现代汉语翻译下列句子。

(1)将军百战死,壮士十年归。

(2)策勋十二转,赏赐百千强。

三、写作(40分)

18.我们的祖国是一个历经磨难的国家。

从古至今,她经历了许多磨难,但是这些磨难没有摧毁她,反而成为她发展的动力。

多灾多难成就了祖国今天的辉煌!

请以《和祖国在一起》为题,写一篇600字左右的文章,抒发对祖国的热爱之情。

要求:

中心突出,写出真情实感;

格式要规范,书写要工整,标点符号要正确,卷面要整洁。

答案:

一、积累与运用

1.D 解析A项,“嗥”应读“há

o”;

B项,“磅”应读“pá

ng”;

C项,“哺”应读“bǔ”。

2.B 解析A项,主语残缺,因果关系不当,应删去“随着”“因此”;

C项,“发扬……良好习惯”搭配不当;

D项,“学习……素养”搭配不当。

3.D 解析对从军缘由、辞家、辞官、还乡写得详细,对军旅生活写得很简略。

4.

(1)乐府诗集 南北朝

(2)可汗问所欲 木兰不用尚书郎 愿驰千里足 送儿还故乡

5.

(1)提示:

可从课堂学习、课间休息、课外活动等方面拟写。

(2)提示:

可扣住遵守规范的意义作答,言之成理、语句通顺即可。

二、阅读理解

6.

(1)芦花之怒;

(2)黄河之怒。

7.“遗憾”是没能看到黄河入海的壮观景象,“收获”是看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

8.示例

(1)①运用比喻的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

②运用排比的修辞手法,增强语势,突出强调了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

(2)通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地展现了黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

9.正面描写(直接描写)和侧面描写(间接描写)相结合。

突出风之大,为下文写没能看到黄河入海的壮观景象做铺垫。

10.略(围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答,分析出其中一点即可)

11.

(1)手握一枚手雷,大叫着冲向敌人而被捕

(2)准备用火柴点燃油库而被纳粹射杀

12.示例

(1)例句:

“凡是想逃跑的人,都会被处死并吊在营门外”为“谢达当即倒下,然后被拖出门外吊起来示众”埋下伏笔。

作用:

①交代了谢达找到了巧妙传递情报的办法,使故事情节合情合理;

②表现了谢达慷慨赴死的献身精神。

(2)例句:

“除了给他上课,有时还教他画画……”为“谢达便能把地图完整地画出来”或“悄悄地把地图画在了衣服里面”埋下伏笔。

交代谢达能把地图完整地画出来的原委,表现了沙宁和谢达的机智。

13.

(1)描写了赛夫得知沙宁被捕后震惊的神态,表现了赛夫对情报员被捕后如何完成任务的担忧。

(2)描写了沙宁在集中营看见谢达后的出乎意料、发愣的神情,表明沙宁对谢达来集中营意图的疑惑不解(或沙宁对谢达说“我来上课”的心领神会)。

14.含义:

一是沙宁在集中营给孩子们上课;

二是以谢达为代表的波兰人民在集中营上的为反抗纳粹而慷慨赴死的感人的一课。

①故事围绕“集中营的课堂”展开,是文章的线索;

②“集中营”和“课堂”两个场所构成鲜明的对比,耐人寻味;

③以谢达、沙宁为代表的波兰人民将集中营变成了反纳粹的课堂,突出了热爱祖国、反抗侵略的主题。

15.西市买鞍鞯 南市买辔头

16.C 解析C项,“朔气传金柝”表现的是军旅生活的艰苦。

17.

(1)将军和战士们征战多年,身经百战,有的战死了,有的胜利归来了。

(2)天子给木兰记很大的功,赏赐很多的财物。

三、写作

18.略