贵阳市城市整体计划1Word下载.docx

《贵阳市城市整体计划1Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵阳市城市整体计划1Word下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

(4)人本规划理念。

大力推进“六有”民生行动计划,提高市民生活满意度;

全面协调空间规划与文化规划,培育和弘扬“知行合一、协力争先”城市精神。

(5)经济规划理念。

优化产业结构与布局,提高资源利用效率,促进城市投资创业机制的建立与完善。

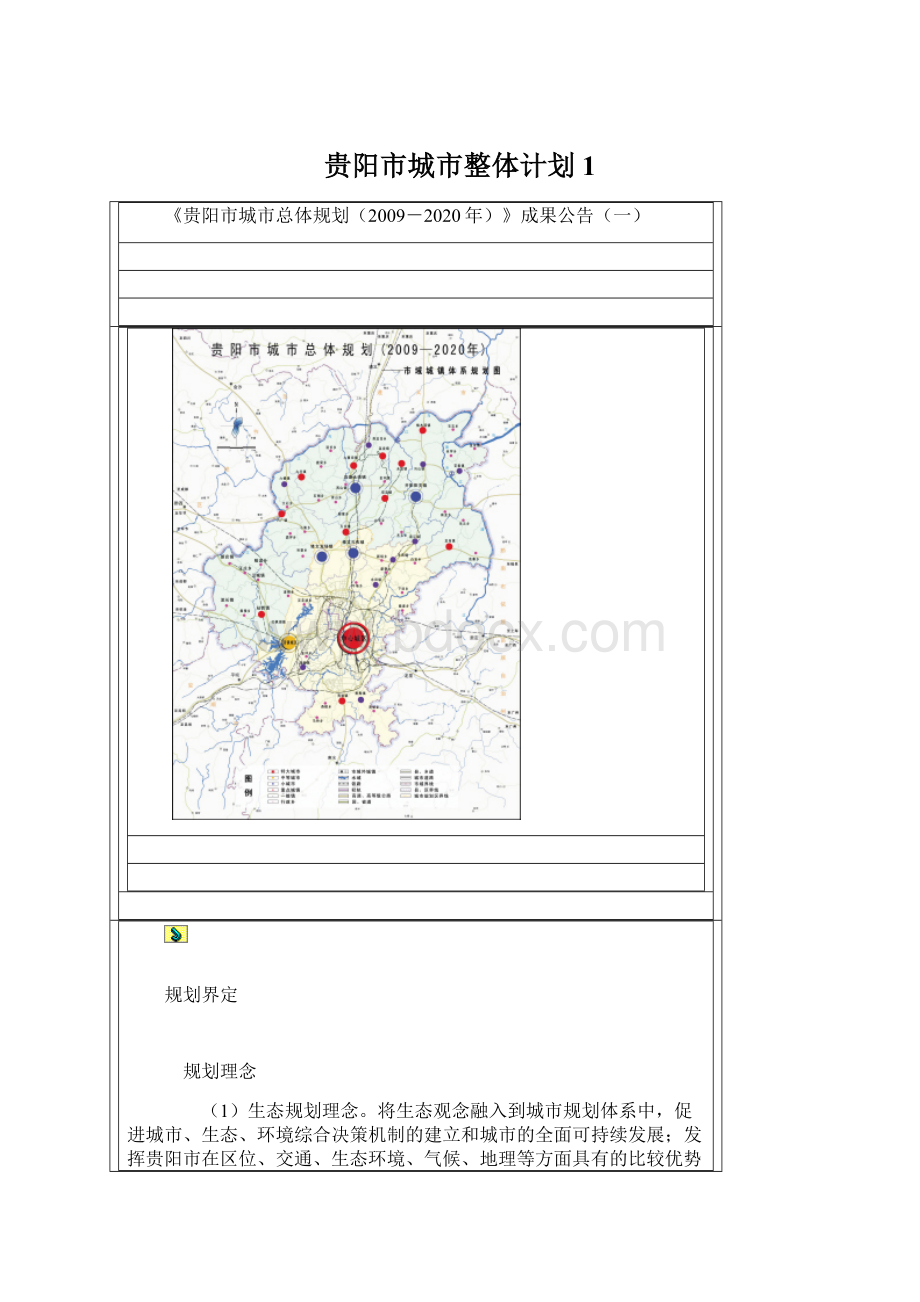

规划范围

市域范围:

即贵阳市行政区划范围,含南明区、云岩区、白云区、花溪区、乌当区、小河区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县;

总面积8034平方公里。

城市规划区范围:

东起南明区永乐乡,西至清镇市红枫湖镇,南起花溪区青岩镇,北至修文县龙场镇、扎佐镇;

含南明区、云岩区、白云区、花溪区、乌当区、小河区及清镇市青龙办事处、红枫湖镇、百花湖乡和修文县龙场镇、扎佐镇;

总面积3121平方公里。

中心城区范围:

东起小碧乡、永乐乡、东风镇,西至朱昌镇、金华镇、久安乡、石板镇,南起党武乡、孟关乡,北至麦架镇、沙文镇、都拉乡;

总面积1230平方公里。

规划期限

规划期限为2009年-2020年

近 期 2009年-2015年

远 期 2016年-2020年

远 景 2020年以后

城市性质与发展目标

城市定位

具有典型喀斯特生态环境和良好避暑自然条件,适宜居住、适宜旅游、适宜创业的生态文明城市。

城市性质

贵州省省会;

西南地区重要交通枢纽;

西部地区重要中心城市之一;

全国重要的生态休闲度假旅游城市。

城市职能

(1)全省的政治、经济、文化、科教、旅游服务中心。

(2)西南地区联系长三角、珠三角地区的重要交通枢纽和物流集散基地。

(3)全国重要的以铝、磷、煤为主的矿产资源循环利用加工基地,以高新技术、装备制造、现代中药及特色食品为主导的产业基地。

(4)全国重要的生态休闲度假旅游城市,具有国际影响力的避暑胜地及休闲旅游目的地。

城市发展总体目标

至2020年,把贵阳市基本建设成为生态环境良好、生态产业发达、文化特色鲜明、生态观念浓厚、市民和谐幸福、政府廉洁高效、宜居、宜游、宜业的生态文明城市,在全省率先实现历史性跨越,率先实现全面建设小康社会的目标。

(1)加强环城林带、“两湖一库”等重要生态敏感区域的保护,合理利用公园、河湖、山体等城市生态资源,开展城市综合环境治理,实施“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、居有所安”六有民生行动计划,建设宜居贵阳。

(2)发挥贵阳市在区位、交通、生态环境、气候、地理等方面具有的比较优势,依托城市生态特色和旅游资源,以打造“避暑之都”和“温泉之城”为目标,建设宜游贵阳。

(3)发挥比较优势,优化产业结构与布局,大力发展循环经济,做大做强生态产业,形成并完善多元化投资、鼓励创业、人才激励的机制,建设宜业贵阳。

城市规模

人口规模及城镇化水平

(1)至2020年,市域常住人口500万人,其中城镇人口400万人,城镇化水平达到80%,年均提高1个百分点左右。

(2)积极引导人口合理分布,大力推进城镇化进程,疏解老城区人口,引导人口向新区和小城镇转移。

至2020年,中心城区城镇人口约320万人,市域外围城镇人口约80万人。

城镇建设用地规模

至2020年,市域城镇建设用地规模约375平方公里,其中中心城区城镇建设用地规模约300平方公里,其他城镇建设用地规模约75平方公里。

中心城区人均建设用地控制在93平方米左右,中小城市人均建设用地控制在100平方米左右,重点镇及一般镇人均建设用地控制在120平方米以内。

市域城镇体系规划

区域协调发展目标

(1)依据《全国城镇体系规划(2006-2020年)》,依托“一带、七轴、多中心”的全国城镇空间结构,利用贵阳市处于上海至昆明发展轴线上重要支点城市的区位条件,积极稳妥的推进城镇化进程,实现社会经济又好又快发展。

(2)依托国家重要交通干线,积极参与区域经济合作,逐步形成以贵阳为平台,联系西南,辐射华东和华南的交通枢纽与集散中心,重点加强与珠三角经济区、成渝经济区、长株潭经济区及北部湾经济区的联系。

(3)依据《贵州省城镇体系规划(2001-2020年)》,充分发挥处于全省横向和纵向城镇发展轴线交汇点的区位条件和省会中心城市的优势条件,积极推进贵阳城镇密集区建设,带动全省经济社会实现全面跨越式发展。

(4)加强与周边地州市,特别是贵阳城市经济圈内城市的协调,以交通干线和重大基础设施为支撑,突破行政区划,推进水、矿产等资源的共同开发利用和生态环境的协同保护,实现省域协调发展。

城镇体系布局结构

(1)加快行政区划调整优化工作,对修文、开阳、息烽、清镇等具备条件的地区,积极推进撤县、市设区的进程,逐步完善市域城镇体系。

(2)以中心城区为核心,按照“中心放射型”的城镇体系空间布局结构,沿贵黄、贵遵、贵毕、贵开、贵惠、贵修、厦蓉、市域快速铁路等重要交通干线形成城镇主要发展走廊。

市域北部:

沿贵遵公路布局扎佐、久长、息烽城区、小寨坝、养龙司、温泉等城镇;

沿贵开公路布局水田、羊昌、南江、开阳城区、双流、冯三、永温、楠木渡等城镇;

沿贵毕、贵修公路布局修文城区、六广等城镇。

市域西部:

沿贵黄、厦蓉、筑黔公路布局清镇城区、红枫湖、站街、流长、卫城、新店等城镇。

市域南部:

沿贵惠公路布局青岩、黔陶等城镇。

市域产业发展与布局引导

第三产业发展与布局

(1)提升城市的金融、商贸、信息等综合服务功能。

老城区与金阳新区布局主要省、市级商业设施,建成西南重要的现代化区域商贸中心。

以省、市级商业中心为支撑,区级商业中心、社区商业中心和特色商业街区为骨干,建立与城市发展战略地位和经济发展水平相适应的现代城市商业空间格局和网点体系。

(2)加快和促进现代物流业发展。

充分发挥贵阳作为西南地区重要交通枢纽的区位和交通优势,把物流产业作为新兴支柱产业进行培育。

加快建设二戈寨、金阳、扎佐、清镇等四个物流园区和三桥、竹林、白云、息烽、开阳等若干物流中心。

(3)发挥贵阳市在区位、交通、生态环境、气候、地理等方面具有的比较优势,以打造“避暑之都”和“温泉之城”为目标,突出红色旅游、阳明文化、民族风情和喀斯特生态特色,大力发展休闲度假旅游、自然生态旅游、历史文化旅游、体育运动旅游和都市休闲旅游,着力打造休闲度假旅游城市。

第二产业发展与布局

按照“集中布局、集约用地、集聚产业”的要求,形成两个开发区、三个产业基地和若干工业园区的工业产业布局,纳入城市统一规划和管理。

(1)两个开发区:

贵阳国家高新技术产业开发区:

产业用地重点向沙文、麦架方向聚集和发展,白云省级经济开发区纳入贵阳国家高新技术产业开发区,统一规划、统一管理、统一实施。

贵阳国家经济技术开发区:

以小河国家经济技术开发区为基础,产业用地向南部孟关方向转移和延伸,打造小河-孟关工业走廊,优化功能布局,增强聚集能力。

(2)三个产业基地:

开阳国家级磷煤化工生态工业示范基地:

把金中、城关、双流、永温建成磷化工走廊、形成磷化工产业链和产品链,形成以开磷集团、开阳磷化工公司为龙头、一批民营企业为骨干的企业群落。

清镇煤化工、铝工业循环经济生态工业基地:

按照东区、西区进行工业布局,东区位于站街以东,做精做优;

西区位于站街以西,沿站街-卫城-王庄-流长-犁倭布局,做强做大。

将重点工业建设项目向西区布局,使污染企业逐步退出红枫湖、百花湖水源保护范围。

息烽循环经济磷煤化工示范基地:

依托资源和能源优势,走循环经济、集群化发展道路。

加快小寨坝磷化工城建设,建设成为全省药磷铝工业基地的重要组成部分,形成复合肥生产基地。

(3)若干工业园区:

促进扎佐钢铁医药工业园、龙洞堡特色食品工业园、乌当医药食品工业园、花溪科技工业园等工业园区建设,逐步形成若干各具特色的区域产业集群。

■规划解读

一、城市定位

(一)建设生态文明城市是对科学发展观的贯彻和落实

党的十七大提出“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。

循环经济形成较大规模,可再生能源比重显著上升。

主要污染物排放得到有效控制,生态环境质量明显改善。

生态文明观念在全社会牢固树立”。

2007年4月,在省的第十次党代会上,提出要坚持把改善环境作为立省之本,提高发展环境的竞争力。

加快构建适应实现历史性跨越需要的基础设施体系,逐步建设功能配套、景观良好、整洁文明、生活舒适的人居环境,始终保持山清水秀、人与自然和谐相处的生态环境,积极营造法治规范、程序透明、服务高效、诚信公平的投资环境。

(二)建设生态文明城市是世界城市发展的潮流

从城市发展潮流来看,以生态文明为指导、坚持可持续发展代表了当今城市规划与城市建设的先进潮流,目前全球有许多城市正在按照生态文明城市的目标进行规划和建设。

澳大利亚的阿德莱德在该市的“影子规划”中通过6幅规划图,代表了该市生态城市建设的阶段性目标。

美国克里夫兰市建立了专门的生态可持续研究机构,研究生态城市建设中生态化设计、城市的精明增长、历史文化遗产保护、物种多样性、水资源循环利用等问题。

苏州坚持以人为本,强化“环境优先、生态立市”的理念,全力建设生态园林城市,实施“蓝天工程”、“碧水工程”、“宁静工程”。

(三)建设生态文明城市是全市人民的共同愿望

从市民意愿来看,根据上海大学《贵阳市城市规划实施及民意调查研究》,市民对于贵阳建设生态文明城市,总体上支持、肯定和欢迎。

市民认为,贵阳市致力于建设生态环境是一件惠及老百姓的事。

多数市民认为,生态文明的理念不只是环境保护的问题,在生态文明的理念中,“生态”是指硬件,是外在的自然环境与条件,“文明”则是指软件,包括人的素质、城市的管理和相应的制度环境。

生态文明应该是人与自然、自然生态与社会生态的和谐发展,要实现和谐发展只看重自然环境因素是远远不够的,人的素质、软性的管理的提升也应是题中之义。

(四)建设生态文明城市是符合发挥比较优势的要求

贵阳市在区位、交通、生态环境、气候、地理条件、旅游资源等方面具有比较优势,这为贵阳市建设生态文明城市提供了良好的基础。

二、城市性质

(一)贵州省省会

1、是对贵阳市在我省地位、职能的表达,作为省会,贵阳市是贵州省的政治、经济、文化中心,应该在全省的发展中“做表率、走前列”。

2、省“十一五”规划中提出建设以贵阳市为中心的贵阳城市经济圈,以此带动全省经济社会的全面跨越式发展,未来贵阳市应当充分利用和进一步强化省会城市地位,努力打造成为整个城市经济圈的生产要素配置中心、产业扩散中心、技术创新中心、综合服务中心。

(二)西南地区重要的交通枢纽

1、历史上贵阳市就是中国西南交通枢纽。

1941年国民政府设立贵阳市,并明确“贵阳已成为后方重镇,扼川、滇、湘、桂交通枢纽”。

建国后,从1956年开始先后建成黔桂铁路、川黔铁路、贵昆铁路、湘黔铁路,均以贵阳为中心,密切联系周边省份和地区,西南交通枢纽地位十分突出。

2、根据国家铁路网规划,特别是随着贵广、成贵、渝黔、长昆快速铁路的规划建设,以及西南地区最大铁路枢纽贵阳南站编组站的扩能扩建,贵阳市将成为连接华中、华南地区与西南地区的重要节点,同时也是沟通东盟自由贸易区与泛珠三角经济区的重要节点,客货运的运载能力将得到有效加强,改变贵阳一直以来仅作为过境通道的状况,西南地区交通枢纽和物流中心的地位将进一步得到强化和提升。

3、根据国家高速公路网规划,贵阳市处于厦门至成都、贵阳至广州、上海至昆明、兰州至海口高速公路以及320国道、210国道、321国道等重大交通干线的核心位置,是西南“三省一市”南下出海的必经之地,具有承东启西、融合南北的战略地位。

4、贵阳市未来应当依托西南地区交通枢纽的地位,推动城市物流产业的快速发展,加强物流园区的建设,整合公路、城市道路、铁路、航空资源,增强物流业区域辐射能力,促进城市产业结构的调整与优化,建立现代物流。

(三)西部地区重要中心城市之一

1、按照国家“推进西部大开发、振兴东北老工业基地、促进中部崛起、鼓励东部率先发展”的总体发展战略,贵阳市属于西部大开发范畴,处于中东部与西部之间的过渡区域,同时处于成渝城市群、北部湾城市群、滇中城市群、长株潭城市群的结合部,具有承东启西、融合南北的战略区位。

2、在全国城镇体系规划中,全国范围内形成以“一带、七轴、多中心”为骨架,大中小城市协调发展,网络状、开放型的城镇空间结构,贵阳市位于上海-南昌-长沙-贵阳-昆明城镇发展轴上,定位为贵州省省域中心城市,是紧邻成渝城镇群的重要城市。

3、在区域经济合作组织中,贵阳市既是泛珠三角经济区与南贵昆经济区的重要组成部分,又是长江上游经济带、北部湾经济区、东盟自由贸易区的重要辐射区域。

4、贵阳在西部地区具有良好的战略地位和区位条件,已形成基本完善的交通体系和较大的经济、人口规模,具有较强的辐射能力,具备成为中心城市的基本要素,未来必将发展成为西部地区重要中心城市之一。

(四)全国重要的生态休闲度假旅游城市

1、生态环境条件:

贵阳市是世界上喀斯特地区植被保持较好的中心城市之一,自然生态环境十分优越。

近年来,贵阳市城市人居环境建设成效显著。

目前,已建成长70公里,以林场、公园、风景点为主体,总面积万亩的第一环城林带;

长304公里,总面积132万亩的第二环城林带建设进展迅速,建成区绿化覆盖率达到%。

“城在林中,林在城中”的面貌已经呈现,先后荣获“中国森林城市”、“全国绿化模范城市”、“全国园林绿化先进城市”、“国家园林城市”等称号。

南明河环境综合整治工程于2004年获得建设部颁发的“中国人居环境范例奖”,2005年被评为中国十佳宜居城市。

2、气候条件:

贵阳市具有优越的气候条件,气温温差较小,5月-10月平均气温为23.2℃,最热月份(7月)平均气温约22℃-24℃,夏季相对湿度在76%至79%左右,不湿不燥,年均风速2.2米每秒,短时最大风速20米每秒,凉风徐徐,令人非常舒适。

在2007年中国避暑旅游城市排行榜评选中,贵阳市成功入选2007中国十佳避暑旅游城市,并力压昆明、哈尔滨、承德等著名城市,连续三届荣获“中国避暑之都”美誉。

2007年8月,由中国气象局、中国气象学会专家组成的论证组运用大量扎实、科学的气象资源,从科学的角度对避暑之都贵阳给予充分认可,为贵阳市进一步利用气候避暑资源拓展旅游空间,确立新的城市经济增长点以及深度打造“中国避暑之都”城市名片提供了更为有力的科学依据。

3、地理条件:

贵阳市地处北纬26°

11′至27°

22′之间,属于低纬度地区,在此纬度上四季无明显区分,处在同一纬度区域上的开罗、新德里、夏威夷等都是世界上最适宜人居的城市。

贵阳位于云贵高原东斜坡地带,海拔在1000米左右,年平均气压8935毫帕。

生理卫生试验研究表明,人体在这个海拔高度对大气气压感觉最佳,非常适合人居。

贵阳市夏季紫外线指数等级在3级和3级以下,属弱紫外线辐射天气,户外活动无需特别防护,特别适宜避暑、休闲、旅游等活动。

贵阳无地震、台风、洪水、沙尘暴等重大自然灾害威胁,处于国家抗震设防6度设防区,不在南地震带上,历史上未发生过重大地震灾害。

贵阳是内陆城市,不沿海,无大江大河,远离沙漠化地区,没有台风、洪水、沙尘暴等自然灾害,属安全性较高的城市。

4、旅游资源条件:

贵阳市具有独特的气候条件、优美的自然风光、丰富的温泉资源、古朴的民族风情和悠久的历史文化等旅游资源,发展潜力巨大。

市域范围现有风景名胜区9个,其中国家重点风景名胜区1个(红枫湖风景名胜区),省级风景名胜区8个,2008年全市共接待国内旅游者万人次,与上年同比增长%;

接待海外旅游者万人次,与上年同比增长%;

旅游总收入亿元,与上年同比增长%。

贵阳市逐渐成为贵州省的旅游服务中心和全国的重要旅游目的地。

贵阳未来将整合宣传生态文化、旅游资源,着力打造“森林之城”、“温泉之城”、“民族风情之城”的形象,努力将旅游、文化产业发展成为全市支柱产业。

综合以上的分析研究:

(1)“贵州省省会;

西部地区中心城市之一;

全国重要的生态休闲度假旅游城市”从贵州省、西南地区、西部地区、全国四个不同层次阐述了贵阳市的主要城市特色和职能定位。

(2)新一版城市总体规划的城市性质描述,进一步体现了贵阳市开放性发展的趋势,突出了城市的交通、生态、旅游、气候等比较优势。

特别提示:

本报将于9月18日、9月25日、10月2日刊登《贵阳市城市总体规划(2009——2020年)》成果公告(二、三、四),敬请读者关注。