生态系统的物质循环教案.docx

《生态系统的物质循环教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生态系统的物质循环教案.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

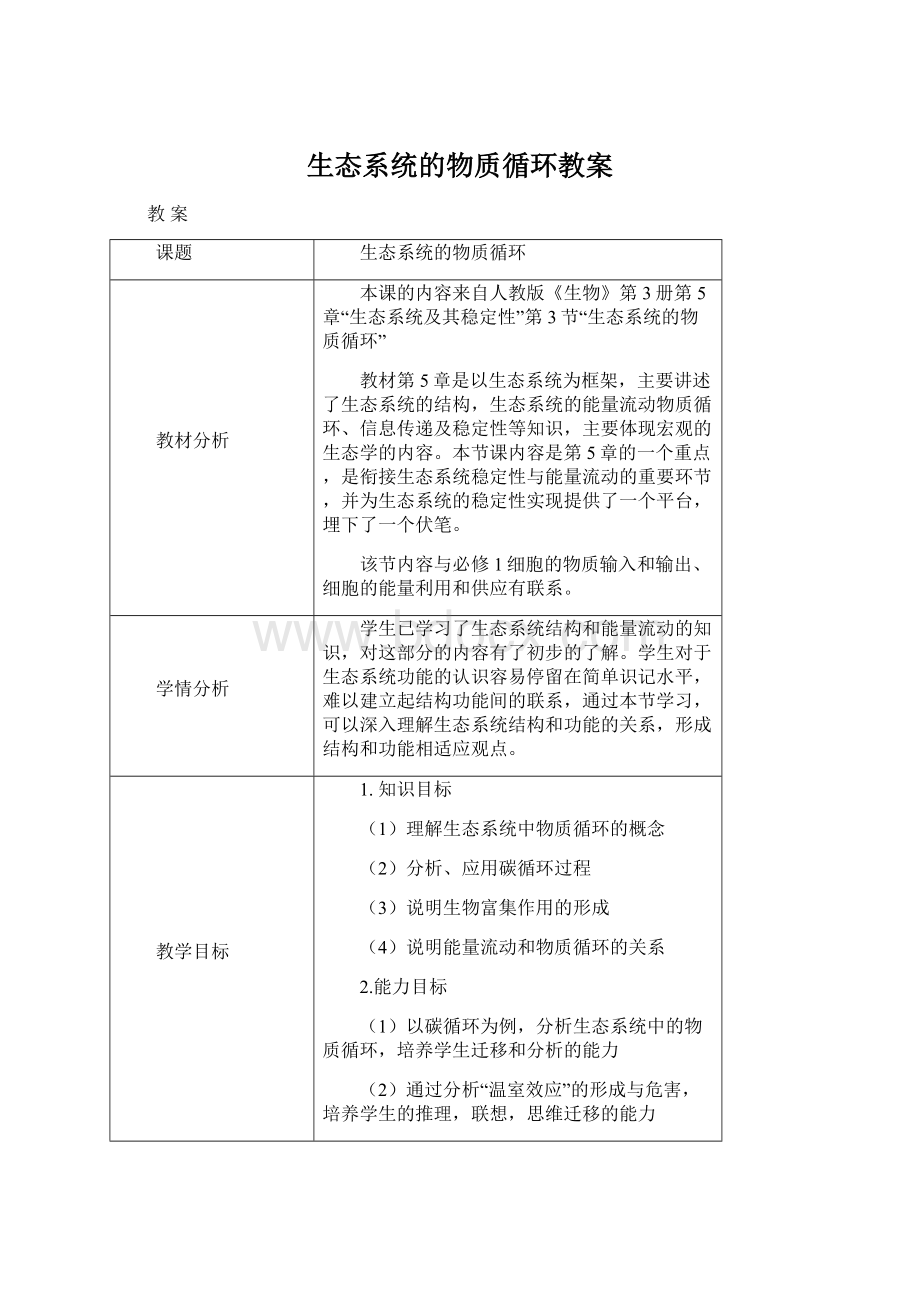

生态系统的物质循环教案

教案

课题

生态系统的物质循环

教材分析

本课的内容来自人教版《生物》第3册第5章“生态系统及其稳定性”第3节“生态系统的物质循环”

教材第5章是以生态系统为框架,主要讲述了生态系统的结构,生态系统的能量流动物质循环、信息传递及稳定性等知识,主要体现宏观的生态学的内容。

本节课内容是第5章的一个重点,是衔接生态系统稳定性与能量流动的重要环节,并为生态系统的稳定性实现提供了一个平台,埋下了一个伏笔。

该节内容与必修1细胞的物质输入和输出、细胞的能量利用和供应有联系。

学情分析

学生已学习了生态系统结构和能量流动的知识,对这部分的内容有了初步的了解。

学生对于生态系统功能的认识容易停留在简单识记水平,难以建立起结构功能间的联系,通过本节学习,可以深入理解生态系统结构和功能的关系,形成结构和功能相适应观点。

教学目标

1.知识目标

(1)理解生态系统中物质循环的概念

(2)分析、应用碳循环过程

(3)说明生物富集作用的形成

(4)说明能量流动和物质循环的关系

2.能力目标

(1)以碳循环为例,分析生态系统中的物质循环,培养学生迁移和分析的能力

(2)通过分析“温室效应”的形成与危害,培养学生的推理,联想,思维迁移的能力

(3)利用“能量流动和物质循环的关系”教学过程,培养学生比较,归纳以及对自己所持观点的总结表达能力

(4)通过探究土壤微生物的分解作用,培养学生设计、分析实验的能力

3.情感、态度、价值观

(1)通过学习人类对碳循环的影响,培养学生环境保护意识

(2)积累生态学知识,形成科学的世界观

教学重点

分析生态系统中的碳循环

教学难点

说明能量流动和物质循环的关系

教学资源

图片

教学过程

教学阶段

教师活动

学生活动

设计意图

时间

引入

随着“低碳”话语的出现,现在“低碳社会”、“低碳城市”、“低碳超市”、“低碳校园”、“低碳交通”、“低碳环保”“低碳网络”、“低碳社区”——各行各业蜂拥而上统统冠以“低碳”二字,使“低碳”成为一种时尚。

问题:

你对“低碳”了解多少?

那么我们为什么要“低碳生活”呢?

思考、回答

从时尚话题入手,引发学生兴趣

2

生态系统的物质循环

碳循环

为应对生态环境危机,概念和理念层面的东西如“可持续发展”、“绿色经济”等等层出不穷,可为什么最后是低碳叫得最响,超过一度满天飞的“可持续发展”呢?

因为在这其中最主要的是碳元素。

碳是地球上储量最丰富的元素之一,它分布广泛;

同时,碳又是构成生命体的基本元素;

碳是有机化合物的“骨架”,没有碳就没有生命。

问题:

请同学们回忆之前学过的知识,然后说出碳元素在生态系统中都参与哪些活动?

图片:

碳循环

从这幅图我们可以看出,无机环境中的碳元素,可以通过绿色植物的光合作用进入到生物系统中,同时在生物的呼吸作用、分解者的分解作用中碳元素又被释放到了无机环境中。

那么,这种碳元素在生物群落和无机环境之间不断循环的过程,我们称之为碳循环。

板书:

碳循环

那么,对照这幅图,我们来思考一下问题:

1、C在无机环境中的存在形式?

CO2、碳酸盐

2、碳在生物体内的存在形式?

含碳有机物

3、碳在生物体间的传递渠道?

食物链(网)

4、碳进入生物群落的途径?

①绿色植物的光合作用

②化能合成作用

5、碳进入大气的途径?

①生物的呼吸作用

②分解者的分解作用

6、碳在无机环境和生物群落间的循环形式?

CO2

这一些是,碳循环的主要特点

板书:

循环流动,反复利用

我们现在明白为什么要提倡低碳,2003年英国政府在《我们的能源未来——创造低碳经济》的能源白皮书中首次提出了“低碳”这一概念,便迅速得到各国相应,今天,“地球一小时”等活动更是为我们所熟知,那么为什么低碳能够这么迅速的成为全球性的共识呢?

请你从生态系统的角度来思考

大气中的CO2能够随着大气环流在全球范围内流动,因此,碳循环具有全球性

板书:

全球性

这个生态系统指的其实是地球上最大的生态系统——生物圈。

现在让我们利用“碳循环”的知识来分析一下“温室效应”。

你对“温室效应”的成因和危害有什么样的了解?

在自然生态系统中,植物通过光合作用从大气中摄取C的速率,与通过生物的呼吸作用和分解作用而把C释放到大气中的速率大致相同。

但是,现代社会中并不仅仅是这些,C进入到无机环境的途径除了呼吸作用和分解作用,还有人类大量燃烧煤、石油等化学燃料,导致了碳元素短时间内的释放,打破了生物圈中的碳平衡,二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能。

它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来。

从而形成了“温室效应”。

问题:

大力植树造林,是否会对温室效应起到缓解作用?

大力植树造林后,这些植物能大量吸收已有的二氧化碳,因而能起一定的缓解作用。

但更应该控制源头──温室气体的排放。

思考

观察、思考、回答

观察

思考、回答

思考、回答

观察

思考、回答

由学生已有知识引出新的知识

培养学生的分析能力,加深学生对碳循环的理解

联系实际,引出物质循环的全球性特点

利用所学知识解决实际问题

2

2

2

6

2

4

物质循环

实际上,组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都不断进行着从无机环境到生物群落,又从生物群落到无机环境的循环过程,这就是生态系统的物质循环。

我们刚才讲过,碳循环具有全球性的特点。

那么,物质循环中所说的生态系统,指的也是生物圈。

他也具有全球性的特点,因此又叫生物地球化学循环。

2

物质循环与能量流动的比较

物质循环和我们之前讲过的“生物的能量流动”都是通过食物链(网)进行的,那么他们有什么关系呢?

能量流动和物质循环式同时进行的,两者均始于生产者通过光合作用合成有机物固定太阳能,然后沿着共同的渠道——食物链(网)一起运行,彼此相互依存,不可分割。

因为能量的固定、储存、转移和释放,都离不开物质的合成和分解等过程。

物质作为能量的载体,是能量以含碳有机物中化学能的形式沿着食物链(网)流动;能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返。

生态系统的各组成成分:

非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者,正是通过能量流动和物质循环,才能紧密的联系在一起,从而相互作用、相互影响,形成一个思维一体的统一整体——生态系统。

能量流动

物质循环

形式

主要以有机物形式

以无机物形式循环

特点

单向流动、

逐级递减

反复利用、

循环流动

范围

生态系统的各级营养级

全球生物圈

联系

①能量的固定、转移、释放离不开物质的合成与分解

②物质是能量沿食物链(网)流动的载体

③能量是物质在生态系统中循环往复的动力

能量流动和物质循环之间互为因果、相辅相承,具有不可分割的关系。

讨论、思考

培养学生比较和归纳的能力

4

4

生物的富集作用

来看一个资料:

美国研究人员表示,在全球大部分国家禁用杀虫剂DDT数十年后,南极阿德利企鹅体内仍检测出这种有毒物质,且含量多年来始终不降。

他们认为,这是因为DDT被“储存”在冰川中,持续影响南极生态环境。

在农田中大量使用DDT有机农药为什么会殃及南极的企鹅?

1、全球性

2、生物的富集作用

板书:

生物的富集作用

指环境中的一些污染物(如重金属、化学农药)通过食物链在生物体内大量聚集的过程。

事例:

在物质循环过程中,有的物质

(如DDT)不易分解,因此通过食物链

传递,在生物体内集聚,不易排出。

由于生物的富集作用是沿着食物链进行富集的,同时,污染物化学性质稳定而不宜分解、在生物体内积累而不宜排出,所以,生物营养级越高,物质富集量越大。

分析资料

思考、回答

培养学生利用所学只是解决问题的能力,同时提高学生的环保意识

4

小结

一、生态系统的物质循环

特点:

1、反复利用、循环流动

2、全球性

二、碳循环

碳在无机环境与生物群落间是以CO2的形式进行循环的。

大气中的CO2进入生物群落,主要依赖于绿色植物的光合作用,使CO2中的“C”变成为有机物中的“C”,再通过食物链进入动物和其他生物体中,因此从“C”的循环可见绿色植物是生态系统的基石。

除此之外,还有化能合成作用的微生物也能把CO2合成为有机物。

三、物质循环与能量流动的关系

小结

小结

5

探究:

土壤微生物的分解作用

阅读教材P102参考案例2

1、仔细阅读实验步骤,同时完成练习12题实验操作表

实验步骤

烧杯A

烧杯B

一

二

2、结果分析

(1)实验中实验组和对照组分别是______、_______,单一变量是__________________

(2)A1、B1两试管加碘液的目的是_____________________________________,A2、B2加斐林试剂是想验证_______________的存在,原理是________________________。

3、预测实验结果

思考,完成练习

培养学生分析实验的能力

7

板书设计

生态系统的物质循环

一、碳循环

1、循环流动、反复利用

2、全球性

二、能量的流动和物质循环的关系

三、生物的富集作用

教学反思

本节课是第5章《生态系统及其稳定性》的第3节,主要向学生介绍生态系统中物质循环的过程。

在刚开始思考如何上好这节课的时候,我就想到了与时下比较流行的“低碳”联系在一起。

因为“低碳”的出发点就是这一章中的重点“碳循环”,同时“低碳”是这段时间比较流行、时尚的一个概念,学生对这个概念也会很感兴趣,从而便于引发学生的学习兴趣。

所以在我一开始的教学设计中,除了以“低碳”引入“碳循环”的概念外,我还设置了引导学生思考为什么要“低碳”、“碳足迹”的计算等环节,以期增强这节课的趣味性。

但是当我完成了这节课的教学设计后,再回过头来思考这段设计,就觉得有些跑题了。

“低碳”的概念作为一个课堂引入,不应该成为这节课的主要话题,否则就会使这节课真正的重点被淡化。

因此,我修改了这一部分的设计,只使用“低碳”这个概念引入,不做任何展开,迅速过渡到“碳循环”这个重点概念中,使学生的兴奋点落在重点知识的学习上。

而通过课堂的实际检测,这种设计方法是合理的。

在之前的设计中,我受董雪老师的启发,曾经想过应用教材90页“生态系统的结构模式图”来让学生回忆生态系统中的呼吸作用、光合作用、分解作用。

但是我忽略了董老师这么讲的时候是在进行新课的讲授,以这个图引导学生进行分析。

而我所要达到的目的是复习回忆,如果再用这个图,反而会使学生的思路被局限下来,到不如让学生不看图直接思考回忆。

因此,在董老师的建议下,我把这部分也做了修改。

在二班和三班的不同教学过程中,也可以看出董老师的建议是很正确的。

教材中图5-11碳循环模式图中对于“微生物的分解作用”这个概念一直有所争议,早在1996年黄福贞老师就在《山西教育》中提出了自己的看法。

他认为,分解者的分解作用应包括两步:

一步是分解者的胞外分解,第二步是分解者的胞内分解。

然而只有第二步才能产生CO2。

而鉴于作为分解者只是微生物中的营腐生生活的菌类,并不包括自养和寄生的微生物,所以建议将“微生物的分解作用”改为“分解者的呼吸作用”,这样更准确。

在具体的教学过程中,学生也有这方面的困惑,但是不适宜占用过多的时间给学生解释,只需要点出来,使学生知道有这个事情就可以了。

THANKS!

!

!