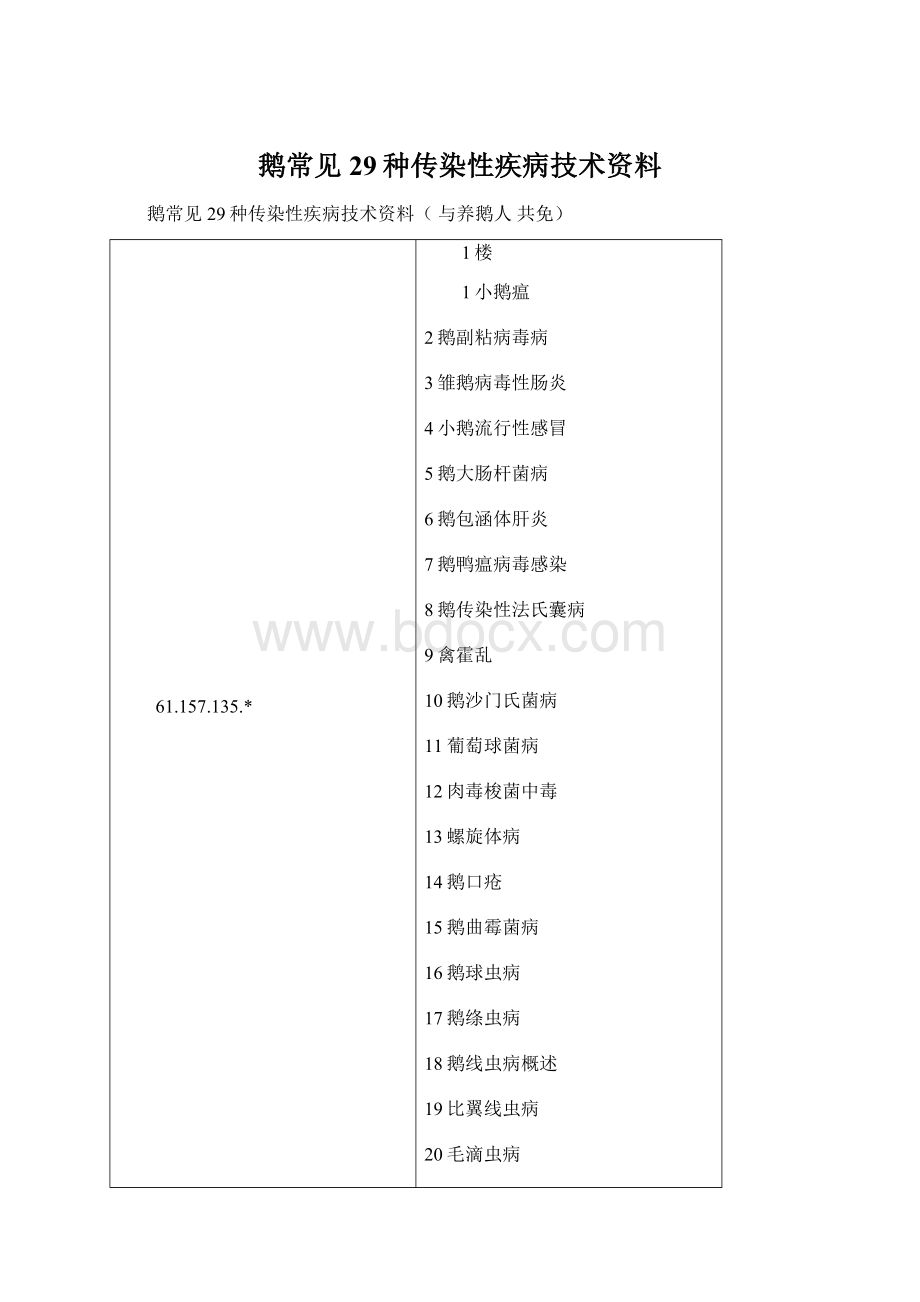

鹅常见29种传染性疾病技术资料Word文件下载.docx

《鹅常见29种传染性疾病技术资料Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鹅常见29种传染性疾病技术资料Word文件下载.docx(30页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

13螺旋体病

14鹅口疮

15鹅曲霉菌病

16鹅球虫病

17鹅绦虫病

18鹅线虫病概述

19比翼线虫病

20毛滴虫病

21鹅羽虱

22维生素A缺乏症

23维生素B1缺乏症

24维生素D缺乏症

25鹅有机磷农药中毒

26鹅黄曲霉毒素中毒

27鹅硬嗉病

28中暑

29脚趾脓肿

2006/05/27

00:

07am IP:

已设置保密

[本文共505字节]

沧海一声笑

-*

未注册

*-

等级:

未知

信息:

威望:

未知 积分:

现金:

存款:

贷款:

来自:

发帖:

0

篇

精华:

在线:

时

分

秒

注册:

造访:

未知

复制 引用 回复 只看我

[第

2

楼]

小鹅瘟

小鹅瘟是雏鹅的一种急性病毒性传染病,病原体是一种细小病毒。

该病主要侵害3—20日龄雏鹅,传染迅速,死亡率高。

其特征性病变为严重的渗出性肠炎,肠粘膜脱落坏死,形成香肠样栓子,堵塞肠管。

一、病原

病原为细小病毒科、细小病毒属、鹅细小病毒。

该病毒对外环境的抵抗力较强,56℃能耐受3小时,PH3时仍稳定。

对一些消毒药有较强抵抗力。

二、流行病学

本病主要感染鹅,其它禽类除番鸭外,均不易感。

在自然情况下,主要发生在3—20日龄的雏鹅,20日龄以上鹅发病率较低,成年鹅感染后不发病,但可成为带毒者,将病毒通过种蛋传给下一代。

患鹅日龄越小,死亡率越高,10日龄内死亡率可达100%,15日龄以上发病较为缓和,部分可自行康复。

但据近年报道,发病日龄已延至30—60日龄,甚至有73日龄的报道。

本病的传播途径主要是消化道,病鹅和带毒鹅是主要传染源。

被病毒污染的饲料、饮水、垫草、工具等都是本病的传播途径。

也可通过种蛋进行垂直传播。

本病流行有周期性,大流行后1—2年内不发病。

三、症状与病变

本病潜伏期3—5天,一周龄内雏鹅多不显任何症状而突然死亡,呈最急性型变化,表现精神沉郁、厌食、鼻流粘液,病鹅摇头,口角有液体甩出,食道膨大部中多有液体和气体,严重腹泻,排黄白色或绿色水样混有气泡的稀粪。

死前常出颈部扭转、全身抽搐或瘫痪等神经症状。

病程通常为12—48小时。

两周龄以上雏鹅多呈亚急性型,表现为精神不振,嗜睡呆立,拉稀、厌食。

日渐消瘦,病程3—7天,少数病鹅可自然痊愈,但生长受阻。

最急性型病例病变不明显,除小肠粘膜充血或出血,胆囊肿大外,其它脏器无变化;

10日龄以上且病程在2天以上的病雏鹅,肠道尤其是靠近卵黄柄和回盲部的肠段呈现典型的卡他性、纤维素性、坏死性肠炎的变化,体积比正常肠段增大2—3倍,质地坚实,似香肠样,肠内为坏死的肠粘膜、渗出的纤维素等凝固形成的栓子,栓子切面中心是深褐色的干燥肠内容物,外层包裹着由坏死的肠粘膜和纤维素性渗出物凝固形成的厚层的灰白色伪膜。

凝固栓子不与肠壁粘连,均易从肠道中取出。

这是小鹅瘟特征性病变,但有些病例缺少这种典型变化,而是肠腔中充满粘稠的内容物,粘膜充血发红,呈卡他性炎症变化。

其余的病变还有:

肝脏肿大,呈深紫色或黄红色,胆囊明显膨大,充满暗绿色胆汁等。

四、诊断

根据一般20日龄以内雏鹅发病其它家禽不发病的流行特点,呈现严重下痢有鼻液增多或从口角甩出的症状,肠道出现特征性的凝固栓子的特征性病变,可以作出初步诊断。

需注意有的病例无凝固栓子形成,应多解剖几只病鹅。

本病临床症状和病理变化与雏鹅病毒性肠炎十分相似,不易鉴别,临床上可根据是否用过小鹅瘟疫苗或血清进行判断和区分;

本病与鹅副粘病毒症状有相似之处(都腹泻、都是小鹅发生),但典型的病理变化不同,可以鉴别;

必要时进行病毒的分离鉴定或进行血清学检验。

赞

∙2007-7-2219:

46

∙回复

2楼

五、防制

1、不从疫区购买鹅苗和种蛋,尽量自繁自养。

2、严格消毒制度,尤其对育雏和孵化用具的消毒。

3、免疫接种:

可于种鹅开产前15—30天用小鹅瘟鸭胚弱毒疫苗免疫,雏鹅可获坚强保护。

或者于雏鹅卵3日龄内每只注射0.5毫升高免血清或卵黄抗体,一周后再用雏鹅专用小鹅瘟疫苗免疫一次。

此主题相关图片如下:

按此查看图片详细信息正在读取此图片的详细信息,请稍候

...

死前抽搐状(原图:

范国雄)

出血性卡他性肠炎,肠内有纤维素和脱落的粘膜,形成栓子(原图:

09am IP:

[本文共3033字节]

3

鹅副粘病毒病

本病是1997年以来在我国新发生的一种雏鹅传染病,以精神沉郁、萎顿无力、蹲地、腹泻、体重减轻、仰头、软颈或扭颈为症状特征,主要感染60日龄以下雏鹅,尤以15日龄以下雏鹅的发病率和致死率最高。

病原体为禽Ⅰ型副粘病毒,该病毒与鸡新城疫病毒有部分交叉免疫原性,用鸡新城疫弱毒疫苗Ⅰ系、Ⅳ系免疫可取得一定的预防效果,但不如鹅副粘病毒油乳剂苗保护效果好。

病毒的抵抗力不强,一般消毒药都能将其杀死。

二、流行病学特点

各种年龄的鹅都有易感性,但主要发生在15—60日龄的雏鹅,15日龄以下雏鹅感染后,发病率和致死率在90%以上,10日龄以下鹅则发病率和致死率都达100%。

随日龄的增长,发病率和死亡率下降。

本病潜伏期2—6天,日龄小的潜伏期短,大的潜伏期长。

症状为精神沉郁、萎顿、无力、常蹲地、体重减轻、少食或不食,后期出现扭颈、转圈、仰头等神经症状,尤其在饮水后更明显,10日龄左右雏鹅常有甩头、咳嗽、呼吸道症状,腹泻,排白色、绿色、黄色、暗红色或墨绿色稀便或水样便。

病程一般2—5天,耐过者6—7天开始好转,9—10天康复。

特征性的病变有:

食道粘膜主要是下端有散在芝麻粒大小的灰白色或淡黄色易剥离的结痂,剥离后可见坏死斑点或溃疡;

肠道粘膜有淡黄色或灰白色芝麻粒至蚕豆粒大纤维素性坏死性结痂,剥离后呈出血性溃疡面;

脾肿大有芝麻粒至绿豆粒大灰白色坏死灶;

胰腺肿大,有灰白色坏死灶。

这些坏死性病变具有诊断意义。

其余病变还有:

心肌变性;

肝肿大瘀血,质地较硬;

部分鹅腺胃及肌胃充血、出血;

盲肠扁桃体肿大出血;

脑充血、瘀血。

根据典型的病理变化结合症状和流行病学情况,可以作出初步诊断。

但本病的初期症状与病变易与小鹅瘟混淆,此时应进行病毒的分离鉴定,以便确诊。

除做好疫病的一般防范措施外,本病主要的防制措施是预防接种。

目前已有鹅副粘病毒油乳剂灭活苗,可于每只雏鹅肌肉注射0.3毫升,注苗后6天,一般患病鹅即停止死亡。

[本文共1840字节]

4

雏鹅病毒性肠炎

本病是发生于30日龄内雏鹅的一种病毒性急性传染病,以发病急、死亡率高及小肠的出血性、纤维素性、坏死性肠炎为特征,是雏鹅的重大疫病之一。

3楼

病原为腺病毒属的肠炎病毒。

病毒对外界环境抵抗力较强,60℃1小时仍有致病力,80℃5分钟可以灭活。

该病发生于3—30日龄的雏鹅,最早3日龄开始发病,10—18日龄达到死亡高峰,30日龄以后基本不发生死亡,死亡率25—75%,甚至100%。

10日龄以后死亡的病例60—80%出现小肠的香肠样凝固性栓子。

据四川省调查,成鹅鹅病毒性肠炎血清阳性率为30.44%—36.84%,说明此病传播相当广泛。

本病潜伏期3—5天,人工接种潜伏期2—3天或达5天。

自然感染病例可分为最急性、急性和慢性三种类型。

最急性型:

病例多发生在3—7日龄雏鹅,常无前期症状,发病后即极度衰竭,昏睡而死或倒地两腿乱划,迅速死亡,病程几小时至1天。

急性型:

病例多发生在8—15日龄,表现精神沉郁,食欲减少,行动迟缓,嗜睡,腹泻,排出淡黄绿色、灰白色稀便,常混有气泡,恶臭,呼吸困难,鼻孔流出少量浆液性分泌物,喙端及边缘色泽变暗,死前两腿麻痹不能站立,以喙触地,昏睡而死,或抽搐而死,病程3—5天。

慢性型:

病例多发生在15日龄以后的雏鹅,临床症状主要表现为精神萎靡、消瘦、间歇性腹泻,最后因营养不良衰竭而死。

部分病例能够幸存,但生长发育不良。

特征性的病变在肠道,即小肠的纤维素性、坏死性凝固栓子,以及卡他性、出血性、纤维素性、坏死性肠炎。

凝固栓子出现在感染第14天以后死亡的病例(慢性型);

而染后第4天死亡的雏鹅只有各小肠段的严重出血,粘膜肿胀发亮,蓄积大量粘液性分泌物;

第7—12天死亡的雏鹅,各小肠段除严重出血外,粘膜上开始出现少量黄白色凝固的纤维素性渗出物,并有少量成片肠上皮细胞的坏死物。

凝固栓子主要出现在小肠后段至盲肠开口处,有两类:

第一类栓子初期直径较细,约0.2厘米,长度可达10厘米,随病程的延长,栓子的直径可增至0.5—0.7厘米,长度增至约20厘米,使肠管膨大至正常的1—2倍,肠壁菲薄,透明度大增。

栓子质地紧密,多数为一段,少数出现两段的,切开可见有两层结构,外层为坏死组织和纤维素性渗出物混杂凝固成的暗灰白色的厚层假膜,中间是干燥密实的肠内容物。

第二类栓子较细,直径在0.4厘米以下,呈细圆条状,但长度较长,可达30厘米以上,它是由坏死的肠组织和纤维素性渗出物构成。

两类栓子与肠壁都不粘连,容易取