如何理解和落实课程标准对实验的要求Word文件下载.docx

《如何理解和落实课程标准对实验的要求Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《如何理解和落实课程标准对实验的要求Word文件下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

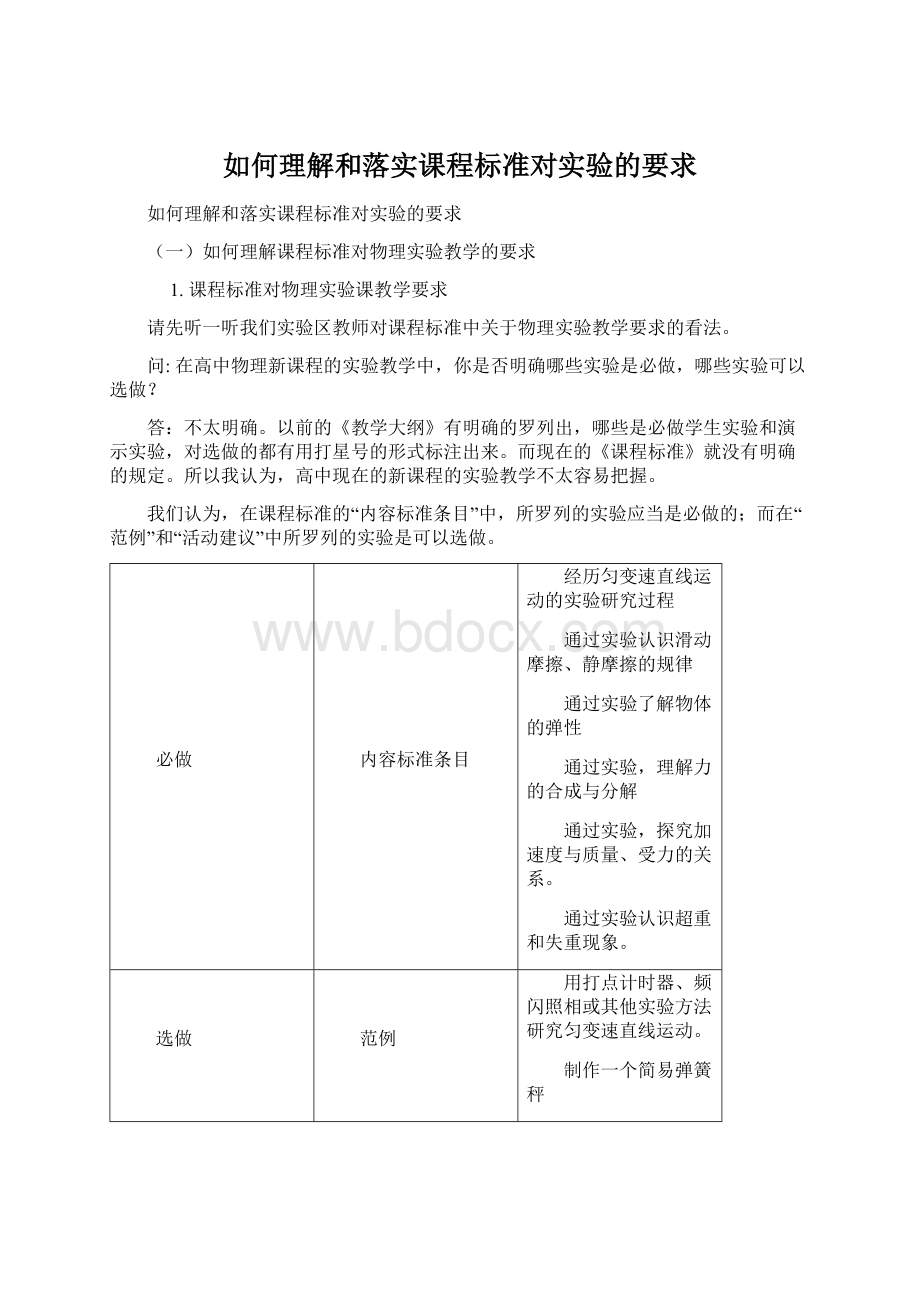

内容标准条目

经历匀变速直线运动的实验研究过程

通过实验认识滑动摩擦、静摩擦的规律

通过实验了解物体的弹性

通过实验,理解力的合成与分解

通过实验,探究加速度与质量、受力的关系。

通过实验认识超重和失重现象。

选做

范例

用打点计时器、频闪照相或其他实验方法研究匀变速直线运动。

制作一个简易弹簧秤

研究两个大小相等的共点力在不同夹角时的合力大小。

通过实验测量加速度、力、质量

活动建议

通过实验研究质量相同、大小不同的物体在空气中下落的情况

通过各种活动,例如乘坐电梯、到游乐场乘坐过山车等,了解和体验失重与超重。

本表是《课程标准》中《物理1》对实验的要求。

内容标准条目的第一项明确要求:

让学生“经历匀变速直线运动的实验研究过程”,但并未明确要求应经历怎样的实验研究过程,而是在范例中提供,“用打点计时器、频闪照相或其他实验方法研究匀变速直线运动”的选择。

再如,内容标准条目第三条明确要求,必需让学生“通过实验了解物体的弹性”,范例中给出了“制作一个简易弹簧秤”的实验。

但在教学中我们可以让学生做这个实验,也可以不做而改为其它的实验。

在活动建议中提供的内容,也是可以根据实际情况选做的。

这样将理科倾向的学生所学习的《物理1》、《物理2》以及《选修3系列》的实验要求进行统计,可以得到下面的数据:

模块

内容标准

合计

物理1

6

4

2

12

物理2

1

5

物理3-1

7

8

21

物理3-2

13

物理3-3

3

9

物理3-4

22

物理3-5

39

33

17

89

而过去的《教学大纲》中所罗列的学生实验,必做的有19项,选做的有3项,共22项。

虽然上表中“范例”与“内容标准”所罗列的实验有的部分是重复,但是从学生实验的总数量看,课标中的要求比以前的大纲更多。

在必做实验的39项中,比较容易让学生动手做的大约有21项,在选做实验的50项中,比较容易让学生动手做的大约有13项,再加上像游标卡尺、螺旋测微器、多用电表这样常规测量仪器的使用等等,比较容易实现的学生分组实验大约有40项。

这充分说明了高中物理新课程比以往更加注重物理实验的教学。

2、《课程标准》与《教学大纲》对实验的要求究有何不同?

现在大家对必做和选做实验有了比较具体的区分,那《课程标准》与《教学大纲》对实验要求的差别又在哪里呢?

下面我们先听听一线老师的意见。

《课程标准》与以前的《教学大纲》相比,对实验的要求有什么不同?

过去的实验教学,我们更注重于应试,现在则侧重于学生的参与过程,使学生真正明确实验的意义,学会做物理实验。

我与其他学校的老师交流时发现,由于课标的要求不太明确,加上不同学校的生源和条件不同,导致各学校的老师对实验要求的把握也就有比较大的差异,甚至有的教师还认为《课标》对实验要求是弱化了。

课程标准与教学大纲相比,对实验要求的呈现方式上有所不同。

对于必做、选做的演示和分组实验,在《教学大纲》中有明确的规定,而《课程标准》则是以不同的行为动词对实验给出了明确的要求。

比如:

用“测量、测定、操作、会、能、制作、设计”等行为动词表示对独立操作的不同层次要求。

用“观察、实验、探究”等行为动词表示对实验经历的不同层次要求。

在《教学大纲》中,选做实验是指那些选学内容中的相关实验;

而《课程标准》则是在必学的内容中设置许多选做的实验。

《课程标准》所罗列的必做实验,是国家对高中教学的保底要求,是实验教学要求的下限。

实际教学中应尽量往高要求靠,即在完成必做实验基础上,尽量多做些选做实验。

对于《课程标准》中未明确规定是学生分组还是演示实验的,应尽量安排学生分组实验。

《课程标准》对实验的弹性要求,更有利于不同地区根据各地的实际条件灵活把握。

《课程标准》对实验过程的要求更加明确,总体要求并不比《教学大纲》低,反而对某些能力的要求还更高一些,比如:

对“物理实验结果进行预测”、“尝试选择实验方法及所需要的装置与器材”,还有收集与处理数据等方面都比以前的要求更高了。

3、《课程标准》对实验器材不作统一要求的意图

新教材中的实验比以前多了,但在每一个实验的呈现上,却与以前有所不同,它没有指明具体用什么器材来完成某个实验,这是基于什么考虑呢?

我们先听听老师们的看法。

你知道《课程标准》中对许多实验并没有规定用什么样仪器来完成的原因吗?

以前的教材是用统一的器材完成同一个实验,现在则不作统一的规定,我认为《课标》的意图是给学校和老师的实验教学带来更大的自主性,但这也给仪器的购置带来一定的麻烦,各学校的器材差异也会越来越大。

对于同一个实验,《教学大纲》下的教材是给出统一的器材,并有明确的操作步骤,而《课程标准》下的教材并未规定一定用什么器材来完成,更谈不上具体的操作步骤。

这是为了适应各个地区的不同条件,有条件的地区可以用高级的器材做实验,比如用DIS数据采集系统进行定量研究,没有条件的地区可以想办法用低成本的自制仪器同样也可以完成实验,这也给了教师更大的对教材再创造空间。

同时体现了新课程背景下,教师应该要用教材教而不是教教材。

(二)如何落实“培养学生的操作技能”的教学目标

《高中物理课程标准》对实验有三个维度的要求,在知识与技能方面主要是:

掌握物理实验的一些基本技能,会使用基本的实验仪器。

在物理实验的教学中,应如何培养学生的操作技能呢?

如何让学生学会使用基本仪器呢?

关于这个问题,我们也先来听听老师们的观点。

请问如何落实“培养学生的操作技能”的教学目标呢?

培养学生的操作技能的目标是靠一定量的学生分组实验来保证,同时教师的示范性起着重要的作用。

在教学中如何落实“会使用基本的实验仪器”的教学目标呢?

要掌握基本仪器的使用,就要多操作,多体验。

教师可引入竞争和激励机制,使学生人人都能掌握基本仪器的使用方法。

我们认为,学生的实验技能应当包含两个方面,一是基本仪器的使用技能,二是实验的操作技能。

要培养学生的实验操作技能,首先就应当让学生掌握基本仪器的使用方法,学会规范操作。

一般来说,技能的培养,一要靠文本的学习;

二要靠模仿体验;

三要靠创新使用。

以测量工具为例,掌握测量仪器的使用常规,应使学生知道,不同的测量工具和仪器,由于测量对象不同,仪器构造原理不同,相应使用方法和保护措施也不同,但是必须掌握对任何测量工具或仪器的使用常规,并通过这个技能的训练以提高独立使用和掌握新仪器的能力。

如:

“游标卡尺”和“螺旋测微器”的使用。

大家都知道,对于这两种测量工具的使用,在高考复习中大家几乎都把它当作考题来对待,让学生做了不少的读数练习,学生也都说会了,可就是每次考试的得分率都不高。

实际上,测量工具的使用就是技能问题,前面说了,技能的培养,一要靠文本的学习;

比如游标卡尺,首先应让学生明白游标卡尺为什么可以提高测量的精度,二要让学生模仿教师的操作:

用单手操作,右手拿游标卡尺,拇指推动游标(如图所示)。

通过这样的模仿,学生也就学会如何手持游标卡尺了。

三要靠创新使用;

游标卡尺的读数有一定的技巧,应通过不断的练习使用,逐步掌握读数的技巧。

对螺旋测微器来说也是如此,但这两种工具在高中阶段能让学生使用几次呢?

总共的两三次使用能掌握好吗?

即使后面通过大量的习题训练,其效果都是不如人意。

因此,平时应多创造机会让学生反复体验,不断感悟,才能使学生像工人那样熟练的使用它。

我建议,老师们在下班辅导时,常把这样的小器材随身携带,为学生提供更多的操作机会。

关于落实“培养学生的操作技能”的教学目标,还可以从引导学生学会使用基本仪器入手,将操作技能的培养渗透于平常的物理教学之中,并且在教学过程要重视关注学生的操作细节,发现问题及时给予点拔、纠正。

用弹簧测力计测量力的两个实验——测重力、力的合成实验(实验录像)。

从这录像中可以看到,学生在使用弹簧测力计测量力的过程中出现了两种错误的操作方法:

一是:

测竖直方向的力时,手持弹簧测力计的外壳;

二是:

测水平方向的力时,手拉弹簧测力计的拉环;

这两种错误的操作方法,都很容易造成挂钩卡壳,导致所测量的结果发生错误。

这是学生使用弹簧测力计时常出现的错误,我们教师应及时予以矫正,让学生明白:

测量竖直方向的力时,手拉拉环;

测量其它方向的力时,手拿外壳。

任何一种操作技能的训练,都需要一个从模仿到熟练的过程,才能达到手脑协调操作的目的。

因此,实验技能的训练必须保证足够的时间,有多次练习的机会。

同时,由于个体活动的差异,学生掌握技能的情况会有不同,这就需要我们教师因材施教。

在学生实验课上,必须充分考虑到这一特点,设计好必要的问题,放手让每一个学生在动脑的基础上去动手操作。

创设必要的条件,让每一个学生有多次重复练习的机会,包括在不同实验课中,重复同一技能的训练。

针对学生的差异,提出不同的实验问题和实验要求,使一般的学生能掌握基本的技能,较好学生的实验技能也能得到进一步的发展。

对学生操作技能的训练,必须以学生操作为主,在学生自主操作的过程中,实验能力才能得到培养与发展,操作技能主要是指熟练使用仪器的能力,包括组装、调节、故障排除、读数技巧等方面。

在实验课中,教师应当有计划、有目的让学生自己动手组装、调试器材,排除一些简单的故障,要防止实验时由教师或实验员全部组装调试好,而学生只是简单的模仿实验操作的现象。

对于测量仪器的使用,我们应让学生明白:

①使用测量仪器之前,应首先弄清测量范围、最小分度值与相应单位;

②了解使用方法及保护措施;

③使用前应检查零点,包括复零情况;

④使用前应先弄清读数方法。

教师应引导学生按常规去掌握测量工具的使用,逐步达到学生能在教师指导下或按说明书,自己学习操作测量工具的水平。

而不是孤立地、就事论事地对测量工具进行讲解,提出许多具体要求,使学生不得要领。

(三)如何帮助学生掌握物理实验的常用方法

前面谈的是实验技能的培养问题,那么在实验教学中,还要培养学生掌握哪些方法呢?

如何加以落实呢?

这个问题,也先看看老师们的看法。

物理实验有哪些常用方法要让学生掌握呢?

物理实验方法很多,比如最常用的有控制变量法(如单摆、电阻定律等实验)、转换法(如焦耳定律、电容充放电、布朗运动等实验)、对比法(如自感现象等)。

在具体的实验教学中,我们该如何落实物理实验方法的教学?

可以通过师生共同设计实验的过程,使学生感受和体验物理实验的方法。

也可以组织学生自制仪器,并尝试用自制的仪器进行实验,这样有利于学生真正理解实验的方法。

物理实验所涉及的方法很多,比如:

控制变量法、类比法、转换法、放大法、记忆法、留迹法等等,在教学中应让学生逐步掌握这些常用的实验方法。

下面是一段《探究磁场对电流的作用》中运用控制变量法的实验教学录像。

案例一:

运用控制变量法的实验教学——探究磁场对电流的作用

运用“控制变量法”并不是简单的贴标签,而应在具体的实验中,让学生真正体验、感受并学会运用这种方法。