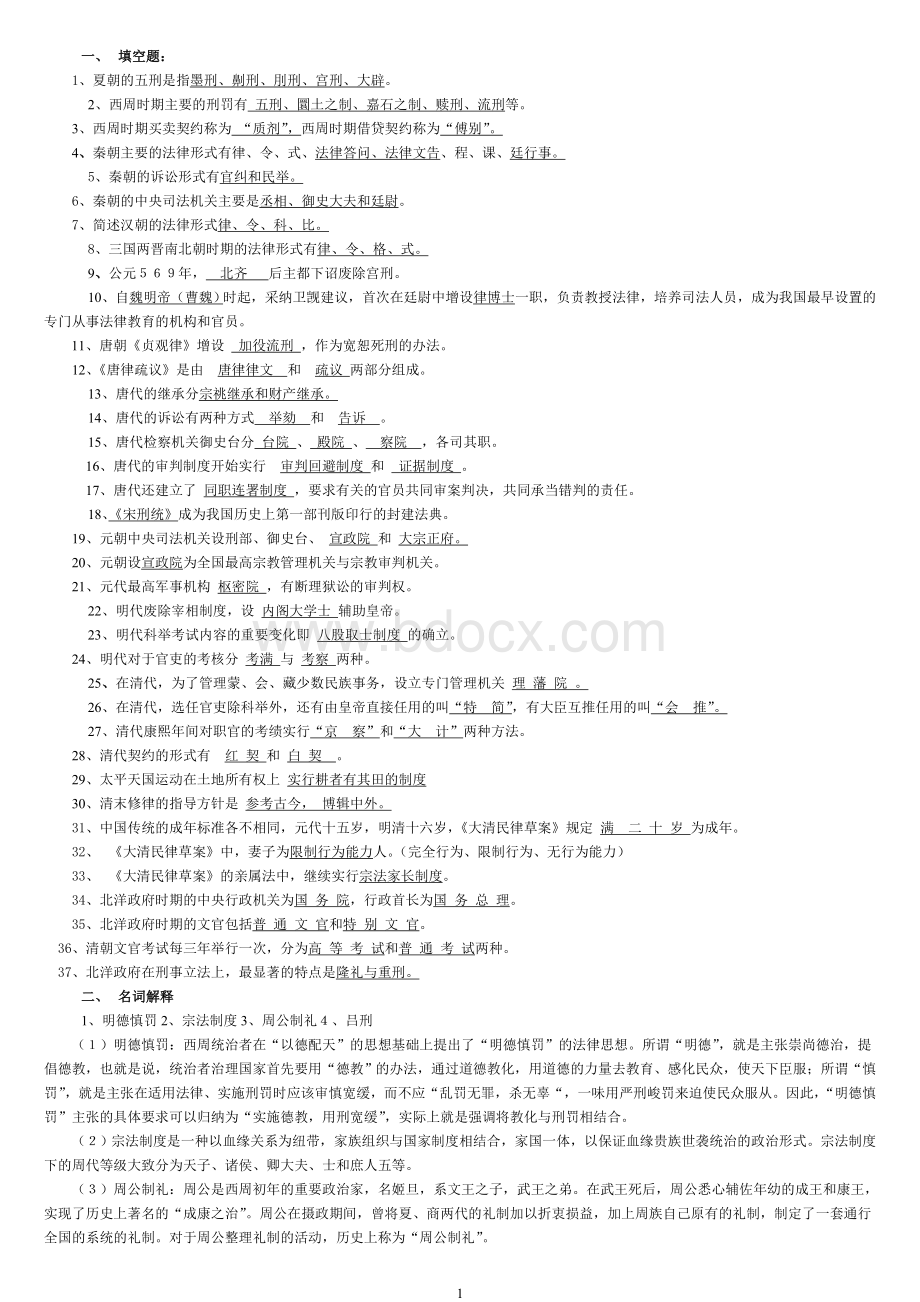

中国法制史试题题库Word文档格式.doc

《中国法制史试题题库Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国法制史试题题库Word文档格式.doc(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

15、唐代检察机关御史台分台院、殿院、察院,各司其职。

16、唐代的审判制度开始实行审判回避制度和证据制度。

17、唐代还建立了同职连署制度,要求有关的官员共同审案判决,共同承当错判的责任。

18、《宋刑统》成为我国历史上第一部刊版印行的封建法典。

19、元朝中央司法机关设刑部、御史台、宣政院和大宗正府。

20、元朝设宣政院为全国最高宗教管理机关与宗教审判机关。

21、元代最高军事机构枢密院,有断理狱讼的审判权。

22、明代废除宰相制度,设内阁大学士辅助皇帝。

23、明代科举考试内容的重要变化即八股取士制度的确立。

24、明代对于官吏的考核分考满与考察两种。

25、在清代,为了管理蒙、会、藏少数民族事务,设立专门管理机关理藩院。

26、在清代,选任官吏除科举外,还有由皇帝直接任用的叫“特简”,有大臣互推任用的叫“会推”。

27、清代康熙年间对职官的考绩实行“京察”和“大计”两种方法。

28、清代契约的形式有红契和白契。

29、太平天国运动在土地所有权上实行耕者有其田的制度

30、清末修律的指导方针是参考古今,博辑中外。

31、中国传统的成年标准各不相同,元代十五岁,明清十六岁,《大清民律草案》规定满二十岁为成年。

32、《大清民律草案》中,妻子为限制行为能力人。

(完全行为、限制行为、无行为能力)

33、《大清民律草案》的亲属法中,继续实行宗法家长制度。

34、北洋政府时期的中央行政机关为国务院,行政首长为国务总理。

35、北洋政府时期的文官包括普通文官和特别文官。

36、清朝文官考试每三年举行一次,分为高等考试和普通考试两种。

37、北洋政府在刑事立法上,最显著的特点是隆礼与重刑。

二、名词解释

1、明德慎罚2、宗法制度3、周公制礼4、吕刑

(1)明德慎罚:

西周统治者在“以德配天”的思想基础上提出了“明德慎罚”的法律思想。

所谓“明德”,就是主张崇尚德治,提倡德教,也就是说,统治者治理国家首先要用“德教”的办法,通过道德教化,用道德的力量去教育、感化民众,使天下臣服;

所谓“慎罚”,就是主张在适用法律、实施刑罚时应该审慎宽缓,而不应“乱罚无罪,杀无辜“,一味用严刑峻罚来迫使民众服从。

因此,“明德慎罚”主张的具体要求可以归纳为“实施德教,用刑宽缓”,实际上就是强调将教化与刑罚相结合。

(2)宗法制度是一种以血缘关系为纽带,家族组织与国家制度相结合,家国一体,以保证血缘贵族世袭统治的政治形式。

宗法制度下的周代等级大致分为天子、诸侯、卿大夫、士和庶人五等。

(3)周公制礼:

周公是西周初年的重要政治家,名姬旦,系文王之子,武王之弟。

在武王死后,周公悉心辅佐年幼的成王和康王,实现了历史上著名的“成康之治”。

周公在摄政期间,曾将夏、商两代的礼制加以折衷损益,加上周族自己原有的礼制,制定了一套通行全国的系统的礼制。

对于周公整理礼制的活动,历史上称为“周公制礼”。

(4)“吕刑”:

西周穆王时期,国家财政出现危机,狱政腐败,周穆王命令司寇吕使进行法律改革,贯彻西周初年的“明德慎罚”的法律指导思想,制定吕刑。

5、周“礼”

在西周社会,一部分反映等级差别和专制要求的精神原则逐渐从具体的礼仪形式中被抽象、概括出来,形成了一系别指导阶级社会生活的原则和规范,称为“礼”。

周“礼”的核心,在于“亲亲”和“尊尊”。

所谓“亲亲”,是要求在亲族范围内,人人都应亲爱自己的亲属,按照自己的身份行事,做到父慈子孝、兄爱弟敬,夫和妻柔,姑慈妇听,亲疏运近,尊卑长幼都有明确的次序。

所谓“尊尊”,是要求在社会范围内,人人都要尊敬一切应该尊敬的人,人人都要恪守自己的名分,君臣、上下贵贱都有明确的分野,有明确的等级秩序。

“亲亲”的核心是“孝”,“尊尊”的核心是忠。

“亲亲”原则所维护的是以文权为中心的家庭;

家庭伦理关系。

“尊尊”原则所维护的是以君权为中心的社会秩序。

而且“亲亲文为首”,全体家庭成员都应以父家长为中心;

“尊尊君为首”,一切臣民都应以君为中心。

因为礼是周朝的典章制度和礼仪规范,所以内容极其广泛,大到包括国家的根本法,小到遍及接物等生活细节,几个整个上层社会的领域都在它的支配下。

西周的礼有“五礼”、“六礼”、“九礼”等名目,其实内部都一样,即包括吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼五个方面。

6、“礼不下庶人,刑不上大夫”

这是中国古代西周法律中的一项重要的法律原则。

它的重心在于强调平民百姓与官僚贵族之间的不平等,强调对于官僚贵族等统治阶层社会特权的维护。

“礼不庶人”并不是说礼对应人没有约束力而是强调“礼”是有等级的,有差别的。

六子有天子的礼,诸候有诸侯的礼,庶人有庶人的礼。

不同等级之间,不能僭越。

“刑不上大夫”也并不是说对大夫以上的贵族绝对不会适用刑罚。

对于谋反、篡逆等严重的政治行为罪,同样是严加惩处,直至死罪。

在一些非政治性领域,贵族官僚往往在适用刑罚上享有特权,即使是死罪,也是秘密处决而不公开。

7、“三公九卿”

“三公”指丞相、太尉、御吏大夫三个最高职员。

丞相是皇帝下面的最高行政长官,辅佐皇帝总理政务;

太尉是掌管军事的最高官吏。

御史大夫为副丞相,具体负责转呈群臣章奏和下达皇帝的诏令,并兼理监察、举劾官吏。

御史大夫辅佐丞相,又可纠弹丞相。

“九卿”是三公之下的执行机构,即奉常,掌管宗庙礼仪;

郎中令,掌管“宫殿掖门户”,统辖皇帝的侍从警卫;

卫尉掌管“宫门卫龙兵”,亦为负责皇室警卫的机构;

太仆掌管宫廷御马和国家的马政;

廷尉,掌管刑狱,中央最高司法机构;

典客掌管少数民族事务;

宗正,掌管皇族事务;

治粟内史,掌管全国租税钱谷和财政收支;

少府掌管皇室山海池泽税收。

7、“春秋决狱”

春秋决狱,是指在汉朝审判案件时,如果法律无明文规定,则以儒家的经义作为定罪量刑的依据。

春秋决狱的核心,在于“论心定罪”,就是根据《春秋》的精神去考察犯罪者的主观动机,来确定其是否犯罪。

具体标准是“志善而违于法者免”,“志恶而合于法者诛”。

“讫心定罪”原则的是主观“心”好坏,而“心”好坏的标准又是儒家的伦理规则。

春秋决狱在一定程序上补充立法的行为。

但是,用主观因素来确定罪之有无、刑之轻重,在司法实践中极容易把主观归罪推向极端。

8、“上书复审”。

汉朝还规定了请求复审的制度,汉律称之为“乞鞠”。

官吏判决后,如果当事人不服,可以请求重新审理。

但复审须在一定期限内进行。

据史籍记载,汉时乞鞫期限为三个月,如果犯人在三个月内不提出复审的要求,过三个月以后即不得再行提出。

“读鞫”和“气鞫”虽为必经的程序,但经常流行于形式,封建诉讼制度的本质和封建官僚主观武断的审判作用,决定了他们不可能实事求是地查明案情,改变错误的判决。

9、“录囚”

录囚,是封建时代上级司法机关通过对囚犯的审理,检查下级司法机关审判的案件是否合法,以及有无差错,以便发现冤狱随时平反的一种制度。

这是封建统治者恤刑省刑、宽待囚犯的一种表示。

自汉代开始,录囚即成为常制,作为封建国家“恤刑”的重要措施而代代相传。

10、“秋冬行刑”

秋冬行刑即凡被判处死刑的,立春不能执行,须等到秋后判决。

封建统治者制定这样的法律规定,主要有两点理由:

第一,春天万物生长,秋季草木凋零,所以秋季执行死刑,是顺应时节,“敬顺天时”,表现出宗教上的迷信色彩;

第二,秋季判案行刑,不耽误农时,有利于农业生产。

11、“张杜律”

晋律是晋武帝时期制定的一部重要法典,正式完成于晋武帝泰始三年,故后世称之为泰始律。

《晋律》共20篇,620条,27657字。

《泰始律》颁行后,因律文简约,内容易生歧义,著名的经学家与律学家张裴、杜预分别对律条进行注释,明确诠释了许多名词、概念、术语的含义与区别,阐述了立法的宗旨与意图,这不仅为使用《泰始律》者提供了一致的标准,统一了人们对律条的不同理解,而且弥补了律文内容的缺陷和不足。

该注释完成后,经晋五帝审查批准,正式下诏颁行全国,成为与晋律条文内容具有同等法律效力的官方法律解释。

后世把该注释与晋律本文合为一体,统称为“张杜律”。

12、解释“官当”

北魏和南朝的法律,还创立了“官当”制度,即允许以官职抵罪并折当徒刑。

后来一些贵族犯罪后,也可用其爵位抵罪并折当徒刑。

在三国两晋南北朝时期,“上品无寒门,下品无士族”,高官显爵绝大多数控制在豪门世族手里,所以“官当”是十分明显地符合他们的利益。

北魏律明确规定,五等列爵及官吏从五品起以官当徒三年,其免冠者三年之后按原官阶降一级续用。

陈律具体规定,“如有官可当徒二年,余服刑;

三年徒刑,可以当徒刑二年,余一年赎”,这种把官当与古代赎刑结合的办法,使封建官僚完全可以逃脱法律的制裁,这是封建等级特权原则在法律中的又一体现。

13、“重罪十条”

“重罪十条”,始于北齐律。

是将危及封建国家根本利益的十种最严惩的严重的罪名,集中置于律首。

这十条是“一曰反逆,二曰大逆,三曰叛,四曰降,五曰恶逆,六曰不道,七曰不敬,八曰不孝,九曰不义,十曰内乱”。

“重罪十条”进一步把礼法结合起来,强化了对君权、父权、夫权的维护,使法律成为推行礼治的工具。

14、直诉制度”

直诉制度形成于西晋,是指不依诉讼等级直接诉于皇帝或钦差大臣,是诉讼中的特别上诉程序。

西晋已在朝堂外悬设登闻鼓,允许有重大枉屈者击鼓鸣冤,直诉中央甚至皇帝。

直诉制度改变了以往不准越诉的规定,加强了上级司法机关对下级司法机关的检查监督,有利于及时发现或纠正冤假错案。

同时,这项规定也促进了司法制度的集权化。

15、隋朝的“十恶”制度

《开皇律》吸收北齐律“重罪十条”的经验,正式形成“十恶”制度,并且置于律首,这样使法律更有利于镇压各种形式的反抗斗争,更有助于维护统治阶级的社会秩序。

“十恶”制度具体是:

谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱十种最严重的犯罪行为。

它直接危害封建皇权、违反封建礼教,被视为是封建法律首要打击的对象,因此被单独列出,置于《名列律》“五刑”条之后。

并规定“大逆、谋反、判者,父子兄弟皆斩,家口没官”,“十恶”犯罪不得被赦免等等,以示与一般犯罪的量刑处罚有明显的区别。

16、大业律

公元604年,隋炀帝夺取帝位,次年改元大业。

隋炀帝为了标榜宽政省刑,遂又敕修律令。

大业三年,新律编成,颁行全国,称为《大业律》,其内容与《开皇律》基本相同,只是在体例上把开皇律的十二篇分离为十八篇,又从律文中废去了十恶之条,其五刑之内降从轻典者二百余条,具体执行刑罚的措施也轻于旧律。

隋炀帝制定的《大业律》,事实上并没有执行,只不过用来装点门面而已。

17、“三省六部制”

三省指中书省、门下省和尚书省,六部指吏、户、礼、兵、刑、工六部。

中书省是中枢决策和最高出令机关。

掌握机要,决定军国大政。

全国最高政令皆由中书草拟,以皇帝的名义和诏书的形式发出;

皇帝的诏书在唐代叫敕,皇帝