高考历史二轮专题复习测试题专题一 中国古代史 精校解析 Word版.docx

《高考历史二轮专题复习测试题专题一 中国古代史 精校解析 Word版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考历史二轮专题复习测试题专题一 中国古代史 精校解析 Word版.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考历史二轮专题复习测试题专题一中国古代史精校解析Word版

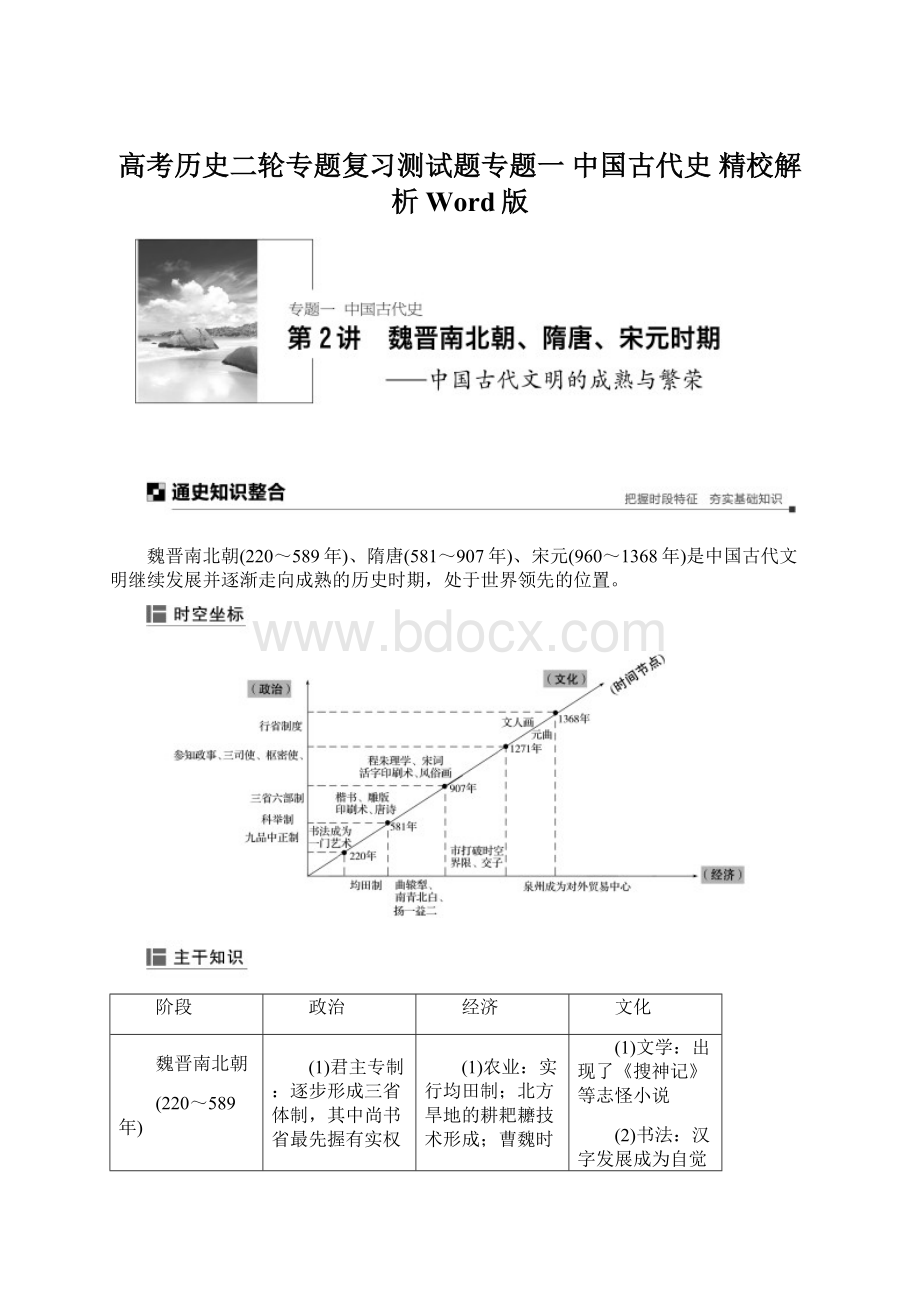

魏晋南北朝(220~589年)、隋唐(581~907年)、宋元(960~1368年)是中国古代文明继续发展并逐渐走向成熟的历史时期,处于世界领先的位置。

阶段

政治

经济

文化

魏晋南北朝

(220~589年)

(1)君主专制:

逐步形成三省体制,其中尚书省最先握有实权,继而又有中书省、门下省

(2)选官制度:

采取九品中正制,朝廷要职多由世家大族担任

(1)农业:

实行均田制;北方旱地的耕耙耱技术形成;曹魏时,经过改制的翻车用于灌溉

(2)手工业:

南北朝时期发明灌钢法;北朝烧出成熟的白瓷

(3)商业:

南北朝时出现了“草市”

(1)文学:

出现了《搜神记》等志怪小说

(2)书法:

汉字发展成为自觉的书法艺术;东晋王羲之被称为“书圣”

(3)绘画:

东晋顾恺之的绘画理论和作品成就突出

(4)思想:

佛教盛行,道教在民间广为传播;儒学面临着危机

(5)科技:

北魏贾思勰的《齐民要术》

隋唐

(581~907年)

(1)中枢机构:

形成了三省六部制,中书省、门下省、尚书省分别负责决策、审议和执行

(2)选官制度:

隋炀帝时科举制正式形成;唐朝继承并完善

(3)地方制度:

藩镇割据严重削弱了中央集权

(1)农业:

江东地区出现了可以调节犁耕深度的曲辕犁;创制了灌溉工具——筒车

(2)手工业:

陶瓷业形成“南青北白”两大制瓷系统,瓷器远销欧洲、非洲;丝织业吸收了波斯的织法和图案风格

(3)商业:

柜坊、飞钱相继问世;广州成为重要的贸易港口,政府在此设有市舶使专管对外贸易

(1)思想:

隋唐时,儒学家提出“三教合一”的主张,唐朝统治者奉行三教并行的政策

(2)科技:

唐朝时,出现了雕版印刷术,发明了火药并开始用于军事

(3)文学:

诗歌的发展进入了黄金时期,诗体完备,内容丰富,风格多样

(4)书法:

唐朝的张旭、怀素都是草书大家;唐代楷书步入盛世,欧阳询、颜真卿、柳公权的楷书分别被称为欧体、颜体和柳体,唐朝颜真卿的行书备受世人喜爱

(5)绘画:

展子虔的《游春图》、阎立本的《步辇图》、吴道子的《送子天王图》等都是传世佳作

宋元

(960~1368年)

(1)宋朝

①加强中央集权:

兵权收归中央,充实禁军;派文官担任地方长官,同时设通判负责监督;财权收归中央

②分割相权:

参知政事、枢密使和三司使分别分割宰相的行政权、军权和财权

③继续完善科举制

(2)元朝:

中书省是最高行政机关;在地方实行行省制;行省之下,分设路、府、州、县;设宣慰司管理边远民族地区

(1)农业:

宋朝以后,经济重心转移到江浙地区;宋朝出现了利用水力的高转筒车

(2)手工业:

宋朝时,制瓷技术大放异彩,织锦吸收了花鸟画的写实风格。

元朝时,黄道婆改进了棉纺织技术

(3)商业:

宋朝时,城市中坊和市的时空界限被打破;出现了世界上最早的纸币“交子”。

元朝时,大都成为国际性的商业大都会;泉州是重要的对外贸易港口

(1)思想

①程朱理学:

以北宋二程和南宋朱熹为代表,主张“理”是万物本原,强调“存天理,灭人欲”,要求“格物致知”

②陆九渊的心学主张“心即理也”,求理方法是“发明本心”

(2)科技:

毕昇发明了胶泥活字印刷术;宋朝在军事上广泛使用火药;北宋时,指南针应用于航海;元朝郭守敬编订的《授时历》,是我国古代优秀的历法

(3)文学:

宋代文学以词为代表;元代以散曲为代表;宋元时期出现话本

(4)书法:

北宋苏轼、元朝赵孟的行书备受世人喜爱

(5)绘画:

北宋风俗画的代表作是张择端的《清明上河图》,元代文人画的代表作是王冕的《墨梅图》

(6)戏曲:

元杂剧把中国的戏曲艺术推向了成熟

时段特征

政治上:

中央集权制在隋唐时期得到发展和完善,形成一套较为成熟的中枢权力体制(三省六部制)、选官制度(科举制)。

宋元在继承隋唐制度的基础上进一步创新,解决中央集权与地方分权矛盾的同时,君主专制也进一步加强。

经济上:

魏晋南北朝时期北方经济遭到破坏,南方得到开发;隋唐宋元时期,农耕经济全面繁荣,经济重心南移完成,海上对外贸易空前繁荣。

思想文化上:

适应社会战乱及统一的时代需求,儒学复兴,经过融合产生新的儒学思想,即理学体系的产生。

三大发明领先世界,文学艺术体现出这一时期鲜明的时代特征。

考情分析:

全国卷考题对本讲内容的考查主要集中在以下三个方面。

1.唐宋时期的政治文明

18卷Ⅰ,25;18卷Ⅱ,26;18卷Ⅲ,25;17卷Ⅰ,26;17卷Ⅱ,25;17卷Ⅲ,27;16卷Ⅰ,26;16卷Ⅱ,25;13卷Ⅰ,41

2.魏晋至宋代经济重心的南移和土地制度的变化

18卷Ⅰ,26;18卷Ⅱ,41;17卷Ⅱ,26;17卷Ⅲ,26;16卷Ⅱ,26;15卷Ⅰ,26;15卷Ⅱ,26;14卷Ⅱ,26;13卷Ⅱ,25

3.魏晋至宋元时期的思想文化成就和文化交流

18卷Ⅲ,26;16卷Ⅱ,24;16卷Ⅱ,41;16卷Ⅲ,26;15卷Ⅰ,40;14卷Ⅰ,25、26;14卷Ⅱ,25;13卷Ⅰ,25

考向一 唐宋时期的政治文明

1.门阀政治的形成与衰落

(1)形成概况

门阀士族是以宗族为纽带所形成的封建贵族特权的集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。

门阀政治成为魏晋南北朝时期的重要特征。

而门阀之外的地主阶层通称庶族,他们政治社会地位低下,只能任低级小官,被排挤在士族上层社会之外。

(2)特点

①政治上:

按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

②经济上:

士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

③社会生活:

不与庶族通婚,甚至坐不同席。

④文化上:

崇尚清谈,玄学。

(3)形成原因及评价

①原因:

历史根源:

东汉以来的豪强地主势力的发展。

政治原因:

魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

政治保障:

九品中正制是士族制度的政治保障。

②评价

门阀政治虽在一定的时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极因素。

首先门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,出现了“上车不落则著作,体中何如则秘书”的怪现象,降低了统治集团的素质;其次,门阀士族争高官、抢要职,以致出现“因人设官”的现象,造成大量的冗员。

(4)唐宋衰落的原因

①政治上:

隋唐时期用科举制取代了九品中正制,将选人、用人大权收归中央,剥夺了门阀士族垄断官吏选拔的政治特权。

②经济上:

商品货币关系的发展削弱了农民对地主的人身依附,松弛了宗族的血缘纽带,聚族而居走向分户析产,宗族成员不断迁徙,这使得士族经济不再像以前那样相对稳定。

③文化上:

文化的发展和普及使士族失去了以往的文化优势,在一定程度上缩小了士族与平民之间的差距。

2.唐宋时期中央行政制度的变迁

(1)唐代

①唐前期:

沿用三省六部制,在三省制下,尚书省成为最高行政机构。

三省长官共议国政,执宰相之职。

三省的议政场所是政事堂。

②唐太宗时期常以品位较低的官员同三省长官共议国政,加以“参知政事”“参预朝政”“参议得失”等名号,执行相职。

③唐玄宗后期:

中书门下体制逐渐取代三省体制,成为新的中枢体制。

中书门下体制建立后,使职差遣体制逐渐定型,形成了不同于三省六部制的使职差遣体制。

(2)宋代

唐中期以来形成的中书门下体制逐渐形成中书门下与枢密院对掌文武的二府体制,在二府体制下,户部、盐铁、度支在唐代财政使职的基础上得到进一步发展。

3.宋代的文官政治

(1)形成概况

宋初最高统治者将兵权、政权、财权集于中央,各路监司、各州的长官,大多重用文人,并以文人掌兵权,根除藩镇跋扈之祸。

同时,宋初统治者又提倡文教,复兴儒学,扭转五代颓风,激励士大夫的忠义节气,养好士风。

“兴文教,抑武事”,崇尚文治,奖励儒术是宋代基本国策。

这样,两宋时期的文臣群体的政治地位不断提高,以科举出身为主体的文官队伍成为政治的中坚力量,独具特色的文官士大夫政治体制得以确立。

(2)形成原因

①在经济上,封建土地私有制得以迅速发展,租佃契约关系日益普遍,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

②吸取前代武人拥兵自重而皇权式微的教训,确定了以文治国的方针。

③科举制度得到了较大发展,削弱了门第血统在科举中的作用,增加了寒门士人仕进的机会,使科举考试向整个社会敞开了大门。

④宋代教育事业得到了前所未有的发展,官学、私学的数量和规模都超过了前代,这既提高了社会整体文化水平,也为文官政治的确立奠定了基础。

(3)评价

①积极:

宋代文官制度使传统的“贵族政治、武人政治从此基本上退出了封建中国的历史舞台”;宋代文官制度使权力收纵自如,无尾大不掉之虞;宋代文官制度使书院兴起,学者辈出,经学、史学、文学、科学技术等均甚发达。

②消极:

政出多门,效率低下;冗费增多,财政拮据;容易形成党争;头重尾轻,地方凋敝。

家国情怀:

我国是一个多民族国家,祖国的历史是各民族共同创造的,三国两晋南北朝时期和两宋与辽、西夏、金对峙时期是我国历史上两次大分裂时期,也是两次民族融合的高潮时期。

少数民族政权和汉族政权的历史地位是平等的,都为我国边疆的开发及发展做出了贡献。

1.命题点:

唐代三省六部制的演变

(2018·课标全国Ⅱ,26)武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。

宰相数量大增,且更替频繁。

这一做法的目的是( )

A.扩大中书、门下二省的职权

B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制

D.强化宰相参政议政职能

抓题眼 武则天时期宰相数量增加且更替频繁,有利于分割相权,强化皇权。

找错点 材料未涉及“扩大”“职权”;低级官员参与国家大权,但官职未“晋升”;宰相权力被削弱“职能”未“强化”。

答案 C

2.命题点:

宋代科举制与社会阶层的流动

(2018·课标全国Ⅲ,25)

宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

该表据学者研究整理而成,反映出两宋时期( )

A.世家大族影响巨大B.社会阶层流动加强

C.宰相权力日益下降D.科举制度功能弱化

抓题眼 据题干材料可知,宋代宰相祖辈、父辈任官中低级官员和无官职记录者占大多数,这说明当时社会不同阶层的流动比较大。

找错点 隋唐以后,“世家大族”影响力逐渐消除;“下降”在材料中不能体现;材料中的现象正是当时科举制度所致,“功能”未弱化。

答案 B

1.命题点:

唐太宗干预史官修史

(2018·宜宾一模,26)史载,唐太宗亲自翻阅当朝国史,认为玄武门诛李建成、李元吉事件语多微隐,命削去浮词,直书其事;房玄龄等史官把君王历来不阅的《起居注》修改为《今上实录》等,呈上太宗。

此事主要反映了( )

A.君主参与的修史可信度更高B.君主专制统治逐渐加强

C.避讳君主始终是修史的原则D.朝廷注重提高史官地位

答案 B

解析 材料主要论述唐太宗直接干预修史工作,经过修改的史书在一定程度上并不能够反映历史的真实面貌,其可信度未必更高,故A项错误;唐太宗直接干预修史工作,说明经过修改的史书是符合君主想法的,这反映了君主专制统治的加强,故B项正确;材料“房玄龄等史官把君王历来不阅的《起居注》修改为《今上实录》等,呈上太宗”,说明唐太宗时期的史官并没有避讳君主,故C项错误;材料主要说明唐太宗干预史官修史,没有谈及史官地位的变化,故D项错误。

2.命题点:

宋代政治的现实特色

(2018·韶关一模,26)下表为北宋名臣事迹

性格描述

结果

吕端

老成持重,宽厚多恕,识大体,以清简为务,对于各种争议和分歧,很少发表意见。

被太宗称赞为“吕端大事不糊涂”,在宰相位置上退休