解读高考语文古诗鉴赏选择题命题人命题9大设误方式及对策10页Word文档格式.docx

《解读高考语文古诗鉴赏选择题命题人命题9大设误方式及对策10页Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解读高考语文古诗鉴赏选择题命题人命题9大设误方式及对策10页Word文档格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

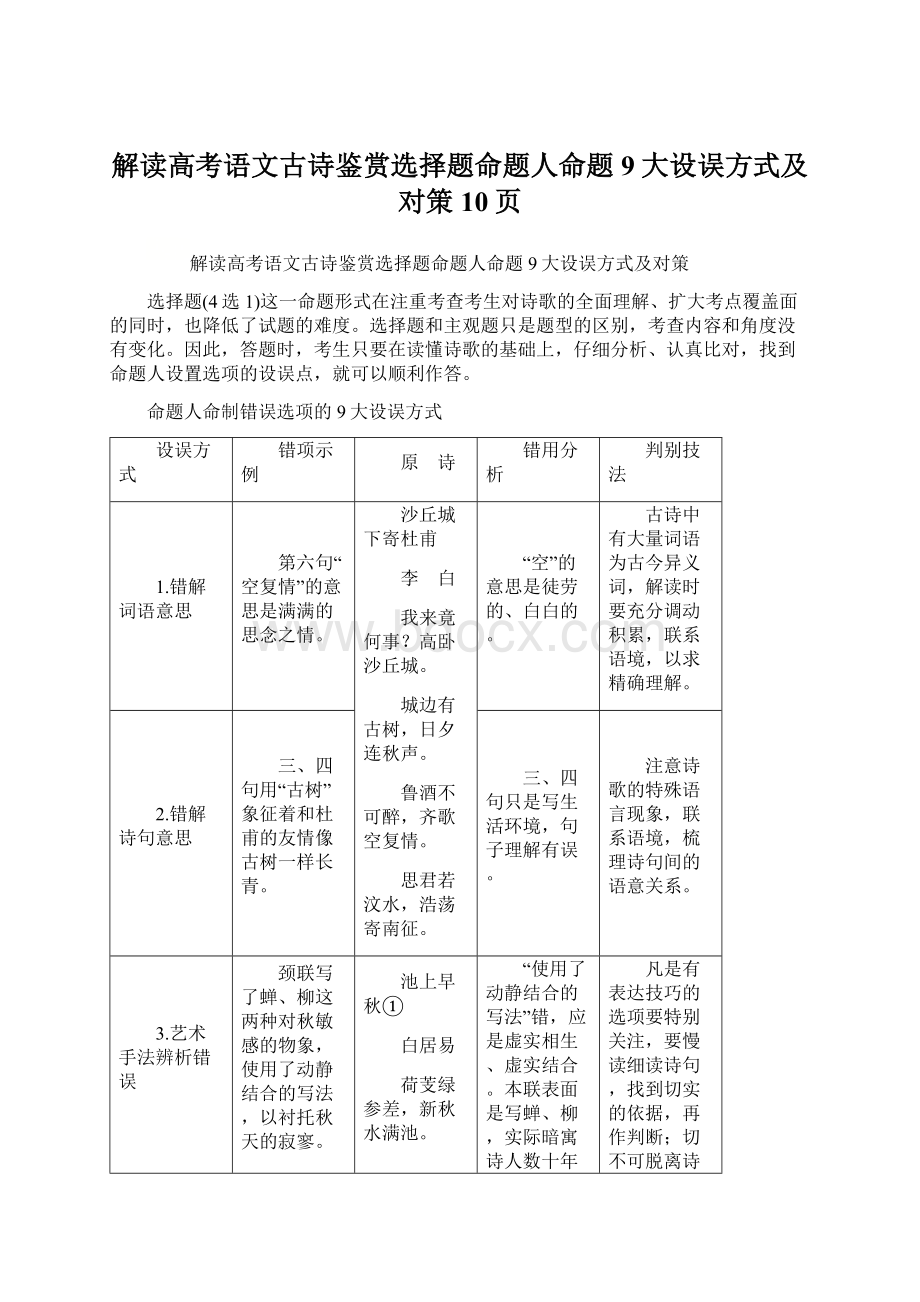

高卧沙丘城。

城边有古树,日夕连秋声。

鲁酒不可醉,齐歌空复情。

思君若汶水,浩荡寄南征。

“空”的意思是徒劳的、白白的。

古诗中有大量词语为古今异义词,解读时要充分调动积累,联系语境,以求精确理解。

2.错解诗句意思

三、四句用“古树”象征着和杜甫的友情像古树一样长青。

三、四句只是写生活环境,句子理解有误。

注意诗歌的特殊语言现象,联系语境,梳理诗句间的语意关系。

3.艺术手法辨析错误

颈联写了蝉、柳这两种对秋敏感的物象,使用了动静结合的写法,以衬托秋天的寂寥。

池上早秋①

白居易

荷芰绿参差,新秋水满池。

早凉生北槛,残照下东篱。

露饱蝉声懒,风干②柳意衰。

过潘二十岁③,何必更愁悲。

[注] ①公元前825年(唐宝历元年),白居易出任苏州刺史;

次年作本诗,诗人36岁因病去职,与刘禹锡结伴归洛阳。

②风干:

柳树经秋,风吹叶落,暗指自己年迈体衰。

③潘安32岁鬓生白发,过潘二十岁,应是52岁知天命的年龄。

“使用了动静结合的写法”错,应是虚实相生、虚实结合。

本联表面是写蝉、柳,实际暗寓诗人数十年人世的沧桑之感,实中有虚、虚中有实。

凡是有表达技巧的选项要特别关注,要慢读细读诗句,找到切实的依据,再作判断;

切不可脱离诗句而只看选项,以命题人的理解代替自己的理解,以免被命题人诱导而选错答案。

4.思想感情分析错误

尾联的“何必更愁悲”跟刘禹锡《秋词》中的“我言秋日胜春朝”,在格调上颇为相似。

“在格调上颇为相似”错,本诗悲凉甚至悲苦,“何必”又添无奈;

而刘禹锡的《秋词》则一反前人悲秋的伤感格调,赞颂秋天的美好,两者极为不同。

找诗歌中的情感词句来确定诗眼,把握诗歌感情的总基调;

关注诗歌中的言行描写,体会诗中人物的心理世界,从而准确把握诗歌的思想感情。

5.忽视注释致误

诗歌前六句写景,在结尾抒发了对中唐衰败的惋惜之情,堪称写景诗的典范之作。

忽视了注释中的“因病去职”“风干”,错解了作者的感情。

诗人抒发的是“人生的黄昏将至,命运无法预料,内心忧苦”之情。

作品的注释,诗前的小序,甚至标题,都是解读作品的重要信息,一定要认真审读,仔细分析,不可忽视。

6.形象特点(或景物气氛)概括不当

诗作前半篇写中夜操琴、书卷满床的情景,后半篇写白露明月、萤火飘流的秋色,构成清新明亮的意境。

拟咏怀二十七首(其十八)

庾 信[注]

寻思万户侯,中夜忽然愁。

琴声遍屋里,书卷满床头。

虽言梦蝴蝶,定自非庄周。

残月如初月,新秋似旧秋。

露泣连珠下,萤飘碎火流。

乐天乃知命,何时能不忧。

[注] 庾信:

南北朝时期诗人,辅佐梁元帝,出使西魏被扣留,西魏灭梁后被迫仕魏,后北周取代西魏又仕北周,本诗为仕周时期所作。

意境特点“清新明亮”概括不当,应为“凄清孤寂”。

深入体味写景句本身,敏锐感知并精确表达其特点或氛围;

联系语境,着眼于整首诗的情感基调,切忌孤立理解。

7.典故分析错误

“虽言”两句运用庄周梦蝶的典故,自己如同那个可以齐物我、一是非、在轻飘飘的达观世界中自适其志的庄周一样,梦为蝴蝶、忘怀自身,就可以摆脱时刻相随的愁思。

“虽言”两句运用庄周梦蝶的典故,“虽言”“定自”两个虚词却是重点,虽然梦为蝴蝶、忘怀自身,就可以摆脱时刻相随的愁思,无奈自己绝对不是那个可以齐物我、一是非、在轻飘飘的达观世界中自适其志的庄周。

通过反用典故,表明“愁”之无可消释。

准确了解典故,是准确理解作品的前提;

精读作品,在准确理解诗句意思的基础上,结合全篇内容,找到典故内容与作品人物、事件的内在联系,找到二者的相似点或者相异点,才能真正理解典故的作用。

注:

生僻的典故一般有注释。

8.主旨意图理解偏差

“残月”两句由“中夜”暗渡而来,表达出时光流逝而诗人却不能回国辅政尽忠的无限惆怅之情。

“不能回国辅政尽忠”无中生有,此时梁已被灭;

这里表达的是时光流逝而诗人却年年如故的悲哀之情。

在解读作品时,望文生义、断章取义、浮于表面、主观臆断、无中生有、脱离语境任意阐发、模式化理解,都会使主旨意图的理解出现偏差。

9.语言风格表述不当

常将诗歌的语言风格(特点)界定错误,比如将“清新明快”错设为“沉郁委婉”等。

[课堂巩固训练]

1.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

潭 州

李商隐

潭州官舍暮楼空,今古无端入望中。

湘泪浅深滋竹色,楚歌重叠怨兰丛。

陶公战舰空滩雨,贾傅承尘[注]破庙风。

目断故园人不至,松醪一醉与谁同。

[注] 承尘:

唐代以前,没有天花板,房梁横木之上用遮布挡灰,名曰“承尘”。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.“潭州官舍暮楼空,今古无端入望中”两句,写诗人傍晚看到潭州官舍里人去楼空,不禁陷入伤今吊古的情怀之中。

第一句由眼前景起,第二句由古今情承,由今及古,情由景生。

B.“湘泪浅深滋竹色”一句,传说舜帝南巡,淹死在湘水,他的两个妃子娥皇、女英在湘水边啼哭,泪洒在竹子上,让竹子润出或浅或深的颜色。

诗人借此典故表达对爱情的忠贞。

C.“楚歌重叠怨兰丛”一句中,“楚歌”是古代的楚地民歌,这里专指楚国诗人屈原写的《离骚》《九歌》《九章》等骚体诗;

“兰丛”即兰蕙等香草,当属《离骚》中常见的意象。

D.“陶公战舰空滩雨,贾傅承尘破庙风”两句,是说东晋太守陶侃当年用战舰来作战,呼风唤雨,所向无敌;

西汉贾谊的祠庙如今很破,只回荡着一些风吹天花板发出的声音。

E.李商隐写诗善于用典,喜欢用典说事。

本诗连用湘妃、屈原、陶侃、贾谊四个历史人物,含蓄深挚地表达了情感,使其产生了耐人寻味的艺术效果。

(2)本诗思想感情极为丰富,请结合全诗加以赏析。

(6分)

答:

2.阅读下面这首词,完成

(1)~

(2)题。

玉楼春

[宋]欧阳修

别后不知君远近,触目凄凉多少闷。

渐行渐远渐无书,水阔鱼沉①何处问。

夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨。

故欹②单枕梦中寻,梦又不成灯又烬③。

[注] ①鱼沉:

古人有鱼雁传书之说。

鱼沉,谓无人传信。

②欹:

倚、依。

③烬:

火烧剩余之物,此指灯芯。

(1)下列对这首词的理解和分析,不正确的两项是(5分)( )

A.作者在开头两句直抒胸臆,“触目凄凉多少闷”写出了无处不在的凄凉与烦闷。

B.“渐行渐远渐无书”,三个“渐”字将思妇的想象意念从近处逐渐推向远处,仿佛去追寻爱人的足迹。

C.五、六句从听觉角度描写了风竹之声,借以诉离怨别恨,尤其“敲”字极富神韵,动人心魄。

D.本词笔调细腻委婉,语言典雅,情感奔放;

境界哀怨缠绵,清疏蕴藉,雅俗兼备。

E.全词八句,紧扣“梦”字,把一个闺中女子的凄凉悲愁和幽怨刻画得淋漓尽致。

(2)词中说“万叶千声皆是恨”,请结合全词分析“恨”的原因。

[课堂巩固训练]

解析:

选BD B项,“诗人借此典故表达对爱情的忠贞”错,诗人借湘妃之“泪”隐晦曲折地表达自己的幽怨哀伤之情。

D项,“东晋太守陶侃当年用战舰来作战,呼风唤雨,所向无敌”错,颈联的“空滩雨”不是“呼风唤雨”的意思,而是说“现在陶公的战舰已经没有了,在空荡荡的沙滩上,只见雨水在飞”。

(2)本诗思想感情极为丰富,请结合全诗加以赏析。

理解本诗思想感情的难点是对典故的理解。

分析时,可借助对上一题各选项的辨析来了解典故本身的内涵,至于典故在诗中的用意,则要结合诗句进行理解。

如湘妃的典故表达了诗人的幽怨哀伤,屈原的典故则多与怀才不遇有关,陶侃和贾谊的典故,结合诗中的“空”“破”二字,可看出物是人非的无奈。

最后一联意思相对明确,“故园”“人不至”“与谁同”等字眼,表达了诗人的羁旅之愁和知音难觅之悲。

参考答案:

①羁旅愁思之痛:

借此地的空寂、缺乏生机以及舜帝殁于湘水、湘妃泪洒斑竹,委婉含蓄地表达了寄居他乡的幽怨哀伤之情。

②世事沧桑之感:

昔日大将陶侃的战舰已经不在,当年的古战场如今细雨飘飞,一代才子贾谊的祠庙呈现出破败荒凉的景象,昔盛今衰,世事变迁,无可奈何。

③怀才不遇之悲:

才华出众的诗人屈原被贬后投江而死,贾谊因梁王坠马抑郁而终,诗人借此表达了怀才不遇之悲。

④知音难觅之伤:

“人不至”“与谁同”,写出了诗人的无人可诉,难以释怀。

(每点2分,任答三点即可)

[诗歌鉴赏]这首诗是一首讽喻诗,作于大中二年五月由桂林北返途中。

这首诗用典使文辞妍丽,声调和谐,对仗工整,结构谨严,增加了外形之美,丰富了内涵。

如诗中“湘泪”一词,乃引《述异记》里的故事:

“舜帝南巡,死于苍梧。

舜妃娥皇女英伤心恸哭,泪下沾竹,而竹色尽斑。

”“楚歌”一词指屈原《离骚》《九歌》中,指斥令尹子兰的故事。

陶公句,借当年陶侃之战功显赫,以暗讽当今之摒弃贤能。

贾傅句,借贾谊祠中的蛛网尘封,风雨侵凌景象,而寓人才埋没之感,又切合潭州之地,典中情景,与诗人当时之情景,融成一体,益觉凝炼警策,读之令人顿生无限感慨。

E.全词八句,紧扣“梦”字,把一个闺中女子的凄凉悲愁和幽怨刻