高二语文人教版选修《中国文化经典》第4单元 相关读物 《中庸》节选 含答案Word文档下载推荐.docx

《高二语文人教版选修《中国文化经典》第4单元 相关读物 《中庸》节选 含答案Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高二语文人教版选修《中国文化经典》第4单元 相关读物 《中庸》节选 含答案Word文档下载推荐.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

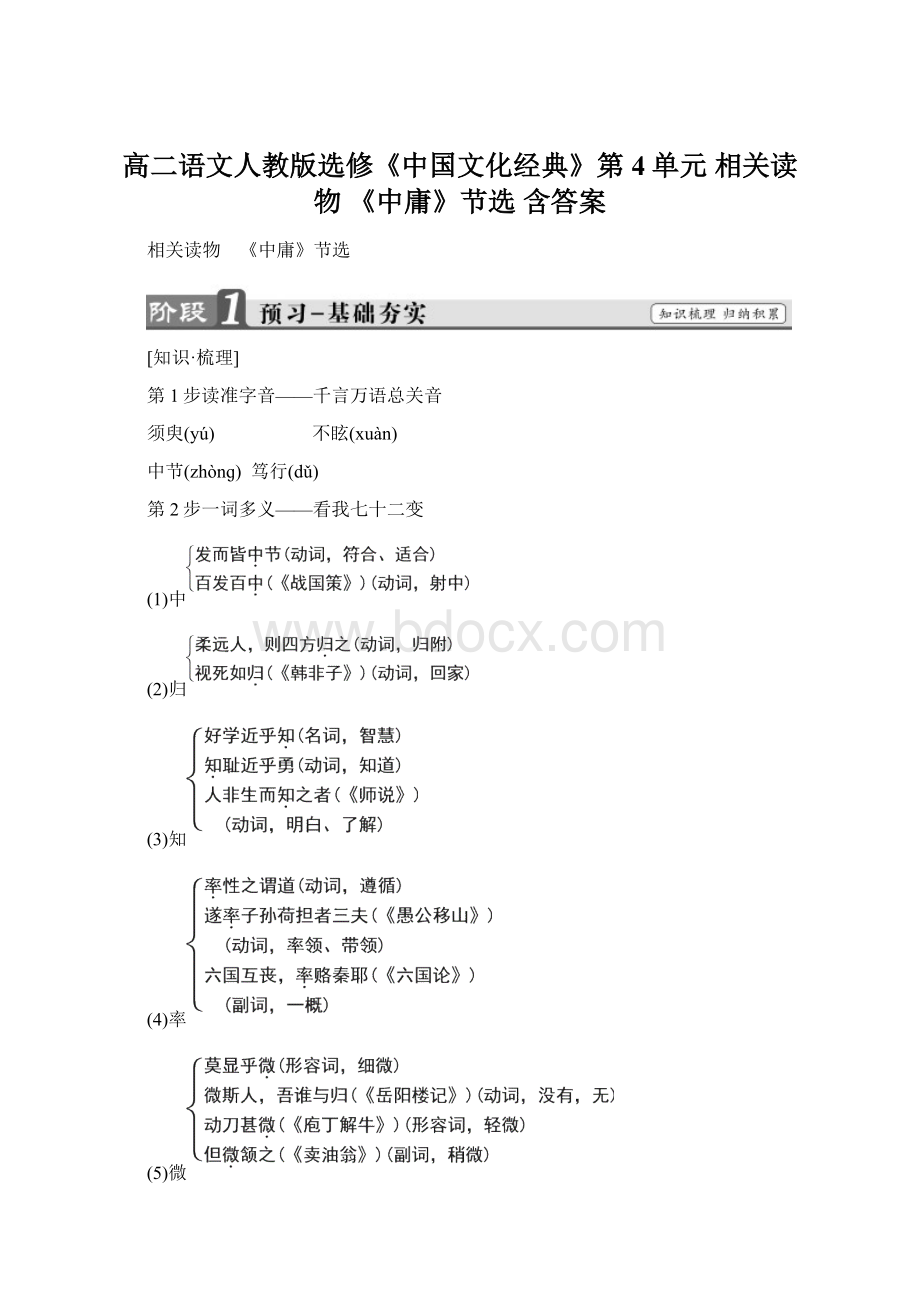

第3步词类活用——词性变化含义迥

(1)天地位焉(名词作动词,“有其位置、安于其位”的意思)

(2)修身也,尊贤也,亲亲也(形容词作名词,贤人,亲友)

(3)子庶民也(名词的意动用法,以……为子女对待)

(4)来百工也(动词的使动用法,使……来)

(5)柔远人也(形容词作动词,安抚,怀柔)

(6)君子而时中(名词作状语,时常,常常)

(7)道之不明也(形容词作动词,弘扬)

(8)人一能之,己百之(数词作动词,做一遍,做百遍)

第4步古今异义——词语的昨天和今天

(1)从容中道

古义:

自然而然。

今义:

临事沉着镇静,不改变常态。

(2)博学之,审问之,慎思之

审慎地询问。

即审讯,公安机关、检察机关或法院向民事案件中的当事人或刑事案件中的自诉人、被告人查问有关案件的事实。

(3)择善而固执之者也

坚守不渝。

顽固坚持。

第5步文言句式——特殊句式多留意

(1)诚者,天之道也;

诚之者,人之道也。

(判断句)

译文:

诚是上天赋予人的道理,而努力达到“诚”则是人道。

(2)中也者,天下之大本也。

中,是人人都有的本性。

(3)是故君子戒慎乎其所不睹。

(状语后置句)

所以品德高尚的人在没有人看见的地方也是谨慎小心的。

(4)恐惧乎其所不闻。

在没有人听见的地方也是有所警戒的。

[常识·

速览]

述圣公——子思

子思(前483—前402),名孔伋,字子思,孔子的孙子,战国初期鲁国人。

孔子去世后,儒家分为八派,子思便是其中的一派。

子思学于曾子,孟子学于子思,所以后世也把子思、孟子学派称作“思孟学派”,并尊称子思为“述圣”,孟子为“亚圣”。

子思在儒家学派的发展史上占有重要的地位,他上承孔子中庸之学,下开孟子心性之论,并由此对宋代理学产生了重要的影响。

北宋徽宗年间,子思被追封为“沂水侯”;

元朝文宗至顺元年(1330),又被追封为“述圣公”。

“中庸”是最高的道德标准

《中庸》原是《礼记》中的一篇,一般认为它是孔子的孙子子思的著作。

《三字经》中有“作中庸,乃孔伋,中不偏,庸不易”的描述。

南宋的朱熹作《中庸章句》,并把《中庸》和《大学》《论语》《孟子》并列称为“四书”。

中庸就是一个人既不善也不恶的本性,人性,慧根。

“中庸”不是杨子的一毛不拔,不是墨子的“摩顶放踵利天下”,而是所谓的“子莫执中,执中为近之”。

这部书就像一个水平仪,一把尺子,衡量世间万物。

对或错,公平或不公平,甚至符不符合道义,都能清晰得显露出来。

“中庸”是一个最高的道德标准。

“中庸”就是道与非道的“临界点”,向上就是道,向下就是非道;

向上就是善,向下就是恶。

《中庸》里提到了“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”这五种学习方式;

也有“君臣也,父子,夫妇,兄弟,朋友之交”这些儒家做人的“五达道”;

还有“三达德”:

“智、仁、勇”等。

“诚意,正心,齐家,治国,平天下”,在这五级台阶之中,“诚意”作为首要,作为基础,就是中庸所追求之修养的最高境界了。

“中也者,天下之大本也;

和也者,天下之达道也”这就是“中和”,达到了“中和”,便是“中庸”了。

[质疑·

手记]

预习完成后,请将你的疑问与“小伙伴们”探讨交流。

疑问1:

解惑:

疑问2:

疑问3:

[整体·

感知]

本文介绍了儒学中的中庸之道,主旨在于修养人性,其中包括学习的方式:

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

中庸所追求的修养的最高境界是至诚或称至德。

文章教育人们自觉地进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善,把自己培养成为具有理想人格,达到至善、至仁、至诚、至道、至德、至圣、合内外之道的理想人物,共创“致中和,天地位焉,万物育焉”的“太平和合”境界。

[文本·

层析]

一、阅读课文第一至五段,回答问题。

1.《中庸》开篇提出“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,那么“性”“道”“教”的含义是什么?

它们之间有怎样的关系?

________________________________________________________________

【答案】 含义:

每一个个体生命在出生时就被赋予了天理,天理体现在每个人身上就是“性”;

人们依照着天所赋予的正理行事就叫做“道”;

进修“道”的做法叫“教”。

虽然上天赋予人们的“性”是相同的,但是由于每个人所接受上天赋予的“性”的情况不太一样,所以会造成过与不及的现象,这样就需要“修”。

通过“修道”,来规范人们的行为,使其完善。

关系:

性、道、教三者是密切联系的。

但其中最重要的环节是“道”,因为“道”是“性”的具体表现,而“教”是用来“修道”的,“教”是为“道”服务的。

2.本章中“中”“和”有什么含义?

请做简要分析。

【答案】 本章是从情感的角度切入,对“中”“和”做正面的基本的解释。

按照本章的意思,在一个人还没有表现出喜怒哀乐的情感时,心中是平静淡然的,所以叫作“中”,但喜怒哀乐是人人都有而不可避免的,它们必然要表现出来。

表现出来而符合常理,有节度,这就叫作“和”。

二者协调和谐,这便是“中和”。

人人都达到“中和”的境界,大家心平气和,社会秩序井然,天下也就太平无事了。

3.理解下列两句话的含意。

(1)莫见乎隐,莫显乎微。

故君子慎其独也。

【答案】 因为道无所不在,所以那看似隐秘、微小的事情,一定是一览无余地呈现在自己的心灵当中。

所以君子在人们看不到的地方,听不到的时候,都戒惧警惕,不让不符合道德的意念在隐晦细微处表现出来。

以免自己的言行偏离道德的轨道。

俗话说:

要想人不知,除非己莫为。

人们也常说,人在做,天在看。

因此,我们在平时做事的时候,即使是在最隐蔽的场合也要注意自己的言行,在无人知晓的情况下也要自觉遵守社会规则和道德规范。

否则,大则伤身,小则伤心。

(2)子曰:

“中庸其至矣乎!

民鲜能久矣!

”

【答案】 本章源于《论语·

雍也》:

“中庸之为德也,其至矣乎!

民鲜久矣。

”凡事都有一个最恰当的标准,太过或者不及,都不符合中庸的标准,因此孔子认为中庸是最高的最完美的,感叹人们很难坚持。

卫湜引仁寿李氏曰:

“理之极而不可加之谓至。

”引建安游氏曰:

“德至于中庸,则全之尽之,不可以有加矣,故曰‘其至矣乎’。

”(卫湜《礼记集说》卷一百二十五)孔子生活的时代,礼崩乐坏,世风日下,所以感叹很少有人能做到中庸。

民鲜能久,按郑玄的解释,意思是人很少能长久实行。

二、阅读全文,回答问题。

4.作者认为实现“中庸之道”的主要原则有三条:

一是慎独自修,二是忠恕宽容,三是至诚尽性。

本文主要讲了“慎独自修”和“至诚尽性”两条。

请结合相关内容进行分析。

【答案】

(1)慎独自修。

这一原则的意思是人们在自我修养的过程中,要坚持自我教育、自我反省、自我监督、自我约束。

慎独自修是实现中庸之道的必由之路。

因为“明道”非常重要,“道也者,不可须臾离也”;

因为“莫见乎隐,莫显乎微”,用现在的话讲就是“要想人不知,除非己莫为”,或者是“细节决定成败”。

(2)至诚尽性。

因为中庸之道即天道,至诚则“不勉而中,不思而得,从容中道”。

5.中庸之道在现在往往被人理解为平庸和圆滑,或者说是一种好好先生的处世原则,你觉得这是否是文中所说的中庸之道?

【答案】 不是。

“好好先生”把原则、正义、良心统统抛在了脑后,其本质是坏的。

而中庸之道并非是无原则的调和,而是在一定的原则下寻求矛盾各方的协调统一。

“好好先生”多了,将会造成严重后果。

正气得不到发扬和扶持,歪风邪气得不到有效遏制,腐败分子为非作歹有机可乘,是非分明、主持正义者受孤立、冷落。

这样发展下去,社会是很危险的。

因此,我们要坚决反对做“好好先生”!

幽暗之中,细微之事,虽无踪迹显现,但动机已成,人虽不知,而自己却很清楚,天下的事没有比这个更明显、更容易显露的了。

“发而”一句:

(喜怒哀乐等情