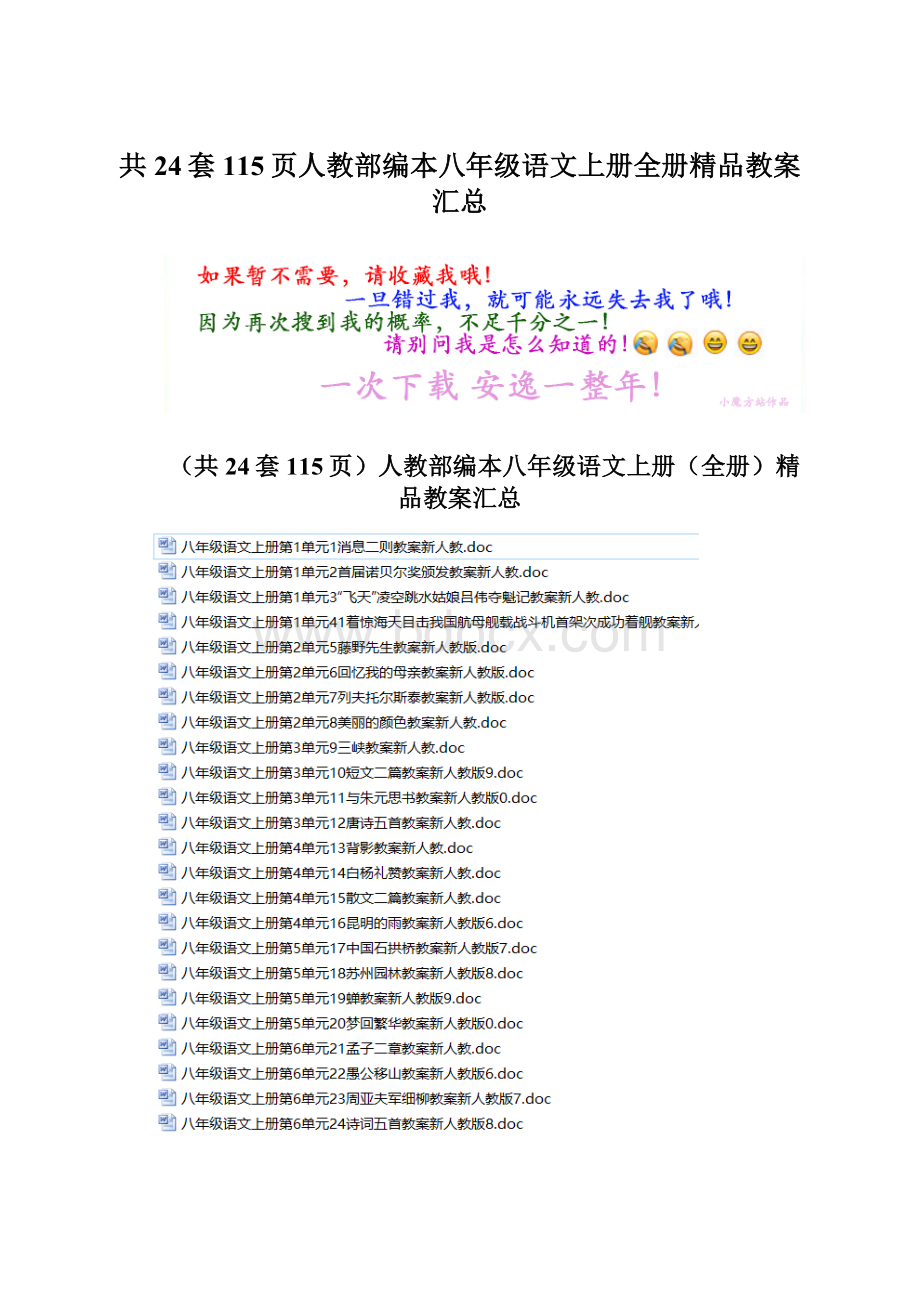

共24套115页人教部编本八年级语文上册全册精品教案汇总文档格式.docx

《共24套115页人教部编本八年级语文上册全册精品教案汇总文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《共24套115页人教部编本八年级语文上册全册精品教案汇总文档格式.docx(149页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第一课时

导入一(由时代背景导入):

1949年4月20日,国民党政府拒绝签订国内和平协定。

解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令向全国进军的命令,举行了规模空前的全面大进攻。

中国人民解放军于4月21日凌晨发起了渡江战役。

我们今天学的这两篇消息,就是毛泽东同志当时满怀豪情写的两则全面报道前线战况的新闻稿。

导入二(配乐朗诵毛泽东所作的《人民解放军占领南京》一诗,声情并茂地导入课文):

这首诗是为人民解放军解放南京而作,表现了人民解放军的英雄气概。

历史告诉我们,中国革命的胜利是经过长期革命战争战胜强大敌人取得的,今天,我们学习的内容就是毛泽东为人民解放军百万大军横渡长江撰写的两篇新闻。

1.作者简介

毛泽东(1893—1976),伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。

湖南湘潭人。

他的主要诗词有脍炙人口的《沁园春·

雪》《卜算子·

咏梅》《水调歌头·

游泳》等。

2.知识链接

了解新闻有关知识

新闻:

从广义来讲包括消息、通讯、报告文学;

从狭义来讲,就是指消息。

①新闻的特点:

真实性、及时性、简明性。

②新闻的要素:

即记叙的六要素(人物,时间,地点,事件起因、经过、结果。

)

③新闻的基本结构:

从结构上说,一则新闻通常不可缺少的三部分是标题、导语和主体。

标题:

就是消息的题目,通常是概括消息中最主要的内容,要求明确、简练、突出。

导语:

就是消息的第一段或开头的一两句话,它一般是对事件或事件中心的概述。

主体:

就是消息的主要部分,它要对导语所概括的事实作比较具体的叙述,用足够的、典型的材料来表现主题。

另外,还有背景和结语,有时暗含在主体中。

背景:

介绍新闻发生的社会环境和自然环境。

阅读时注意分清消息中标题、导语和主体这三部分。

3.积累字词

(1)注音

溃退(kuì

) 歼灭(jiān) 督战(dū)

芜湖(wú

)签订(qiān)荻港(dí

要塞(sà

i)摧枯拉朽(cuī)锐不可当(dāng)

(2)解释词语

①溃退:

(军队)被打垮而后退。

②泄气:

泄劲。

③督战:

监督作战。

④要塞:

军事上的险要处,防御重地。

⑤业已:

已经。

⑥摧枯拉朽:

枯草朽木受到摧折,比喻腐朽势力被迅速摧毁。

⑦锐不可当:

锋利无比,不可抵挡。

(一)整体感知

快速默读课文,用简明的语言说说两则新闻各报道了什么内容。

设计意图:

设置此问题意在让学生初步了解两则消息的主要内容,尝试简要概括文章的主要内容。

【交流点拨】《我三十万大军胜利南渡长江》报道了4月22日人民解放军三十万大军胜利渡过长江的战况。

《人民解放军百万大军横渡长江》报道了解放战争中渡江战役的胜利战况。

(二)深层探究

1.大声地朗读课文,分别找出两则消息的标题、电头、导语和主体,概括导语和主体的内容。

2.重点研读《人民解放军百万大军横渡长江》主体部分,理清主体部分的层次,概括各层层意。

设置此题目的目的是根据新闻的结构特点,理清文章的层次及新闻的要素。

【交流点拨】1.

(1)《我三十万大军胜利南渡长江》

我三十万大军胜利南渡长江

电头:

新华社长江前线二十二日二时电

英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

从“渡江战斗于二十日午夜开始”到篇末,具体记叙了人民解放军三十万大军胜利渡过长江的战况。

(2)《人民解放军百万大军横渡长江》

人民解放军百万大军横渡长江

新华社长江前线二十二日二十二时电

第一、二句话。

简述渡江战役胜利。

从“二十日夜起”到篇末,详述三路大军渡江战斗的经过,并指出我军渡江胜利的重要意义。

2.《人民解放军百万大军横渡长江》主体部分可分三个层次,分述中路军、西路军、东路军渡江作战情况。

第一层(从“二十日夜起”到“已渡过三十万人”):

写中路军渡江的时间、突破地点、渡过人数。

第二层(从“二十一日下午五时起”到“不起丝毫作用”):

写西路军渡江情况并加以评论,长我军士气,灭敌人威风。

第三层(从“汤恩伯认为”到篇末):

写东路军渡江情况。

朗读与默读相结合,重点理清文章的脉络,了解新闻消息的结构特点,了解文章主要内容。

总结阅读新闻消息的方法。

第二课时

1.有关新闻消息的常识。

2.阅读新闻消息的方法。

(一)深层探究(学生默读《人民解放军百万大军横渡长江》,思考下列问题。

1.通读课文,完成表格。

地点

时间

战况

中路军

西路军

东路军

2.主体部分为什么按“中路军、西路军、东路军”的顺序安排?

3.三路大军的渡江情况,哪路详写?

哪路略写?

为什么要这样安排?

设置这三个问题目的是培养学生抓住关键词句,筛选关键信息的能力。

结合文章主旨理解作者的写作意图。

【交流点拨】1.

安庆—芜湖

二十日夜起的二十四小时

已渡过三十万人

续表

九江—安庆

二十一日下午五时—二十二日二十二时

三十五万大军已渡过三分之二

南京—江阴

二十一日到二十二日

已大部渡过,余部二十三日可以渡完

2.首先,中路军最早渡江,所以先写;

其次,中、西两路所遇抵抗,都很微弱,东路所遇抵抗,较为顽强,所以中、西合写在前,东路单写在后。

先写中路军,再写西路军,然后写东路军,这样的顺序反映了三路大军开始渡江的时间先后,也体现了人民解放军渡江作战中先从中间突破、再以三路并进的战略部署。

根据时间发展及事件特点安排顺序,清晰合理。

3.中路军写得简略,是因为新华社在此前已经有关于中路军的详细报道,此处简略交代即可转入下文。

西路大军写得稍详,是因为渡江正在进行中,有些事情需要交代,如“至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完”。

已渡过的“正向南扩展中”,预示了战役的前景。

东路军写得最详,因为它所遇抵抗“较为顽强”,胜利来之不易,故作详细报道。

一是较具体地写了战斗情况;

二是更详尽地写了战果。

三个层次写得有同有异,有详有略,在统一中有变化,避免了重复雷同。

(二)品析语言

《人民解放军百万大军横渡长江》一文,语言准确、简明、凝练、概括性强,同时又鲜明、生动,富于感情色彩。

全文只有五百余字,但全面、清楚地报道了人民解放军三路共百万大军渡江战役的伟大历史场面。

1.请学生就语言的准确性,在课文中选例分析。

【交流点拨】例句①:

二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。

至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。

“突破”一词准确表现了战斗过程,表明有敌军防守,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵;

如用“越过”则不准确,因为其对象是静态的,表现不出战斗经过。

“渡至”一词含义丰富,有横渡和到达两层意思,文字简洁有力,准确表现了水战进军的特点;

用“到达”则太平淡。

“二十四小时内即已”,时间明确,含有渡江迅速,作战顺利之意,准确表现了神速特点。

如用“共”,则时限不明,一般化。

“至发电时止”,时间比“现在”更为确切。

用“余部”这一军事术语比用“剩下的”更为准确得体。

例句②:

然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线。

用“歼灭”及“击溃”而不是笼统地说“消灭”或说“打垮”,对“要塞”用“控制”说明江阴要塞已为我所用;

对“长江”用“封锁”,说明不准船只自由通航;

对“铁路”则用“切断”,说明我军堵住了敌人从铁路逃跑的退路。

词语搭配准确有力,恰切表明我军锐不可当的气势。

用词准确还表现在对某些概念的适当限制上,如西路军所遇之抵抗是“甚为微弱”,而东路军所遇之抵抗则“较为顽强”,这就非常恰切地表现了敌我双方较量的程度,既不一味地夸大自己,也不一味地贬抑敌人,用词恰到好处。

2.请学生就语言的鲜明生动,富于感情色彩的特点,在课文中选例,并作简要分析。

【交流点拨】“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”充满嘲讽蔑视的语气,嘲讽汤恩伯过高估计东面防线的巩固性,过低估计人民解放军的战斗力,“不料”一词既可见敌人狼狈,又可见我军神勇,感情色彩鲜明。

倘说“结果就在二十一日那一天”,尽管时间表述明白,但毫无感情色彩,且与上一句“二十一日”重复。

鲜明生动,富于感情色彩的例子在文中还很多。

例如“百万大军”“一千余华里”气势豪迈,排山倒海,“冲破”“横渡”“突破”胜利豪情,激动人心;

又如我军的“英勇善战”“锐不可当”与敌军的“纷纷溃退”“毫无斗志”,赞扬与藐视之情,对比鲜明;

再如“歼灭”“击溃”“占领”“控制”“封锁”“切断”一系列动词,鲜明地写出了我军一个又一个战果,富有动态,正如大军如潮,铁流难当的形势,雄阔有力,激情昂扬。

本文这种语言特点既是消息的要求,也是本文报道内容的需要。

通过这节课的学习,加深了我们对新闻的了解,掌握了一些新闻常识,另外,还深刻认识到中国革命的胜利是来之不易的,更要珍惜我们现在的学习机会,好好学习,回报祖国。

运用所学有关新闻知识,写一则新闻,报道学校或班级里某人、某事或某项活动,或发生在你身边的新鲜事。

要求:

①拟出恰当的标题。

②注意导语的概括性和准确性。

③要简洁明了,字数在300左右。

毛泽东

包括标题、导语、主体三部分

(人民解放军)英勇无畏、锐不可当

中路军首战告捷 叙(略) 衔接紧密

西路军所向披靡 叙议结合(详) 过渡自然

东路军遭遇顽强抵抗 叙(详) 结构严谨

(课堂教学设计理念,实际教学效果及改进设想)

2 首届诺贝尔奖颁发

1.掌握本课生字词,巩固新闻消息的常识,把握新闻的内容及结构特点。

2.能根据新闻的结构理清内容、层次并体会新闻消息准确、简洁的语言特点。

感受诺贝尔奖项的魅力,激发自己的学习热情。

理清内容、层次并体会新闻消息准确、简洁的语言特点。

体会语言准确、简洁的特点。

1课时

导入(故事导入):

2012年10月,莫言获得诺贝尔文学奖。

2015年10月,屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。

她成为首获科学类诺贝尔奖的中国人。

诺贝尔奖首次颁发是什么情况?

今天让我们一起读一则新闻消息,了解首届诺贝尔奖的获得情况。

1.交流背景

诺贝尔奖简介

诺贝尔奖创立于1901年,它是根据瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·

贝恩哈德·

诺贝尔的遗嘱以其部分遗产作为基金创立的。

诺贝尔奖包