自考试题2001-2011生理心理学.doc

《自考试题2001-2011生理心理学.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自考试题2001-2011生理心理学.doc(56页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

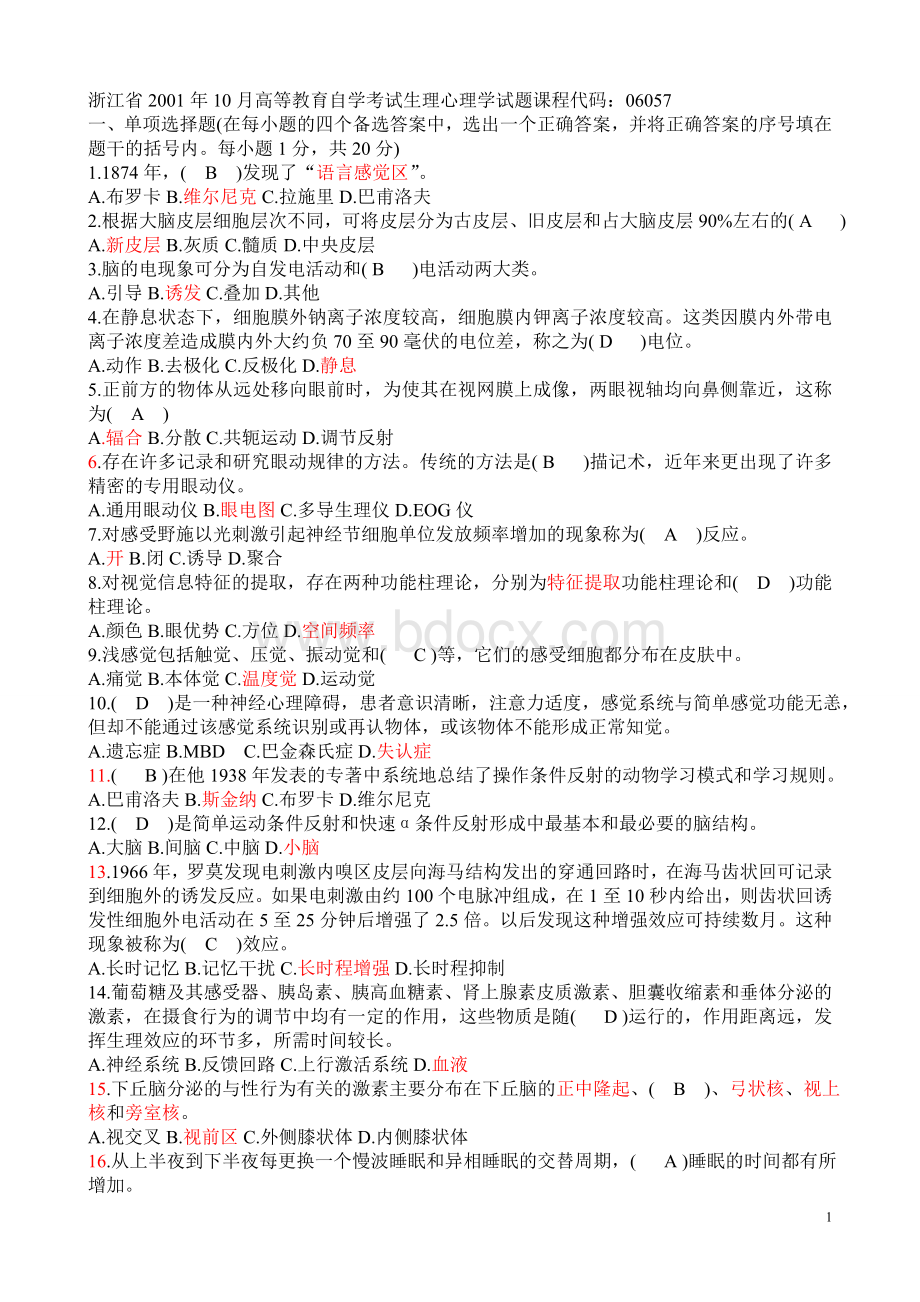

浙江省2001年10月高等教育自学考试生理心理学试题课程代码:

06057

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。

每小题1分,共20分)

1.1874年,(B)发现了“语言感觉区”。

A.布罗卡B.维尔尼克C.拉施里D.巴甫洛夫

2.根据大脑皮层细胞层次不同,可将皮层分为古皮层、旧皮层和占大脑皮层90%左右的(A)

A.新皮层B.灰质C.髓质D.中央皮层

3.脑的电现象可分为自发电活动和(B)电活动两大类。

A.引导B.诱发C.叠加D.其他

4.在静息状态下,细胞膜外钠离子浓度较高,细胞膜内钾离子浓度较高。

这类因膜内外带电离子浓度差造成膜内外大约负70至90毫伏的电位差,称之为(D)电位。

A.动作B.去极化C.反极化D.静息

5.正前方的物体从远处移向眼前时,为使其在视网膜上成像,两眼视轴均向鼻侧靠近,这称为(A)

A.辐合B.分散C.共轭运动D.调节反射

6.存在许多记录和研究眼动规律的方法。

传统的方法是(B)描记术,近年来更出现了许多精密的专用眼动仪。

A.通用眼动仪B.眼电图C.多导生理仪D.EOG仪

7.对感受野施以光刺激引起神经节细胞单位发放频率增加的现象称为(A)反应。

A.开B.闭C.诱导D.聚合

8.对视觉信息特征的提取,存在两种功能柱理论,分别为特征提取功能柱理论和(D)功能柱理论。

A.颜色B.眼优势C.方位D.空间频率

9.浅感觉包括触觉、压觉、振动觉和(C)等,它们的感受细胞都分布在皮肤中。

A.痛觉B.本体觉C.温度觉D.运动觉

10.(D)是一种神经心理障碍,患者意识清晰,注意力适度,感觉系统与简单感觉功能无恙,但却不能通过该感觉系统识别或再认物体,或该物体不能形成正常知觉。

A.遗忘症B.MBDC.巴金森氏症D.失认症

11.(B)在他1938年发表的专著中系统地总结了操作条件反射的动物学习模式和学习规则。

A.巴甫洛夫B.斯金纳C.布罗卡D.维尔尼克

12.(D)是简单运动条件反射和快速α条件反射形成中最基本和最必要的脑结构。

A.大脑B.间脑C.中脑D.小脑

13.1966年,罗莫发现电刺激内嗅区皮层向海马结构发出的穿通回路时,在海马齿状回可记录到细胞外的诱发反应。

如果电刺激由约100个电脉冲组成,在1至10秒内给出,则齿状回诱发性细胞外电活动在5至25分钟后增强了2.5倍。

以后发现这种增强效应可持续数月。

这种现象被称为(C)效应。

A.长时记忆B.记忆干扰C.长时程增强D.长时程抑制

14.葡萄糖及其感受器、胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素皮质激素、胆囊收缩素和垂体分泌的激素,在摄食行为的调节中均有一定的作用,这些物质是随(D)运行的,作用距离远,发挥生理效应的环节多,所需时间较长。

A.神经系统B.反馈回路C.上行激活系统D.血液

15.下丘脑分泌的与性行为有关的激素主要分布在下丘脑的正中隆起、(B)、弓状核、视上核和旁室核。

A.视交叉B.视前区C.外侧膝状体D.内侧膝状体

16.从上半夜到下半夜每更换一个慢波睡眠和异相睡眠的交替周期,(A)睡眠的时间都有所增加。

A.异相B.慢波一期C.慢波二期D.慢波三期

17.由不良的个性特点、重大精神创伤、心理暗示作用和赔偿心态等多种心理因素造成的遗忘症称之为(D)遗忘症。

A.顺行性B.逆行性C.柯萨可夫D.心因性

18.当电刺激大脑的某些区域时,动物会出现追求刺激的强烈欲望,这些区域称为(B)

A.惩罚中枢B.奖励中枢C.饥中枢D.饱中枢

19.脊髓运动神经元发挥最后共同公路的功能时,存在着许多生理现象:

聚合、分散、闭锁、(A)和分数化。

A.易化B.耽搁C.开放D.整合

20.(B)是防御和攻击行为的重要中枢,它的不同区影响着不同类型的防御和攻击行为。

A.丘脑B.下丘脑C.中脑D.大脑皮层

二、填空题(每空1分,共20分)

1.神经解剖将神经系统分为中枢神经系统和外周神经系统两部分。

2.中脑、桥脑和延脑统称为脑干。

3.根据植物神经的中枢部位、形态特点,可将其分为交感神经和副交感神经,在功能上彼此拮亢,共同调节和支配内脏活动。

4.生理心理学是心理学科学体系中的重要基础理论学科之一。

它以心身关系为自己的基本命题,力图阐明各种心理活动的生理机制。

5.视网膜分为内、外两层,外层是色素上皮层,内层是由5种神经细胞组成的神经层。

6.音强的神经编码较为复杂,可分为级量反应编码、调频式编码和细胞分工编码。

7.神经活动的模式匹配理论认为,在新刺激作用下形成的新异刺激模式与神经系统活动模式之间的不匹配,是朝向反应的生理基础。

8.在脑手术中,仅用局部麻醉、头脑处于清醒状态的病人,如果大脑两半球的面部运动代表区和辅助运动区受到弱电流刺激,则会发出“嗷”的叫声,这种现象称为刺激的阳性效应;与此相反,如果在病人讲话时给予相同的刺激,则会使讲话中断、停止或语句发生错误,这一现象称为刺激的阴性效应。

9.无论是渗透压性失水还是容积性失水,它既会通过复杂的体液环节作用于肾脏,使水潴留在体内,又会通过脑内渴中枢引起机体的摄水行为。

10.人类的睡眠可分为慢波睡眠和异相睡眠。

三、名词解释(每小题4分,共20分)

1.直接瞳孔反射和间接瞳孔反射:

在一个眼的角膜前给光或撤光引起其瞳孔变化,称为直接瞳孔反射。

与此同时,引起另一只眼瞳孔变化,称为间接瞳孔反射。

2.帕帕兹环:

边缘系统的主要回路,海马→穹窿→乳头体→乳头丘脑束→丘脑前核→扣带回→海马,这条回路称为帕帕兹环。

3.双耳分听试验:

对人脑两半球听觉功能不对称性进行研究的方法,通过立体声耳机将成对的声音刺激(但内容不同)送至双耳,这样连续给予声音刺激,每次同时达到两侧半球的声音刺激内容不同,最后要求被试说出听到的声音内容。

4.假怒:

动物去除大脑皮层后,对各种不愉快的刺激如轻触、气流等均表现出极度夸大的攻击性行为:

弓腰、竖毛、咆哮、嘶叫和张牙舞爪等,这些行为缺乏指向性,很难说动物伴有怒的内心体验,这种动物的行为表现称为假怒。

5.肌梭:

是一种特殊的本体感受器,即肌肉长度变化的感受器。

这种感受器的感受性受小运动神经元传出神经的调节。

四、简答题(每小题8分,共24分)

1.简述痛觉与其他感觉相比的主要特点。

痛觉是一种生物学保护性反应,使机体对有害刺激产生相应行为以排除有害刺激。

与其他感觉相比,具有许多特点:

首先,痛觉不仅包含感觉成分,还包含有情感成分、植物性成分和运动成分。

其次,疼痛感觉的适应性较差,在痛觉刺激持久作用的过程中,痛觉感觉阈值并不增高而出现敏感化现象。

最后,疼痛觉的性质是多样的,可以按出现的部位、特点和方式将痛觉分为很多类型。

2.简述躯体感觉神经编码的基本规律。

躯体感觉神经编码的基本规律是对各种刺激模式进行细胞分工编码,而这些细胞又以不同空间对应关系分布着;对于刺激强度则以神经元单位发放频率的改变进行编码。

3.简述记忆的痕迹理论。

20世纪60-70年代的记忆痕迹理论将记忆过程大体分为短时记忆和长时记忆两类。

短时记忆的脑机制为脑内神经元回路中生物电的自我兴奋作用造成的反响振荡。

也可能因为一些条件促成脑内逐渐发生生物化学与突触结构形态的变化,从而使短时记忆发展为长时记忆。

这就是盛行20多年的记忆痕迹理论。

虽然对神经信息传递机制的认识已经看出记忆痕迹理论的历史局限性,但它仍是生理心理学解释记忆机制的重要理论。

五、论述题(共16分)

论述睡眠机制的理论发展。

答:

对于睡眠和梦的生理机制的研究很早就开始,如弗洛伊德对梦的解释和巴甫洛夫的睡眠理论广为流传。

然而对睡眠机制的深入认识时间较短,40-50年代对脑干网状结构的研究曾一度解释睡眠和梦的生理机制。

脑干上部的网状上行激活系统对维持觉醒状态起重要作用;桥脑下部网状结构对睡眠起重要作用;脑干上部与脑干下部网状结构的相互作用维持正常的睡眠与觉醒周期。

60年代,借助成熟的电生理技术找到了睡眠类型和梦的生理指标。

如人类的睡眠可以分为两种类型,即慢波睡眠和异相睡眠,根据脑电活动和行为变化的平行性,慢波睡眠又可分四期,即入睡期、浅睡期、中睡期和深睡期;在慢波睡眠之后是异相睡眠期,人的每晚睡眠大约有慢波睡眠和异相睡眠交替变化4-6个周期所组成。

并由于慢波睡眠和异相睡眠所占的比例不同决定睡眠的性质和质量。

70年代,脑化学通路理论的成熟为睡眠和梦的生理机制的研究提供了新的前景。

证明脑内存在着一些关键性结构,其生理、生化过程的维持和转变对睡眠具有重要意义。

对于慢波睡眠,关键性结构是缝际核、孤束核和视前区、前脑基底部;对于异相睡眠,关键性结构是桥脑大细胞区、蓝斑中小细胞、外侧膝状体神经元和延脑网状大细胞核等结构;两类核团的不同神经元对视前区的视交叉上核的双重交替控制形成了睡眠与觉醒交替及慢波睡眠和异相睡眠变化。

另外,与睡眠有关的化学物质是单胺类神经递质、胆碱类神经递质和多肽等。

对于睡眠和梦的许多问题仍须深入研究。

浙江省2002年1月高等教育自学考试生理心理学试题课程代码:

06057

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案,并将其号码填在题干的括号内。

每小题1分,共20分)

1.在大脑中,灰质分布在表层,称为(D),白质在深部,称为髓质。

A.古皮层B.旧皮层C.新皮层D.大脑皮层

2.尾状核和豆状核组成(A),对机体的运动功能起调节作用。

A.纹状体B.四叠体C.基底神经节D.内囊

3.突触前兴奋的神经冲动并不能跳跃突触间隙直接传向突触后成分,绝大多数情况下通过(A)传递机制才能完成信息的传递过程。

A.化学B.电C.物理D.直接接触

4.神经元对刺激强度是按(B)规律进行调频式或数字式编码。

A.级量反应B.全或无C.阶段性级量反应D.阶段性全或无

5.视轴、(C)和瞳孔同时变化的反射活动称为调节反射,它是保证外界景物在视网膜上清晰成像的重要生理机制。

A.眼帘B.眼球C.晶体曲率D.视细胞感光性

6.光感受器电位变化是一种级量反应,光感受器电位与光刺激强度成(D)关系。

A.线性B.多项式C.指数D.对数

7.视觉通路始于视网膜上的神经节细胞,神经节细胞的轴突构成视神经,其末梢止于(A)。

A.外侧膝状体B.内侧膝状体C.上丘D.下丘

8.视觉生理心理学研究发现,视皮层内许多具有相同感受野、相同功能的神经元在垂直于皮层表面方向上呈柱状分布,它们只对某一种视觉特征发生反应,从而形成了该种视觉特征的基本功能单位,这称之为视觉特征(D)。

A.感受单元B.感受阈限C.感受野D.功能柱

9.痛觉是一种生物学保护性反应,它不仅包含感觉成分,还包含(A)成分、植物性成分和运动成分。

A.情感B.意志C.人格D.敏感化

10.(B)是由新异性强刺激引起机体产生的一种反射活动,表现为机体突然中止现有活动,将头面部甚至整个机体转向新异刺激发生的方向。

A.随意注意B.朝向反应C.条件反射D.上述答案均不对

11.人类大脑皮层的(D)属于联络区,其中最大的是前额叶皮层。

A.50%B.60%C.70%D.80%

12.在过去10多年,关于记忆与记忆的生理心理学理论发生了重大变迁,从单一记忆的脑结构——(D)——发展为多重脑记忆系统。

A.大脑皮层B.下丘脑C.边缘系统D.海马

13.传统分类法一般将语言产生障碍统称为(B)失语症,包括语词发音、用语、语法和书写功能障碍等。

A.感觉性B.运动性C.传导性D.皮层间

14.(A)含量的下降是引起饥饿感的原发性因素。

A.血糖B.葡萄糖C.血脂