知识科学与知识管理武汉理工大学参考答案.docx

《知识科学与知识管理武汉理工大学参考答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《知识科学与知识管理武汉理工大学参考答案.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

一、隐性知识显性知识的特点

显性知识(explicitknowledge)

说得出来的和写得出来的。

可以用语言、文字、数据、图形、图像、视频等表达、传递。

由于可以编码输入计算机,所以又有人称之为“可编码知识”(codifiedknowledge)

注意:

显性知识并不是知识本身,而只是知识的载体

可传播共享有规律可循

隐性知识(tacitknowledge)

1、难以表达的知识,保留在个人的头脑中。

(觉察到的、未觉察到的)

2、包括经验、技巧、诀窍,是个人的技能、技巧和能力,个人主观的洞察力、直觉与预感等皆属隐性知识,是靠实践摸索和体验来获得的。

只可意会不可言传

比例:

一般来说,人类80%的知识属于隐性的,能说出的只有20%。

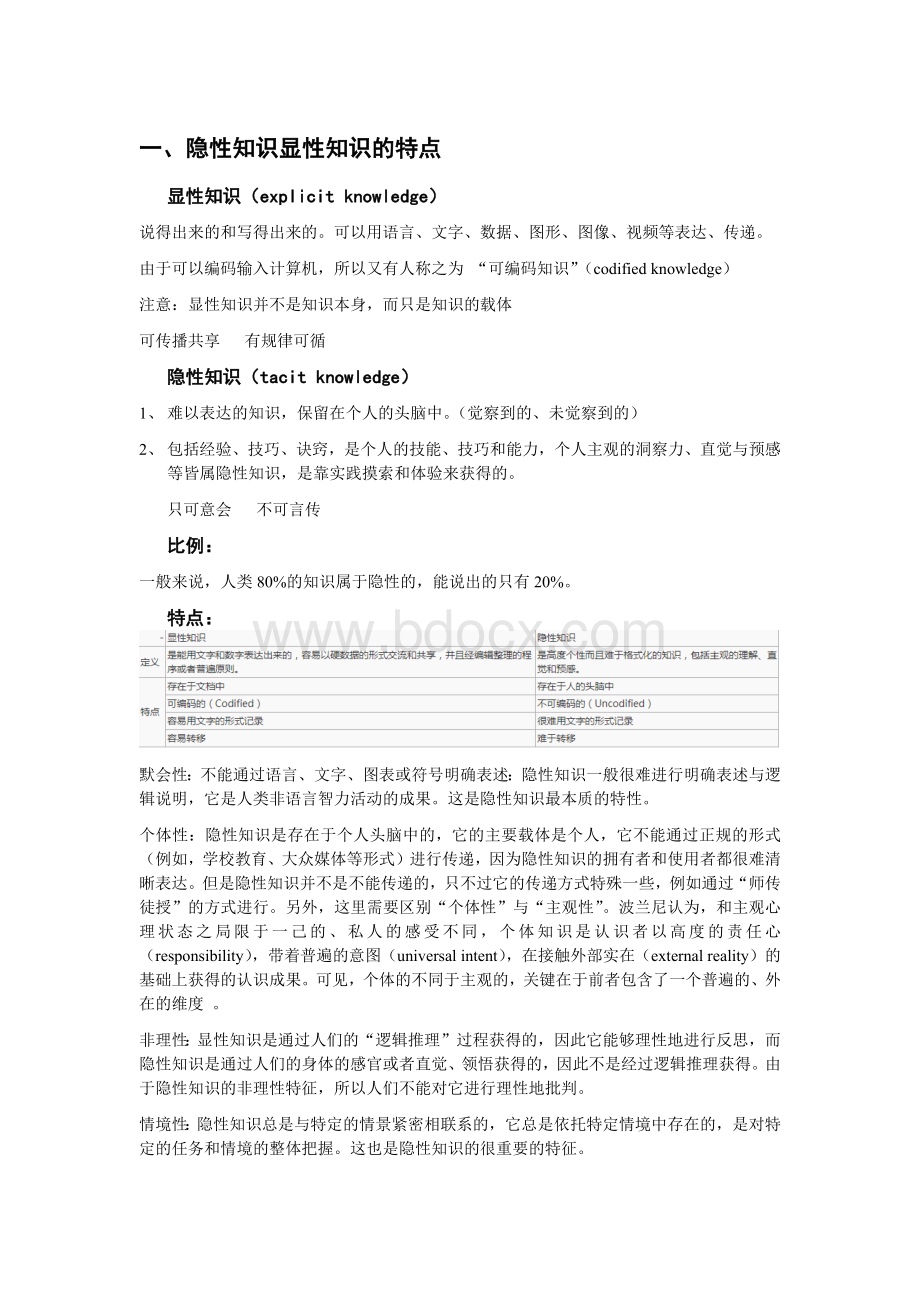

特点:

默会性:

不能通过语言、文字、图表或符号明确表述:

隐性知识一般很难进行明确表述与逻辑说明,它是人类非语言智力活动的成果。

这是隐性知识最本质的特性。

个体性:

隐性知识是存在于个人头脑中的,它的主要载体是个人,它不能通过正规的形式(例如,学校教育、大众媒体等形式)进行传递,因为隐性知识的拥有者和使用者都很难清晰表达。

但是隐性知识并不是不能传递的,只不过它的传递方式特殊一些,例如通过“师传徒授”的方式进行。

另外,这里需要区别“个体性”与“主观性”。

波兰尼认为,和主观心理状态之局限于一己的、私人的感受不同,个体知识是认识者以高度的责任心(responsibility),带着普遍的意图(universalintent),在接触外部实在(externalreality)的基础上获得的认识成果。

可见,个体的不同于主观的,关键在于前者包含了一个普遍的、外在的维度。

非理性:

显性知识是通过人们的“逻辑推理”过程获得的,因此它能够理性地进行反思,而隐性知识是通过人们的身体的感官或者直觉、领悟获得的,因此不是经过逻辑推理获得。

由于隐性知识的非理性特征,所以人们不能对它进行理性地批判。

情境性:

隐性知识总是与特定的情景紧密相联系的,它总是依托特定情境中存在的,是对特定的任务和情境的整体把握。

这也是隐性知识的很重要的特征。

文化性:

隐性知识比显性知识更具有强烈的文化特征,与一定文化传统中人们所分析那个的概念、符号、知识体系分不开,或者说,处于不同文化传统中的人们往往分享了不同的隐性知识“体系”,包括隐性的自然知识“体系”,也包括隐性的社会和人文知识“体系”。

偶然性与随意性:

隐性知识比较偶然、比较随意,很难捕捉,所以获取的时候就比显性知识要困难。

相对性:

这里的相对性有两层含义:

一是隐性知识在一定条件下可以转化为显性知识,二是相对于一个人来说是隐性知识,但是同时对另一个人来说可能已经是显性知识,反之亦然。

稳定性:

与显性知识相比,隐性知识与观念、信仰等一样,不易受环境的影响改变;它较少受年龄影响,不易消退遗忘;也就意味着个体一旦拥有某种隐性知识就难以对其进行改造。

这意味着隐性知识的建构需要在潜移默化中进行。

整体性:

尽管隐性知识往往显得缺乏逻辑结构,然而,它是个体内部认知整合的结果,是完整、和谐、统一的主体人格的有机组成部分,对个体在环境中的行为起着主要的决定作用,其本身也是整体统一,不可分割的。

二、SECI案例分析

具体内容:

SECI模型存在一个基本的前提,知识的创新是通过隐性知识和显性知识的相互转化,都是处在社会交往的群体与情境中来实现和完成的。

关于“隐性知识”与“显性知识”相互转化SECI模型的“社会化(socialization)、外在化(externalization)、组合化(combination)、内隐化(internalization)过程,完成一次螺旋上升的每一个阶段都有一个“场(Ba)”存在。

相应于知识转化四个过程阶段的“场(Ba)”,分别为“创始场(OriginatingBa)、对话场(Interacting/DialoguingBa)、系统化场(Cyber/SystemizingBa)、练习场(ExercisingBa)”。

案例应用:

“潜移默化”(社会化),指的是隐性知识向隐性知识的转化。

它是一个通过共享经历建立隐性知识的过程,而获取隐性知识的关键是通过观察、模仿和实践,而不是语言。

(l)设计师和工程师在整个开发过程中相互交流、讨论来解决问题。

他们访问开发阶段的每一个现场,通过面对面交流企图捕获这种隐形的现场知识。

将一个人现存的想法或意念直接传达或移转给他的同仁或部属,强调“大我”的精神,愿意让人分享他个人的知识,因而创造了一个共有的知识转化之场所(ba)。

“外部明示”(外化),指隐性知识向显性知识的转化。

它是一个将隐性知识用显性化的概念和语言清晰表达的过程,其转化手法有隐喻、类比、概念和模型等。

这是知识创造过程中至关重要的环节。

在商业实务方面,外表化须有下列两项要素之协助:

(l)通过面对模型,进行面对面的交流将隐性知识转化为显性知识。

(2)每个人都参与设计,将自己的评论与建议提交到在线的工程信息共享系统,在这里人们可以床波和输入他们的现场技巧。

“汇总组合”(组合化),指的是显性知识和显性知识的组合。

它是一个通过各种媒体产生的语言或数字符号,将各种显性概念组合化和系统化的过程。

在商业实务方面,组合阶段包含下列三小项程序:

(l)中级管理人员把有用的内容正式登记在Z-EIS。

(2)登记过的技巧条目成为有用的知识前,一般要事先过滤。

把很多有用的知识选出来编进“质量保证目录”,作为设计参考有用的新的显性知识。

“内部升华”(内化),即显性知识到隐性知识的转化。

它是一个将显性知识形象化和具体化的过程,通过“汇总组合”产生新的显性知识被组织内部员工吸收、消化,并升华成他们自己的隐性知识。

(1)通过Z-EIS系统把这些设计开发技巧的显性知识就被现场利用,同时又变为使用者的隐性知识。

三、知识分享的主要障碍

个人障碍:

1、知识拥有者的障碍:

(1)知识私有的价值观

许多知识拥有者认为知识是私有的,即知识是个人的资源和财富,拥有了它就可获得竞争优势地位或保持自己的利益,而一旦外泄这些知识,其相应的优势地位就会丧失,自身的利益就会受到损害。

正是基于这样的观念,许多知识拥有者不愿意参与知识共享。

(2)缺乏足够的经济激励

(3)害怕丧失知识垄断优势

在许多员工看来,“知识就是力量/权力(knowledgeispower),,员工在组织内部的职位和作用往往是由他所独占的特殊的知识决定的,这些独特的知识资源使他们与其他员工区别开来。

因此,共享这些知识无异于将自身的优势抛弃。

这种“心理不安全感”和知识共享风险的存在,使知识拥有者对知识共享抱有排斥态度。

劳动力市场的供过于求,导致员工间的竞争日益加剧,对失业的担心使很多员工不愿意共享他们的知识。

很多组织侧重于个人贡献和个人能力评价的薪酬体系也使这种状况雪上加霜。

(4)表达障碍

一些员工不积极参与知识共享,是因为这些知识拥有者缺乏适当的语言概念、媒介和工具来表达自己的知识。

(5)缺乏自信

员工积累的知识是通过学习、实践和不断地体验而得来的,其有效性和有用性往往只有知识拥有者自己才能判断。

在很多情况下,由于认知障碍,知识拥有者可能也无法意识到自身掌握知识的价值,此时,如果组织不能承认他们知识的价值,或员工缺乏自信,也会阻碍他们有效地进行知识共享。

知识需求者的障碍

认知障碍

认知障碍来自于两方面:

其一是指知识需求者没有意识到自身所欠缺的知识,这种需要只有当他们面临新任务、新环境,出现新问题时才能意识到,但此时已经失去了进行知识共享和知识储备的最佳时机。

这就需要组织定期对员工所需的技能进行评估和预测,使员工意识到自己在哪些方面的知识是欠缺的。

其二是指即使知识需求者认识到了自身知识的不足,从而产生了知识学习和共享的需求,但是他们缺乏渠道去了解组织中哪些员工具有他们所需的知识,或者缺乏与这些知识拥有者有效的联系方法。

要克服这个障碍有赖于组织提供知识交流或共享平台,如“知识地图”或“知识黄页”,帮助员工随时随地以最快、最便捷的方式与知识拥有者取得联系。

心理障碍

其一,因循守旧、畏惧创新。

组织内有些员工性格保守,害怕新事物,不愿意接受新知识,在他们看来,新知识的出现是一件可怕的事情,他们不肯面对现实,不能快速地接受和吸收信知识,对知识共享抱敌视态度。

其二,抱有“非此地发明”的心理。

有些员工对他人的知识持有怀疑态度,他们宁愿相信原有知识,而不愿意共享他人的知识。

―其三,迷信权威。

有些员工只相信组织中职位较高或名望较高的人士,对其他员工则过于轻视,这种迷信权威的心态会阻碍他们主动学习其他员工有价值的知识。

―其四,对“无知”的畏惧。

有些员工认为向他人学习意味着承认自己在这一方面“无知”,可能会降低自己的声望,从而不愿参与知识共享。

(6)就近求助

很多员工出现知识需求时,往往就近求助,从自己熟悉、尊敬或喜欢的员工那里寻求帮助。

然而,这种情况下得到的知识往往是“满意解”而非“最优解”,它实质上降低了人们获得最佳知识的可能,也就成为阻碍知识共享的一个现实原因。

(7)共享成本

―知识共享需要一定的成本,然而,一些员工出于共享成本和收益的考虑,比如,学习他人知识不是一件轻而易举的事情,往往需要花费很长的时间和精力,而学习的效果又有很大的不确定性,因此,他们不愿意进行知识共享。

组织文化的障碍:

阻碍知识共享的组织文化

封闭储藏型组织

组织的文化鼓励员工尽量储藏资源,并借助其来提高自己的绩效与私利.

崇尚创新型组织

―崇尚个人英雄―崇尚创新

―耻于模仿

孤立无法沟通型的组织

―缺乏共同的语言:

各部门术语不同

―缺乏共同的文化规范:

文化、价值观、思考方式、决策方式不同

买书型组织

不清楚隐性知识的存在或价值

只注重外在的知识管理设备

随意附加型组织

只在员工日常工作上附加一些知识共享的工具。

把知识管理看得过于简单。

四、知识管理还是管理知识

所谓知识管理的定义为,在组织中建构一个人文与技术兼备的知识系统,让组织中的信息与知识,透过获得、创造、分享、整合、记录、存取、更新等过程,达到知识不断创新的最终目的,并回馈到知识系统內,个人与组织的知识得以永不间断的累积,从系统的角度进行思考这将成为组织的智慧资本,有助于企业做出正确的决策,以因应市场的变迁。

五、知识管理与知识科学启发建议

启发:

信息时代的竞争已经是“知识学习速度”的竞争,快速掌握知识已经成为生存的基础。

信息时代,时局的发展,技术的进步都以无法估量的速度在进行,在这样的时代,知识的刷新速度也飞速进行,这点体现在软件行业更为突出,几年前C++、COM、OCX的开发还很主流,不过几年过去了,java已经大行其道,因此在开发领域,非常需要不断的学习新的知识,在新的开发技术出现之后,谁能够快速地掌握该技术,并将此技术应用于实践,谁就能掌握更多的主动权,具有更大的竞争力。

知识是需要分享的

将自己的知识进行分享,除了在分享过程中,使自己对知识的掌握程度更高,将知识显性化之外,还会增进别人对自己的了解,在此了解基础上还会增进别人对自己的信任,树立自己的个人品牌。

信息不是知识,信息需要经过验证、思考、亲身体验、发现问题、解决问题之后,才转化为知识。

只有对自己的知识进行系统的管理,才会不断的进步。

人的记忆力是有限的,即使是经过实践验证过的知识,经过长时间的搁置之后,也会淡忘,如果不对自己的知识进行管理,那么你的学习就是一个边学边丢的过程,只有对自己的知识进行系统、科学的管理,才能使知识不断的变丰富

建议:

(1)邀请同学们自己在课上分享一下自己在平时个人知识管理的技巧方法、学习心得,对于知识科学的看法认知。

(2)建立课程交流群,大家可以通过讨论群交流经验互相学习。

(