届高考语文二轮专项训练5古代诗歌鉴赏.docx

《届高考语文二轮专项训练5古代诗歌鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考语文二轮专项训练5古代诗歌鉴赏.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

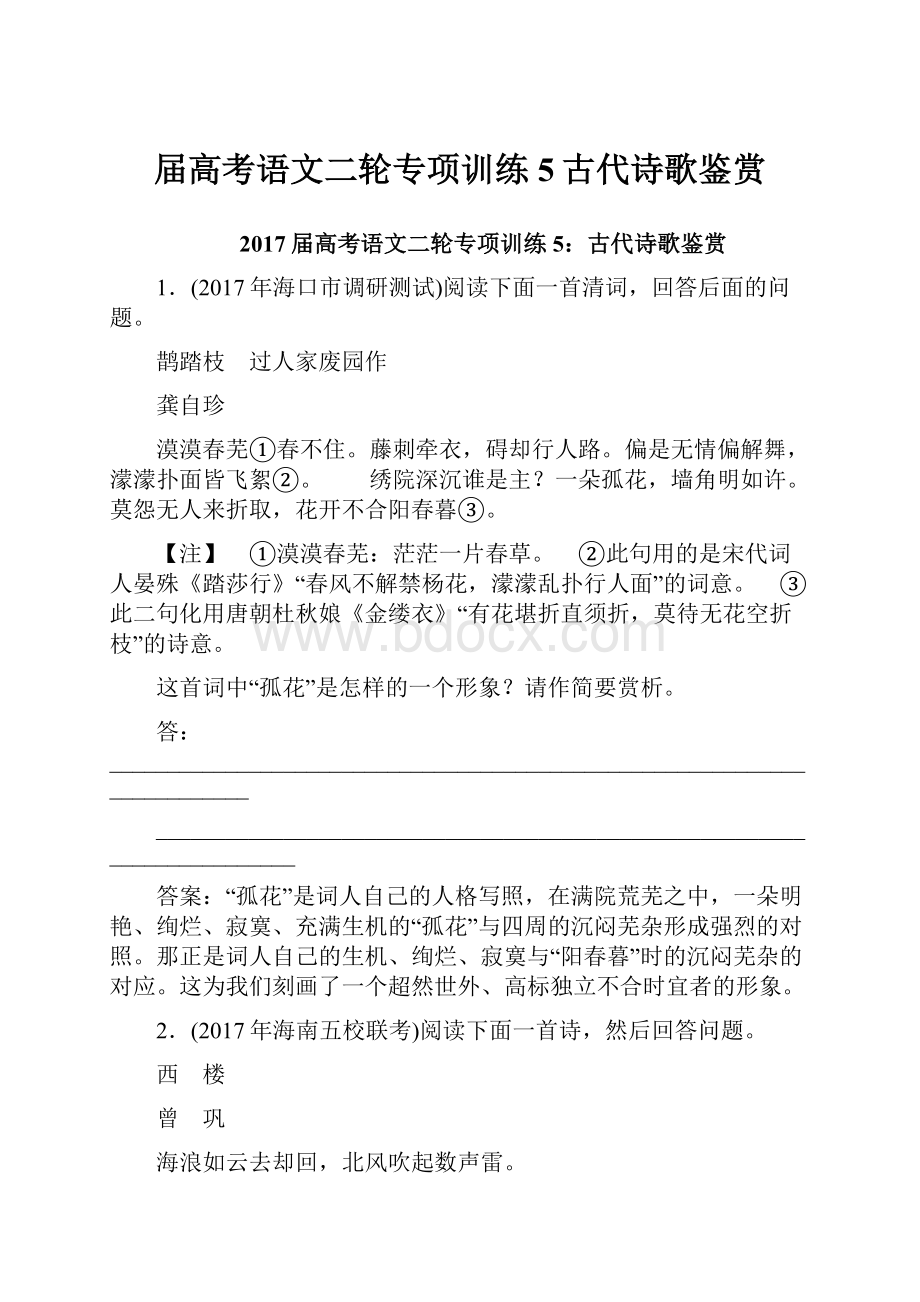

届高考语文二轮专项训练5古代诗歌鉴赏

2017届高考语文二轮专项训练5:

古代诗歌鉴赏

1.(2017年海口市调研测试)阅读下面一首清词,回答后面的问题。

鹊踏枝 过人家废园作

龚自珍

漠漠春芜①春不住。

藤刺牵衣,碍却行人路。

偏是无情偏解舞,濛濛扑面皆飞絮②。

绣院深沉谁是主?

一朵孤花,墙角明如许。

莫怨无人来折取,花开不合阳春暮③。

【注】 ①漠漠春芜:

茫茫一片春草。

②此句用的是宋代词人晏殊《踏莎行》“春风不解禁杨花,濛濛乱扑行人面”的词意。

③此二句化用唐朝杜秋娘《金缕衣》“有花堪折直须折,莫待无花空折枝”的诗意。

这首词中“孤花”是怎样的一个形象?

请作简要赏析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

“孤花”是词人自己的人格写照,在满院荒芜之中,一朵明艳、绚烂、寂寞、充满生机的“孤花”与四周的沉闷芜杂形成强烈的对照。

那正是词人自己的生机、绚烂、寂寞与“阳春暮”时的沉闷芜杂的对应。

这为我们刻画了一个超然世外、高标独立不合时宜者的形象。

2.(2017年海南五校联考)阅读下面一首诗,然后回答问题。

西 楼

曾 巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔①,卧看千山急雨来。

【注】 ①钩疏箔:

把帘子挂起。

这首诗描写了什么景象?

诗的前两句从什么角度来渲染这种景象?

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

这首诗描写了海滨暴风雨来临的壮美景象。

诗的前两句分别从视觉与听觉两个方面写浪卷、云涌、风吹、雷鸣,渲染了“山雨欲来风满楼”的雄伟气势。

3.(2017年抚顺一中质检)阅读下面这首宋诗,完成后面的问题。

题李世南①画扇

蔡 肇②

野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林。

逢人抱瓮③知村近,隔坞④闻钟觉寺深。

【注】 ①李世南:

北宋著名画家,擅画山水。

②蔡肇(?

~1119):

字天启,丹阳(今属江苏)人。

曾任吏部员外郎、中书舍人等职。

③瓮:

这里指水瓮。

④坞:

地势周围高而中央凹的地方,这里指山坞。

请简单描述一下李世南画的扇面中应有的景物。

这样一幅画面呈现出什么样的气氛?

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

本题有两问,回答第一问时应结合诗句内容进行描述,而不能只是简单地把景物罗列出来;回答第二问应在第一问景物描述的基础上,抓住诗句中的关键字眼,如“潺潺”“瑟瑟”“平”“细”等细细地品味并概括景物特点。

答案:

画面大概是:

有条小溪从两山之间流出,树林里树叶飘落,一个人抱着瓮在路上(或在溪边),山谷那边隐约露出寺庙。

画面中应有小溪、山(山坞)、树林(落叶)、人、瓮、寺庙等六种景物。

这幅画面呈现出的是乡村野外恬静、安详的气氛。

4.(2017年海南省四校联考)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春中田园作

王 维

屋上春鸠鸣,村边杏花白。

持斧伐远扬,荷锄觇泉脉。

归燕识故巢,旧人看新历。

临觞忽不御,惆怅远行客。

诗人在前六句中借助哪些意象、描绘了一幅怎样的景象?

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

诗人借助于春天特有的意象春鸠、杏花、归燕、新历以及持斧整桑、荷锄理水等农民经冬后最早的劳动,描绘了一幅富有生气、充满生活之美的春天到来的景象。

5.阅读下面这首宋词,回答后面的问题。

昭君怨·梅花

郑 域

道是花来春末,道是雪来香异。

竹外一枝斜,野人家。

冷落竹篱茅舍,富贵玉堂琼榭。

两地不同栽,一般开。

请简要分析词中塑造的“梅花”这一艺术形象。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

两处的梅花虽然气质姿态有别,一为幽独,一为俊雅高洁,但是它们都纯洁傲岸,在下雪之时盛开。

6.(2017年鞍山一中期中)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

宿济州西门外旅馆

晁端友

寒林残日欲栖乌①,壁里青灯乍有无。

小雨愔愔②人假寐,卧听疲马啮残刍。

【注】 ①乌:

乌鸦。

②愔愔:

寂静无声。

诗中的“乌”和“马”两个意象有何作用?

请简要说明。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

本题要求说明“乌”“马”意象的作用,诗言志,诗歌的意象是诗人用来表达情感的,因此,应围绕诗人抒发的情感来回答。

答案:

诗中的“乌”和“马”既是实景,又倾注着诗人的感情:

乌鸦暮投林,而诗人却无家可归,只得暂栖旅馆;疲马夜不眠,何况人呢?

“乌”和“马”,一反一正衬托了诗人奔波劳顿、凄风苦雨的漂泊之情。

7.(2017年河南省郑州外国语月考)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

木芙蓉

吕本中

小池南畔木芙蓉,雨后霜前着意红。

犹胜无言旧桃李,一生开落任东风。

窗前木芙蓉

范成大

辛苦孤花破小寒,花心应似客心酸,

更凭青女①留连得,未作愁红怨绿看。

【注】 ①青女:

传说中掌管霜雪的女神。

这两首诗中木芙蓉的形象有什么不同?

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

通过分析我们发现,解答本题应注意分析物象与人物之间的内在精神意趣的联系,扣住形象蕴涵的情感与象征的身份作答。

吕诗中写木芙蓉经霜历雨,但开落任东风,毫不在意,逍遥自适,是豪迈大度的士大夫的象征。

范诗中的木芙蓉“辛苦”“心酸”,面对霜雪,但未作“愁”“怨”之色,仍乐观处世,象征孤独但乐观的人之形象。

答案:

吕诗着重描写的是逍遥闲适,任由风吹雨打的形象;(步骤一)范诗写的木芙蓉孤苦、心酸,处境凄凉,但作者并没有把这花看做愁苦。

(步骤二)前者象征闲适之士的豪迈与大度的形象,后者象征在凄苦孤独的环境中的乐观者形象。

(步骤三)

8.(2017年河南省平顶山调研)阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

瀑 布

李 忱

千岩万壑不辞劳,远看方知出处高。

溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。

简要分析诗中塑造的“瀑布”这一艺术形象。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

涓涓细流不辞辛劳,汇集成一落千丈、雄伟壮观的瀑布,而后又谢绝溪涧的挽留,继续向前,流向大海,决心化作汹涌澎湃的波涛。

这“瀑布”乃是胸怀大志、不惧艰难、不达目的誓不罢休的志士的化身。

9.(2017年河南省豫南九校联考)阅读下面的宋诗,然后回答问题。

溪 亭

林景熙

清秋有馀思,日暮尚溪亭。

高树月初白,微风酒半醒。

独行穿落叶,闲坐数流萤。

何处渔歌起?

孤灯隔远汀。

诗人运用了哪些反映时间变化的意象来表现其情感?

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

本题考查对时间意象的把握,从季节的角度看,显示时间的意象是清秋、落叶;从一天的时间角度看,显示时间的意象是日暮、月初白、流萤和孤灯。

答案:

清秋、日暮、月初白、落叶、流萤、孤灯。

10.(2017年育明高中期中)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

塞下曲(其六)

戎 昱

北风凋白草,胡马日爣爣①。

夜后戍楼月,秋来边将心。

铁衣霜露重,战马岁年深。

自有卢龙塞②,烟尘飞至今。

【注】 ①爣爣(qīnqīn):

形容马跑得很快的样子。

②卢龙塞:

古地名。

这首诗刻画了怎样的边将形象?

寄寓了诗人怎样的感情?

请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

诗歌的后三联刻画了边将的形象,其中颔联主要表现思乡之苦,颈联主要表现戍边之苦,而尾联则可以说是描写了边将的内心,即对战争的抱怨及厌恶。

诗人在诗中寄寓的情感是丰富的,既有对边塞将士的同情,也有对战争的厌倦,综合起来也就是渴望和平的到来。

答案:

刻画了一个饱受戍边、思乡之苦的边将形象。

颈联表现了对战争给边塞将士带来的苦难的同情,尾联表现了对从古至今接连不断的战争的厌倦,全诗寄寓了诗人渴望和平的美好愿望。

11.(2017年陕西省长安一中质量检测)阅读下面的宋词,按照要求完成赏析。

浣溪沙

苏 轼

风压轻云贴水飞,乍晴池馆燕争泥。

沈郎①多病不胜衣。

沙上不闻鸿雁信,竹间时听鹧鸪啼。

此情惟有落花知!

【注】 ①沈郎:

沈约,南朝名相、诗人。

这里是词人自比。

阅读全词,简要赏析“沈郎”这一形象。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

“沈郎”形象是词人自我形象,苏轼以多病的南朝名相沈约自比,含有深意;面对生机勃勃的盎然春意,词人叹己“多病”甚至弱不胜衣,含有身世浮沉之感;借鸿雁、鹧鸪的意象,在忧伤中表达了对故旧亲友的挂念;将落花比知己,暗示命运的沉沦,表达情怀的寂寞。

12.(2017年陕西省宝鸡市教研室模拟)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

岁暮归南山①

孟浩然

北阙②休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

白发催年老,青阳③逼岁除。

永怀愁不寐,松月夜窗虚。

【注】 ①该诗写于四十岁的孟浩然来长安考进士落第之后。

②北阙:

指帝宫。

③青阳:

指春天。

结合全诗,简要赏析“松月夜窗虚”的妙处。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

此题考查对诗歌语言的赏析。

重点考查情景交融的艺术手法。

答题模式是先写景,后抒情,最后总结:

情景交融,韵味悠长。

答案:

窗前松下一片月光增加了空虚(松间明月照着我的窗台,一切是那么空寂!

),该句以清冷寂寥之景写绵长不尽之愁,以景结情(或情景交融、借景抒情、语意双关),韵味悠长。

13.(2017年辽宁省实验中学月考)阅读下面这首诗,完成后面的题目。

晚 望

[清]郑 珍

向晚古原上,悠然太古春。

碧云收去鸟,翠稻出行人。

水色秋前静,山容雨后新。

独怜溪左右,十室九家贫。

这首诗字面平易,却实有刻炼之功。

颔联“收”“出”两字以浅为深,用得很特别。

请说说这两个字的妙处。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

本题考查的是两个动词,答题时要考虑两字本身在诗歌中的含义,其次要考虑两字所运用的修辞手法和作用。

答案:

鸟儿隐没于碧空之中,却说被蓝天白云收了进去;农人田间穿行劳作,却说被翠绿的稻秧送了出来。

一“收”一“出”,运用拟人手法,赋予事物以人的情感,描绘出一幅清新明丽的春景图。

14.(2017年海南省三亚一中月考)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

酒泉子

潘 阆

长忆西湖,尽日凭栏楼上望。

三三两两钓鱼舟,岛屿正清秋。

笛声依约芦花里,白鸟成行忽惊起。

别来闲整钓鱼竿,思入水云寒。

有人说“长忆西湖”的“忆”字是全词的关键,请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

本题选材是宋代著名词人潘阆的一首《酒泉子》,是一首情景交融的佳作。

本题考查“炼字”,属常见题型。

答题时先答出该字的意义,再结合词句进行解释,最后总结该字的使用对情感抒发的作用。

答案:

一方面显示西湖风景十分美好,令作者念念不忘;另一方面,全词围绕“忆”展开对西湖美景的描写。

15.(2017年河南省洛阳市统考)阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

春 风

王安石

一马春风北首燕①,却疑身得旧山川。

阳浮树外沧江水,尘涨原②头野火烟。

日借嫩黄初着柳,雨催新绿稍归田。

回头不见辛夷③发,始觉看花是去年。

【注】 ①北首:

向北。

燕,今北京市,时为辽国都城。

②原:

原野。

③辛夷:

木笔花,又叫迎春花。

颔联“阳浮树外沧江水”中的“浮”有什么表达效果?

请简要赏析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

春风吹拂,江面水波荡漾;阳光普照,江水波光粼粼。

远眺水天相接处,阳光随着波涛的涌动仿佛在漂浮、游弋、升腾。

“浮”字写出了春风、江水、阳光的融合,赋予静态的景象以动态的美感。

16.(2017年宁夏银川一中期中)阅读下面的唐诗,然后回答问题。

江楼夕望招客

白居易

海天东望夕茫茫,山势川形阔复长。

灯火万家城四畔,星河一道水中央。

风吹古木晴天雨,月照平沙夏夜霜。

能就江楼消暑否,比君茅舍较清凉。

关于此诗,有人说“夕”字统领全篇,有人说“望”字统领全篇,你的看法呢?

请结合全诗作简要分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

阅读这首诗后不难看出,这首诗前三联写景,尾联抒情。

首联写海天、山、川,为远景,仰视和远眺之景;颔联写城中灯火和水中星河,颈联写古木、平沙,两联为近景,俯视之景。

以上三联所写景物,皆望中所见,均为傍晚时分(夕)的景物。

尾联由所望的“夕”景生发感想,邀请朋友来此“消暑”。

答题时首先要表明自己的观点,然后对全诗的每一联进行简单分析,点明各联跟“夕”或“望”的关系即可。

答案:

示例一:

全诗以“夕”字统领全篇。

首联写海天茫茫,山川阔长,都是“夕”中之景。

颔联写“灯火”“星河”,颈联写风吹古木,月照平沙,这些景物都笼罩在“夕”字之中。

正因为身处“夕”中的江楼能够消暑,故作者在尾联向朋友发出邀请,回应题中“招客”。

示例二:

全诗以“望”字统领全篇。

首联写眺望的远景,壮阔而又高远;颔联写近景,万家灯火,映在水中的星河闪烁,都是俯视之景;颈联由上而下写风吹古木,月照平沙;而尾联则是“东望”所感,向朋友发出邀请。

17.(2017年银川市实验中学模拟)阅读下面的宋诗,然后回答问题。

碧湘门①

陶 弼

城中烟树绿波漫,几万楼台树影间。

天阔鸟行②疑没草,地卑江势欲沉山。

【注】 ①碧湘门,即长沙(今属湖南)城门。

②行(hánɡ):

行列。

(1)这首诗最后一句哪一个字锤炼得最好?

请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)有人评价这首诗“句句写远,却又始终未着‘远’字”。

对此你是如何理解的?

请结合第一句和第三句作简要分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

(1)本题属于炼字类题目。

“地卑”即地势低,“沉”,使动用法,使……沉没。

“沉”的主语是“江势”,宾语是“山”。

这样,锤炼得好的字就是“沉”字无疑了。

“沉”写出了水势之大,同时使景物具有动感。

解答本题,可以从以下几步入手:

①理解该字在句中的意思;②看是否运用了修辞手法;③看该字的运用起了什么作用。

(2)本题考查对诗句的理解。

第一句要抓住“烟”字。

只有远处之景、朦胧之景才有看上去如烟似雾的不真切感。

第三句要抓住“疑没草”三字。

“疑”为“怀疑”,显然不是事实本身;“没草”即“没入草丛”,只有在天地相连之处,天空中鸟儿的行列才会给人这种“没入草丛”的错觉,所以第三句写的也是远景。

答案:

(1)“沉”字好。

城门地势低,放眼望去浩茫的江水仿佛要把远处的山峦淹没似的。

“沉”字写出了水势之大,既传达了远水浩茫给诗人的强烈主观感受,又恰当地把握住了描写的分寸。

(2)本诗首句写长沙城内远树如烟,有如碧绿的水波。

第三句写辽阔的天空中,成行的鸟儿愈飞愈远,仿佛就要没入天际的草丛。

这两句写的都是登楼所见到的远景,却又始终未着“远”字。

18.阅读下面的一首宋词,然后回答问题。

菩萨蛮

舒 亶

画船捶鼓催君去,高楼把酒留君住。

去住若为情①,西江潮欲平。

江潮容易得,只是人南北。

今日此樽空,知君何日同?

【注】 ①若为情:

何以为情,难为情。

“催”字在词的前两句中有怎样的表达效果?

请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:

“催”之急更见“留”之切,所以答题时可从与“留”的对比中去分析其表达效果。

答案:

“催”字表现击鼓开船,催促离人上船出发;而“留”字表现楼上把酒话别,难舍难分。

同一时间,不同地点,一“催”一“留”,鲜明的对比把将别而又不忍离别的情景映衬得十分强烈。

(大意对即可)

19.阅读下面的诗,然后回答问题。

与胡兴安夜别

何 逊

居人①行转轼②,客子暂维③舟。

念此一筵笑,分为两地愁。

路湿寒塘草,月映清淮流。

方抱新离恨,独守故园秋。

【注】 ①居人:

指送行者胡兴安。

②行转轼:

将要掉转车回去。

③维:

栓、系。

诗中的“笑”字,具有特殊的表达效果。

请结合全诗分析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

离别之际,诗人强颜欢笑(苦笑),这是以“笑”衬(写、表现)“愁”。

写出诗人不忍分别的心情。

20.阅读下面两首诗歌,回答问题。

春 雪

[唐]韩 愈

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。

白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

村 居

[清]高 鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。

这两首诗在炼字上都很见功夫,请从两诗中各找一字并分析各自的妙处。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

韩诗:

“惊”字,表现了作者初见草芽时的惊讶与喜悦。

(或:

“嫌”字,运用拟人手法,明写雪,暗写人,表达了盼春早来的急切之情。

)

高诗:

“醉”字,运用拟人手法,明写杨柳,暗写诗人,表现了对春天美景的陶醉。

(或:

“忙”字,表现了儿童急切的心情,同时也描绘了一群儿童放风筝的热闹场面;“拂”字表现了杨柳枝条的柔媚多姿。

)

21.阅读下面这首诗,然后回答问题。

江村即事

[唐]司空曙

钓罢归来不系船,江村月落正堪眠。