第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路知识提.docx

《第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路知识提.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路知识提.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路知识提

第22课南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路知识提

第七单元《中国共产党的成立与新民主主义革命的兴起》

第22课《南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》

【内容提要】

四一二反革命政变以后,以国共合作为基础的革命统一战线分裂,南京国民政府统治的建立,确立了国民党的一党专制统治;中国共产党南昌起义,揭开了工农武装割据和革命根据地的建立,开辟了中国革命新道路;1931年日本侵略者发动九一八事变,侵占东三省,激起中国民众的抗日救亡怒潮,爱国民主人士和国民党内部爱国力量举起抗日反蒋旗帜,东北民众自发、分散局部抗战开始,中国共产党组织的东北抗联逐步成为东北抗日武装力量的核心;蒋介石提出“攘外必先安内”,继续推行向日本帝国主义妥协,对红军“围剿”的方针;华北事变后,中国民族危机加深,长征途中,中国共产党发表声明,号召停止内战,一致抗日,长征结束后,中国共产党推动了国内时局发生根本变化,打开了中国革命的新局面。

这一时期,民族工业在夹缝中发展,官僚资本在聚敛中开始膨胀;

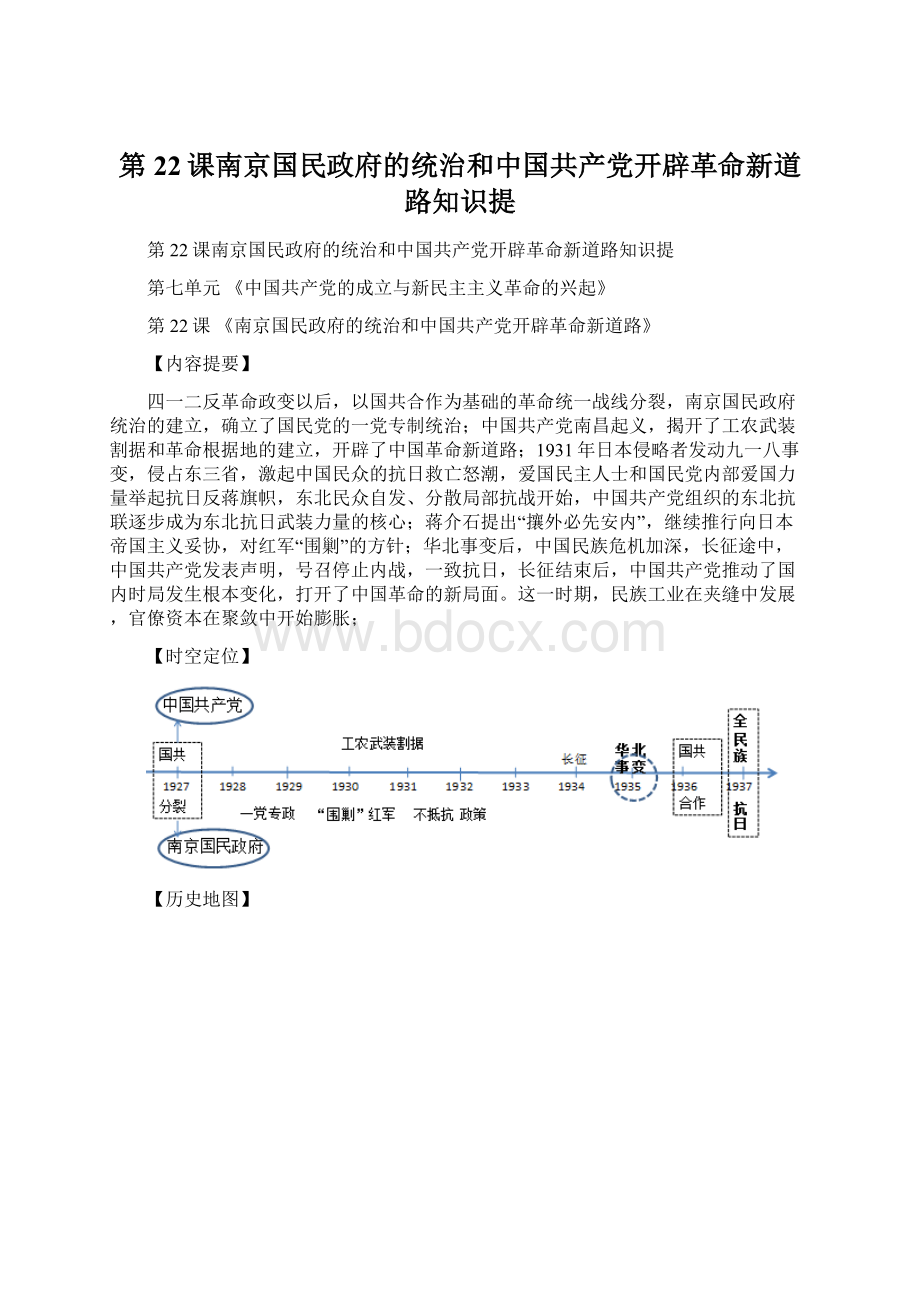

【时空定位】

【历史地图】

【知识体系】

一.南京国民政府的统治

1.政治上

(1)1927年秋,“宁汉合流”,标志着国民党一党专制统治的确立。

(2)1928年年底,张学良东北易帜,标志着国民政府在形式上基本统一了全国。

2.经济上:

(1)民族工业除了原有的纺织、面粉等行业外,新兴部门如化学工业、橡胶工业、搪瓷工业等,都有了一定程度的发展。

(2)官僚资本凭借国家权力,迅速聚敛起巨额财富。

二.工农武装割据开辟革命新道路

1.转折

(1)南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。

(2)“八七会议”会议,纠正了陈独秀的右倾机会主义错误,确定实行土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。

毛泽东提出了“须知政权是由枪杆子中取得”的重要思想。

2.革命实践

(1)1927年10月毛泽东率领秋收起义的部队到达井冈山,开展游击战争,进行土地革命,创立了第一个农村革命根据地。

1928年朱毛会师。

到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,分布在10多个省,革命武装力量达10万人。

(2)1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府的建立,是中国共产党人创建人民革命政权的宝贵探索与尝试。

3.“工农武装割据”理论的形成

毛泽东《井冈山的斗争》等从理论上总结“工农武装割据”理论即建立农村革命根据地,以农村包围城市,武装夺取政权的道路。

三、红军长征

1.原因

1930年10月-1934年10月,红军先后打退国民党军队四次“围剿”,由于共产国际的指导脱离中国革命实际,中共中央犯了“左”倾错误,导致第五次反“围剿”失利。

红军被迫长征。

2.转折

1935年1月,遵义会议开始确立以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在党中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党和红军,挽救了中国革命。

3.意义

1934年10月-1936年10月,红军长征胜利结束,打开了中国革命的新局面。

【本课小结】巧记本课要旨

宁汉合流,一党专制;东北易帜,形式统一;

民族工业,获得发展;官僚资本,聚敛膨胀。

南昌起义,武装反抗;八七会议,土地革命;

井冈山上,游击战争;三位一体,武装割据;

共和政府,政权尝试。

被迫长征,遵义会议;

确立地位,挽救革命;长征结束,国共抗日。

统编版部编版高中必修中外历史纲要上:

第3课统一多民族封建国家的初步建立知识点总结

第一单元从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固

第3课统一多民族封建国家的初步建立

【内容提要】

秦朝是我国统一多民族国家形成的重要时期。

专制主义中央集权制度的创立,使中国历史由上古时期进入到中古阶段,由贵族政治过渡到官僚政治;由于中央政府在政治、经济、思想文化、边疆与民族治理等政策的完善,使其疆域面积不断扩大,各民族不断交往、交流与交融,促进了统一多民族国家的初步建立与发展。

但由于秦朝统治者采用的“法治”思想过于死板苛刻,暴政不断,最终导致秦末农民起义,直接推翻了秦朝的统治。

朝代更迭:

秦朝:

B.C.221—B.C.207

楚汉之争:

B.C.206—B.C.202

框架线索

一、基本概念

1.民族:

经过长期历史发展而形成的具有共同语言、共同地域、共同经济生活、共同心理素质的人的共同体。

2.国族:

以政治凝结成的新族群,在文化习俗的融合的情况下,国族不可以直接转化成民族概念。

典型的国族概念有巴西民族、美利坚民族、中华民族等。

3.大一统国家:

与“早期国家”相比,“大一统国家”相当于中国古代国家的“升级版”。

其“升级”的表现不仅在于版图覆盖范围更大,更在于建立了君主专制中央集权的官僚制统治,政权组织结构更加紧密,管理力度更为强化。

二、大一统国家初建:

1.有利条件

(1)政治方面

①秦王嬴政的决策方式具有一定的民主特色。

如行间计、统一战争、权力世袭等国家重大决策要令,均通过智囊团(文臣、武将、百官、博士、客卿)来决定。

②秦善于吸纳人才,外来人才在秦统一大业的实现上,功不可没。

(2)经济方面:

①在商鞅变法的基础上,秦国的经济改革进一步完善了赋税制度和土地制度。

②秦国对农业经济高度掌控,形成了一套完备的主管经济的官吏体制;设立了种种法律来调整经济关系。

③秦国所处地理位置优越,物产丰富,物质基础雄厚。

(3)思想文化方面

战国中期以后,秦国以法家学说为主导,吸收和整合了“富国强兵”“君臣关系”和“政权运作”等方面的诸子学说,实现了秦国国富兵强和政权的高效运转。

(4)军事方面

①正确的军事策略的采用和技术条件的进步,是秦实现统一不可或缺的条件。

②长期的战乱给社会带来了深重的灾难,打破政治分裂、结束战争,成为历史大势、众望所归。

2.大一统的过程

(1)统一东方六国。

公元前230年—公元前221年,秦国采取远交近攻、分化瓦解,相继灭掉东方六国。

(2)征服南方越族地区,加强对滇、黔一带西南夷的控制。

(3)北击匈奴,修筑长城。

3.大一统的意义

(1)结束分裂,天下归一,空前统一的国家政权,有利于统一多民族国家的形成与发展,推动了多民族国家政治、经济、社会的发展。

(2)有利于民族交融和文化认同。

中华认同的形成需要三个条件:

经济政治基础、天下一家的观念和代代相承的教育体系。

秦的统一促成了这些条件的实现。

三、制度创建与政权巩固:

1、专制主义中央集权制度的创立

(1)皇帝制度

①概念:

皇是对君主的尊称,帝是对宇宙万物至高的主宰神的尊称。

兼采三皇、五帝名号,并有具体规定和礼仪来突显皇权独尊。

②评价:

皇帝制度的基础是宗法制度,伦理被披上政治色彩,运用伦理手段达到政治目的;皇帝制度产生并长期存在的土壤是占绝对优势的农业文明,农业文明中以家庭结构为模式统治国家、管理社会的特征,体现于政权结构上,形成皇帝制度的三大特征:

皇权不可分割、皇权不能转让、皇位世袭;皇帝制度也具有多民族色彩,特别是几个大的民族,如蒙古、女真、满族等入主中原,建立封建王朝,为皇帝制度增添新的民族色彩,强化着皇帝制度的力度。

皇帝制度也渗透了农业文明的弊端和缺陷,在形成、发展和完善的过程中不断地肯定着农业文明的缺陷,形成历史发展的惰性力量,从政治、经济乃至文化观念上制约着中国社会的进步。

(2)中央制度——三公九卿

①丞相:

百官之首,帮助皇帝处理全国政事。

②御史大夫:

副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,监察百官。

③太尉:

管理全国的军务,实际上太尉是虚设的,皇帝掌握最高兵权。

④诸卿分掌国家的各项具体事务。

秦朝的中央行政决策体系完备,由五大系统组成:

①决策中枢系统:

最高决策权在皇帝,但丞相参与行政决策或主持有关官吏参加的决策会议,御史大夫为副丞相,协助丞相参议决策,最后上奏皇帝取旨。

②信息系统:

御史府是全国的信息总汇,负责信息上传下达,为中央行政决策提供依据的同时,也对行政决策进行有效的监督。

③智囊系统:

主要由博士、光禄大夫、侍中等组成,主要为决策者提供方案或对方案进行审议,纠正决策违失。

④监督系统:

决策中枢机关相互制衡,保证决策正确;行政组织内部设有志司监督行政执行工作的官吏,从而对决策的过程、决策的执行都有监督。

⑤执行系统:

全国最高行政执行机关是三公府,但三公无权下令九卿,政令是以皇帝诏令的形式下达九卿,然后监督其执行,体现皇帝的最高决策权。

(3)地方制度——郡县制度

①概况:

秦统一六国之后,在地方实行郡县制。

统一之初,分天下为36郡,大多为沿袭统一之前秦国和各诸侯国原来的建制,随着边境的开发和郡治的调整,总数达到四十余郡。

②管理:

郡的主要长官为郡守、郡尉和监御史,监察设若干县,县有县令或县长、县尉、县丞等。

中央政府直接任命的官员至县而止。

县以下还有乡、亭、里等基层机构,有三老、啬夫、游徼等乡官。

秦汉时的基层属吏职权颇重,地方百姓有知啬夫而不知郡县,尚有地方自治的遗风。

③影响:

郡县制废除了旧贵族时代的世袭特权,有利于形成中央对地方的垂直管理形式;废除了分封制,基本上解除了地方割据势力对中央政权的威胁,既是专制主义中央集权制度的重要组成部分,也是官僚政治取代贵族政治的重要标志。

2.统一文字、度量衡和货币

(1)统一文字。

小篆作为通行全国规范化的文字,隶书由于笔画平正、便于书写而逐渐流传。

文字的统一,有利于统一多民族国家的形成和文化的发展,在我国文字发展史上占有重要地位。

(2)统一度量衡。

既避免经济混乱,又限定了群众如数向国家缴纳赋税;有利于全国范围内商品经济的发展,确保国家的财政收入。

(3)统一货币。

废除六国形制,国家统一铸币为圆形方孔钱,称“秦半两”。

货币的统一,从根本上改变了长期以来币制的混乱状态,有利于商品经济的发展和国家的统一。

3.加强思想统一

(1)以法家化的政治建构,“以法为教,以吏为师”。

消解贵族政治及其文化传统中的离心倾向为其施政宗旨。

(2)“焚书坑儒”。

标志着秦王朝在文化政策上由“兼”“融”向专制、禁锢转化,亦是秦始皇本人求仙受挫后偏激的个性心理特征在政策上的反映,昭示着秦朝文化政策的取向是以“力”制文,实质是文化专制。

4.消除原六国地区的分裂因素

(1)消毁各地兵器;

(2)拆毁内地长城与军事要塞;

(3)决通列国川防;

(4)建设首都,迁徙豪富,整顿社会风俗。

5.大规模移民

随着秦朝疆域的扩大,为巩固统治,秦始皇进行了大规模的移民工程,让中原汉族人在夷蛮之地落户生根,传播中原先进的技术和文化,以实现对少数民族交流与交融,服务于建设庞大国家的需要,有利于统一多民族国家的形成。

四、体制运作的失败

1.原因:

(1)秦朝统治者的暴政

①在君治实践上,统治者严重忽视“君为政本”的治国原则,不仅没有合理节制自身嗜欲,反而奉行极欲主义的政治理念,君民之间的利益关系日益恶化。

②在社会民生上,秦政之失在于蔑弃“民为国本”的治国原则,在秦王朝建立后没有及时转向文治化的政策方向。

统治者对社会民生漠而视之,享乐纵欲,而社会底层广大民众却要承担极其沉重的徭役赋税,随时面临来自严刑峻法的残酷戕害,不论是普通民众,还是政府官吏,最终都无法忍受秦王朝的存在。

③在战争行为上,统治者背离了“义为兵本”的治国原则,严重损害了社会民众的生存利益。

秦王朝建立之后,本应以发展经济、安定民生为首务,而统治者却好大喜功,长期延续军国主义的战争政策,强化赋役,在击胡攻越的扩张战争中耗尽民财国用。

(2)吏治的败坏

官吏作为秦朝政策的具体执行者和赋役和催征者,被百姓看作国家的化身和反抗的对象,再加上秦朝法律本就细密严酷,吏治逐渐败坏,使得官吏可以借法欺民,进一步增强苛法的破坏作用,加重了官吏与人民的对立。

(3)思想文化上的失误

①延用法家思想,尤其是在法家思想指导下实施的严酷律法,是秦朝