版高考语文江苏专用版新增分一轮讲义第三章 文言文阅读 专题三 核心突破二.docx

《版高考语文江苏专用版新增分一轮讲义第三章 文言文阅读 专题三 核心突破二.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版高考语文江苏专用版新增分一轮讲义第三章 文言文阅读 专题三 核心突破二.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

版高考语文江苏专用版新增分一轮讲义第三章文言文阅读专题三核心突破二

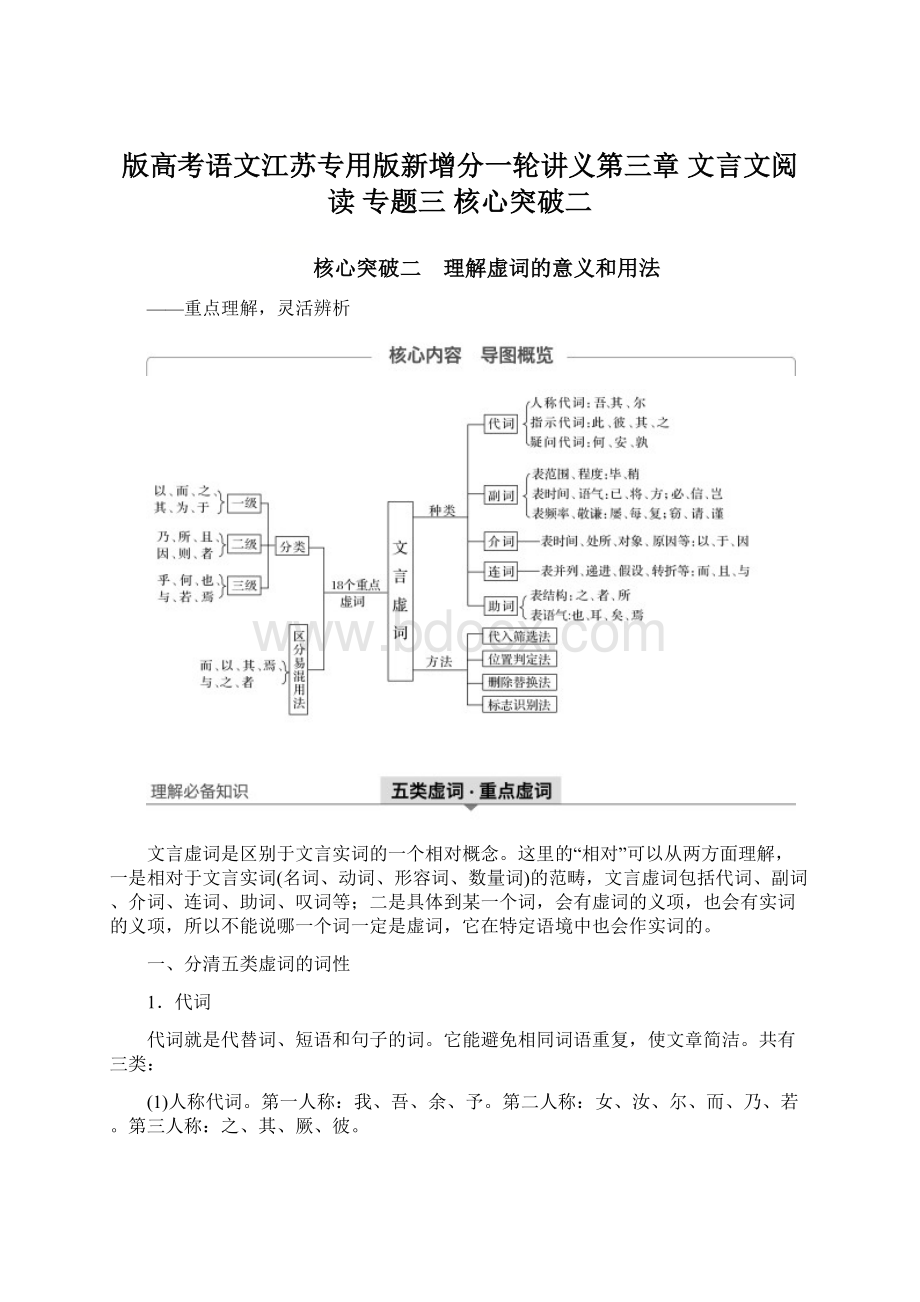

核心突破二 理解虚词的意义和用法

——重点理解,灵活辨析

文言虚词是区别于文言实词的一个相对概念。

这里的“相对”可以从两方面理解,一是相对于文言实词(名词、动词、形容词、数量词)的范畴,文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词等;二是具体到某一个词,会有虚词的义项,也会有实词的义项,所以不能说哪一个词一定是虚词,它在特定语境中也会作实词的。

一、分清五类虚词的词性

1.代词

代词就是代替词、短语和句子的词。

它能避免相同词语重复,使文章简洁。

共有三类:

(1)人称代词。

第一人称:

我、吾、余、予。

第二人称:

女、汝、尔、而、乃、若。

第三人称:

之、其、厥、彼。

(2)指示代词。

近指代词:

此、是、斯、之、兹、然。

远指代词:

彼、夫、其。

虚指(不定)代词:

某、或、莫等。

(3)疑问代词:

谁、孰、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等。

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

答案 D

解析 D项均为代词。

A项人称代词,同“尔”,你的/连词,表承接。

B项人称代词,你的/副词,居然。

C项疑问代词,哪里/副词,多么。

2.副词

副词是指用来修饰或限制动词、形容词,表示程度、范围、时间、情态、否定等的词。

主要种类有:

(1)表程度:

少、稍、略,愈、益、弥、更,最、极、甚、残、太、至、尤、良、大、绝、特、颇。

(2)表范围:

悉、皆、咸、俱、举、毕、凡,唯、特、徒、独、直、第、但、止、则、仅。

(3)表共同:

共、同、并、相。

(4)表时间:

既、已、曾、尝,向、初、曩、始、昔,常、素、雅、恒,方、正、适、会,俄、旋、寻、臾、未几、无何、斯须、既而,急、遽、猝、立、即,将、且、行将,终、卒、竟。

(5)表语气:

必、诚、信、固、果,不、弗、未、非、靡、亡、否、勿、毋、莫、无,殆、盖、庶、其、得无、无乃、庶几,岂、宁、庸、其。

(6)表频率:

屡、数、辄、每、频、累,复、更、再、又、亟。

(7)表敬谦:

窃、辱、伏惟,幸、敢、请、敬、谨。

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

答案 D

解析 D项均为副词,将要。

A项副词,竟然/副词,才。

B项语气词,难道/语气词,一定。

C项连词,却/副词,用于加强判断,就是。

“相”字的用法

“相”字有三种用法:

①表示双方既施行同一动作,又都受对方动作的支配或影响,译为“互相”。

这是最基本的用法。

②表示动作、行为一个接着一个实现,表“递相”意。

如“亡国破家相随属”中的“相”,意为“一个接一个地”。

③表示偏指,一方发出动作,另一方接受动作,偏指“我”还是“你”或“他”,要视语境而定。

如“吴之民方痛心焉……则噪而相逐”中的“相”就是偏指他(毛一鹭)。

3.连词

连词是连接词语、短语或句子并表示它们之间某种关系的词。

它可以帮助我们认识句子的语法结构和逻辑关系,便于更准确地理解句子的意思。

主要有:

(1)表并列关系:

与、及、而、且、则、以等。

(2)表递进关系:

而、且、况、尚……况……、非独……亦……,等等。

(3)表承接关系:

而、以、因、则、遂、即、乃等。

(4)表选择关系:

如、抑、其……其……、或等。

(5)表转折关系:

而、然、但、则、虽、顾等。

(6)表假设关系:

若、苟、如、设、今、而、即、使、纵、诚、令、假令等。

(7)表因果、目的关系:

以、因、为、而、则、故、是故、是以等。

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

答案 A

解析 A项均为连词,表修饰。

B项介词,用,拿/连词,表并列。

C项连词,表递进,况且/连词,表让步,尚且。

D项连词,表承接,就/连词,表转折,相当于“然而”。

4.介词

介词是指用在名词、代词或名词性短语的前面,合起来表示时间、地点、原因、方式、对象的词。

主要有于、以、为、与等。

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

答案 B

解析 B项均为介词,凭借……的身份。

A项介词,通过/副词,于是。

C项介词,比/介词,向。

D项介词,替/介词,跟。

5.助词

助词是古汉语中不能单独使用,也不能充当句子成分,只能在句中起某种辅助作用的词。

主要有:

(1)结构助词:

之、者、所。

(2)语气助词。

表陈述语气:

也、矣、焉、耳。

表疑问语气:

哉、乎、邪。

句首语气词:

夫、唯、盖。

另有音节助词,如之、其等。

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

答案 C

解析 C项均为语气助词,表停顿。

A项句末语气词,呢/介词,给,向。

B项助词,的/音节助词,无实义。

D项代词,……的人/助词,表停顿。

复言虚词和文言兼词

1.复音虚词

文言文中有一些虚词常常两两结合在一起用,其中一部分结合得相当稳固,因此人们又把两个结合得稳固的虚词称为“固定结构”。

这类结合稳固与非稳固的虚词统称为“复音虚词”。

复音虚词的意义一般都是固定的,必须牢牢掌握。

这样的词语有:

奈何、无乃、有以(无以)、所以、是故、既而、而况、俄而、无何、相与、至于、于是、孰与等。

2.文言兼词

所谓文言兼词是指古代汉语中某一类词兼有互相结合的两个字的意义和用法,这种词的读音有的是它代表的两个字的声音的拼合,例如“诸”是“之”与“于”(“于”古音wū)的合音。

但不是所有的兼词都是合音词。

兼词虽数量不多,但遍贯古籍,长盛不衰。

常见的有:

焉(“于之”或“于是”的合音)、诸(“之于”或“之乎”的合音)、盍(“何不”的合音)、曷(同“盍”,“何不”的合音)、叵(“不可”的合音)、旃(音zhān,“之焉”的合音)。

二、重点掌握的18个虚词

《考试说明》规定掌握的常见文言虚词有18个:

而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

因为这18个虚词是考试的重点,所以必须逐个掌握。

掌握时应注意以下几点:

1.区分层级,分别对待

18个虚词按照其功用大小及考试频率高低可以分为三级:

一级高频虚词:

以、而、之、其、为、于。

这6个词,必须死死掌握。

二级次频虚词:

乃、所、且、因、则、者。

这6个词,必须牢牢掌握。

三级低频虚词:

乎、何、也、与、若、焉。

这6个词,必须牢牢掌握。

2.依据位置处理好用法和意义的关系

虚词学习的重点是意义,难点是用法。

考生复习时不应忽视“用法”。

所谓“用法”主要指词性,尤其是在句中所起的作用。

“用法”决定“意义”,“用法”不同,则“意义”不同。

而决定“用法”和“意义”的往往是该虚词在句中的位置,例如“焉”“与”两词,放在句首、句中、句尾,其用法和意义是不同的。

因此,位置是判断虚词词性和用法的最重要的依据。

3.注意“常见”与“特殊”

高考试题考查的文言虚词的意义、用法都是“常见”的,没有触及字词典中列举的冷僻而特殊的用法。

因此,应着力于常见虚词的“常见”用法,不可眉毛胡子一把抓。

4.注重联系课本,系统积累

虚词题是高考与课本联系最直接、最明显的题目。

可以把每一个虚词的不同词性及其不同意义附上课文中的例句,熟记于心。

尤其要积累高频课文中的虚词。

所谓高频课文,是指高考试题从课本中的文言文选例句频率较高的课文。

根据近五年的统计,高频课文主要有《廉颇蔺相如列传(节选)》《鸿门宴》《师说》《赤壁赋》《劝学(节选)》《烛之武退秦师》《逍遥游(节选)》等。

6.下列句中加点的“为”字的用法,与其他三项不同的一项是( )

A.谁为大王为此计者?

B.则递三世可至万世而为君

C.君为我呼入,吾得兄事之

D.为君翻作琵琶行

答案 B

解析 B项动词,成为。

其他三项均为介词,替、给。

7.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是

(1)( )

A.

B.

C.

D.

答案 B

解析 B项均为副词,才。

A项连词,表承接/连词,表目的。

C项人称代词,自己的/人称代词,它的。

D项连词,尚且/副词,将要。

(2)( )

A.

B.

C.

D.

答案 D

解析 D项均为结构助词,取消句子独立性。

A项代词,他/句末语气助词。

B项介词,因为/连词,因为。

C项副词,趁机/连词,于是。

一、“而”字用法准确辨析

1.并列、承接、递进关系的辨析

判断下列句中“而”表示的是哪一种关系:

A.并列 B.承接

C.递进

①蟹六跪而二螯( )

②君子博学而日参省乎己( )

③鞠躬尽瘁,死而后已( )

④卒廷见相如,毕礼而归之( )

答案 ①A ②C ③B ④B

①意义辨析

“而”表示并列、承接、递进关系时各有特点,有明显区别。

区别是看前后连接部分的“地位”是否平等,位置可否颠倒。

“地位”平等且位置可以颠倒,是并列关系;“地位”平等但位置不可颠倒,是承接关系;“地位”不平等且位置不可颠倒,后面的部分比前面的部分又进了一层,则是递进关系。

②代入辨析

并列关系可译作“又”“和”,承接关系可译作“接着”“然后”“就”,递进关系可译作“而且”“并且”。

可以把表这三种关系的意义项代入原句,检查一下句意是否通顺,是否合乎语境。

2.修饰与承接关系的辨析

判断下列句中“而”表示的是哪一种关系:

A.修饰 B.承接

①至唐李渤始访其遗踪,得双石于潭上,扣而聆之( )

②有贤士大夫发五十金,买五人之头而函之( )

③于是饮酒乐甚,扣舷而歌之( )

④于是乘其厉声以呵,则噪而相逐( )

⑤于是秦人拱手而取西河之外( )

⑥怒而飞,其翼若垂天之云( )

⑦化而为鸟,其名为鹏( )

⑧乃使蒙恬北筑长城而守藩篱( )

答案 ①B ②B ③A ④A ⑤A ⑥A ⑦B ⑧B

①意义辨析

“而”连接的两部分大多是动词或动词性短语。

如果两个动作行为同时出现,前一个表示后一动作行为出现的手段、方式,说明后一个“怎么样”,这时“而”表示修饰关系;如果两个动作行为出现有先后,前一个不表示后一动作行为出现的手段、方式,不说明后一个“怎么样”,这时“而”表示承接关系。

②代入辨析

将表示修饰关系的“地”“着”与表示承接关系的“接着”“然后”“就”代入原句,看是否通顺、合理。

哪个通顺、合理,就是哪种关系。

3.因果与目的关系的辨析

判断下列句中“而”表示的是哪一种关系:

A.因果 B.目的

①积善成德,而神明自得,圣心备焉( )

②籍吏民,封府库,而待将军( )

③缦立远视,而望幸焉( )

④而予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也( )

⑤诸侯恐惧,会盟而谋弱秦( )

⑥玉在山而草木润,渊生珠而崖不枯( )

答案 ①A ②B ③B ④A ⑤B ⑥A

①意义辨析

表示因果关系的“而”前后的短语表示的都是既成事实;表示目的关系的“而”的后一短语未必是事实,只是前一短语的目标或愿望。

②代入辨析

表示因果关系可以用“因而”“所以”等词代入原句,表示目的关系可以用“来”“用来”“为的是”等词代入原句。

二、“以”字连词、介词用法准确辨析

1.说出下列句中“以”的意义和用法

①既得志,则纵情以傲物:

连词,来

②不赂者以赂者丧:

介词,因为

③诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年:

介词,因为

④秦亦不以城予赵:

介词,把

⑤且以一璧之故,逆强秦之欢,不可:

介词,因为

2.判断下列各组句子中“以”的用法是否相同

①

②

答:

________________________________________________________________________

答案 ①不同。

前“以”是介词,后“以”是连词。

②不同。

前“以”是介词,后“以”是连词。

①替换法

除去表原