净水厂设计计算说明书.docx

《净水厂设计计算说明书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《净水厂设计计算说明书.docx(58页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

净水厂设计计算说明书

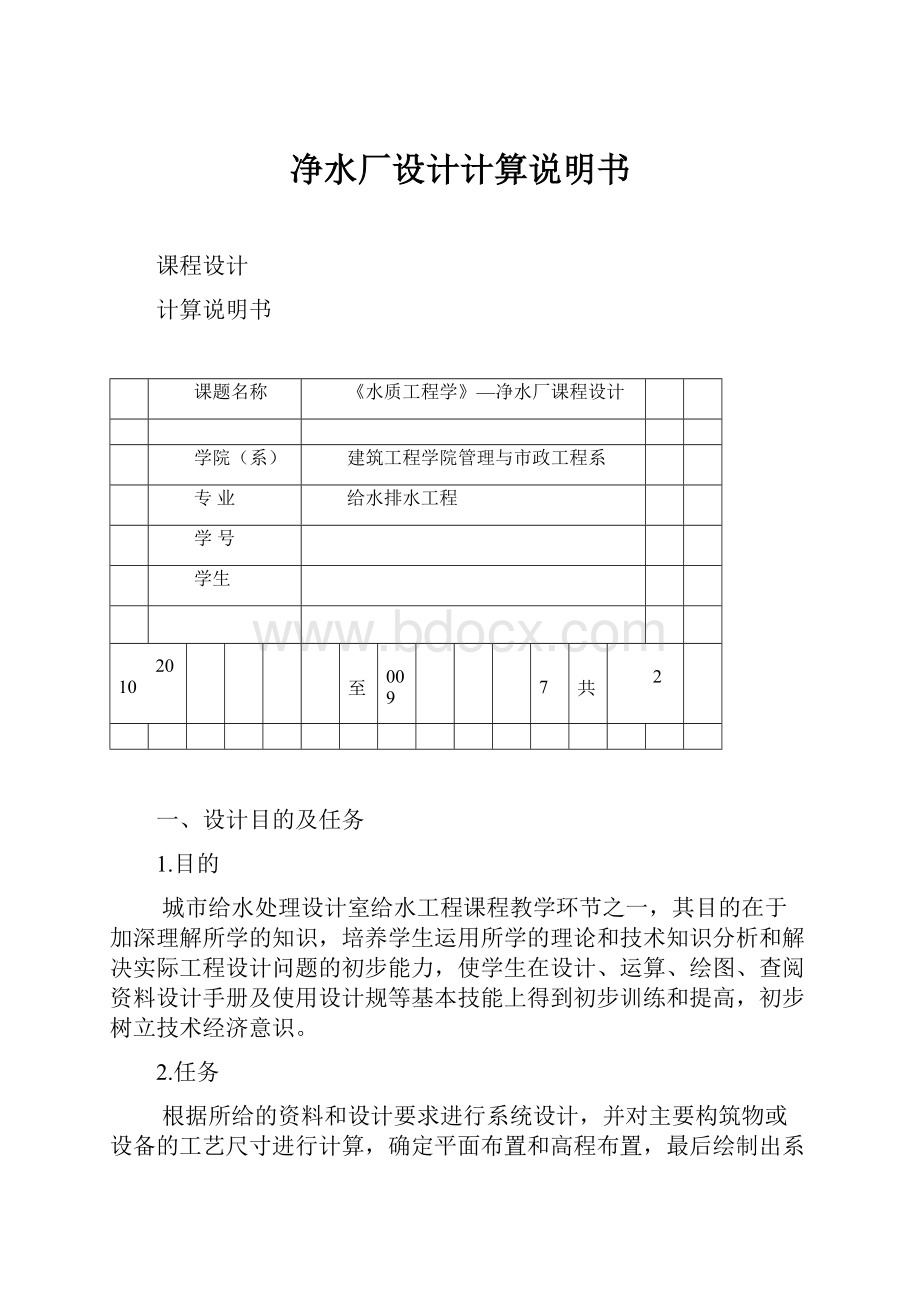

课程设计

计算说明书

课题名称

《水质工程学》—净水厂课程设计

学院(系)

建筑工程学院管理与市政工程系

专业

给水排水工程

学号

学生

2010

年

7

月

3

日至

2009

年

7

月

17

日共

2

周

一、设计目的及任务

1.目的

城市给水处理设计室给水工程课程教学环节之一,其目的在于加深理解所学的知识,培养学生运用所学的理论和技术知识分析和解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料设计手册及使用设计规等基本技能上得到初步训练和提高,初步树立技术经济意识。

2.任务

根据所给的资料和设计要求进行系统设计,并对主要构筑物或设备的工艺尺寸进行计算,确定平面布置和高程布置,最后绘制出系统图、平面布置图和高程图,并简要写出一份设计说明书和工艺计算书,给出设备清单和材料清单。

二、水厂总体设计

水厂厂址的选择,应符合城镇总体规划和相关专项规划,并根据下列要求综合确定:

1.给水系统布局合理;

2.不受洪水威胁;

3.有较好的废水排除条件;

4.有良好的工程地质条件;

5.有便于远期发展控制用地的条件;

6.有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;

7.少拆迁,不占或少占良田;

8.施工、运行和维护方便。

水厂总体布置应结合工程目标和建设条件,在确定的工艺组成和处理构筑物形式的基础上进行。

平面布置和竖向设计应满足各构筑物的功能和流程要求;水厂附属建筑和附属设施应根据水厂规模、生产和管理体制,结合当地实际情况确定。

三、给水处理厂的设计规模及流程选择

1.根据《室外给水设计规》(GB50013-2006)可知:

水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。

水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%-10%。

当滤池反冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。

本设计水厂最高日供水量为Q1=20×104m3/d,滤池反冲洗水采取回用,水厂自用水系数取5%。

水厂自用水量Q2=20×104×5%=1.0×104m3/d

则给水处理厂处理规模为Q=Q1+Q2=21.0×104m3/d

2.给水处理厂的主要构筑物拟分为2组,2组平行设置,同时运行,每组处理规模为10.5×104m3/d。

处理后的水符合国家的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。

3.根据《室外给水设计规》(GB50013-2006)规定:

水处理工艺流程的选用及主要构筑物的组成,应根据原水水质、设计生产能力、处理后水质要求,经过调查研究以及不同工艺组合的实验或参照相似条件下已有水厂的运行经验,结合当地操作管理条件,通过技术经济比较综合研究确定。

由上可得,给水处理工艺流程的选取取决于原水水质和用户对水质的要求(即处理后水质的要求),在水质分析资料中,最大浑浊度不大于3000NTU,其分析水质项目除细菌数和大肠菌群(可在工艺后期消毒去除)均符合饮用水标准,根据《给水排水设计手册》第3册—城镇给水(第二版)的表6-5,本设计采用混凝、沉淀、过滤后消毒的地面水常规处理工艺。

市岷江水系地处南方,年均气温较高,故在具体的水处理构筑物选型设计时,不考虑低温低浊时处理效果。

给水处理厂采用常规的水处理工艺,原水由一级泵站加压后经压力输水管道,进入厂区进行水质净化处理。

结合我国城市供水2000年规划对供水水质的要求有所提高的情况,经过技术、经济综合比较,参考市第三供水厂,采用的工艺流程如下图所示:

图1

四、取水头的设计

1.取水构筑物选择

根据《室外给水设计规》(GB50013-2006)规定:

取水构筑物的型式,应根据取水量和水质要求,结合河床地形及地质、河床冲淤、水深及水位变幅、泥沙及漂浮物、冰情和航运等因素以及施工条件,在保证安全可靠的前提下,通过技术经济比较确定。

取水构筑物在河床上的布置及其形状的选择,应考虑取水工程建成后,不致因水流情况的改变而影响河床的稳定性。

根据规规定并结合本设计资料,采用河床式固定取水构筑物,集水井与泵房合建。

2.取水头的计算

a.采用固定式取水头。

取水头部设计要点:

1)应选择合理的外形和较小的体积;

2)进水口流速应根据水中漂浮物、水生物、冰凌、河水流速、取水量、清理格栅条件等因素决定;

3)应结合当地施工条件,施工力量和施工方法,考虑便于施工的形式。

由于箱式取水头采用混凝土结构,能防止冰凌、泥沙的冲击,且进水面积大,因此本设计采用棱形箱式取水头。

取水头在侧面开设进水孔,每侧开设2个进水孔,共4个进水孔。

取水头分成两格。

取水头侧面进水孔下缘距河床的高度不得小于0.5m;侧面进水孔上缘在设计最低水位下的深度不得小于0.3m。

取水头示意图如下图所示:

图2

b.格栅设在取水头进水孔上,用来拦截水中粗大的漂浮物及鱼类。

格栅面积按下式计算:

式中F0—进水孔或格栅的面积,m2;

Q—进水孔的设计流量,m3/s;

v0—进水孔设计流速,当江水有冰絮时,采用0.1-0.3m/s;无冰絮时采用0.2-0.6m/s;

K1—栅条引起的面积减少系数,

,b为栅条净距,一般采用30-120mm;s为栅条厚度(或直径),一般采用10mm;

K2—格栅阻塞系数,采用0.75。

水流通过格栅的水头损失一般采用0.05-0.1m。

进水孔的设计流量Q=21.0×104m3/d=2.43m3/s。

本设计取v0=0.4m/s,栅条净b=50mm,则:

进水孔总面积为:

,每个进水孔面积为:

。

进水孔尺寸采用:

B1×H1=1.6m×1.5m;格栅尺寸选用:

B×H=1760mm×1660mm(标准尺寸)。

c.自流管设计

进水自流管不宜少于两条,当一条管道停止工作时,其余管道的通过流量应满足事故用水要求。

设计流速不宜小于0.6m/s,以免泥沙沉积,发生淤积现象;设计流速也不宜过大,以免水头损失过大,增加集水间和泵房的深度。

当一条管线冲洗或检修时,管中流速允许达到1.5-2.0m/s。

本设计设置2条平行自流管,采用钢管。

每条自流管设计流量为q=Q/2=2.43/2=1.215m3/s。

管中流速取v=0.9m/s,则自流管管径为:

本设计采用2条DN1300mm的钢管作为自流管,管实际流速为0.92m/s,满足正常供水要求。

事故用水量Q'=70%Q=70%×2.43=1.701m3/s,此时只用一根自流管,管流速为1.28m/s,满足要求。

五、一泵站的设计

1.集水井

集水井与取水泵房合建。

集水井水下部分分为进水室、格网和吸水室,集水井顶面设操作平台。

操作平台上安装用以起吊闸门、格网等设备的装置。

根据安全运行、检修和清洗、排泥等要求,进水室用隔墙分为可独立工作的两格。

在进水室与吸水室之间的隔墙前后设置平板格网,用以拦截水中细小的漂浮物。

平板格网的面积可按下式计算:

式中F1—平板格网的面积,m2;

Q—通过格网的流量,m3/s;

v1—通过格网的流速,一般采用0.2-0.4m/s;

K1—网丝引起的面积减少系数,

,b为网眼尺寸,mm;d为金属丝直径,mm;

K2—格网阻塞后面积减少系数,一般采用0.5;

ε—水流收缩系数,一般采用0.64-0.80。

通过平板格网的水头损失,一般采用0.1-0.2m。

本设计取v1=0.3m/s,b=5mm,d=2mm,设计流量Q=2.43m3/s,取水流收缩系数ε=0.80,则:

平板格网总面积为:

共设置8个格网,每个格网所需要的面积为4.96m2。

进水部分尺寸为B1×H1=2.0m×2.5m,面积为5m2。

平板格网尺寸选用B×H=2130mm×2630mm(标准尺寸)。

2.取水泵房

取水泵房设置4台取水泵,3用1备。

取水泵流量按最高日平均时流量进行设计,则单台泵流量为

。

水泵扬程采取估算。

在本设计水处理工艺流程中,各构筑物之间水流均为重力流。

整个水厂只有一泵站提供能量,一泵站所提供的压力损失在所有水处理构筑物的局部水头损失以及各构筑物之间连接管的沿程水头损失上。

a.各个处理构筑物局部水头损失的估算

处理构筑物中的水头损失与构筑物型式和构造有关,估算时结合《给水工程》(第四版)和《城市与村镇给水工程》进行估算。

估算结果如下:

构筑物名称

水头损失估算值

配水井

0.15m

管式静态混合器

0.4m

絮凝池

0.4m

沉淀池

0.3m

滤池

2.5m

各个处理构筑物的局部水头损失之和为h1=0.15+0.4+0.4+0.3+2.5=3.75m。

b.连接管沿程水头损失的估算

各构筑物之间的连接管断面尺寸由流量和流速决定。

连接管水头损失根据《给水工程》(第四版)和《城市与村镇给水工程》进行估算。

估算结果如下:

连接管段

水头损失估算值

配水井至管式静态混合器

0.2m

管式静态混合器至絮凝池

0.1m

絮凝池至沉淀池

0.1m

沉淀池至滤池

0.4m

滤池至清水池

0.4m

则各个连接管的沿程水头损失之和为h2=0.2+0.1+0.1+0.4+0.4=1.2m

则从配水井至清水池的总水头损失估算为:

h=h1+h2=3.75+1.2=4.95m

则一泵站水泵扬程应满足将水提升到配水井液面高度的要求。

假设一泵站水泵的净扬程为12m,水泵吸、压水管水头损失估算为2m,安全水头取2m,则一泵站水泵扬程粗估为H=12+2+2=16m。

根据已知泵的流量和扬程,查《给水排水设计手册》第11册—常用设备(第二版),选用型号为24SA-28单级双吸离心清水泵4台,3用1备。

泵的参数如下表:

型号

流量Q(m3/h)

扬程H(m)

转速n(r/min)

轴功率(kw)

电动机功率(kw)

效率η(%)

气蚀余量(NPSH)r(m)

24SA-28

3200

21

960

196

250

89

8.1

六、配水井的设计

净水厂共设2套系统,每套系统设2组处理构筑物。

整个水厂设置一座配水井。

1.设计参数

设计流量Q=21.0×104m3/d=145.83m3/min,水力停留时间T=4.0min。

2.设计计算

配水井有效容积V=Q×T=145.83×4.0=583.32m3

配水井平面尺寸A=L×B=10m×6m=60m2

有效水深H=V/A=583.32/60=9.722m,取H=10m,超高0.5m,则井深为10.5m。

配水井实际水力停留时间为T'=4.11min。

为了使配水均匀,配水井分成2格。

配水井设置DN1200mm的溢流管一根,溢流水位10m;并设置DN1000mm的放空管一根;配水井出水管采用两条DN1200mm钢管。

配水井平面布置见下图所示:

七、给水处理构筑物设计及计算

(一)混凝剂配置和投加

1.设计参数

设计流量Q=21.0×104m3/d=8750m3/h=2.43m3/s

根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选碱式氯化铝(PAC)为混凝剂,采用计量泵湿式投加,碱式氯化铝含量Wb=10%。

市某一水厂水质及混凝剂投加量资料如下:

原水浊度

混凝剂

浓度

最小投加量

最大投加量

500-2000NTU

PAC

10%

20.4mg/L

62.8mg/L

结合以上资料,混凝剂最大投加量取a=40mg/L,每天调制药剂次数n=3次。

2.设计计算

(1)溶液池容积W1

溶液池是配制一定浓度溶液的设施。

通常用耐腐泵或射流泵将溶解池的浓药液送入溶液池,同时用自来水稀释到所需浓度以备投加。

溶液池容积按下式计算:

式中W1—溶液池容积,m3;

Q—处理的水量,m3/h;

a—混凝剂最大投加量,mg/L;

c—溶液浓度,一般取5%-20%(按商品固体重量计);

n—每日调制次数,一般不超过3次。

本设计处理的水量Q=8750m3/h,混凝剂最大投加量a=50mg/L,溶液浓度c=10%,1天调制次数n=3,则溶液池容积为:

,取W1=28m3

溶液池分三格,二用一备,交替使用。

所以药剂溶液池的每格有效容积为14m3,有效高度2m,超高0.5m,每格实际尺寸为

L×B×H=2.7m×2.7m×2.5m。

置于室地面上。

溶液池实际有效容积W=2.7×2.7×2m3=14.58m3,满足要求。

(2)溶解池容积W2

溶解池一般建于地面以下以便于操作,池顶一般高出地面约0.2m左右。

溶解池容积W2按下式计算:

W2=(0.2-0.3)W1

式中W1为溶液池容积。

取溶解池容积为溶液池容积的0.3倍,即:

W2=0.3W1=0.3×28m3=8.4m3

溶解池与溶液池格数相同,也分为三格,两用一备,交替使用。

单格有效容积4.2m3,有效高度取1.5m,超高0.3m,设计尺寸为1.8m×1.8m×1.8m。

池底坡度采用2.5%。

(3)溶解池搅拌设备

溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。

搅拌设备查《给水排水工程快速设计手册》第4册—给水排水设备,选用的搅拌设备型号及规格如下表:

型号

搅拌池规格B×B(m)

池深H(m)

桨叶直径D(mm)

桨板深度L(mm)

h1(mm)

h(mm)

E(mm)

电动机功率(kw)

重量(kg)

BJ-750

2.0×2.0

1.5

750

1200

100

330

-

0.55

200

图3

设置BJ-750搅拌机3台,2用1备。

溶解池置于地面以下,池顶高出室地面0.2m,以便于操作。

溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。

(4)溶液池鼓风设备

为了保证溶液稀释过程中混合均匀,溶液池需要设置鼓风设备。

溶液池空气供给强度取5L/(m2

s)

则溶液池鼓风量=5L/(m2

s)×7.29m2=36.45L/s=2.19m3/min,考虑安全系数为1.2,则

溶液池所需鼓风量=1.2×2.19m3/min=2.62m3/min,输气管长取9m,经计算鼓风机出口所需压力应大于23.28kPa。

查《给水排水工程快速设计手册》第4册—给水排水设备,选择3台TSC-100罗茨鼓风机,2用1备。

每台转速720r/min,轴功率2.73kw,电动机功率4kw,升压24.5kPa时,鼓风量3.33m3/min。

溶解池和溶液池材料都采用钢筋混凝土,壁粘贴聚氯乙烯板。

搅拌设备及管配件等也应注意防腐,采取相应的防腐措施。

(5)药剂仓库

药剂仓库与加药间合建在一起,根据《室外给水设计规》(GB50013-2006)规定:

混凝剂的固定储备量,应按当地供应、运输等条件确定,宜按最大投加量的7-15d计算。

其周转储备量应根据当地具体条件确定。

药库的储备量按最大投药量的15天用量计算,每天需药量M=21.0×104×103×40×10-6kg/d=8400kg/d=8.4t/d,堆高1.5m,通道系数采用1+50%=1.5,则仓库面积=(8.4×15×1.5)/1.5=126m2。

在仓库设有磅秤,用人力手推车投药,同时尽可能考虑汽车运输方便,留有1.5m宽的过道,药库与加药间合建,平面尺寸为18m×6.71m,见加药间平面布置图所示:

1—溶解池;2—提升泵;3—溶液池;4—搅拌机;5—计量泵;6—鼓风机;7—值班室;8—计算机控制室;9—仓库。

图4

(6)计量设备

混凝剂的投加方式有多种分类,按混凝剂的状态分干投和湿投;按混凝剂投加到原水中的位置有泵前投加和泵后投加之分;在溶液投加中按药液加注到原水中的动力来源有重力投加和压力投加之分。

本设计混凝剂投加方式采用湿式投加,泵后投加,压力投加。

设置三台隔膜计量泵,两用一备。

单台投加量为600L/h,查《给水排水设计手册》第11册—常用设备(第二版),选用J-ZM630/1.6隔膜计量泵三台,两用一备。

隔膜计量泵的参数为:

流量630L/h,排出压力0.8-1.6MPa,泵速126次/min,电动机功率1.5kw,进出口直径25mm,重量240kg。

(7)混凝剂投加

混凝剂投加过程:

加药采用数学模拟自动投加系统,即加药系统以原水流量、浊度作为前馈信号,比例调节投药量,以沉淀池出水浊度作为后馈信号,对加药量进行微调,构成原水浊度与沉淀池出水浊度组成的前馈后馈闭环调节控制。

(二)混合

1.混合设备

混合设备的基本要,药剂与水的混合必须快速均匀。

混合设备种类较多,我国常用的归纳起来有三类:

水泵混合;管式混合;机械混合。

本设计采用管式静态混合器。

由于水处理构筑物分2组同时运行,故需设置2组管式静态混合器。

2.设计计算

每组混合器处理水量为10.5×104m3/d=1.215m3/s

一级泵站至絮凝池连接管中允许流速为1.0-1.2m/s,水流速度取1.07m/s,则管式静态混合器直径为

查《给水排水工程快速设计手册》第4册—给水排水设备,选择2组GW-1200管式静态混合器,设3节混合单元体,即n=3,安装长度L=6000mm。

混合设施与后续处理构筑物的距离越近越好,尽可能采用直接连接方式,最长距离不宜超过120m。

混合时间一般为10-20s。

本设计混合器距离絮凝池15m,混合时间为12s。

静态混合器水头损失一般小于0.5m。

水流过静态混合器的水头损失为:

式中n—混合单元体个数;

Q—混合器处理水量(m3/s);

D—管道直径(m)。

则

根据Q=1.215m3/s=4375m3/h,查水力计算表可得,两条DN1200输水管,1000i=0.992。

加药点设于靠近水流方向的第一个混合单元,投药管插入管径的1/3处,且投药管上多出开孔,使药液分布均匀。

(三)网格絮凝池设计

絮凝设备的基本要,原水与药剂经混合后,通过絮凝设备应形成肉眼可见的大的密实絮凝体。

絮凝池形式较多,但主要可分为两大类,即水力絮凝反应设施和机械絮凝反应设施。

结合设计资料,对比各种类型絮凝池的优缺点,本设计采用网格絮凝池。

1.设计参数

网格絮凝池单池处理的水量以1.0-2.5万m3/d较合适,以免因单格面积过大而影响效果。

本设计絮凝池采用半地下式钢筋混凝土结构,设置2组,每组设2池。

每池设计流量Q=0.608m3/s。

絮凝时间一般宜为12-20min,本设计絮凝时间取13min,池有效水深H0=4.2m。

2.设计计算

(1)絮凝池有效容积V

V=Q×t=0.608×13×60m3=474.24m3

(2)絮凝池的有效面积A1

A1=V/H0=474.24/4.2m2=112.91m2

(3)絮凝池单格竖井的平面面积

根据《室外给水设计规》(GB50013-2006),水流经每格竖井的流速v1取0.12m/s,由此得单格竖井面积:

f=Q/v1=0.608/0.12m2=5.07m2

设计每格为正方形,边长采用2.25m,因此每格面积为5.0625m2,由此得分格数为:

n=A1/f=112.91/5.0625=22.30,采用25格。

(4)絮凝池池高

絮凝池有效水深为4.2m,取超高0.3m,排泥槽深度取0.6m,得池的总高度为:

H=4.2+0.3+0.6=5.1(m)

(5)过水洞流速与过水洞尺寸

根据《室外给水设计规》(GB50013-2006)规定:

絮凝池过网和过孔流速应逐段递减,分段数宜为三段,流速分别为:

过网流速:

前段0.30-0.25m/s;中段0.25-0.22m/s。

竖井之间孔洞流速:

前段0.30-0.20m/s;中段0.20-0.15m/s;末段0.14-0.10m/s。

本设计絮凝池分为三段,其中1-6格为前段,7-15格为中段,16-23格为末段。

过水洞流速v2按照进口0.30m/s递减到出口0.10m/s计算,上孔上缘在最高水位以下,下孔下缘与排泥槽口平齐。

竖井之间孔洞尺寸A2=Q/v2

式中Q—絮凝池设计流量(m3/s);

v2—各段孔洞流速(m/s)。

每格的孔洞尺寸与位置见下表:

(6)竖井网格的布置

本设计絮凝池分为3段,1-6格为前段,安放密网格,网格孔眼尺寸为80mm×80mm,采用板条宽度35mm的厚塑料板条拼装而成,网格层距0.6m,水过网孔流速v3前=0.25-0.30m/s;7-15格为中段,安放疏网格,网格孔眼尺寸为100mm×100mm,采用板条宽度为35mm的厚塑料板条拼装而成,网格层距0.7m,水过网孔流速v3中=0.22-0.25m/s;16-23格为末段,不安放网格。

a.前段

网格的孔眼尺寸为80mm×80mm,网格层距0.6m,取v3前=0.27m/s,净空断面A3=Q/v3前=0.608/0.27m2=2.25m2

每个网格的孔眼数为:

n前=2.25/0.082=352(个)

每个竖井的最大网格层数为

,设置3层网格,6格共计18层≥16层。

b.中段

网格的孔眼尺寸为100mm×100mm,网格层距为0.7m,取v3中=0.23m/s,净空断面A4=Q/v3中=0.608/0.23m2=2.64m2

每个网格的孔眼数为:

n中=2.64/0.102=264(个)

每个竖井的最大网格层数为

,设置1层网格,9格共计9层≥8层。

c.末段

末段不安放网格。

(7)絮凝池流程

絮凝池流程如下图:

图5

(8)絮凝池的长和宽

每套系统设2个网格絮凝池,絮凝池的布置见下图:

图6

图中水流流过竖井的顺序如数字所标。

(1)、(3)表示每个竖井中网格的层数。

絮凝池的隔墙厚0.2m,不含外墙厚,则:

絮凝池长=2.25×5+0.2×4=12.05(m)

絮凝池宽=2.25×5+0.2×4=12.05(m)

每个絮凝池长为12.05m,宽为12.05m。

从絮凝池到沉淀池的过渡区净宽1.5m。

(9)部水头损失计算

a.前段

前段网格的水头损失为:

n=18,ξ1为网格阻力系数,取1.0,则:

前段孔洞水头损失为:

ξ2为孔洞阻力系数,取3.0,则:

b.中段

计算公式同上,则

c.末段

不设网格。

孔洞的水头损失为:

则单个网格絮凝池总水头损失为:

(10)各段的停留时间

前段:

中段:

末段:

总停留时间

(11)GT值校核

速度梯度

当T=20℃,μ=1×10-3Pa

s

絮凝池总平均速度梯度为:

,在104-105围之。

各段G值与

值均满足要求。

(12)排泥系统

排泥周期由时间控制,前段、中段和末段采用5根穿孔排泥管和快开排泥阀,单侧排泥至排泥渠中,最后汇入厂区排泥系统。

穿孔排泥管池部分长12.05m,孔眼采取等距布置,排泥均匀度取0.5,查《给水排水设计手册》第3册—城镇给水(第二