部编人教版七年级下册语文课外阅读理解及答案.docx

《部编人教版七年级下册语文课外阅读理解及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编人教版七年级下册语文课外阅读理解及答案.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编人教版七年级下册语文课外阅读理解及答案

部编人教版七年级下册语文课外阅读理解及答案

一、部编版七年级语文下册阅读理解训练

1.阅读下面的材料,完成下面各题。

无现金社会正大踏步而来

【话题背景】

“如果兜里没带一分钱,你敢出门吗?

”这个问题三年前提出来,绝大部分人都会坚决说“不敢”。

但是今天,随着扫码支付、银联云闪付、网上支付等方式的兴起和银行卡的全面普及,很多中国人都可以毫不犹豫地说“敢”。

有调查显示:

超过70%的网友认为现金已不是生活必需品。

不久前,支付宝更是放出豪言:

要推动中国在5年内进入“无现金社会”。

【专家评论】

“无现金社会”是指多数交易场景中实现交易媒介的数字化,即从支付或者流通的形态上看,部分纸质货币演变成了电子货币。

“无现金支付”意味着人们生活会更方便,它覆盖多个领域,包括吃喝玩乐行、政务金融医疗等;还意味着会更加环保,它减少了货币交易中的细菌传播机会。

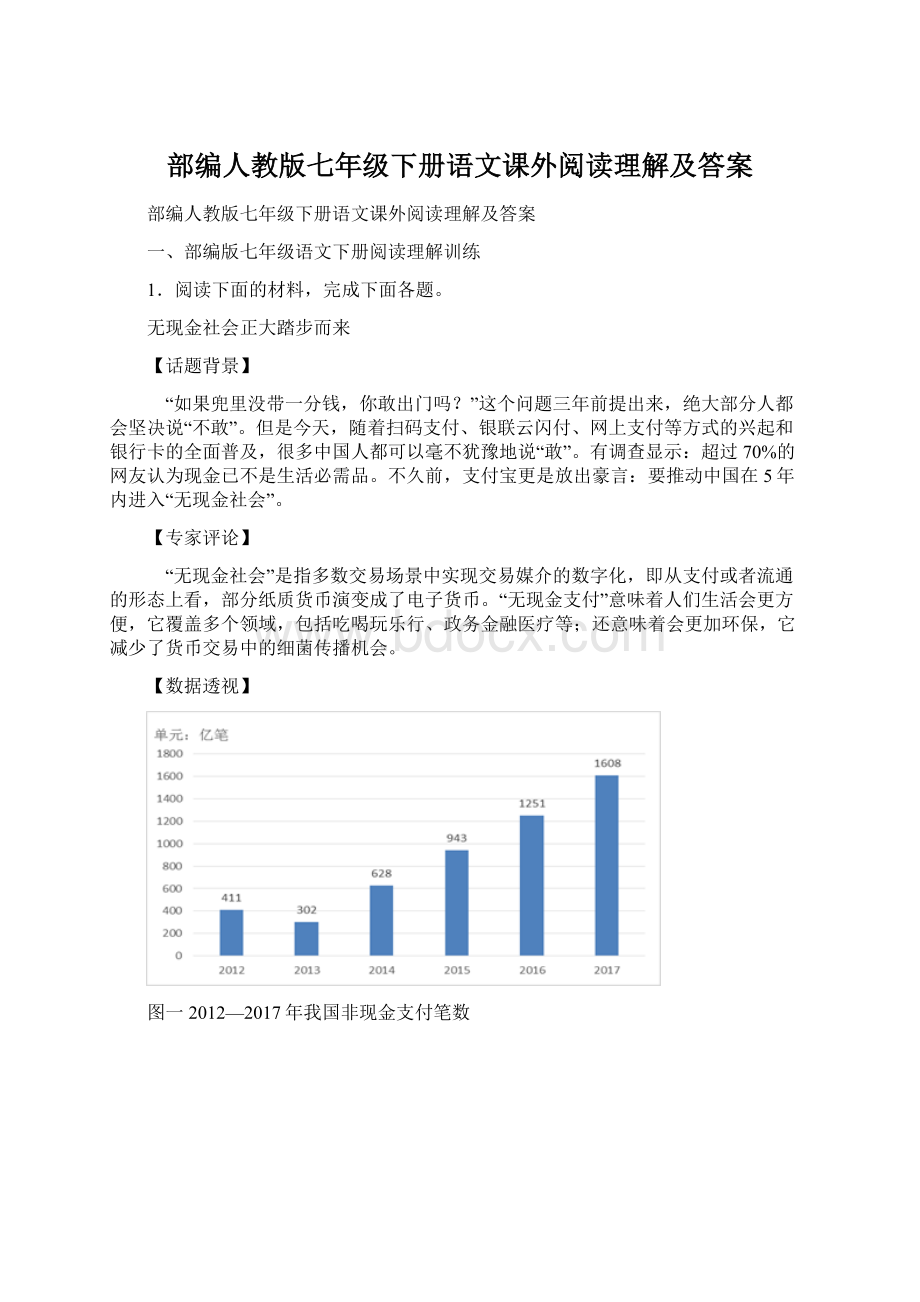

【数据透视】

图一2012—2017年我国非现金支付笔数

图二2016年和2017年移动支付用户年龄比例

【各方声音】

现在出门购物只需拿出手机,轻轻“扫一扫”,支付便瞬间完成,几乎不用排队,节省了时间。

——大学生小吴

无现金支付最令人放心的莫过于不用担心收到假币了。

虽然防伪技术不断更新,但是骗子依然有办法把假币搞得“很逼真”,有时候甚至连验钞机都能瞒过去,很多人都饱受假币的侵害。

“无现金社会”就能杜绝假币的泛滥。

——商家张女士

对年龄偏大且不懂新科技的人来说,所谓的“无现金社会”离我们就太远了,我们感觉被社会淘汰了。

前不久,我想参加某超市的优惠活动,被要求必须用手机支付,但我并不会使用,我感到非常失落。

——退休老人王大爷

由于电子支付的每一笔交易都能被追踪,这极易导致个人隐私受到侵犯。

近年来电子支付和网上银行诈骗案发率也在不断上升。

在语文实践学习活动中,你所在的小组围绕“科技改变生活”这一主题,搜集并整理了以上材料。

(1)请认真阅读专家评论,说说什么是“无现金社会”。

(2)请认真观察数据透视中的两幅数据图,写出两条结论。

(3)最后,小组派你围绕“无现金社会”的利弊进行发言。

请把你的发言稿写在下面。

写作提示:

①围绕话题,从以上材料中筛选有用信息;②思路清晰;③语言得体;④不少于100字。

【答案】

(1)“无现金社会”是指多数交易场景中实现交易媒介的数字化,即从支付或者流通的形态上看,部分纸质货币演变成了电子货币。

(2)①我国非现金支付笔数逐年增多;②移动支付用户主要为中青年群体,30岁以下用户群体数量增加明显。

(3)同学们,任何事物都有两面性,无现金社会也是如此。

无现金支付覆盖多个领域,方便人们的活动,还能减少货币交易中细菌的传播机会,而且支付效率高,节省时间,可杜绝假币坑人。

但它也具有局限性,并不适合所有人群,而且电子交易也能被追踪,个人隐私客易受到侵犯。

所以,同学们,让我们理性看待无现金支付。

【解析】【分析】

(1)本题主要是在材料中寻找关键的原句原词,“【专家评论】‘无现金社会’是指多数交易场景中实现交易媒介的数字化,即从支付或者流通的形态上看,部分纸质货币演变成了电子货币。

”

(2)图表一横坐标是年份,纵坐标是非现金交易笔数。

随着年份的增长,非现金交易笔数不断增长,故可概括:

我国非现金支付笔数逐年增多。

图表二横坐标是非现金支付比例,纵坐标是年龄,红色数据是2017年,蓝色数据是2016年。

随着年龄增加,非现金支付比例逐渐减少,主要使用人群是30岁以下青年,故可概括:

移动支付用户主要为中青年群体,30岁以下用户群体数量增加明显。

(3)内容上要结合材料【各方声音】中的内容,分条列点,表述清晰。

示例:

同学们,事物都有两面性,无现金支付亦是如此。

它可以减少假币对社会造成的危害,可以减少细菌的传播,可以更方便快捷,这都是我们喜欢用的原因。

但是我们也要看到它的弊端,这样的新科技对于一些年龄比较大的人来说比较难,给他们的生活一定程度上带来障碍,同时它也会影响我们个人隐私的保护,我们要用,但是要谨慎的用。

故答案为:

⑴“无现金社会”是指多数交易场景中实现交易媒介的数字化,即从支付或者流通的形态上看,部分纸质货币演变成了电子货币。

⑵①我国非现金支付笔数逐年增多;②移动支付用户主要为中青年群体,30岁以下用户群体数量增加明显。

⑶同学们,任何事物都有两面性,无现金社会也是如此。

无现金支付覆盖多个领域,方便人们的活动,还能减少货币交易中细菌的传播机会,而且支付效率高,节省时间,可杜绝假币坑人。

但它也具有局限性,并不适合所有人群,而且电子交易也能被追踪,个人隐私客易受到侵犯。

所以,同学们,让我们理性看待无现金支付。

【点评】⑴本题考查学生筛选文本信息的能力。

本题需抓住关键语句‘无现金社会’是指多数交易场景中实现交易媒介的数字化,即从支付或者流通的形态上看,部分纸质货币演变成了电子货币。

”来作答。

⑵此题考查学生图表分析的能力。

对提供的文字、图表等信息进行筛选、整合和运用。

解答此类题从以下两方面入手。

1、解读图表的流程:

根源信息(图表)→观察认读→分析理解→归纳概括→文字表达;2、把握好五个环节:

注重整体阅读。

先对材料或图表资料等有一个整体的了解,把握一个大主题或方向;重视数据变化。

数据的变化往往说明了某项问题,而这可能正是这个材料的重要之处,这也是得到观点的源头;注意图表细节。

图表中一些细节不能忽视,它往往起提示作用。

如图表下的“注”等;简要归纳概括。

答前,要正确分析图表中所列内容的相互联系,找出规律性的东西。

分析出有关材料的内在联系,再归纳概括为一个结论。

⑶本题考查学生口语表达的能力。

围绕“无现金社会”的利弊进行发言。

发言时从题目所给材料中筛选有用信息,发言思路要清晰,语言要得体。

2.阅读《高大上的“正”字计数法》,回答下列小题。

高大上的“正”字计数法

①苏格兰公投落下帷幕之际,吸引人们眼球的不仅仅是票选的结果,更有英国人那奇葩的计票方式。

从新闻照片里可以清楚地看到,统计票的人竟然是在纸上一条条地画竖杠杠,视觉效果非常凌乱。

这引得人们议论纷纷:

“想不到发达国家竟然采取这种刀耕火种的计数方式。

”

②对比之下,我国的“正”字计数法立刻显得又机智又高端。

这个方法广泛流行于庙堂之上和群众之间,为大家所喜闻乐见。

五笔一字,整齐划一,视觉效果简洁明了,能够大大提高统计效率。

相信很多小伙伴从小学选班委开始就用“正”字计数,一路画“正”直到现在。

③这么好用的方法,究竟是谁先想到的呢?

“正”字曾经是古代大数单位之一。

汉代《数术记遗》中记载的大数有:

亿、兆、京、垓、秭、壤、沟、涧、正、载。

又因为“数有十等,若言十万曰亿,则十亿曰兆,十兆曰京也。

”以此类推,“正”代表一个相当大的计数单位。

④至于真正使用“正”字一笔一画计数,则要追溯到清末民初的上海。

在旧上海,起初进戏园看戏并不采用凭戏票制度,仅由服务人员领座,由善写计数的服务人员将卖座情况写在“大水牌”上。

由于时间急促,恐怕误记,同时为了稽核总数,所以每满五个看客,就写一个“正”字,或者是领一个看客就画上一笔,画上五笔便成一个“正”字,随后再去收费。

后来看戏的人增多,戏园规模扩大,用水牌计票的方法逐渐被戏票所取代,但“正”字的计票方法却被商家和选举计票所借鉴,广泛应用起来。

⑤明治维新之后,日本也开始采用这种计数方法。

此前的江户时代,他们曾使用“玉”字来计数,同样是五画为一个单位。

由于绝大多数人生来就具有十根手指,因而在进化史中促成了十进制的广泛采用,而五画字和五画符号便于十进制计数,在许多国家和地区都曾被使用过。

但在所有五画字中,只有“正”字字形规矩简洁,只由横竖构成,没有哪两笔首尾相连,甚至连每一画的长度都大致相等。

所以,作为计数符号,没有比它更合适的了。

⑥“正”字的含义相当正能量。

它的本义是平正、不偏斜。

在词典中“正”的含义很多,其组成的词和短语也大多都是褒义,如正直、正大光明、正人君子、刚正不阿……足见人们对正字的喜爱。

同时,它也有着“匡正”“正确”的含义,是人们表达信任的基准。

⑦在投票选举中,人们最希望的是公平公正,从外形到内涵,“正”字都是完美的计数工具,无怪乎人们称赞它是高大上的计数方法了。

(1) 开篇介绍苏格兰公投的计票方式有何作用?

(2) 第②段使用了哪两种说明方法?

(3) 细读第⑥段概括回答,“正”字作为计数符号被广泛使用的原因有哪些?

(4)投票选举中,为何经常使用“正”字计票?

【答案】

(1)引出说明对象,激发读者阅读兴趣,突出“正”字计数法机智又高端的特点。

(2)作比较、举例子

(3)“正”字本义是平正、不偏斜;人们喜欢“正”字;“正”字有着“匡正”“正确”的含义,是人们表达信任的基准。

(4)在投票选举中,人们最希望的是公平公正,从外形到内涵,“正”字都是完美的计数工具

【解析】【分析】

(1)该段文字开篇介绍苏格兰公投的计票方式,其作用是吸引读者,增强阅读兴趣的作用。

此外,本题结合下一段内容,抓住“对比之下,我国的‘正’字计数法立刻显得又机智又高端。

”一句,可以加上“突出‘正’字计数法机智又高端的特点”这一点。

(2)要结合“对比之下,我国的‘正’字计数法立刻显得又机智又高端。

”分析得出:

作比较;结合“从小学选班委开始就用‘正’字计数,一路画‘正’直到现在。

”分析得出:

举例子。

(3)要求学生仔细阅读第⑥段概括即可。

结合“‘正’字的含义相当正能量。

它的本义是平正、不偏斜”概括得出:

“正”字本义是平正、不偏斜;结合“在词典中‘正’的含义很多,其组成的词和短语也大多都是褒义,如正直、正大光明、正人君子、刚正不阿……足见人们对正字的喜爱。

”得出:

人们喜欢“正”字;结合“它也有着‘匡正’‘正确’的含义,是人们表达信任的基准。

”得出:

“正”字有着“匡正”“正确”的含义,是人们表达信任的基准。

(4)结合第⑦段内容“在投票选举中,人们最希望的是公平公正,从外形到内涵,‘正’字都是完美的计数工具,无怪乎人们称赞它是高大上的计数方法了。

”得出:

在投票选举中,人们最希望的是公平公正,从外形到内涵,“正”字都是完美的计数工具。

故答案为:

⑴引出说明对象,激发读者阅读兴趣,突出“正”字计数法机智又高端的特点。

⑵作比较、举例子

⑶“正”字本义是平正、不偏斜;人们喜欢“正”字;“正”字有着“匡正”“正确”的含义,是人们表达信任的基准。

⑷在投票选举中,人们最希望的是公平公正,从外形到内涵,“正”字都是完美的计数工具。

【点评】⑴该题考查了说明文的开头段作用的分析能力。

这类题目的基本答题思路是首先介绍文章的开头方式,比如:

介绍了什么,运用了(的事例),借用神话传说,等等;其次交代…说明对象或者…说明内容,激发读者的阅读兴趣,引起下文对说明对象的具体说明。

⑵该题考查的说明文的方法及其作用。

首先要了解说明文的常用说明方法及特征,然后根据文字信息来判断。

根据文段内容从说明事物什么特征,说明什么问题方面来表达其作用。

⑶本题考查文章内容的筛选和概述,结合文章第⑥段征地句子的理解概述。

⑷本题考查文章内容的理解,注意聚焦最后一段,抓住重点信息提炼。

3.阅读《水刀的力量》,回答小题。

水刀的力量

华兴恒

①“水也清,水也静,柔情似水。

”水在诗词歌赋中,历来以柔著称。

我们平时看到的水也总是“温柔”无比,毫无冲击力,这是由于它处于静止状态或流速缓慢的缘故。

随着科学技术的迅速发展,人们已经有办法使看似柔弱无力的水一反常态,变得坚硬起来。

②早在20世纪80年代,科学家就已研发出一项新的加工技术,这就是高压水射流切割技术,人们形象地称之为“水刀”。

这种“刀”可以说是锋利无比,甚至削铁如泥,其卓越的性能远远高于金属刀具。

③所谓“水刀”,其实就是一束很细的高压水射流。

当人们通过一定的方法迫使水以超过声速的速度通过极小的喷嘴时,聚集成的高压水射流就具有了切割不同材料的能力,这种高压水射流的出口直径还不到0.5毫米,比细自动铅笔芯还要细一些。

水喷流出口时的压强在50兆帕以上,这就相当于在1平方毫米的面积上放上5千克的物体所产生的压力。

④在如此之大的压力作用下,这种超音速的水流在冲到被加工材料的瞬间,由于突然受到阻碍,其速度就会急速下降,压力便会因此而骤然增加,顷刻间就会产生巨大的冲击力,使被加工的部位极小的面积上发生脆性断裂,从而达到对工件进行切割的目的。

如果在水中掺入硅石等磨削材料,水射流的切割能力还会成倍地增加,其加工效果明显优于用金属刀具切割工件。

⑤显然,水流不是刀,可是它确实起着刀的作用,并且其性能远优于刀。

用“水刀”可以加工用金属刀具无法加工的复杂型面和沿任意曲线切开的零部件。

在加工的过程中,不仅“水刀”加工的工件的切口整齐光滑,没有粗糙的边缘、分层、撕扯、变形等问题,而且工作过程所产生的热量几乎可以全部被水带走。

同时在切割的过程中,“水刀”所引起的振动和噪声都很小,所产生的少量切屑也会随水流走,不会出现切屑飞扬的情况。

另外,“水刀”还有一个最大也是最突出的优点,这就是它不存在刀具磨损的问题,并且废水可以进行回收再利用,这样又达到了节约用水的目的,真可谓一举多得。

(选自《百科知识》)

(1)文章以诗歌“水也清,水也静,柔情似水”开头,有什么好处?

请简要回答。

(2)根据文章的内容,请你说说什么是“水刀”。

(3)文章第③段画线句使用的说明方法是:

________。

【答案】

(1)①引起下文(引出说明对象)。

②激发阅读兴趣。

(2)水刀就是高压水射流切割技术,这是科学家研发出的一项新的加工技术。

(3)列数字、作比较

【解析】【分析】

(1)“水也清,水也静,柔情似水”是引用了歌词,通过这句歌词引出了说明对象——水刀。

引用歌词贴近生活,能够吸引读者阅读兴趣。

(2)②早在20世纪80年代,科学家就已研发出一项新的加工技术,这就是高压水射流切割技术,人们形象地称之为“水刀”。

③段“所谓“水刀”,其实就是一束很细的高压水射流。

”总结:

水刀是科学家研发的一项用高压水射流切割的技术。

(3)列数字:

运用具体数字说明说明对象某特点的说明方法。

“还不到0.5毫米”运用具体数字说明高压水射流的出口直径的细。

作比较:

把两个对象作对比,突出强调说明对象某个特点。

把高压水射流的出口口径和自动铅笔芯对比,突出高压水射流出口口径的细。

故答案为:

⑴①引起下文(引出说明对象)。

②激发阅读兴趣。

⑵水刀就是高压水射流切割技术,这是科学家研发出的一项新的加工技术。

⑶列数字、作比较

【点评】⑴本题考查说明文首段的作用。

说明文首段一般有引出说明对象,激发读者的阅读兴趣的作用。

本文首段是一则新闻,通过这则新闻引出了本文的说明对象,同时激发了读者的阅读兴趣;

⑵本题考查的是对文章内容的理解和提取,信息的筛选、分析、提取这类题,做题时,应首先明确信息筛选的方向,有了明确的目的,就有了筛选的范围和标准;其次是正确理解所找信息的内涵,从而进行恰当取舍,避免有所偏颇或答非所问;

⑶本题考查说明方法及其作用的理解和分析能力,根据语段中的一些关键词先来判断说明方法,熟记一些常见的说明方法,结合文段分析,在根据文章内容或者文章的内容所体现出来的说明对象的特征来分析其总用。

4.阅读下面的文章,完成小题。

半个奇遇

池莉

①谁都有状态差的时候。

状态极差的那样一种郁闷、厌倦与绝望,真的很要命,难以言喻且神仙也救不了。

医生与作家都是琢磨人的职业,我就有这两个职业的习惯,所以成了一个喜欢琢磨人的人:

人是靠什么得救的,当你状态极差的时候?

②这一天我状态极差,双腿沉重,脑袋昏沉,走进北京西客站一看,离即将搭乘的列车发车时间还差两个多小时。

生怕路上塞车,提前量打大了,不料路上没塞,塞在了候车室。

候车室人很多,加上大堆行李和随意伸出的腿,基本水泄不通。

此番来京工作不顺,几晚失眠,竟愤而想去爬长城,觉得自己18岁心愿在几十年里赴京百趟都未落实,实乃人生一大失败。

不料所乘的士,半路追尾,我再次失败。

就这样,我身带多处擦伤和瘀斑,眼睛红肿酸涩,鼓起最后勇气,环顾候车室,想与他人对上眼神打个商量,看能不能挤出半个臀位,结果又是失败。

满目的人,少数人发呆打盹,多数人埋头刷屏,间或抬起一张面孔,也是一脸麻木。

人与人之间,没温度、没态度,人人都烦别人,人人都嫌人太多。

讽刺的是,我正是其中一员。

难熬的两个多小时,我的情绪一落千丈。

我拿什么拯救你?

我问自己,一遍又一遍。

③终于开闸放行,我被裹挟在争先恐后之中,被推推搡搡进了车厢,扑面又是纵声喧哗,呼朋唤友,叫嚷打牌……天啦,这一瞬间,静息或睡觉的希望,又顿时破灭。

我倍受打击,眼皮都没有力气抬起,完全不看人了,只顾低头对号入座。

我第一排,双人座的靠窗位置。

我的邻座是一位中年男士,已入座,正在闭目养神。

火车还没开动,这么快就进入状态?

我略感惊异,仿佛他偷了我的构思。

惊异之下,忽然发现:

我似乎时来运转了。

谢天谢地!

该男士衣着洁净、质地优良、款式得体、头发不脏不腻、无烟臭、无异味,胳膊交叉收拢在自己胸前,双腿交叉收拢在自己座椅下,座椅靠背也是收拢竖起,尽管在假寐,也显然是一副文明礼貌生怕妨碍其他乘客的姿态。

而整个车厢,大多数乘客都在挤来挤去,急忙坐下,急忙放下靠背,坐下就急忙敞开双腿,胳膊大幅度横架于两个座位之间的扶手,急忙打起手机来,高声大气,旁若无人……这不就是我们司空见惯的乘车环境吗?

今天这位自好自律到堪称完美的邻座,我还真第一次碰到,基于以上所有遭遇,不由心生感慨:

或许在他,只是习惯与素养;在我,却是与祖国悠久古典礼仪的一种相遇。

或许在他,只是安分守己;在我,已算看到高风亮节。

或许在他,只是举止得体;在我,却是获得尊重。

验票的来了,邻座假寐结束。

不知不觉,我们闲聊起来。

这一聊,不仅十分投契,更有一种无顾无忌的坦率——有些想法、观点、疑惑与苦闷,就连亲朋好友都不会诉说的,倒在这一刻因萍水相逢格外放松,说了就了,随风飘散,无祸且得福——这福气叫做知音,竟是素昧平生来托底。

④邻座先到站,彼此道谢,老友般说再见。

我继续行程,而此前的坏心情,已彻底消散。

戴上耳机,音乐低回,远望窗外,看到的却不是窗外景色,还有跃动在更加广阔时空的奇异美景,有静物、有人物、有声有色,光影交织,令我身心清澄,焕然一新。

这样一种被激发、被打开、被链接的状态,简直妙不可言。

原来拯救人的还是人。

人啊人。

我这一辈子,一直都保有儿时天真幼稚的幻想,总幻想奇遇神迹,倒不曾料想,凡人凡事也会有不凡的辉光,这也算是半个奇遇了。

半个奇遇,我也感恩于心。

(1)第①段写了什么内容?

写它的表达作用是什么?

(2)根据上下文意理解,第②段划线词语“其中”的“其”在文中指代的是什么?

(3)请结合对划线词语的理解,赏析第③段中画线句子的表达效果。

该男士衣着洁净、质地优良、款式得体、头发不脏不腻、无烟臭、无异味,胳膊交叉收拢在自己胸前,双腿交叉收拢在自己座椅下,座椅靠背也是收拢竖起,尽管在假寐,也显然是一副文明礼貌生怕妨碍其他乘客的姿态。

(4)请结合对对上下文意的理解,说说第④段中划线词语“此前的坏心情”在文中具体指的是什么?

(5)结合对划线词语的理解,谈谈你对第④段中画线句子含义的理解。

凡人凡事也会有不凡的辉光,这也算是半个奇遇了。

【答案】

(1)第①段主要交待了“我”有“琢磨人”的思考习惯,为下文发现、感受到列车上邻座男子这一平凡人的“辉光”作铺垫。

(2)“其”指代的是那些麻木、人与人之间没有态度、没有温度、烦别人、嫌人多周围环境中的人们。

(3)句子写邻座男士的外貌衣着、坐姿和上车后的举动,“收拢”写出了该男士不愿被打扰、也不会去打扰别人的良好习惯与素养、写出了他的安分守己、举止得体,写出了他对周围旅客的尊重给我带来的良好印象,为下文写我与之交流甚至倾诉作铺垫。

(4)工作不顺;爬长城散心、路遇的士追尾受伤;列车延误、堵在候车室;与周围人一样厌烦、苦闷,甚至抱怨、空得麻木。

(5)“这”“凡人凡事”指的是列车上我与邻座的偶遇、闲聊和我的诉说:

“半个”极言我与邻座的闲聊、我的诉说极其普通、平常,算不上奇异;但就是这样一次平常的相遇、闲聊、诉说,让自己低落的情绪得以释放和排解,让自己找到了生活的知音,发现了凡人凡事的不凡辉光,让我感恩于心,所以称之为“半个奇遇”。

【解析】【分析】

(1)语段正好是文章的开头。

在内容上,交待了“我”是个“喜欢琢磨人的人”。

在结构上,这一内容为下文发现、感受到那个自好自律到堪称完美的邻座作铺垫。

(2)可分析问题的上文“满目的人,少数人发呆打盹,多数人埋头刷屏,间或抬起一张面孔,也是一脸麻木。

人与人之间,没温度、没态度,人人都烦别人,人人都嫌人太多”等句,即可整理出正确答案。

(3)此题比较容易,因为题干已经给出了分析方向,即从品味词语的角度分析作答。

“该男士衣着洁净、质地优良、款式得体”写邻座男士的外貌衣着;“头发不脏不腻、无烟臭、无异味”写头发的特点;“胳膊交叉收拢在自己胸前,双腿交叉收拢在自己座椅下”写坐姿。

句子中“收拢”胳膊,“收拢”双腿,“收拢”座椅靠背的描写,在内容上,写出了该男士不愿被打扰、也不会去打扰别人的良好习惯与素养,写出了他给“我”的印象之深;结构上,引起下文我与之交流甚至倾诉的内容。

(4)可提取第②段“这一天我状态极差,双腿沉重,脑袋昏沉”“此番来京工作不顺,几晚失眠,竟愤而想去爬长城,觉得自己18岁心愿在几十年里赴京百趟都未落实,实乃人生一大失败。

不料所乘的士,半路追尾,我再次失败”“我身带多处擦伤和瘀斑,眼睛红肿酸涩,鼓起最后勇气,环顾候车室,想与他人对上眼神打个商量,看能不能挤出半个臀位,结果又是失败”,第③段“终于开闸放行,我被裹挟在争先恐后之中,被推推搡搡进了车厢,扑面又是纵声喧哗,呼朋唤友,叫嚷打牌”“这一瞬间,静息或睡觉的希望,又顿时破灭。

我倍受打击,眼皮都没有力气抬起,完全不看人了,只顾低头对号入座”等句进行概括压缩,即可整理出正确答案。

(5)可对“凡人凡事也会有不凡的辉光,这也算是半个奇遇了”句子中的“凡人凡事”“半个”“奇遇”等词语一一解释。

“凡人凡事”指的是列车上我与邻座的偶遇、闲聊。

“半个”是说我与邻座的闲聊、我的诉说算不上是完全的奇异。

而“奇遇”是说这次相遇的意义重大:

自己低落的情绪得以释放和排解,找到了生活的知音,发现了凡人凡事的不凡辉光。

将这几个意思整合在一起,就是答案。

故答案为:

⑴第①段主要交待了“我”有“琢磨人”的思考习惯,为下文发现、感受到列车上邻座男子这一平凡人的“辉光”作铺垫;

⑵“其”指代的是那些麻木、人与人之间没有态度、没有温度、烦别人、嫌人多周围环境中的人们;

⑶句子写邻座男士的外貌衣着、坐姿和上车后的举动,“收拢”写出了该男士不愿被打扰、也不会去打扰别人的良好习惯与素养、写出了他的安分守己、举止得体,写出了他对周围旅客的尊重给我带来的良好印象,为下文写我与之交流甚至倾诉作铺垫;

⑷工作不顺;爬长城散心、路遇的士追尾受伤;列车延误、堵在候车室;与周围人一样厌烦、苦闷,甚至抱怨、空得麻木;

⑸“这”“凡人凡事”指的是列车上我与邻座的偶遇、闲聊和我的诉说:

“半个”极言我与邻座的闲聊、我的诉说极其普通、平常,算不上奇异;但就是这样一次平常的相遇、闲聊、诉说,让自己低落的情绪得以释放和排解,让自己找到了生活的知音,发现了凡人凡事的不凡辉光,让我感恩于心,所以称之为“半个奇遇”。

【点评】⑴本题是对文章开头主要内容及其作用的考查。

结合语句内容即可作答;

⑵本题考查学生对文章内容的理解和把握。

找到关键段中的关键句即可找出答案;

⑶赏析品味题的答题基本上从修辞和字词角度切入,答案的组织形式可以采用说出修辞名