中考文言文句子朗读节奏划分技巧与方法.docx

《中考文言文句子朗读节奏划分技巧与方法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考文言文句子朗读节奏划分技巧与方法.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

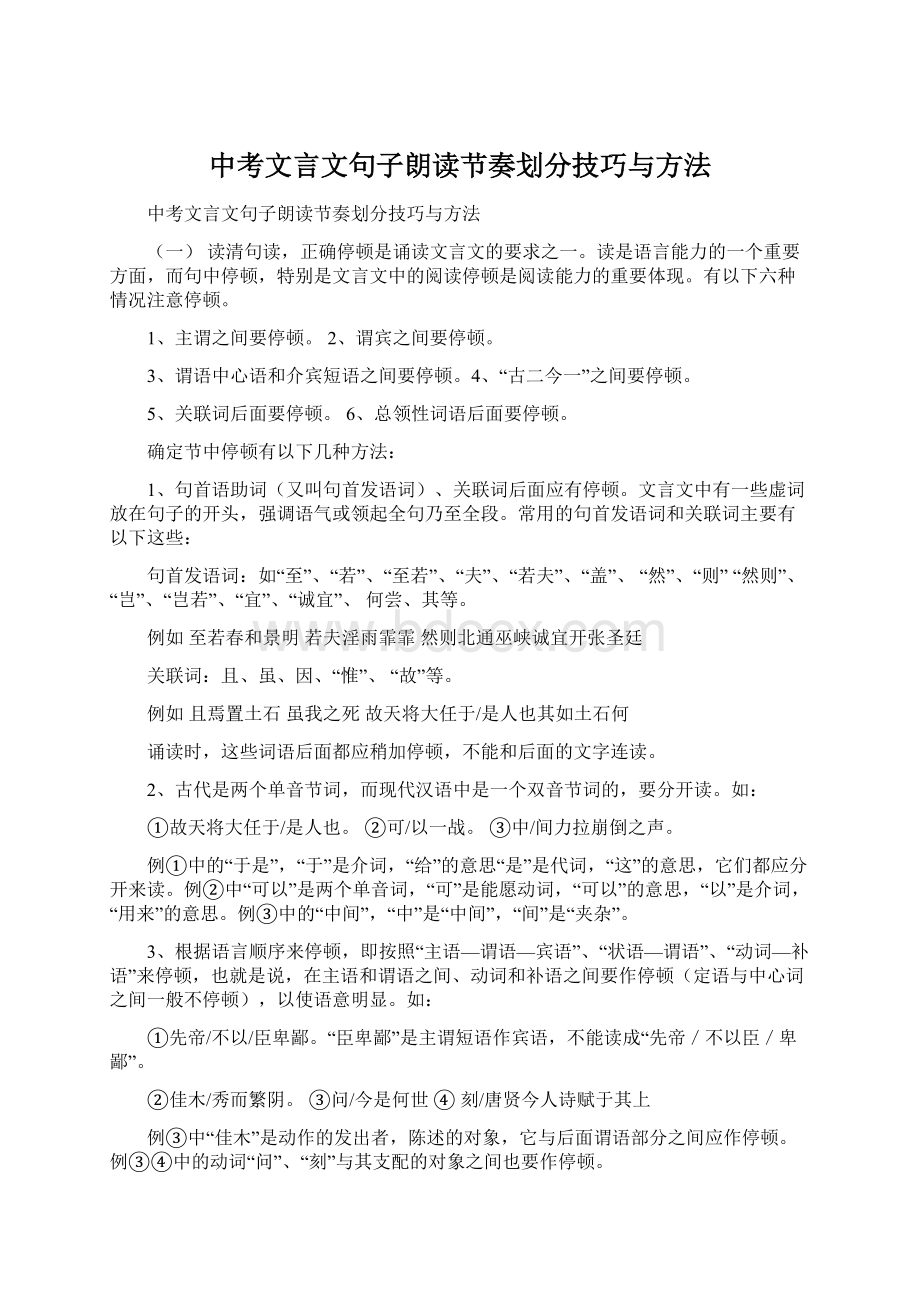

中考文言文句子朗读节奏划分技巧与方法

中考文言文句子朗读节奏划分技巧与方法

(一)读清句读,正确停顿是诵读文言文的要求之一。

读是语言能力的一个重要方面,而句中停顿,特别是文言文中的阅读停顿是阅读能力的重要体现。

有以下六种情况注意停顿。

1、主谓之间要停顿。

2、谓宾之间要停顿。

3、谓语中心语和介宾短语之间要停顿。

4、“古二今一”之间要停顿。

5、关联词后面要停顿。

6、总领性词语后面要停顿。

确定节中停顿有以下几种方法:

1、句首语助词(又叫句首发语词)、关联词后面应有停顿。

文言文中有一些虚词放在句子的开头,强调语气或领起全句乃至全段。

常用的句首发语词和关联词主要有以下这些:

句首发语词:

如“至”、“若”、“至若”、“夫”、“若夫”、“盖”、“然”、“则”“然则”、“岂”、“岂若”、“宜”、“诚宜”、何尝、其等。

例如至若春和景明若夫淫雨霏霏然则北通巫峡诚宜开张圣廷

关联词:

且、虽、因、“惟”、“故”等。

例如且焉置土石虽我之死故天将大任于/是人也其如土石何

诵读时,这些词语后面都应稍加停顿,不能和后面的文字连读。

2、古代是两个单音节词,而现代汉语中是一个双音节词的,要分开读。

如:

①故天将大任于/是人也。

②可/以一战。

③中/间力拉崩倒之声。

例①中的“于是”,“于”是介词,“给”的意思“是”是代词,“这”的意思,它们都应分开来读。

例②中“可以”是两个单音词,“可”是能愿动词,“可以”的意思,“以”是介词,“用来”的意思。

例③中的“中间”,“中”是“中间”,“间”是“夹杂”。

3、根据语言顺序来停顿,即按照“主语—谓语—宾语”、“状语—谓语”、“动词—补语”来停顿,也就是说,在主语和谓语之间、动词和补语之间要作停顿(定语与中心词之间一般不停顿),以使语意明显。

如:

①先帝/不以/臣卑鄙。

“臣卑鄙”是主谓短语作宾语,不能读成“先帝/不以臣/卑鄙”。

②佳木/秀而繁阴。

③问/今是何世④刻/唐贤今人诗赋于其上

例③中“佳木”是动作的发出者,陈述的对象,它与后面谓语部分之间应作停顿。

例③④中的动词“问”、“刻”与其支配的对象之间也要作停顿。

4、充当状语的名词和中心词之间要连读,即名词作状语时,一般在该词前停顿,且不能把状语与中心词读开。

若分开读,就错将状语当成了主语,改变了句子的意思。

如:

①其一/犬坐/于前②山行/六七里

例①中的“其一”是指其中的一只狼,作全句的主语,“犬”在句中作状语,修饰词“坐”,译为“像狗一样”;例②中的“山”修饰中心语“行”,“山行”译为“在山上走”,都应连读。

5、“而”字后应该停顿。

但“而”字在句中若起到下列作用,那么就不能停顿,也就是说,“而”字不能和后面的词语分开读,应该连读。

①“而”在句中如果连接的是形容词(或副词)与动词,即“形容词(副词)+而+动词”,这时前边的形容词或副词充当状语,起修饰后面的动词的作用,不能分开读。

②“而”在句中如果连接的是两个动词,即“动词+而+动词”,那么尔表示顺接,也就是说,前面一个动作发生了,后面的动作紧接着就发生了,这时“而”后面就不能停顿,应和后面的动词连读。

③“而”连接词性相同的两个词语(即两个名词、两个动词、两个形容词),表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译,这时“而”后不应该停顿。

例如:

敏而好学,不耻下问。

④表示承递关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译。

例:

①择其善者而从之,其不善者而改之。

②余闻而愈悲。

6、停顿应体现句子结构的原貌。

如:

①瞻余马首/可也。

如果读成“瞻余马首可/也”,那么就歪解了原意。

因为原句是主谓结构,在“可”后停顿,就改变了原意。

②“问/今是何世”,原句是动宾结构,宾语是一个主谓短语,如读成“问今/是何世”,读成了主谓句,就读破了。

③“两三点雨/山前”,若读成“两三点/雨山前”就读破了,原句是倒装句。

7、节奏停顿要体现出省略成分。

如:

①一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。

“再”、“三”后省略动词谓语“鼓”,应略停,以体现谓语的省略,不能读成“一鼓/作气,再而/衰,三而/竭”。

8、对古代的国号、年号、官职、爵位、史实、地名要了解,否则易导致朗读停顿错误。

如:

作亭者谁,卢陵/欧阳修也。

卢陵是地名,后面应该停顿。

9、“也”用在句中揭示停顿,朗读时在其后停顿。

如:

余闻之也/久。

“也”不是谓语前的副词状语,不能读成“余闻之/也久”。

10、利用对文意的理解来确定停顿。

在朗读文言文时,要根据语境理解文意,只有确切地理解了文意,才能准确地停顿。

如:

①居庙堂之高/则忧其民

例①意思是“处在朝庭的高位上,就为它的人民担忧”这样,句中的停顿就是“居庙堂之高/则忧其民”。

11、诗句节拍间要停顿。

古诗的朗读有其规律性,一般说来是两字一停顿,即按音节停顿。

如:

①几处/早莺/争/暖树②天门/中断/楚江/开

也可以按意义单位停顿,如上面的两句可读为“几处早莺/争暖树”、“天门中断/楚江开”。

总之,相对完整的意义结构都需要相应的停顿。

(二)、技巧突破

一•根据文言句子语法结构确定朗读节奏

一般,文言句子的语法结构与现代汉语大体相同。

一个完整的句子是由主语、谓语、宾语组成的。

文言句子的朗读停顿往往在主谓之间或动宾之间。

这样划分符合句子意思的完整表达的。

如:

(1)下列语句朗读节奏停顿正确的一项是()

(A)故/天将降大任于是/人也 (B)所以/动心忍性,曾益其所/不能

(C)人恒/过,然后/能改 (D)出/则无敌国外患者,国/恒亡

(2)划分下边句子朗读的节奏,每个分句只划一处(用“/”表示)

故君子有不战,战必胜矣。

(3)予/尝求/古仁人之心 (《岳阳楼记》)

(4)率/妻子/邑人/来此绝境(《桃花源记》)

二•根据句首的语气词来确定朗读节奏

有些文言句子句首含语气词(发语词),表示将发表议论,提示原因,如“盖”、“夫”(读“fú),往往在发语词后进行停顿,如:

(5)盖/一岁之犯死者/二焉 (《捕蛇者说》)

(6)夫/环而攻之/而不胜 (《得道多助失道寡助》)

三•根据句中起舒缓语气作用的“之”确定朗读节奏

文言文中,“之”的用法很多,很复杂。

其中起舒缓语气作用的“之”有助于我们确定朗读节奏:

停顿往往在“之”后,这样朗读使得整个句子的语气不至于显得急促,而是缓急有致。

如:

(7)医之/好治不病/以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)

四•根据句首的连词或总结性的词语确定朗读节奏

若句首出现表假设、转折等的连词,如“若”、“而”、“然则”等或表总结性的词语,如“故”、“是故”等,往往在这些词语的后面要加以停顿。

如:

(8)若/止印三二本,未为简易。

(《活板》)

(9)而/山不加增 (《愚公移山》)

(10)然则/何时而乐耶 (《岳阳楼记》)

(11)故/自号曰醉翁也 (《醉翁亭记》)

五•根据文句内在的逻辑意义确定朗读节奏

初中阶段所选文言文中有一个很典型的例句:

其一犬坐于前(《狼》)此句中对“犬”的理解最为关键:

不能理解为“狗”,而是“像狗一样”,“犬”是名词作状语。

这句话的意思是:

其中的一只狼像狗一样坐在(屠夫)的前面。

根据文句意思的理解,这句话的停顿应在“其一”的后面才是正确的,即:

其一/犬坐于前。

对下面这个类型句子的节奏划分也要遵循逻辑意义:

然/得而腊之/以为饵(《捕蛇者说》)。

其实,划分文言句子的朗读节奏远不止这五种方法,而这五种方法也不是孤立使用的,要正确划分朗读节奏,还是要准确理解文句的意思,把握住其内在的逻辑意义。

附:

例

(1)的答案选D;例

(2)的朗读节奏正确划分为:

故/君子有不战,战/必胜矣。

二、初中文言文练习题

2.阅读文言文,回答问题。

余幼时即嗜学。

家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。

天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。

录毕,走送之,不敢稍逾约。

以是人多以书假余,余因得遍观群书。

既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师、名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。

先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。

余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。

故余虽愚,卒获有所闻。

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。

至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。

寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。

同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。

以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

盖余之勤且艰若此。

今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。

其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉!

(节选自《送东阳马生序》)

(1)解释句子中划线词语。

①俟其欣悦________

②持汤沃灌________

(2)下列句子中划线词意思相同的一项是( )

A. 计日以还 以是人多以书假余

B. 从乡之先达 而承天子之宠光

C. 是肤皲裂而不知 久而乃和

D. 每假借于藏书之家 况才之过于余者乎

(3)用现代汉语翻译下面句子。

以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。

(4)本文作者是怎样劝学的?

【答案】

(1)等待,等到;热水

(2)B

(3)因为心中有足以快乐的事,不感到衣食的享受比不上其他的人。

(4)作者现身说法,首先生动而具体地描述了自己借书求师之难,饥寒奔走之苦,之后与太学生优越的条件加以对比,明确告诉马生,学业是否有所成就,主要在于主观是否努力,不在条件的优劣和天资的高下。

【解析】【分析】

(1)根据平时对文言词语的积累并结合句意理解词语意思,注意“汤”属于古今异义词,这里是热水的意思。

(2)A以:

表修饰,不译/把;B结构助词,的;C表示转折关系/表修饰关系;D向/比。

(3)翻译文言文句子,首先看是否为特殊句式,然后再把关键词语翻译准确,最后再根据现代汉语的规范翻译。

以,因为。

中,内心。

口体之奉:

指吃的穿的。

故这句话可以翻译为:

因为心中有足以使自己高兴的事,并不觉得吃穿的享受不如人家。

(4)结合文章内容分析,本文第一段主要写自己求书之难,求师之难;第二段写自己行路之难和生活之难以及如今所取得的成就,第三段把太学生的学习优越条件和自己当年的艰苦进行对比,以此告诉马生,“其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉”,即学业是否有所成就,主要在于主观是否努力,不在条件的优劣和天资的高下。

由此可知作者劝学的方法是作者现身说法,首先生动而具体地描述了自己借书求师之难,饥寒奔走之苦,之后与太学生优越的条件加以对比,明确告诉马生,学业是否有所成就,主要在于主观是否努力,不在条件的优劣和天资的高下。

故答案为:

⑴等待,等到;热水

⑵B;

⑶因为心中有足以快乐的事,不感到衣食的享受比不上其他的人。

⑷作者现身说法,首先生动而具体地描述了自己借书求师之难,饥寒奔走之苦,之后与太