高考语文高分技巧二轮讲义专题一抢分点二论证分析题 Word版含答案.docx

《高考语文高分技巧二轮讲义专题一抢分点二论证分析题 Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文高分技巧二轮讲义专题一抢分点二论证分析题 Word版含答案.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文高分技巧二轮讲义专题一抢分点二论证分析题Word版含答案

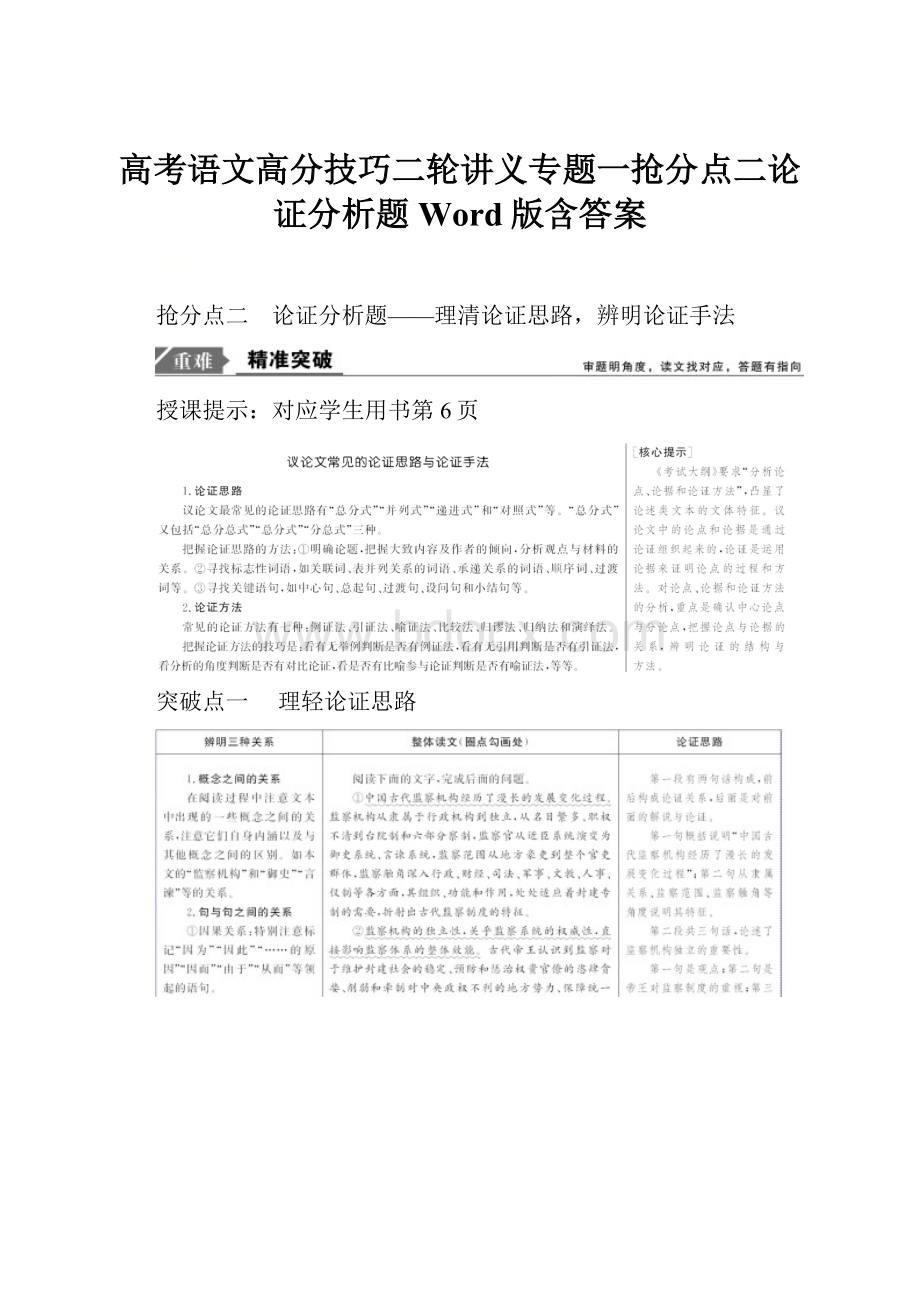

抢分点二 论证分析题——理清论证思路,辨明论证手法

授课提示:

对应学生用书第6页

突破点一 理轻论证思路

下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章层层递进,先概述中国古代监察体制的发展过程,然后分析其特征和现实意义。

B.文章由概括到具体,阐释中国古代监察体制机构独立、垂直运作、目标全面等特征。

C.文章以中国古代监察体制的独立性为着力点,内容包括机构设置和权力运作的独立。

D.文章在论述监察机构的构成时,代表君对臣的御史对代表臣对君的言谏有管辖权力。

[思维流程] 请在下面表格空白处填入你的理解和分析。

第1步:

泛读。

筛选出对应信息并在原文中标注出来。

第2步:

精读。

逐一把选项和原文信息进行比对,不一致的即可判定错误。

选项

对应原文

比对排除

A项

中国古代监察机构经历了漫长的发展变化过程……我们今天监察制度的设计有一定的借鉴意义。

A项是对文章整体结构思路的分析,从文章五个自然段的结构和内容看,文章采用的是“层层递进”的结构思路,先后问题概括分析正确。

B项

监察机构的独立性,关乎监察系统的权威性……而是削弱了言谏对皇权的制约功能。

B项是对文章具体段落内部层次的分析,文章除最后一段外,每段的开头一句都是“概括”,然后再“具体”分析。

二、三、四段分别阐释了古代监察体制机构独立、垂直运作、目标全面等特征。

C项

监察机构的独立性……就会使监察权虚化和弱化。

C项是对文章第二段和第三段论证的分析,包括机构设置和权力运作的独立。

D项

古代监察机构是由御史和言谏两大系统组成……而是削弱了言谏对皇权的制约功能。

D项,在对局部思路的把握上错误。

从文章的结构层次和观点态度看,御史和言谏是并列的职权,不存在御史管辖言谏的问题。

【对点训练】

判断下面选项的正误并说明理由。

选项:

文章举《孝经》《四书》为例,论证了古代教育中的乐教、诗教、儒家经学教育的最终目标。

相关文段:

蒙学教材一直重视道德人格教育。

古代教育中的乐教、诗教、儒家经学教育都是以构建学习者思想道德体系为最终目标的。

《孝经》及宋代形成的《四书》分别被视为立德之本、入德之门,相对而言比较适合儿童学习,在古代教育实践中被广泛使用。

在这样的教育背景下,蒙学教材体现出对道德人格教育的追求,并不断创造出更适合初学者的教育手段。

答:

解析:

选项对例证法理解错误,这里是观点和材料的关系,论证的是“蒙学教材一直重视道德人格教育”。

答案:

×

突破点二 辨明论证手法

手法一:

例证法———————————————————————————————

例证法也叫事例论证,是用令人信服的典型事例来证明论点的一种方法。

它是议论文中最常用的一种论证方法。

因为“事实胜于雄辩”,在典型的事例面前,道理不言而喻。

判断下列选项是否正确,并说明理由。

选项:

节日在乡土社会中赋予了生活的意义,它让人与人、人与自然、生者与亡者成为联系密切的共同体。

相关文段:

文化赋予了生活的意义。

乡土社会是由人组成的,同时又超越了个体,是文化将这些个体连接成为一个有机的整体,并赋予乡村生活的价值。

比如乡土社会中有许多节日,每个节日都有着不同的意义。

在人们庆祝这些节日的过程中,人与自然、人与人、生者与亡者保持了沟通,成为联系密切的共同体。

文化也赋予乡村社会以秩序。

在乡村社会中,文化发挥了更重要的作用,比如要养成尊老爱幼的风气就需要有尊老爱幼的文化氛围。

在传统的乡村社会中,社会变化相对比较缓慢,老年人积累了丰富的知识可以教导青年人,因此老年人在社会中具有较高的地位。

正误判断:

解析:

这段文字不是论述节日在生活中的意义,而是论述文化赋予生活的意义,“乡土社会中有许多节日”只是作者举用的例子。

答案:

×

【对点训练】

用例证法判断下列选项是否正确,并说明理由。

选项:

文章论述青花瓷崛起的轨迹,为中外交往推动明代社会转型的观点提供了例证。

原文信息:

如果说以往人们所了解的明初是一个复兴传统的时代,其文化特征是回归传统,明初往往被认为是保守的,那么青花瓷的例子,则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的知识。

事实上,与明代中外文明的交流高峰密切相关,明代中国正是通过与海外交流而走向开放和进步的,青花瓷的两次外销高峰就反映了这一点。

第一次在亚非掀起了中国风,第二次则兴起了欧美的中国风。

可见,明代不仅是中国陶瓷史上一个重大转折时期,也是中国传统社会的重要转型时期。

答:

解析:

选项理解正确。

根据原文“那么青花瓷的例子,则可以使人们对于明初文化的兼容性有一个新的认识”可知,此选项正确。

答案:

√

手法二:

引证法——————————————————————————————

引证法是道理论证的一种,是通过引用名人名言、古诗文名句、反映科学规律的俗语、谚语、警句等来证明观点的一种论证方法。

由于引证法能够深刻地反映事物的本质已为无数事实所证明,所以具有巨大的说服力。

判断下列选项的正误并说明理由。

选项:

文章引用《诗经》《汉书》等古代典籍,有力地论证了“司晨”的鸡鸣对农耕时代的古人具有重要意义。

相关文段:

鸡能啼晨,古人称之为“司晨”。

鸡这一习性,对农耕时代的古人具有重要意义。

《诗经》中有“女曰鸡鸣……”这样的句子,意思是:

妻子说鸡打鸣了,赶紧起来干活吧。

可见,先秦时人们已开始利用鸡鸣来安排作息了。

国君也以“鸡鸣”为时间节点安排作息。

《诗经》中的《鸡鸣》就有贤妃提醒国君早朝:

“鸡既鸣矣,朝既盈矣。

”周朝还专设“鸡人”掌管供办鸡牲和报时,后来宫廷中负责打更报时的人被称为“鸡人”。

但古人认为母鸡打鸣是不祥之兆,会有“鸡祸”。

在古代,女人干政或主政,常被称作“牝鸡司晨”。

《汉书·五行志》引《易传》的话:

“妇人专政,国不静;牝鸡雄鸣,主不荣。

”

正误判断:

解析:

《诗经》是从正面论述的,《汉书》是从反面论述的,无论是正面还是反面,说明古人非常看重“司晨”的鸡鸣,鸡鸣对古人有重要的意义。

答案:

√

【对点训练】

用引证法判断下列选项是否正确,并说明理由。

选项:

作者引用王弼的注解,有力地论证了《周易》卦象辞中“井泥不食,旧井无禽”的说法。

原文信息:

古人对水源非常重视,自古中国就有句老话,叫“千里不唾井”。

《周易》上说,为了防止地下污物渗入井内,就用瓦甓修井,叫作“井甃”;《说文解字》上说,为了防止地面污物流入井内,人们便在井口安装木阑,叫作“井榦”。

不仅如此,古人食用的井水中还不能有淤泥,《周易》卦象辞中就有这样一句话:

“井泥不食,旧井无禽。

”王弼注云:

“井泥而不可食,则是久井不见渫治者也。

久井不见渫治,禽所不向,而况人乎?

一时所共弃舍也。

”所以井要一年一淘洗,一年一清理。

答:

解析:

选项对引证法理解错误,王弼的注释和《周易》的卦辞之间是解证关系,不是引证关系。

两者共同论证的是古人对水源清洁的重视。

答案:

×

手法三:

喻证法—————————————————————————

喻证法是用设喻来论证论点的方法。

喻证法具有化抽象为具体、化艰深为浅显、化枯燥为生动的特点。

判断下列选项的正误并说明理由。

选项:

文章以传统文化为喻,说明无论学数学还是学英语,都需要从基础做起,然后向深处发力。

相关文段:

需要指出的是,传统文化的重要组成部分,也是最有传播基础的部分,也就是说有可能广为传播的部分,莫过于古诗词。

其实,传统文化的重镇在子学,在经学,在小学,但是门槛太高。

而唐诗宋词,我们从小就背,接受面广。

所以,传统文化节目的落脚点几乎无一不是如此,这也是从传播规律出发考虑的。

学数学要从一加一开始学起,学英语要从ABC开始。

古诗词的鉴赏,有助于形成对传统文化的热爱和兴趣。

在此基础上,才有向深处探寻传统文化的动力。

正误判断:

解析:

文章用学数学、学英语为喻,来阐述传统文化的传播也需从基础做起。

将比喻论证的本体和喻体理解错了。

答案:

×

【对点训练】

用喻证法判断下列选项是否正确,并说明理由。

选项:

文章用建筑中的“钩心斗角”结构来说明文章写作的手法,生动形象,易于理解。

原文信息:

在写文章时,我们通常会运用以小见大,虚实相生,抑扬结合,主次相成等写作手法,而这些章法,在建筑组合之中同样可以被灵活应用。

建筑中的“钩心斗角”结构便是很好的例证。

心是指宫室的中心,角是指檐角,诸角向心,叫“钩心”;诸角彼此相向,像戈相斗,叫作“斗角”。

在曲阜的孔庙,就可以清晰地看到这样的建筑结构。

答:

解析:

这段文字运用了比喻论证是不错的,但谁是本体谁是喻体的问题选项说反了。

应为用文章写作的手法来说明建筑的结构问题。

答案:

×

手法四:

对比法——————————————————————————

对比法就是把正反两方面的论点和论据加以剖析对照,达到否定错误观点,树立正确论点的目的。

对比可以是观点与观点、材料与材料,也可以是纵向比较或横向对照。

判断下列选项的正误并说明理由。

选项:

文章分析了唐宋不同社会特点和人们的精神面貌对花卉文化的影响,强调了唐代和宋代插花艺术的不同。

相关文段:

宋代的社会比不上唐代的博大气概,文人不再狂放,而是内敛;不再激情汹涌,而是冷静地思考。

宋朝的时代精神就是清雅、隽秀之气质。

这种气质反映到花卉文化中,形成了精细描绘,以花抒写理性的主流。

所以,在插花构图中,讲究线条美,常以梅花、蜡梅等枝条来插制。

这与唐代喜用牡丹的富丽不同。

宋代的文人义士常以花材影射人格,在花材的选取上喜用松、竹、梅、柏、兰、桂、山茶、水仙等寓意深刻的花材,表达人生抱负、理想等。

花材多用松、柏、竹、梅、兰、桂、山茶、水仙等素雅者。

结构以清为精神之所在,以疏为意念之依归,注重枝叶的线条美。

正误判断:

解析:

这段文字采用了对比论证的手法,意在突出宋代插花艺术的特点而不是“强调了唐代和宋代插花艺术的不同”。

答案:

×

【对点训练】

用对比法判断下列选项是否正确,并说明理由。

选项:

本文引用的语句分诗论和诗句两类,其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同。

原文信息:

至于同属唐人古体,五言和七言又有所差别,这个问题比较微妙,须细心体察。

我们看五、七言的区分,虽只在每句上相差两个字,但造成的节奏感和韵调感却很不一样。

五言字少,念起来有一种安详舒缓的气度,近乎平时说话的语调;七言音促,上口时会给人以发扬蹈厉的感觉,类似于朗诵或歌唱表演的声腔。

试读“杜陵有布衣,老大意转拙。

许身一何愚,窃比稷与契”。

答:

解析:

“其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同”不准确,引用的诗论部分,有的是为了说明古人对唐代的古诗有偏见。

答案:

×

授课提示:

对应学生用书第10页

阅读下面的文字,完成1~3题。

党的十九大报告提出了“乡村振兴战略”。

乡村振兴作为一种发展战略,有内外经验可供参考。

要使乡村振兴战略获得成功,必须了解国外乡村振兴的经验教训以及我国历次“三农”政策实施的效果与原因,在发展思路和具体措施上进行实质性的创新。

通过制度与技术创新振兴农村产业。

没有产业的振兴,其他方面的振兴和发展就失去了基础。

产业发展指的是农业和非农产业的发展与融合。

农业的发展主要靠新型农业经营主体,非农产业的发展需要吸引多元化的发展主体,调动他们的积极性、主动性和创造性。

因此,需要创新制度,探索促进资本、技术、人才等要素向农村流动的政策措施。

新时期需要有高起点,尤其是要避免过去产业结构调整与产业发展中有时出现的产业雷同、档次不高、无序竞争等现象。

近期,需要在选准特色主导产业的基础上,重点考虑重组产业链,并适当调整空间布局,促进企业联盟和技术创新联盟的发展,逐步将传统的农业产业集群改造升级为现代创新集群。

未来,则需要在继续推进农业产业化示范区建设的基础上,推动龙头企业集群发展,进一步提高自主创新能力,使其不但在农业产业链中发挥影响,同时在科技产业链与价值链中显示出应有的作用。

通过社会管理创新实现乡村宜居。

生态宜居、乡风文明的有效治理都是为了实现乡村宜居,而这些必须依靠社会管理创新。

社会管理的基本任务是协调各种社会关系,规范社会行为,解决社会问题,化解社会矛盾,促进社会公平正义,维护社会稳定。

随着农村社区建设与发展进程的推进,无论是社会管理格局、社会管理体制、社会管理方式,还是社会管理问题都发生了巨大变化,这需要我们进行社会管理创新。

越来越多的中介组织、非政府组织等第三部门渴望参与农村社区建设,这势必会影响原来的管理格局。

随着地方政府的放权以及村民自治意识的增强,管理方式必然要求发生转变。

因此,需要因地制宜,根据农村社区发展程度确定不同的社会管理方式。

加强社会管理创新,要追求“以人为本”,为各利益相关者提供参与平台和利益诉求渠道,通过全民参与解决社会问题。

只有推进社会管理创新,提高乡村振兴多元主体参与决策的程度,才能减少决策的偏误和实施的阻力,实现发展成果的共享。

因此,通过构建有效的民间参与机制等,才能有效保障农民利益,减少各种社会冲突,确保乡村振兴具体项目的顺利推进。

(摘编自高启杰《乡村振兴需要实质性创新》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.农业和非农产业的发展融合是其他方面振兴发展的基础,是乡村振兴的重要环节。

B.非农产业的发展需要促进资本、技术、人才等向农村流动,因此只有非农产业需要创新。

C.农业产业化示范区既能影响农业产业链,也能在科技产业链与价值链中显示其作用。

D.传统的农业产业集群产业雷同、档次不高、无序竞争,因此要改造升级为现代创新集群。

解析:

B项,“只有非农产业需要创新”错,文中并未说农业产业不需要创新。

C项,混淆概念,应该是在农业产业化示范区基础上推动的龙头企业集群,能影响农业产业链,也能在科技产业链与价值链中显示其作用。

D项,“传统的农业产业集群产业雷同、档次不高、无序竞争”,于文无据。

答案:

A

★2.(论证分析)判断下列对原文论证的相关分析的正误并说明理由。

(1)文章第一段以十九大报告引出乡村振兴战略,论述了实现乡村振兴战略必要的举措。

判断:

理由:

(2)文章从制度技术创新与社会管理创新两方面论述了乡村振兴需要的实质性创新内容。

判断:

理由:

(3)文章第五段论述了社会管理的格局、方式等,为乡村振兴战略实质性创新指明了方向。

判断:

理由:

(4)文章全文采用总分结构;其中,后面三段层层推进,论述了实现乡村宜居的必要性。

判断:

理由:

答案:

(1)判断:

正确。

理由:

由原文第一段第3句可知。

(2)判断:

正确。

理由:

通过原文第二段和第四段可知。

(3)判断:

正确。

理由:

由原文第五段第一句和最后一句可知。

(4)判断:

错误。

理由:

“论述了实现乡村宜居的必要性”错,应是论述通过社会管理创新实现乡村宜居。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.了解国内外乡村振兴的经验教训,注重实质性的创新,才能使乡村振兴战略获得成功。

B.社会管理的实质性创新可以推进生态宜居、乡风文明的有效治理,实现乡村宜居。

C.中介组织、非政府组织不参与农村社区建设,乡村管理格局和方式就不会发生改变。

D.全民参与解决社会问题,利于有效保障农民利益,确保乡村振兴具体项目的顺利推进。

解析:

本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。

此项说法绝对,另外,乡村管理格局和方式发生改变的原因不仅仅是中介组织、非政府组织参与农村社区建设。

答案:

C