05本工种典型事故案例分析教案 李治南1015.docx

《05本工种典型事故案例分析教案 李治南1015.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《05本工种典型事故案例分析教案 李治南1015.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

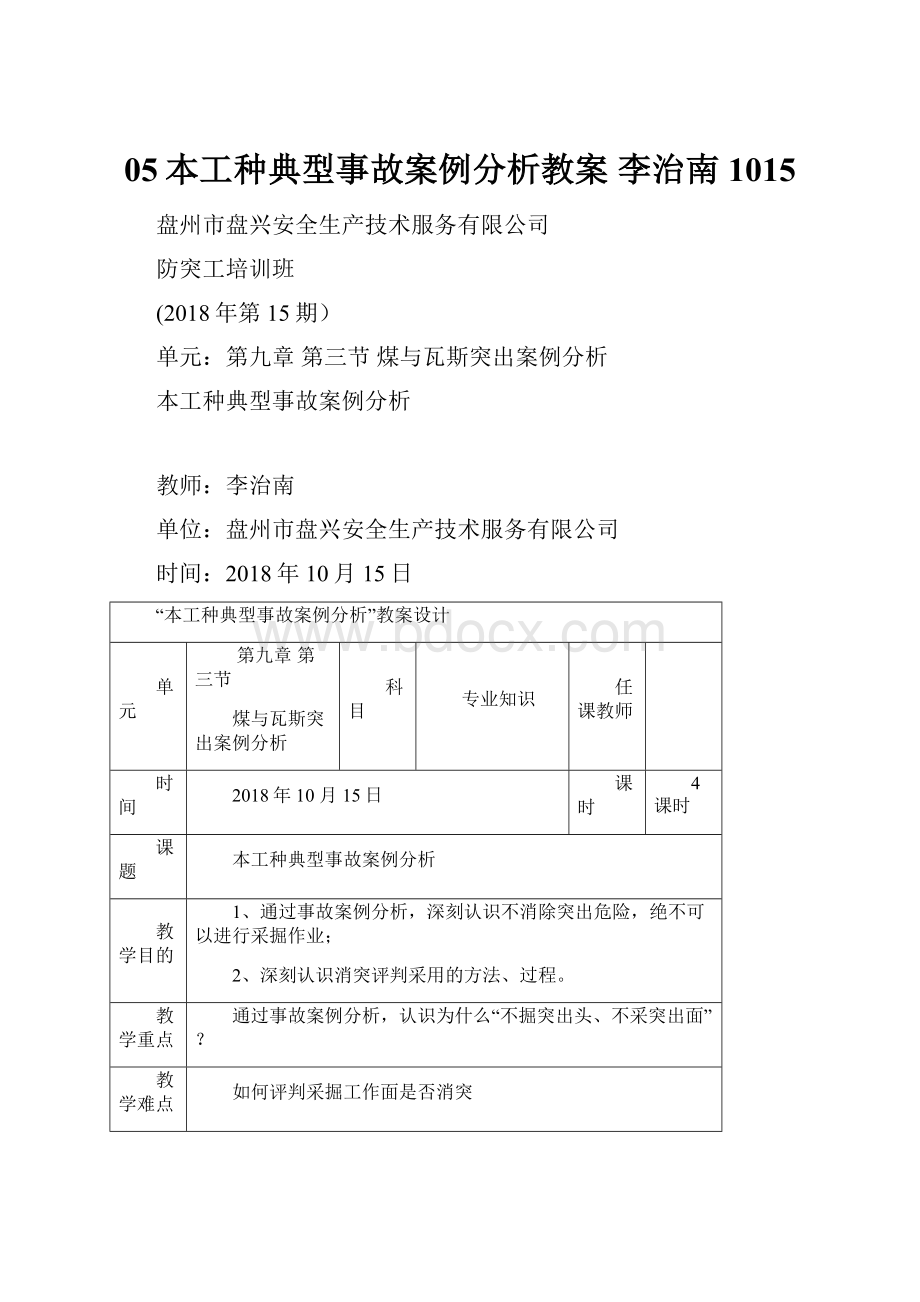

05本工种典型事故案例分析教案李治南1015

盘州市盘兴安全生产技术服务有限公司

防突工培训班

(2018年第15期)

单元:

第九章第三节煤与瓦斯突出案例分析

本工种典型事故案例分析

教师:

李治南

单位:

盘州市盘兴安全生产技术服务有限公司

时间:

2018年10月15日

“本工种典型事故案例分析”教案设计

单元

第九章第三节

煤与瓦斯突出案例分析

科目

专业知识

任课教师

时间

2018年10月15日

课时

4课时

课题

本工种典型事故案例分析

教学目的

1、通过事故案例分析,深刻认识不消除突出危险,绝不可以进行采掘作业;

2、深刻认识消突评判采用的方法、过程。

教学重点

通过事故案例分析,认识为什么“不掘突出头、不采突出面”?

教学难点

如何评判采掘工作面是否消突

教学方法

讲授

教具

无

教学过程

时间分配(4学时)

备注

组织教学

16分钟

导入正文

8分钟

讲授新课

120分钟

总结巩固

20分钟

思考题

16分钟

教学过程

一、组织教学:

清点人数,复习提问

二、导入新课

三、讲授内容

第九章第三节煤与瓦斯突出案例分析

一、石门揭煤的煤与瓦斯突出

1.事故地点概况

(1)矿井基本概况

四川省兴文县光明煤业有限责任公司光明煤矿位于四川州南煤田珙长矿区古宋二号井田,矿山浅部起于+500m标高,深部止于-200m标高;南东与磺厂湾煤矿相邻,北西与桂花煤矿相邻。

矿井可采和局部可采煤层2层,其中11号煤层全区可采,煤层平均厚度1.86m;9号煤层局部可采,煤层厚度0.17~1.01m,平均0.64m。

区内大部可采。

11号煤层距9号煤层5.72~12.07m,平均8.94m。

光明煤矿属煤与瓦斯突出矿井,2011年瓦斯等级鉴定矿井绝对瓦斯涌出量6.79m3/min,相对瓦斯涌出量48.86m3/t,属自燃煤层,煤尘无爆炸危险。

矿井采用中央边界抽出式通风方法,供风量4300m3/min。

掘进工作面采用局部通风机压人式通风。

二号石门位于一采区+200m水平东翼顶板巷,在10~11号钻场之间,距10号钻场5m,距11号钻场20m。

石门从+200m顶板巷内开口,相邻区域未布置巷道,长度为43.5m、见煤距离41m,法向距离21.5m。

石门设计半圆拱形断面,面积为2.5m×2.4m,采用锚喷支护。

(2)石门措施执行情况

石门揭煤区域在顶板岩石大巷布置钻场,钻场距离煤层法线距离20m采用施工穿层扇形钻孔预抽煤层瓦斯区域措施。

并在石门距离待揭煤层法线距离7m位置再次采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯。

共布置钻孔42个,抽采60d,抽采瓦斯量7490m3。

区域性防突措施效果检验方法采用直接测定煤层残余瓦斯含量。

在石门揭煤工作面迎头共布置4个检验测试点,分别位于预抽区域的上部、中部和两侧。

其中石门中间1个,位于措施孔之间,其他3个孔分别位于石门上部和两侧。

2011年4月27日,矿井聘请川煤集团中心试验室技术人员到矿进行实测,4个钻孔中测定煤层残余瓦斯含量分别为5.4367m3/t、4.9943m3/t、5.3685m3/t、5.0497m3/t。

区域验证采用钻屑解析指标法,突出危险判定指标:

K1=0.5(mL/g·min1/2)。

在石门揭煤工作面共布置3个检测钻孔,其中石门中间1个,其他2个孔分别位于石门两侧。

检测数据:

最大的K1=0.25(mL/g·min1/2)。

2.突出经过

2012年5月11日早班安排+200m水平东翼二号石门揭煤,于7时40分时召开班前会,交代了具体工作和安全注意事项。

于11日10时24分爆破。

爆破后造成风流逆转,瓦斯逆流冲出地面,主平硐进风2min后恢复正常。

在总回风瓦斯浓度低于0.75%后,县安全生产监督管理局于16时40分安排县救护队队员及矿管理人员入井侦察,发现二号石门已发生突出,经矿有关资料统计突出煤量812t,涌出瓦斯3.65万m3,由于严格执行井外爆破,未造成人员伤亡。

3.突出特征

(1)突出物抛掷距离160m,石门30m堆积高度距离石门顶部有0.7m的空间,+200m顶板岩石大巷堆积逐渐变薄,堆积角度10︒左右。

(2)突出物的粒径从上到下逐步变粗,分选现象明显,粉末手捏无粒感。

(3)突出孔洞呈椭圆形状,突出孔洞由石门底板以下约5m沿煤层倾斜方向向上发展。

长轴方向可视长度大于15m,孔洞宽度12m。

(4)突出煤量812t,涌出瓦斯量3.65万m3。

突出瓦斯逆流1460m,冲出主井口约2min后恢复正常。

(5)石门以西100m位置的矿车被冲掉道。

4.原因分析

(1)石门处于应力集中地带。

从地质地形图上反映,石门位置正处于地面等高线密集区域,表明地面地形变化较大,有陡坡,该区域应力集中。

(2)石门处于地质构造区。

现场勘查发现在石门西侧有一小构造,顶板岩层有所错动,煤层变厚,该区域正常煤厚1.86m,实际煤厚2.16m,且全部为软分层。

(3)区域防突措施不到位。

从钻孔设计图中可知,下行钻孔18个,其中6个钻孔最大倾角-44︒,施工非常困难,积水等因素严重影响下行钻孔抽采效果。

因此,造成石门巷道底板以下揭煤区域煤层突出危险性未能有效消除。

(4)区域措施效果检验和验证钻孔布置不合理。

石门揭煤区域措施效果检验时,在石门揭煤工作面共布置4个钻孔,其中石门中间1个,其他3个孔分别位于石门上部和两侧,在石门揭煤工作面下部未布置检验孔;石门揭煤区域措施效果验证时,在石门揭煤工作面共布置3个钻孔,其中石门中间1个,其他2个孔分别位于石门两侧,工作面上部和下部未布置验证孔。

最终造成区域措施效果检验和措施效果验证结果不能全面反映揭煤区域的真实情况。

(5)区域措施效果验证数据失真。

从预测预报单测试数据上看,3个钻孔中位于巷道两侧的2个钻孔测试数据各8组,中间钻孔测试数据有6组。

反映出工作面与待揭煤层之间的距离不吻合,实际距离仅有3.66m,数据缺乏真实性。

(6)区域验证指标单一。

区域验证测试数据只有K1值,无钻屑量,也无瓦斯涌出变化情况和其他辅助指标。

(7)采用原始煤层瓦斯含量偏低。

矿井采用2009年12月8日至20日某检测单位对矿井+200m水平上11号煤层瓦斯基本参数测定结果,以煤层瓦斯含量8.833/t作为原始煤层瓦斯含量,明显与矿井实际不符。

5.事故教训

(1)石门从顶板方向揭煤时,必须强化石门揭煤点,巷道底板下部三角薄化段的区域防突措施和局部防突措施。

措施选择应科学、有效,且必须落实到位。

(2)正确理解《防治煤与瓦斯突出规定》中的要求,石门揭煤工作面区域措施效果检验至少布置4个检验测试点,而不是只布置4个钻孔。

检验钻孔的个数和钻孔的分布应根据现场巷道断面大小、措施控制的范围、措施的强度以及措施效果的均匀性等正确决定。

(3)区域措施验证应采用石门揭煤工作面预测的方法连续验证,,验证钻孔个数和分布与检验钻孔的要求相同。

并采用多元信息分析评判突出危险性。

(4)区域措施效果检验与验证应有熟悉防突预测业务的安全监管人员或领导在现场跟班指导,防止钻孔布置、指标测定发生错、漏等问题。

二、煤层平巷掘进的煤与瓦斯突出

1.事故地点概况

1995年6月4日23时40分,湖南省涟邵矿务局利民煤矿在18采区1838机巷掘进工作面实施松动爆破时发生起特大煤与瓦斯突出事故,突出煤量2500t,瓦斯量30万m3,造成19人遇难,经济损失128万元。

涟邵矿务局利民煤矿为国有重点煤矿,位于湖南省冷水江市渣渡镇境内。

矿井1974年9月投产,设计生产能力60万t/a,核定生产能力35万t/a,矿井开采石炭系测水煤系,共含煤7层,仅3煤可采,属煤与瓦斯突出矿井,煤尘爆炸指数为7%。

矿井分两个水平开采。

第一水平开采标高+50m至小煤窑开采边界,主平硐井口标高为+190m,一水平共划分为9个采区,已采完6个采区,现生产采区为11、18、19三个采区。

矿井采用多风井、分区式通风,有4个进、回风井。

全矿现有职工3912人。

18采区为下山采区,上接+210m隔水煤柱,下至+50m标高,3煤总厚为0.65~6.37m,煤层结构复杂,分3上与3下煤,中间夹矸为碳质泥岩,厚度为0~2.4m,其中3上煤层厚度为0.7~1.1m,3下煤层厚度为0.7~4.2m,平均厚度为2.2m,煤层倾角为23︒~24︒。

采区绝对瓦斯涌出量为4.13m3/min,相对瓦斯涌出量为21.43m3/t,属于煤与瓦斯突出危险区城。

采区总进风量为2214m3/min,总回风量为2237m3/min,负压1000Pa.。

1838机巷工作面采用11kW局部通风机供风,送风距离为240m。

1838机巷设计全长410m,巷道开口标高为+50.2m。

支护形式为U型钢可缩性拱形支架,净断面积为7.0m3,从1994年5月开工到事故时止已掘150m,采用大直径钻孔配合深孔松动爆破防突措施。

2.突出经过

1838机巷于5月26日到5月30日实施防突措施,打孔径为94mm的排放孔18个,其中孔深为11~15m的有16个,孔深为9m的有2个,5月31日到6月1日排放瓦斯,6月2日零点班进行效果检验,经效果检验确定无突出危险,允许掘进3m,由6月2日8时班至6月3日8时班,进度2.8m。

6月3日16时班,由矿瓦斯研究室实施深孔松动爆破措施。

6月4日8时班进行效果检验,确定有突出危险,不能掘进。

于是6月4日16时班继续由瓦斯研究室人员实施深孔松动爆破措施。

6月4日16时班,1838机巷工作面出勤7人,17时到达作业地点,任务是调整轨道。

检查瓦斯浓度为1.2%,并发现工作面有一节风筒脱节,将风简接好并待瓦斯降至0.5%后,作业人员开始调整轨道。

18时工作面垮了7~8车的顶煤。

瓦斯浓度升至0.9%,出了10车煤并支好工作面支架,22时矿瓦斯研究室的两人来到工作面,现场施工人员全部出班。

瓦斯研究室的两人及瓦斯检查员三人,开始打眼实施松动爆破措施。

23时40分爆破后发生煤与瓦斯突出。

事故发生后,矿迅速组织抢教,救护队于0时28分下井,0时45分赶到事故现场。

在救护队赶到现场以前,进班的干部职工和三采区在七石门等人车出班的职工一起将人车上的15名被瓦斯熏倒的职工送到七石门新鲜空气中,但是在四石门以里120m处3人、170m处2人、220m处1人、360m处9人、胶带下山与轨道下山上车场的联络巷1人、18采区水泵房至管子通风门处3人未能脱险而死亡。

整个抢救于6月5日11时30分结束。

6月7日9时,19名遇难者的遗体和善后工作全部处理完毕。

3.突出特征

本次事故突出煤量2500t,瓦斯量30万m3以上,造成19人遇难身亡。

4.原因分析

(1)在1838机巷掘进工作面实施深孔松动爆破时,诱发了煤与瓦斯突出特大伤亡事故,这是事故的直接原因。

(2)从管理和技术上分析,还有以下几个方面的原因:

①对结构较为复杂的3煤层,巷道沿3下分层布置,其防突措施的实施仅仅考虑在3下分层,因而不能完全有效地适用整个3煤层的防突要求。

②对深孔松动爆破和小直径钻孔排放瓦斯等措施的适用性,尤其是在不同作业地点,实施上述措施的适用条件、有效性方面缺乏考察分析,因而导致了以上措施在1838机巷这一特殊情况下的失效。

③在第一次深孔爆破后,经效果检验无效,在没有采取小直径钻孔密排措施的情况下又第二次实施深孔松动爆破,措施不当。

④安全信息不能及时、准确地反馈到生产指挥中心和有关领导,影响了安全问题的处理。

5.事故教训

利民煤矿在1838机巷掘进工作面实施松动爆破,发生了一次特大型煤与瓦斯突出,突出煤量2500t,瓦斯量30万m3以上,5月26日至30日,工作面打直径为94mm排放孔18个,孔深为11~15m的有16个,孔深9m的有2个。

经效果检验有效,掘进2.8m,6月3日16时班实施深孔松动爆破,打效验孔有顶钻、喷孔现象,确定有危险,但在没有认真进行分析、研究的情况下,又第二次实施深孔松动爆破。

爆破诱发突出。

此次事故虽然也存在操作工艺的问题,但这次突出还应该吸取以下教训。

(1)第一次实施深孔超前排放,效果检验有效后推进了2.8m,接着辅助实施的松动爆破不仅没有卸压还出现了效果检验超标和明显突出预兆,又实施松动爆破时出现了问题,教训在于对超前钻孔和松动爆破联合使用的条件、顺序要进行可行性考察分析。

(2)深孔排放后再实施松动爆破,现场操作工艺能否得到保证,每孔炸药量是否到位值得思考。

(3)当第一次松动爆破后已出现明显的突出预兆,在没有研究分析的情况下又实施松动爆破,无疑起到“催生”的作用。

松动爆破和其他的防突措施一样,都有它的使用条件和局限性。

四、总结巩固

五、复习思考题

1.在进行防突措施效果检验时,如何才能做到检验结果真实、有效?

2.对采掘工作面是否消突,要通过哪些检验、验证方法、施钻时是否出现瓦斯动力现象及其他因素综合进行评判?

六、教案尾页

授课计划完成情况

教学效果

学员作业情况

存在的问题

改进措施