届高考地理微考点多维练大气19气候变化解析版.docx

《届高考地理微考点多维练大气19气候变化解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考地理微考点多维练大气19气候变化解析版.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届高考地理微考点多维练大气19气候变化解析版

微点练19气候冷暖干湿变化

(海南地理)全球变暖已经成为全世界共同面临的问题,但就升温幅度而言,北半球比南半球大,高纬度地区比低纬度地区大。

据此回答1~2题。

1.下列四地中升温幅度最大的是( )

A.蒙古高原B.亚马孙平原C.巴西高原D.长江中下游平原

2.导致南北半球升温差异最主要的原因是( )

A.大气成分的差异B.海陆分布的差异C.太阳辐射的差异D.大洋环流的差异

1.A 从材料知,北半球纬度较高地区升温幅度最大,符合这一地理位置特征的是蒙古高原。

2.B北半球陆地所占比重较大,因陆地比热容较小,升温速度快,导致该半球升温幅度较大;而南半球以海洋为主,比热容较大,升温速度慢,导致该半球升温幅度较小。

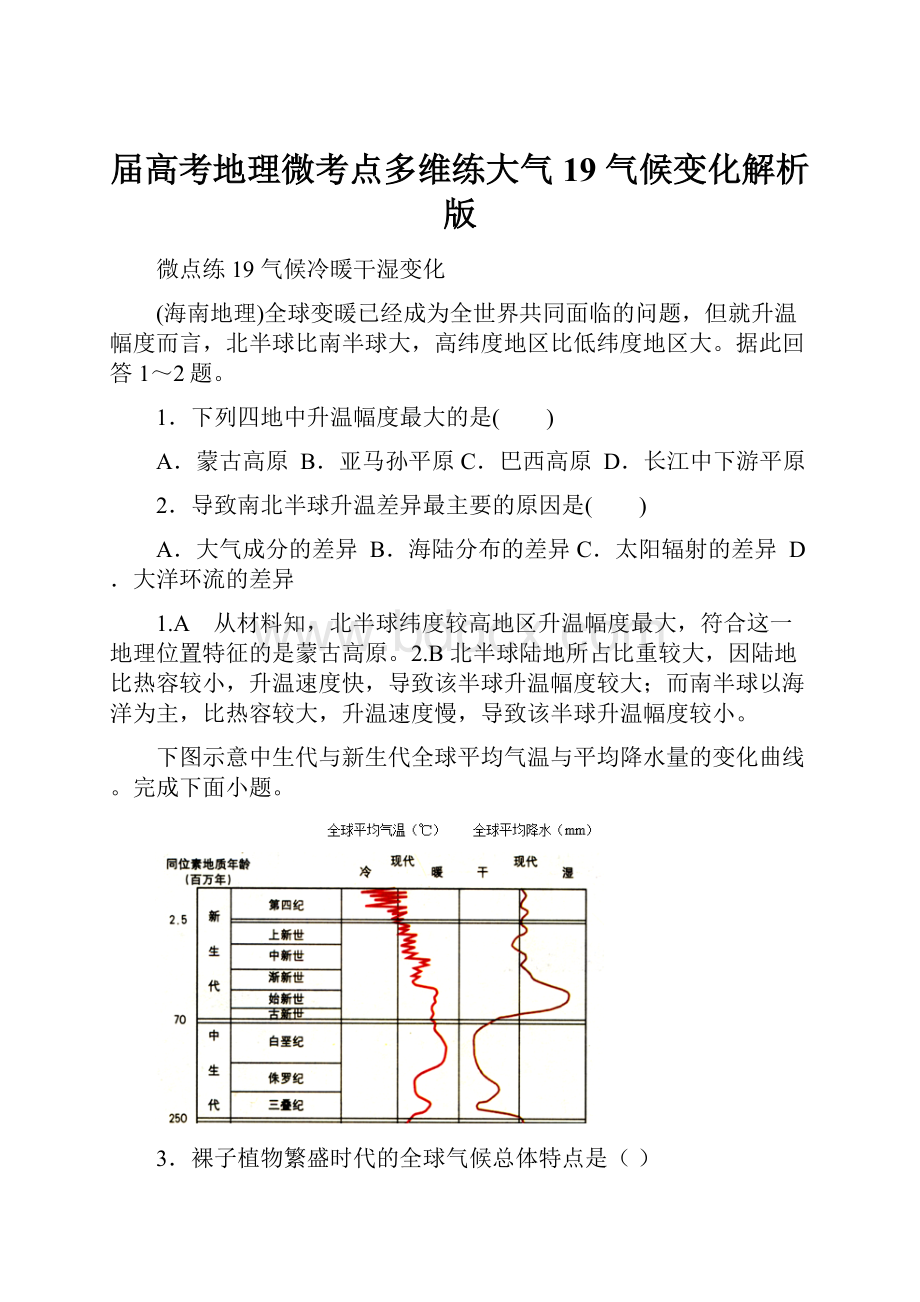

下图示意中生代与新生代全球平均气温与平均降水量的变化曲线。

完成下面小题。

3.裸子植物繁盛时代的全球气候总体特点是()

A.暖湿B.暖干C.冷湿D.冷干

4.相对于新生代其它时期,新生代第四纪总体上()

A.气温较高B.降水偏少C.海平面上升D.海平面下降

3.B裸子植物繁盛的时代为中生代,从图中看中生代气候总体特征为暖、干,B正确。

4.D从图中看,相对于新生代其它时期,新生代第四纪总体上为冷、湿,可知气温较低,降水较多,海平面下降,D正确。

冻土是指温度在0℃或0℃以下,含有冰的土层或岩层,分为季节冻土和多年冻土。

我国科学家考察了全球变暖对青藏高原多年冻土的影响及其产生的后果。

5.据图文信息判断,下列说法符合事实的是()

A.活动层厚度变小,补给河流的水源增加B.活动层厚度变大,春耕播种的时间推迟

C.永冻层上界上升,利于喜温植物的生长D.永冻层上界下降,建筑基础稳定性变差

5.全球变暖,气温升高,活动层厚度变大,补给河流的水源增加,春耕播种的时间提前,A、B错;永冻层上界下降,利于喜温植物的生长,建筑基础稳定性变差,C错,D正确。

所以选D。

2020年3月10日世界气象组织发布《2019年全球气候状况声明》表示,2019年是有仪器记录以来温度第二高的年份。

2015-2019年是有记录以来最热的五年,而2010-2019年是有记录以来最热的十年。

世界气象组织秘书长塔拉斯则表示,“鉴于温室气体水平持续上升,变暖仍将继续。

最近十年的预报表明,未来五年可能会创下新的全球年度温度记录。

这只是一个时间问题。

”下图为乞力马扎罗山垂直自然带分布图。

据此完成下面小题。

6.加剧全球气候变暖最重要的原因是()

①火山喷发②臭氧层空洞扩大③化石能源的燃烧④森林植被的破坏

A.①②B.②③C.②④D.③④

7.全球气候变暖对乞力马扎罗山的影响是()

A.落叶阔叶林带上界上移B.短期内高寒荒漠带土壤水分减少

C.生物多样性增加D.积雪冰川带面积扩大

6.D根据全球气候变化的历程,近100年来全球变暖步伐加快,其主要原因是人类活动造成二氧化碳温室气体增多的影响,所以加剧全球气候变暖最重要的原因是③化石能源的燃烧,排放二氧化碳增多,④森林植被的破坏,植物固碳能力下降,大气中二氧化碳增多,大气保温作用增强,D正确。

①火山喷发和②臭氧层空洞扩大不是最主要原因,ABC错误。

故选D。

7.A全球气候变暖,温度上升,山地落叶阔叶林带上界上移,A正确。

短期内高山冰川融化加剧,融水增多,高寒荒漠带土壤水分增加,B错误。

气温条件变化会破坏生态系统的平衡,生物多样性增减少,C错误。

冰川融化,积雪冰川带面积缩小,D错误。

故选A。

二氧化碳具有吸收地面长波辐射能力,增强大气保温作用。

全球变暖前期,高山冰川融化量增加,山地土壤水分增加,但随着冰川萎缩到消失,水源枯竭,山地土壤水分会减少。

(2020·湖北荆州调研)商丘位于河南东部,地处黄淮平原腹地,介于114°49′E~116°39′E、33°43′N~34°52′N之间。

下图为“商丘地区1971~2010年气温、降水量和日照变化统计图”。

据此完成第8题。

8.该地区1971~2010年气候( )

A.趋向于暖湿化B.趋向于冷湿化C.趋向于暖干化D.趋向于冷干化

8.A读图可知,该地的日照曲线呈下降趋势,气温和降水曲线呈波状上升状态,说明气候趋于暖湿化。

山地植被带与地形、气候关系密切。

研究山地垂直植被带推移对重建古代环境演变,了解气候变化及其生态响应有着重要意义。

下图示意我国西北某山地北坡(44°N附近)近3000年垂直自然带的推移变化。

据此完成下面小题。

9.Ⅴ自然带的景观特点是()

A.植被覆盖率高B.湖泊河流密布C.裸地占比很大D.常年冰雪覆盖

10.与现在相比,距今3000—2000年该山地()

A.林带上限明显较低B.雪线海拔较低

C.垂直带谱更加复杂D.草地面积较小

11.据图推测与之前相比,距今2000年以后该地气候变得()

A.热湿B.冷干C.冷湿D.暖干

9.C据图中山地的位置及海拔可确定其地处天山山脉,北坡基带Ⅴ为温带荒漠带,地表大面积裸露,无植被覆盖,湖泊河流稀少,积雪覆盖主要出现在冬季,夏季无积雪覆盖。

故选C。

10.B读图可知,Ⅰ(高山草甸带)之上为冰雪带,其下限是雪线;Ⅱ是森林带,其上限是林线;Ⅲ、Ⅳ是草原带。

与现在相比,距今3000—2000年,该山地林带上限差别不大,A错;雪线海拔较低,B对;自然带的数量较少,垂直带谱相对简单,C错;草地面积较大,D错。

故选B。

11.D与之前相比,距今2000年以后,山麓地区多了Ⅴ荒漠带,Ⅱ森林带和Ⅲ、Ⅳ草原带的范围明显缩小,说明气候转向干旱;干旱的原因主要是气候变暖导致蒸发加剧,说明气温也处于上升过程中。

因此,与之前相比,距今2000年以后该地气候变得暖干。

故选D。

下图示意为全新世(开始于1.15万年前)以来某省南部局部沿海海岸变迁状况。

读图,完成12~13题。

12.如果仅考虑气候变化对海岸变迁的影响,则全新世以来该地气候冷暖变化特征是( )

A.逐步变暖 B.先暖后冷C.逐步变冷D.先冷后暖

13.气候变化会对海岸变迁产生影响的主要原因是( )

A.海水侵蚀能力的变化B.极地冰川融冻速度的变化

C.河流泥沙沉积速度的变化D.海岸地貌形态的变化

12.B 从图中可看出,从早全新世→中全新世→现代,海岸线出现先大幅度后退再前进的过程,即海平面先大幅度上升再下降。

13.B 气候变暖,海水热膨胀及极地冰川融化会使海平面上升;气候变冷,海平面将会下降。

下图为北半球某区域在某一地质时期与近现代的植被分布情况。

完成下面小题。

14.P地的自然带是()

A.温带荒漠带B.热带荒漠带C.温带落叶阔叶林带D.亚寒带针叶林带

15.与近现代相比,该地质时期()

A.针阔混交林范围明显扩大B.森林分布范围更广

C.处于冰期,海平面低D.降水丰富,气候更湿润

14.B根据图表可知此区域位于北半球,由赤道往北逐步形成雨林、草原、P、硬叶林,因此P所在区域为非洲大陆。

P处位于热带草原带以北,32°N以南,也就是地中海气候区以南,气候应是热带沙漠气候,对应的自然带为热带荒漠带。

排除ACD,故选B。

15.C据地质时期与近现代植被分布情况可知,与近现代相比,地质时期热带范围北界为28°N,范围缩小,A错误;森林分布范围变小,因此降水减少,B、D错误;针阔落叶林纬度低,大陆冰川分布纬度低,面积广,因此处于冰期,气候更寒冷,C正确。

故选C。

(2019·全国卷Ⅲ)近年来,位于高纬的西伯利亚地区气候发生了明显变化,土地覆被也随之变化,平地上的耕地明显减少,洼地上的草地大量转化为湿地,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少。

据此完成16~18题。

16.导致西伯利亚地区土地覆被变化的首要原因是( )

A.气温升高B.气温降低C.降水增多D.降水减少

17.湿地面积增加主要是因为当地( )

A.洪水暴涨B.退耕还湿C.地面沉降D.冻土融化

18.西伯利亚地区平地上减少的耕地主要转化为( )

A.林地B.湿地C.草地D.寒漠

16.A 根据材料,土地覆被变化主要表现为“平地上的耕地明显减少,洼地上的草地大量转化为湿地,越年积雪(积雪期超过一年)面积减少”。

洼地上的草地大量转化为湿地,主要是因为近年来全球气候变暖,气温升高,积雪融化,水分在洼地处积累,形成湿地,A对。

气温降低会导致越年积雪面积增加,B错。

高纬的西伯利亚地区,降水以降雪为主,降水增多不会导致越年积雪面积减少,C错。

降水减少,气候趋于干旱,不利于洼地上的草地大量转化为湿地,D错。

17.D 洪水暴涨只能形成暂时的积水,A错。

由材料“洼地上的草地大量转化为湿地”可知增加的湿地面积主要来自草地,故B错。

地面沉降与湿地的形成关系较小,C错。

高纬的西伯利亚地区气温低,有多年冻土层和越年积雪分布,全球气候变暖,气温升高,导致积雪融水增多和表层冻土融化,为湿地形成提供了水源,且下层冻土不利于水分的下渗,易在洼地形成湿地,D对。

18.C高纬的西伯利亚地区地处内陆,降水量少。

随着全球气候变暖,气温升高,蒸发加剧,土壤水分条件变差,不再适宜发展种植业,更不会转化成对水分需求较多的林地和湿地,A、B错。

气温升高,蒸发加剧会使对水分需求较多的耕地转化成对水分需求相对较少的草地,C正确。

气温升高,不会使耕地转化为寒漠,D错。

冻土分为永久冻土和季节冻土。

下图为世界某区域永久冻土分布图。

完成下面小题。

19.与甲处相比,造成乙处冻土南界纬度更高的主要因素有()

①沿岸洋流②海陆分布③大气环流④纬度位置

A.①②B.①④C.②③D.③④

20.在全球变暖的影响下,图示区域永久性和季节性冻土面积的变化分别是()

A.增加减少B.减少增加C.不变增加D.增加不变

19.C由示意图可以看出,甲地位于内陆地区,冬季受来自大陆的干冷气流影响,气候寒冷,干燥少雨,气候具有大陆性。

而乙地位于沿海地区,为季风气候区,受海洋影响较大,海洋性强,温度相对甲地高,所以与甲处相比,造成乙处冻土南界纬度更高的主要因素有海陆分布和大气环流,②③正确。

乙地沿岸有千岛寒流流经,温度相对较低,乙地冻土南界纬度应该更低,与题意不符,①错误。

乙地纬度高,而该处冻土南界纬度反而更高,不是纬度原因造成的,④错误。

综上,故选C。

20.B因为全球气候变暖,气温升高,永久性冻土会转化为季节性冻土,导致永久性冻土减少,季节性冻土增加,故选B。

21.下图为1.2万年以来全球地表温度变化曲线。

完成问题。

对图中四个时段叙述,正确的是()

A.①时段冰川融化加剧B.②时段全球平均海平面下降

C.③时段山地雪线上升D.④时段亚寒带针叶林带北移

21.C从图中可以看出,①时段距今温度差为负值且差值增大,说明该时段温度低于现在且温度继续降低,冰川融化减慢,A错误。

②时段距今温度差为负值但差值在缩小,说明该时段温度低于现在但温度逐渐升高,两极冰川融化加快,海平面上升,B错误。

③时段距今温度差为正值且差值增大,说明该时段温度高于现在且温度继续升高,山地雪线上升,C正确。

④时段距今温度差为正值但差值缩小,说明该时段温度高于现在且但温度逐渐降低,亚寒带针叶林带往较低纬度较为温暖的地方移动,北半球的亚寒带针叶林带南移,D错误。

多年冻土是长期在0℃或0℃以下冻结并含有冰的土石层。

读我国东北地区多年冻土南界变化示意图。

完成下列各题。

22.与现今相比,该区域17—18世纪处于

A.冰期B.间冰期C.温暖期D.寒冷期

23.多年冻土南界变化后,甲地土壤

A.养分循环加快B.污染程度减轻C.水热条件变差D.生产潜力下降

22.D与现今相比,该区域17-18世纪多年冻土南界位置偏南,说明当时比现在寒冷,D正确。

23.A图中甲地为温带季风气候,典型植被为温带落叶阔叶林。

气候变暖,微生物对有机质的分解作用增强,养分循环加快,故A正确。

全球变暖与土壤污染程度没有直接关系;热量条件变好,生产潜力可能上升,故B、C、D错无。

气候变化会引起垂直自然带的移动,下图为我国某山地约4800年前至今的垂直带谱变化情况。

据研究表明,此山地气候变暖干,自然带上移,基带面积扩大,气候变冷湿则相反。

据此完成下面小题。

24.阶段Ⅲ为该山垂直带谱现状,据此推断该山地最可能位于()

A.天山山脉B.秦岭山脉C.太行山脉D.冈底斯山脉

25.据图推测()

①受热量条件影响,自然带呈现从5到1的垂直分异

②北坡水分条件较南坡好,针叶林分布范围广

③阶段Ⅰ,气候较阶段Ⅲ暖干,荒漠草原面积较小

④阶段Ⅱ,气候较阶段Ⅲ冷湿,荒漠面积较大

A.①②B.②④C.②③D.①④

24.A读图,阶段Ⅲ为该山垂直带谱现状,山体海拔较高,基带为荒漠,北坡存在针叶林,应为天山山脉(天山北坡为阴坡,蒸发少,加之北坡受来自大西洋水汽的影响,有针叶林的分布),A正确;秦岭山脉的基带不可能是荒漠,B错;太行山脉呈东北-西南走向,有明显的东坡和西坡,且其基带不会是荒漠,C错;冈底斯山脉基带应为高寒草甸,D错。

故选A。

25.C自然带呈现从5到1的垂直分异主要受由于海拔不同导致的水热组合差异的影响,不是单纯的热量影响,①错;结合上题分析可知,北坡水分条件较南坡好,针叶林分布范围广,②正确;注意材料信息“此山地气候变暖干,自然带上移,基带面积扩大,气候变冷湿则相反”。

阶段Ⅰ,气候较阶段Ⅲ暖干,荒漠带上移,范围变大,而荒漠草原面积较小,③正确;阶段Ⅱ,气候较阶段Ⅲ冷湿,基带为荒漠草原,缺少荒漠带,④错。

故选C。

下左图为我国西北某地1万年以来湖沼沉积和风沙沉积数量的变化图,下右图示意该地近20年来气温、降水的变化。

近20年来,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。

一般而言,风沙活动与风沙沉积正相关。

据此完成下面小题。

26.左图中三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化表明()

A.风沙活动与湖沼面积呈负相关

B.Ⅰ阶段,湖沼面积扩大,风沙活动持续减弱

C.Ⅱ阶段,湖沼面积最大,风沙活动强度变化大

D.Ⅲ阶段,风力侵蚀反复进行,导致湖沼面积不断减小

27.近20年来,该地环境发生变化的原因可能是()

①气温升高,利于当地植被生长②降水增加,有利于当地植被生长

③沙地下渗多,蒸发旺,地表径流量少④人类活动增强,用水增加,地表径流减少;

A.①②B.②③C.②④D.③④

28.据图可推测()

A.1万年以来,该地气候呈波动变化

B.距今4000年来,降水较少,湖沼沉积减少

C.近年来,随着降水的增加,流动沙地终将消失

D.风沙和湖沼沉积仅受气候影响

26.C读图可知,风沙活动和湖沼面积没有明显的相关性,A错误;Ⅰ阶段湖沼面积波状扩大,风沙沉积波状下降,B错误;Ⅱ阶段湖沼面积最大,风沙沉积变化大,说明风沙活动强度变化大,C正确;图中是风力沉积,不是侵蚀,D错误;故选C。

27.C近20年来,气温有波状变化,但变化不大,①不符合;降水波状上升,利于植被生长,②符合;流动沙地趋于固定,植被增加,沙地减少,湖沼面积减小和沙地下渗没有太大关系,不是导致湖沼面积减少的原因,③不符合;人类活动增加,大量消耗水,导致地表径流减少,湖沼面积减小,④符合;综上,ABD错误,C正确;故选C。

28.A风沙活动强,说明气候变干,湖沼面积大则气候湿润;读图可知,1万年以来湖沼面积和风沙沉积交替变化,说明1万年以来该地气候波动变化,A正确;距今4000年来,湖沼面积、风力沉积波状变化,说明气候波动变化,B错误;近年来降水量增加,流动沙丘未必消失,C错误;影响风沙沉积和湖沼沉积的因素有自然因素和人为因素,D错误;故选A。

某科研小组利用秦岭地区太白气象站1962~2014年地面积雪观测资料,分析了秦岭主峰太白山西部中山区积雪初日、终日和初终间日数的变化特征(下图)及其成因。

据此完成下面小题。

29.太白山西部中山区积雪初日、终日和初终间日数变化曲线分别对应图中()

A.①②③B.①③②C.③②①D.③①②

30.导致1962~2014年太白山西部中山区积雪初终间日数变化趋势的原因可能是()

A.气温升高B.雪线上升C.降水增加D.蒸发减弱

29.B由图可知,积雪初日与当年1月1日的时间最远,应为①,雪融化一般在春季,终日离最近,③为终日积雪,②为初终间日数,B正确,ACD错误,故选B。

30.A1962-2014年太白山西部中山区积雪初日推迟,终日提前,初终间日数减少,积雪日数显著减少,主要与气温升高有关,A正确。

雪线上升是气温升高的结果,B错误。

降水增加气温会下降,初终日间会增大,C错误。

蒸发减弱说明气温低,气温低会使初终日间增大,D错误,考故选A。

下图示意秦岭地区森林植被生长季始期(甲)和生长季末期(乙)与海拔之间的关系。

据此完成下面小题。

31.秦岭地区森林植被()

A.生长季山上比山麓长B.生长季末期南坡比北坡早

C.生长季山上比山麓短D.生长季始期南坡比北坡迟

32.随着全球气候变暖,图中甲、乙()

A.相互靠近B.上下远离C.同时下降D.同时上升

31.C读图可知,该地森林植被生长季始期随海拔高度升高而推迟,生长季末期随海拔高度升高而提前,森林植被生长季是生长季始期到生长季末期的时间,因此图示海拔越高生长季越短,故生长季山上比山麓短,A错误,C正确;秦岭山区的南坡为阳坡,热量条件相对较好,生长季始期较北坡早,生长季末期较北坡迟,BD错误。

故选C。

32.B随着全球变暖,热量条件变好,森林植被生长季始期提前,生长季末期延迟,故图中甲位置下降,乙位置上升,即上下远离,B正确,A、C、D错误。

故选B。

下图是中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室模拟的黄河源区多年(含预测)冻土的退化过程示意图。

读图,完成33~34题。

33.与图中显示信息相符的推断是( )

A.多年冻土厚度加大B.多年冻土上限抬升

C.多年冻土面积缩小D.多年冻土下限下降

34.多年冻土的变化趋势持续可能会导致黄河源区( )

A.土壤肥力提高B.草地干化加重

C.水源更加充足D.物种变得丰富

33.C图中显示多年冻土上限下降,多年冻土下限上升,所以多年冻土厚度变小,A、B、D错;多年冻土厚度变薄,与全球气候变暖有关,继而可推测,多年冻土面积也会缩小,C对。

34.B多年冻土的变化趋势持续,即全球气候持续变暖,土壤微生物活动将更加活跃,有机质被大量分解,土壤肥力会下降,A错;随着全球气候变暖,蒸发更加旺盛,土壤中水分含量会更小,草地干化会加重,B对;全球气候持续变暖,最终将导致冰川融化量减少,水源减少,C错;随着气温的改变,其他自然因素也会随之改变,原来的生态环境也会发生变化,有些物种可能难以适应新的变化而迁徙或者灭绝,D错。

35.阅读图文材料,完成下列要求。

湖冰是冰冻圈的组成部分之一,主要受大气热状况控制,并对区域能量和水循环有较大的影响,其时空变化能直接反映气候的变化状况。

研究表明,湖冰完全冰结日期和完全解冻日期可以作为区域和全球气候变化的指标。

湖冰的冰结、消融主要受气温和风速的影响。

图1为我国纳木错湖周边区域等高线地形图,图2为纳木错最大湖冰厚度和冰盛期(2-3月)平均气温统计图。

纳木错湖区主导风向为西南风。

冬季,纳木错湖区西部降温明显,但其结冰时间却晚于东部。

(1)简述气温对纳木错湖冰厚度的影响。

(2)分析纳木错西部湖区冬季降温明显但结冰晚的原因。

(3)推测近年来全球气候变化对纳木错湖水及湖冰的影响。

35.

(1)最大湖冰厚度与冰盛期平均气温呈负相关。

冰盛期平均气温低时,最大湖冰厚度大;冰盛期平均气温高时,最大湖冰厚度小。

(2)冬季受西南风影响,西部降温较快;水流速度较快,不易冻结;西部水域开阔,冻结初期受风的影响很难形成稳定覆盖的湖冰。

(3)对湖水的影响:

湖水面积增大,湖水水量增加。

对湖冰的影响:

冬季封冻减缓,春季消融加速;冰层稳定性逐渐减弱。

【分析】

(1)先总体说明气温与最大湖冰厚度的关系,然后再结合最大湖冰厚度的变化加以说明。

从图中可以看出,最大湖冰厚度与冰盛期平均气温呈负相关。

冰盛期平均气温低时,最大湖冰厚度大;冰盛期平均气温高时,最大湖冰厚度小。

(2)纳木错湖区主导风向为西南风,受西南风的影响,西部降温快,水流速度较快,风浪大,水体不易结冰,据图可知湖泊西部水域宽阔,受热力作用影响降温慢,冻结时间晚,冻结初期受风的影响很难形成稳定覆盖的湖冰。

(3)该湖泊位于青藏高原,周围多高山,全球变暖会使周围高山的冰川融化,增加湖泊水量和湖水面积。

气温升高,会使湖泊结冰时间变晚,消融时间提前,缩短结冰期,减弱湖冰的稳定性。

36.阅读图文材料,完成下列要求。

蒸散量是土壤蒸发和植物蒸腾的总耗水量,是农田水分平衡的重要组成部分。

发源于天山南坡的阿克苏河,是塔里木河最重要的补给来源。

流域上游山区是阿克苏河的产流区,下游平原绿洲为农业灌溉与生态耗水区,近年来,随着绿洲农业面积的扩大与气候变暖的影响,阿克苏河流域自然环境发生变化。

阿克苏流域各水文站多年平均径流量年内分配(%)表

水文站

春季(3—5月)

夏季(6—8月)

秋季(9—11月)

冬季(12—2月)

协和拉站

8.83

68.14

18.05

4.98

沙里桂兰站

17.70

60.12

17.17

4.92

西大桥站

9.57

56.36

19.52

10.92

阿拉尔站

5.91

64.74

19.26

12.13

(1)根据材料,归纳阿克苏河下游径流量季节变化特点,并说明原因。

(2)近年来,阿克苏河洪水频率增加,推测其原因。

(3)气候变暖之下,塔里木河下游绿洲区蒸散量不升反降,请从大气运动角度分析原因。

(4)有人说,气候变暖最终会导致阿克苏河甚至塔里木河的枯竭,说明原因。

36.

(1)径流量季节变化大;夏季径流量最多,春季径流量最少。

(任选一点)

原因:

受高山冰雪融水补给与山地降水补给,夏季补给量较大;春季虽有季节性积雪融水补给,但农业用水量大,补给量少。

(二点)

(2)气候变暖,冰雪融水增多,融雪型洪灾增多;极端天气多发,暴雨频率提高。

(二点)

(3)绿洲地区比热容大,升温慢,气候变暖之下气温较周边沙漠地区低,空气下沉;周边沙漠快速升温,上空被加热的暖空气被输送至绿洲上空;形成上热下冷的逆温层;导致绿洲区域风速减少,气温降低,空气湿度增大,蒸散量下降。

(任选三点)

(4)气候变暖,蒸发加剧;长期冰川消融,导致冰川储量减少,最终枯竭;耕作条件改善,推动农业用水增多;(三点)

【分析】

(1)读阿克苏流域图,根据支流与干流呈锐角夹角可知,阿克苏河大体自西向东流;再读图表可知西大桥站和阿拉尔站位于河流下游;根据表格中的数据可知,阿克苏河下游径流量季节变化大;夏季径流量最多,春季径流量最少。

原因:

阿克苏河为内流河,主要受高山冰雪融水补给与山地降水补给,夏季补给量较大;春季虽有季节性积雪融水补给,但补给量少,再结合材料“下游平原绿洲为农业灌溉与生态耗水区”可知春季农业用水量大,故春季径流量最少。

(2)材料“随着绿洲农业面积的扩大与气候变暖的影响,阿克苏河流域自然环境发生变化”可知气候变暖,导致冰雪融水增多,融雪型洪灾增多;还导致极端天气多发,暴雨频率提高。

(3)大气运动主要是大气受热不均引起的运动。

读材料“蒸散量是土壤蒸发和植物蒸腾的总耗水量”,可知绿洲地区地表的水源和植被较多,因此比热容大,升温慢,气候变暖之下气温较周