全国百强校天津市南开中学届高三第五次月考历史试题.docx

《全国百强校天津市南开中学届高三第五次月考历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国百强校天津市南开中学届高三第五次月考历史试题.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全国百强校天津市南开中学届高三第五次月考历史试题

【全国百强校】天津市南开中学2018届高三第五次月考历史试题

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

一、单选题

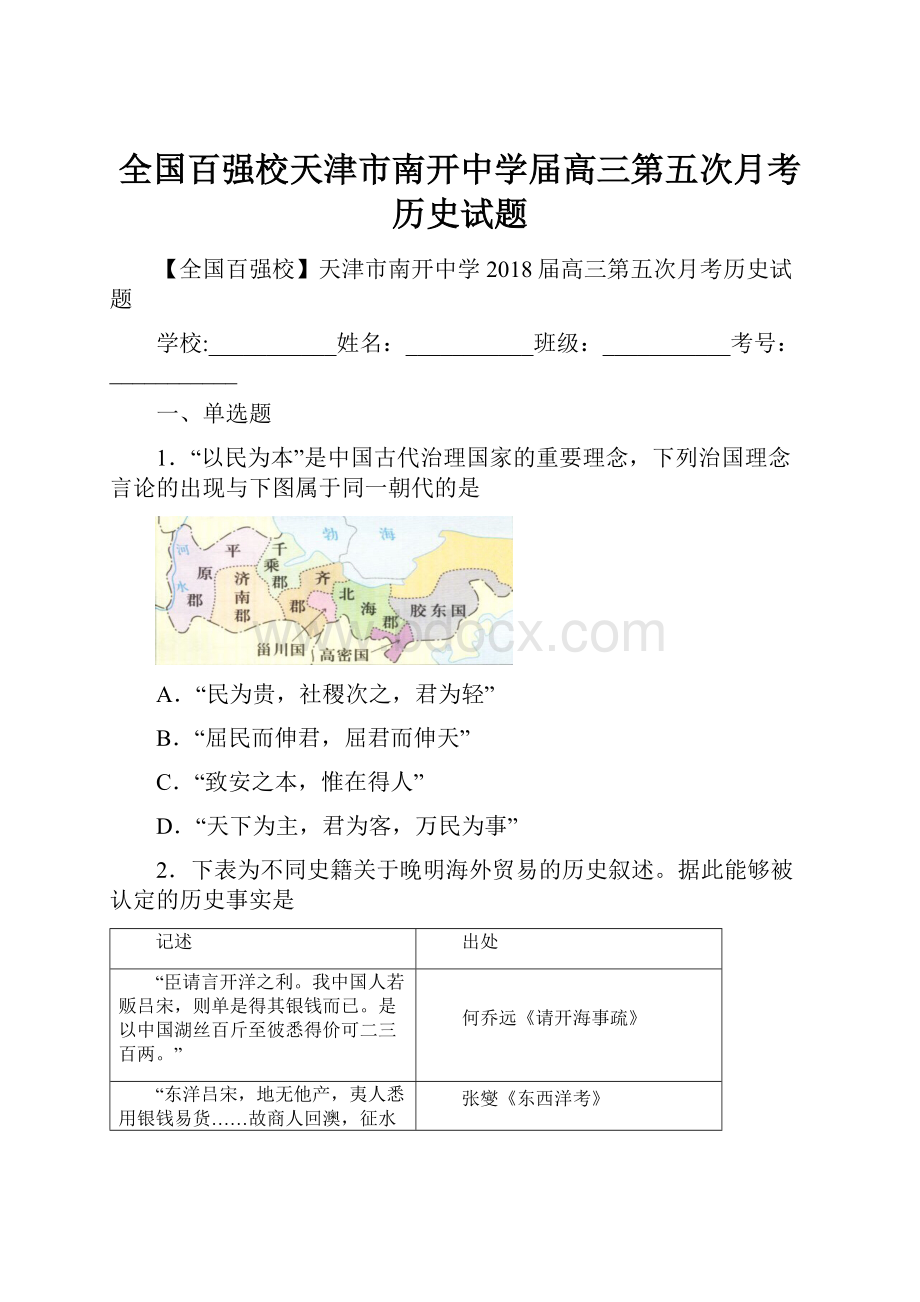

1.“以民为本”是中国古代治理国家的重要理念,下列治国理念言论的出现与下图属于同一朝代的是

A.“民为贵,社稷次之,君为轻”

B.“屈民而伸君,屈君而伸天”

C.“致安之本,惟在得人”

D.“天下为主,君为客,万民为事”

2.下表为不同史籍关于晚明海外贸易的历史叙述。

据此能够被认定的历史事实是

记述

出处

“臣请言开洋之利。

我中国人若贩吕宋,则单是得其银钱而已。

是以中国湖丝百斤至彼悉得价可二三百两。

”

何乔远《请开海事疏》

“东洋吕宋,地无他产,夷人悉用银钱易货……故商人回澳,征水陆二饷外,属吕宋船者,每船更征银百五十两。

”

张燮《东西洋考》

“所通乃吕宋诸番,每以贱恶什物易其银钱,满载而归,往往致富。

”

李廷机《李文节集》

A.晚明政府禁止民间海外贸易

B.中国商人主导对外贸易

C.西方殖民者垄断东西方商路

D.白银自吕宋流入中国

3.18世纪中期的英国社会,有一定读写能力的劳动者被认为是具有危险性和有颠覆性的人,但是到18世纪末,无知识则被认为是社会秩序的最大威胁。

导致这一变化的主要原因是

A.民主制的完善

B.思想文化进步

C.工业革命发展

D.社会革命需要

4.19世纪末,进口洋货缴纳7.5%的正税和子口税后就可以畅行无阻;福建省各地的茶叶,经由福州出口,所纳的各项厘金和出口税高达35%。

据此可知

A.晚清政府财政危机严重

B.列强侵略势力深入中国内地

C.民族工商业发展面临困境

D.通商口岸的开放促使中外贸易扩大

5.金冲及在《转折年代》中以近乎白描的手法再现了1947年中国社会的面貌:

有一份杂志刊载了一副中美贸易的漫画,画的是长嘴鹤在一只长颈瓶里喝水,对蹲在旁边的猫说:

我们是平等的,都可以自由地在这瓶里喝水。

材料表明

A.中国获得了与美国平等的贸易地位

B.近代以来的不平等条约影响依然存在

C.美国以其经济优势获得隐形的贸易特权

D.中国在中美贸易中处于不利的逆差地位

6.美国历史上某一时期,出现了如下现象:

新的国家机构急剧增加;联邦工资名单日益扩大,政府在几年之间,债务增长了一倍多。

这一时期美国

A.垄断资本出现并壮大,控制国家政权

B.运用新的经济理论,减少国家干预

C.通货膨胀现象严重,生产趋于停滞

D.经济缓慢恢复,联邦政府权力扩大

7.1952年,周恩来认为当今世界应划分为两大阵营(帝国主义阵营和社会主义阵营)、三类国家(帝国主义国家、民族主义国家和社会主义国家),并指出世界局势“不只是简单的两大阵营对立”。

这说明当时的中国

A.不单纯以意识形态为外交准则

B.强调独立自主政策的必要性

C.已放弃“一边倒”的外交策略

D.切实推动新型区域外交合作

8.下图所示会议产生的影响是

A.冲击美苏主导的两极格局

B.促进“万隆精神”的形成

C.导致西欧国家的普遍衰落

D.形成了新的世界经济秩序不结盟运动会议

二、材料分析题

9.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一元封五年,汉武帝把全国分为十三个监察区域,叫十三州部,每州部设刺史一人。

刺史每年八月巡视所部郡国,“以六条问事”。

这六条详细规定了刺史监察的范围,其中一条是督察强宗豪右,五条是督察郡国守相。

……刺史由丞相派属员分任,秩六百石,代表朝廷,故“位卑而权重”。

十三部刺史的设立,加强了朝廷对地方的控制。

——摘自白寿彝《中国通史》

(1)据材料一,指出汉武帝建立刺史制度的背景及该制度的特点。

材料二元朝时制定了《定台纲三十六条》等法规。

这些法规改变了历朝奉行的“以卑察尊”传统,第一次使监察制度得到国家法律保障。

元在中央设御史台,与中书省、枢密院地位等同,并有权弹劾这些部门。

在地方置行台和廉访司,行台具有“弹劾行中书省、宣慰司及以下诸司官吏”的权力,行省行政体系与行台监察体系各自平行,互不统属。

廉访司负责监察行省以下路、府、州、县。

元代监察体系覆盖全国,为明清监察体系的完善奠定了基础,是现代中央、省、市(县)三级监察体系的最早模型。

——摘编自李晓春《从制度改革看元代监察体制的历史贡献》

(2)根据材料二,概括元代监察体制出现的新变化。

结合所学知识,简评元代监察体制改革的积极意义。

材料三明清时期封建巡视制度得到进一步强化。

首先是巡视监察法规的系统化。

清朝颁布了我国历史上最完整的一部以独立形式存在的监察法规——《钦定台规》。

其二是建立严密的地方巡视系统。

明清延续了唐宋以来中央对地方巡视系统多元化的趋势,……其三是加强巡视官之间的互相监督。

规定同一系统或不同系统的巡视官员可以互相监察、纠举,以保证巡视体系正常运转。

——《中国古代巡视制度梳略》

(3)根据材料三,指出明清时期我国中央对地方巡视制度强化的特点,并结合所学知识分析其原因。

(4)纵观上述材料,反思古代这些尝试,要建立和完善监察制度,可以从哪些方面提供保障?

10.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一近代伊始,国人逐渐将“富”与“强”结合起来。

李鸿章认为“古今国势,必先富而后自强,尤先富在民生,而国本乃可益固。

”王韬认为“商富即国富”;到张謇时则指出:

“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也。

不知外洋富民强国之本实在于工。

”

(1)据材料一,概述国人对“富”的认识过程。

结合所学,分析指出近代以来,“富强”成为国人主要追求目标的原因。

材料二1949年3月,毛泽东在中共七届二中全会报告中,说明了在全国胜利的局面下,党的工作重心必须由乡村转移到城市:

指出了中国由农业国转变为工业国,由新民主主义社会转变为社会主义社会的发展方向。

1956年,中共八大提出,在生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后,国内的主要矛盾是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾……,全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力。

(2)阅读材料二,概括上述党的重要会议的共同点,结合时代背景对此进行分析说明。

材料三纵观30年的经济体制改革,每一个阶段都是由理论上的重大创新和突破开启的。

这些理论创新和突破成为推进改革不断深入的重要理论基础和指导方针。

可以说,中国经济体制改革的进程就是一次又一次的思想解放、理论突破与实践探索互动的进程。

——中国社会科学院《论中国特色经济体制改革道路》(上)

(3)依据所学知识。

任举一例说明“自1978年以来改革开放的30年间。

我国经济体制改革的每一个阶段都是由理论上的重大创新和突破开启的”。

11.阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一柏拉图认为,国家的三个阶层即统治者、武士和生产者,它们各自的德性应该是智慧、勇敢和节制。

统治者的职能是依靠智慧,理性地管理国家;武士的职能是发挥激情,勇敢地保卫国家;生产者的职能是节制欲望,安分守已,努力劳动。

——摘自张志伟《西方哲学十五讲》

(1)依据材料一,概括柏拉图的国家观念。

结合所学分析形成上述观念的原因。

材料二11世纪末至13世纪末,基督教神权国家观成为国家观念最显著的特征。

15、16世纪,法国政治思想家让。

博丹第一次提出将主权视为国家的根本属性,主权是超乎公民和居民之上、不受法律限制的最高权力;国家则是由许多家庭及其共同财产所组成的、具有一种最高主权的合法政府;

16、18世纪,现代意义上的国家观念逐渐发展起来。

英国思想家洛克强调代表人民意志的议会主权至上。

卢梭的“人民主权说”成为西方不可超越的主权理念……在国家权力结构中“人民意志”被赋予更高的地位,为国民对于民族国家的认同与效忠奠定了基础。

——摘编自姚璐《全球化背景下国家观念的嬗变》

(2)依据材料二,指出西方“国家观念”的发展历程发生了哪些演变?

结合所学分析发生这些演变的原因及意义。

材料三

(漫画注解:

希特勒以“牙医”的身份出现,对着座位上仅剩下的一个病人(英国)喊道:

下一个!

墙上的帽子写着波兰、挪威、丹麦、比利时、法国……最后一顶帽子是英国,作为病人的英国手中拿着一把和医生一样的钳子。

)

(3)材料三中图1到图2,是德国一步步摆脱“凡尔赛体系”的严格限制,把战争带给欧洲的过程,请结合所学知识概述这一过程?

图3表明英国的对德政策发生了怎样明显变化。

材料四联邦德国总理阿登纳在其同忆录中写道:

“有必要寻求一条道路,它既能考虑到欧洲国家的安全需要,又能使包括德国在内的西欧得以重建,经过这条道路,我们也将逐步地获得置身于世界各自由人民之中的平等地位。

”

(4)据材料四,阿登纳当时寻求什么样的“道路“?

参考答案

1.B

【解析】

地图信息是西汉的郡国并行制。

依据所学知识可知,“民为贵,社稷次之,君为轻”是战国时期孟子的主张,故A项错误;“屈民而伸君,屈君而伸天”是西汉董仲舒的主张,故B项正确;“致安之本,惟在得人”是唐太宗的主张,故C项错误;“天下为主,君为客,万民为事”是清初黄宗羲的主张,故D项错误。

2.D

【解析】

由表中信息可知,晚明时期中国和吕宋的对外贸易比较频繁,故A项错误;材料体现不出中国商人主导对外贸易,且不符合史实,故B项错误;材料信息涉及的是中国和吕宋的对外贸易,不是东西方贸易,故C项不能体现出来,故错误;三则史料都说明在中国和吕宋的对外贸易中,中国赚取了大量银钱,即白银自吕宋流入中国,故D项正确。

3.C

【解析】

18世纪中期和18世纪末对知识的态度就发生了非常大的变化,结合所学知识可知,这一时期最重要的事情就是工业革命,工业革命的推广需要更多有知识人的人来投入生产,进行改良,因此本题选择C选项。

A选项错误,这与民主政治无关;B选项说法没错,但是这不是根本因素;D选项错误,社会革命在此时期作用并不凸显。

4.C

【解析】材料信息是19世纪末,外国商品进口缴纳的关税要远远比中国商品出口的关税低。

这一状况大大有利于外国商品的倾销,中国商品很难在国际国内市场上流通,即民族工商业发展面临着市场的困境,故C项正确;材料未涉及晚清政府的财政情况,故A项错误;列强侵略势力在第二次鸦片战争后开始深入中国内地,故B项错误;这一状况不利于中外贸易的扩大,故D项错误。

点睛:

本题解题的关键是概括材料信息,本题材料信息可概括为:

19世纪末,外国商品进口缴纳的关税要远远比中国商品出口的关税低。

由此结合所学知识判定答案。

5.C

【详解】

材料1947年中美贸易的漫画中的长嘴鹤代表美国,长嘴鹤在一只长颈瓶里喝水,说明美国以其经济优势获得隐性的贸易特权,故C正确。

当时美国扩大在华经济侵略,中国不可能获得与美国平等的贸易地位,故A错误。

材料未涉及近代以来的不平等条约,故B错误。

材料也没有反映出中国在中美贸易中处于不利的逆差地位,故D错误。

【点睛】

本题解题的关键是正确理解漫画的含义,学生应该结合所学知识从长嘴鹤在一只长颈瓶里喝水,认识到美国以其经济优势得隐性的贸易特权,据此即可排除无关选项,得出正确答案。

6.D

【解析】

依据所学知识可知,美国罗斯福新政期间,成立了诸多国家机构来加强对经济的干预,扩大了行政开支,因此材料信息反映的是罗斯福新政时期。

罗斯福新政在使经济得到恢复的同时,扩大了联邦政府的权力,故D项正确;垄断资本出现并壮大,控制国家政权是第二次工业革命时期,故A项错误;运用新的经济理论,减少国家干预,是在里根政府时期,故B项错误;通货膨胀现象严重,生产趋于停滞是20世纪七十年代“滞胀”阶段,故C项错误。

7.A

【解析】

依据材料“周恩来认为当今世界应划分为两大阵营(帝国主义阵营和社会主义阵营)、三类国家(帝国主义国家、民族主义国家和社会主义国家)”、“不是简单的两大阵营对立,没有什么工作可做”可知,当时新中国不单纯以意识形态为外交准则,A符合题意;BC两项材料信息未能体现,排除;“新型区域外交合作”是新时期的外交方针,时间不符,排除D。

8.A

【详解】

根据图片信息推断此次会议应该为不结盟运动会议,不结盟运动的核心内容就是不与美苏两个超级大国结盟,故A选项正确;“万隆精神”形成于万隆会议,与此次会议无关,故B选项错误;C选项两次世界大战导致西欧国家普遍衰落,而非不结盟运动,故错误;建立新的经济秩序是不结盟运动的目标之一,但是并未实现,故D选项错误。

9.

(1)背景:

地方豪强和王国势力强大,威胁中央集权。

特点:

分区域设专职监察官;定期巡视;细化监察职责;主要监察地方势力;位低权重。

(2)新变化:

监察有法律保障;构建起从中央到地方,覆盖全国的监察体系;扩大监察职权,提高监察官员政治地位,监察机构相对独立。

影响:

加强中央集权,维护统一;整顿吏治,缓和社会矛盾;对后世监察制度有一定借鉴意义。

(3)特点:

加强立法,巡视法规系统化;巡视系统多元化;巡视范围扩大、巡视官员之间可相互监督,注重内部反腐。

原因:

封建君主专制制度空前强化;商品经济发展导致逐利风气日盛;官员腐败现象严重。

(4)方面:

保持监察制度的独立;坚持制度创新;制订完善的法律;提高监察官的执政能力;加强人民群众监督;舆论监督。

(言之成理亦可酌情给分)

【解析】

第

(1)问,“背景”,结合所学知识得出:

王国势力强大,威胁中央集权。

“特点”,由材料一信息“汉武帝把全国分为十三个监察区域,叫十三州部,每州部设刺史一人。

刺史每年八月巡视所部郡国……这六条详细规定了刺史监察的范围,其中一条是督察强宗豪右,五条是督察郡国守相……‘位卑而权重’”概括得出;分区域监察、定期巡视、细化职责、主要监察地方、位低权重等。

第

(2)问,“新变化”,由材料二信息“第一次使监察制度得到国家法律保障”得出:

监察有了法律保障;“元在中央设御史台,与中书省、枢密院地位等同,并有权弹劾这些部门。

在地方置行台和廉访司,行台具有‘弹劾行中书省、宣慰司及以下诸司官吏’的权力,行省行政体系与行台监察体系各自平行,互不统属”得出:

构建起从中央到地方的监察体系、职权扩大、地位提升、监察机构相对独立。

“意义”,由材料信息“元代监察体系覆盖全国,为明清监察体系的完善奠定了基础,是现代中央、省、市(县)三级监察体系的最早模型”得出:

对后世监察制度有一定借鉴意义;结合所学知识从加强中央集权、整顿吏治和缓和社会矛盾角度补充。

第(3)问,“特点”,由材料三信息“首先是巡视监察法规的系统化……明清延续了唐宋以来中央对地方巡视系统多元化的趋势,……其三是加强巡视官之间的互相监督”,概括得出:

巡视法规系统化、巡视系统多元化、注重内部反腐等。

“原因”,依据所学知识从加强君主专制、社会风气的变化、官员腐败现象严重等角度分析。

第(4)问,“保障”,依据上述材料并结合所学知识从保持监察制度的独立、坚持制度创新、制订完善的法律、提高监察官的执政能力、加强人民群众监督、舆论监督等角度分析。

10.

(1)过程:

将“富”与“强”结合起来,提出富强主张;经历了“商富”到“工富”的演变阶段。

原因:

对外战争失败;国内阶级矛盾尖锐,统治危机;西学东渐,外国近代文明传入;爱国人士宣传发动等。

(2)共同点:

分析中国主要矛盾变化(或正确认识国情);确定党的任务(纲领),推动建设实践。

七届二中全会认识到中国共产党成为执政党和中国落后的社会现实,以此为依据提出工作重心转移和建设工业国、建设社会主义社会的任务。

推动了革命胜利后中国由新民主义社会向社会主义社会转变。

中共八大认识到三大改造完成后主要矛盾为先进社会制度和落后生产力之间的矛盾,以此为依据确定发展生产力的任务。

是建设社会主义道路的成功探索。

(3)示例1:

十一届三中全会确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线,提出以经济建设为中心实行改革开放。

在农村推行家庭联产承包责任制,城市经疥体制改革全面展开,社会经济迅速发展,综合国力大幅度提高。

示例2:

邓小平南方谈话,论述了社会主义的本质,提出要搞好社会主义市场经济。

中共十四大、十五大形成和完善了社会主义市场经济理论。

21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立,社会经济迅速发展,综合国力大幅度提高。

【解析】

第

(1)问,“认识过程”,由材料一信息“近代伊始,国人逐渐将“富”与“强”结合起来……王韬认为‘商富即国富’;到张謇时则指出:

‘……不知外洋富民强国之本实在于工’”概括得出:

将“富”与“强”结合起来,提出富强主张;经历了“商富”到“工富”的演变阶段。

“原因”,依据所学知识从民族危机、统治危机;西学东渐、爱国人士宣传发动等角度分析。

第

(2)问,“共同点”,由材料二中的七届二中全会和中共八大内容可以得出:

都分析中国主要矛盾变化、都确定党的任务。

“分析说明”,结合时代背景从七届二中全会认识到中国共产党成为执政党和中国落后的社会现实,以此为依据提出工作重心转移和建设工业国、建设社会主义社会的任务,从而推动了革命胜利后中国由新民主义社会向社会主义社会转变;中共八大认识到三大改造完成后主要矛盾为先进社会制度和落后生产力之间的矛盾,以此为依据确定发展生产力的任务,这成为建设社会主义道路的成功探索。

第(3)问,本题属于开放性试题,可以从改革开放的30年间,任选一个例子进行说明。

如示例1:

十一届三中全会——改革开放——农村和经济体制改革,社会经济迅速发展。

示例2:

邓小平南方谈话——中共十四大、十五大形成和完善了社会主义市场经济理论——21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立,综合国力大幅度提高。

11.

(1)治理国家受道德约束,不同的人在国家中应各司其职,各负其责。

原因:

社会动荡,秩序混乱。

(2)教会神权国家观、国家主权观、公民个人权利为核心的现代国家观念。

原因:

资本主义经济发展、新航路开辟、人文主义的推动、资产阶级革命。

意义。

解放了人们的思想,推动欧洲近代民族国家形成与发展,资产阶级的政治变革。

(3)过程,1938年3月并吞奥地利,1938年9月慕尼黑阴谋割占苏台德地区,1939年3月吞并捷克斯洛伐克。

放弃绥靖政策,抵抗侵略。

(4)推动西欧国家的联合。

【解析】

第

(1)问,“国家观念”,由材料一信息“国家的三个阶层即统治者、武士和生产者,它们各自的德性应该是智慧、勇敢和节制”概括得出:

治理国家受道德约束,不同的人在国家中应各司其职,各负其责。

“原因”,依据所学知识从当时雅典社会动荡、秩序混乱角度回答。

第

(2)问,“演变”,依据材料二信息“11世纪末至13世纪末,基督教神权国家观成为国家观念最显著的特征。

15、16世纪,法国政治思想家让•博丹第一次提出将主权视为国家的根本属性……16、18世纪,现代意义上的国家观念逐渐发展起来”得出:

西方国家观念经历了教会神权国家观、国家主权观、公民个人权利为核心的现代国家观念的变化。

“原因”,依据所学知识从资本主义经济发展、新航路开辟、人文主义的推动、资产阶级革命等角度分析。

“意义”,依据所学知识从解放了人们的思想、推动欧洲近代民族国家形成与发展、推动资产阶级的政治变革等角度分析。

第(3)问,图1是一战后德国的疆域,图2是德国在二战前的侵略图。

依据所学知识可知“这一过程”是1938年3月并吞奥地利,1938年9月慕尼黑阴谋割占苏台德地区,1939年3月吞并捷克斯洛伐克。

“变化”,由图中信息可知,这是德国轰炸英国前夕,此时英国放弃了绥靖政策,全力抵抗德国的侵略。

第(4)问,“道路”,依据材料四并结合所学知识得出:

西欧国家联合的道路。