第四章耕地.docx

《第四章耕地.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四章耕地.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第四章耕地

第四章 耕 地

土地是十分宝贵的资源和资产,是重要的农业生产资料,是人们赖以生存的物质条件。

随着我县人口的增长和国民经济的不断发展,农业用地与非农业用地的矛盾越来越突出。

一方面人口数量的增长,人均耕地拥有量越来越少,且我县耕地后备资源匮乏;另一方面,社会经济活动需要开展的基本建设要占用有限的耕地资源。

因此,进一步贯彻落实“十分珍惜和合理利用每一寸土地,切实保护耕地”的基本国策,兼顾社会效益、经济效益和生态效益,就是切实保护人民的“生命线”。

第一节耕地数量

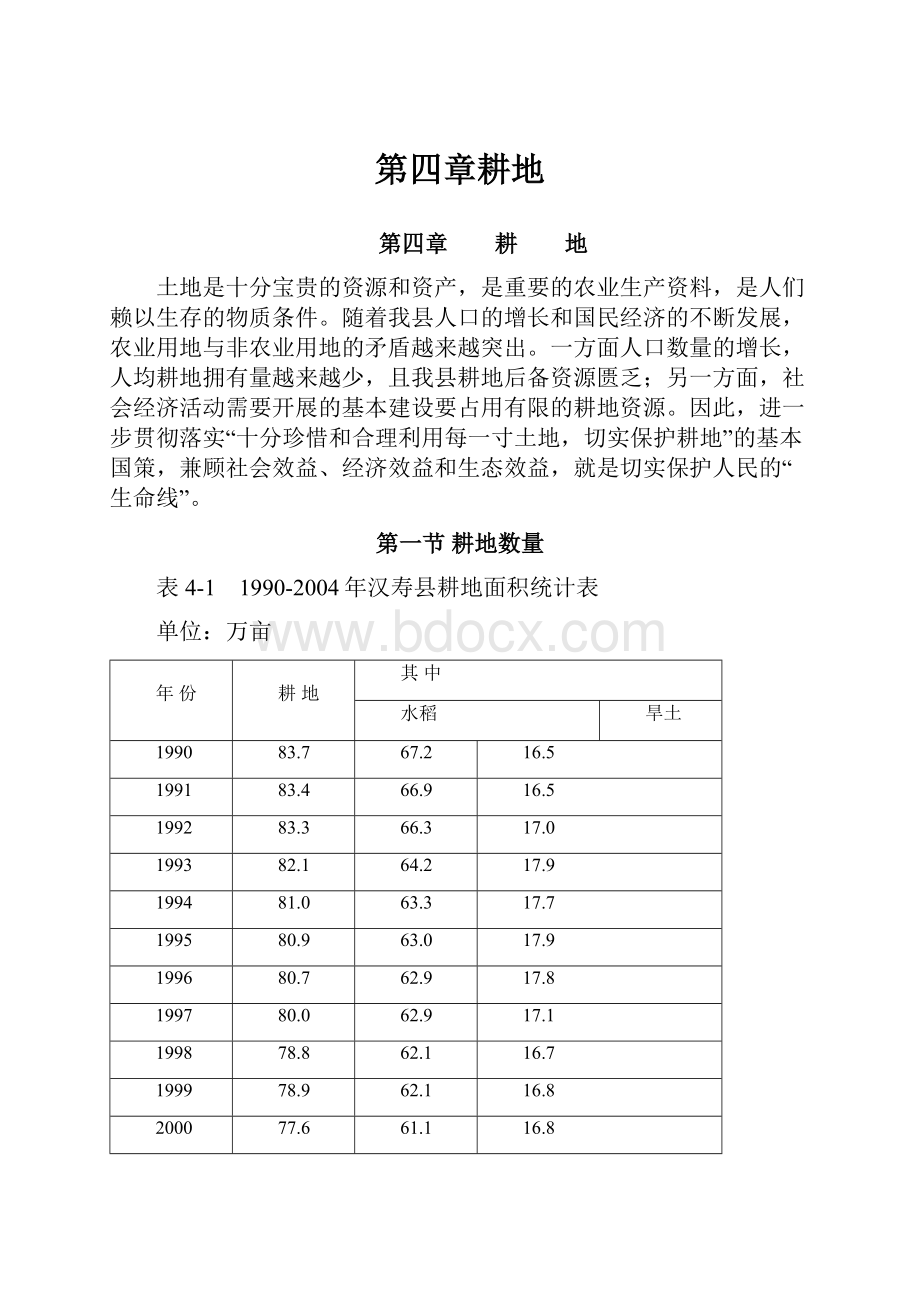

表4-1 1990-2004年汉寿县耕地面积统计表

单位:

万亩

年份

耕地

其中

水稻

旱土

1990

83.7

67.2

16.5

1991

83.4

66.9

16.5

1992

83.3

66.3

17.0

1993

82.1

64.2

17.9

1994

81.0

63.3

17.7

1995

80.9

63.0

17.9

1996

80.7

62.9

17.8

1997

80.0

62.9

17.1

1998

78.8

62.1

16.7

1999

78.9

62.1

16.8

2000

77.6

61.1

16.8

2001

77.4

61.0

16.5

2002

76.2

59.9

16.3

2003

76.5

61.9

14.6

2004

79.5

68.7

10.8

1990~2002年,耕地面积一直呈下滑趋势,约年递减0.37%,仅由于2004年国家粮食和农业税收政策的优化,其上报数据有所上升。

15年间,年均耕地79.95万亩,其中水田年均63.57万亩,旱土年均16.45万亩。

由于退田还湖、退耕还林和发展交通、扩大城镇以及居民生活用地增加等,2004年年末耕地79.5万亩,其中水田68.73万亩,旱土10.77万亩;农业人口人均耕地1.21亩;2004年年末耕地较1989年末的84.3万亩减4.8万亩,减5.69%。

第二节 成土母质

成土母质,是形成土壤的物质基础,母质的类型、组成和性质直接影响着土壤的发育、物质组成、水热状况和肥力水平,以及土壤改良利用的方向。

一、类型及分布

1981年全县土壤普查显示,我县成土母质主要有六大类:

一是河湖沉积物。

面积494988亩,占全县陆地面积的33.15%,主要分布于北部滨湖平原,以及大小溪河两岸、河漫滩、低洼地;二是第四纪红色粘土。

面积625184亩,占全县陆地面积的41.88%,主要分布在南部和中部的丘岗地带;三是板页岩风化物。

面积319216亩,占全县陆地面积的21.32%,主要分布在南部山丘区、中部平岗区的军山铺、崔家桥、三和、太子庙、毓德铺等乡镇部分村组;四是花岗岩。

面积42356亩,占全县陆地面积的2.84%,分布在崔家桥、三和等乡的部分村组;五是砂岩风化物。

面积10224亩,占全县陆地面积的0.69%,分布于东岳庙、毓德铺、崔家桥、三和等乡镇的部分村;六是紫色砂页岩风化物。

面积990亩,占全县陆地面积的0.06%,分布于军山铺镇的军山铺、万寿桥、王家堤村靠长常公路沿线。

上述不同母质类型是形成我县水田、旱地、林地土壤的物质基础,其面积比例见表4-2

表4-2 汉寿县不同母质类型的面积比例统计表

单位:

亩

项 目

小计

水田

旱地

林地

荒洲

合 计

1492958

668862

164269

603067

56760

河湖沉

积 物

面积

494988

298945

120572

18711

56760

%

33.15

44.7

73.4

3.1

100

第四纪

红 土

面积

625184

286121

35828

303235

%

41.88

42.8

21.8

50.3

板页岩

面积

319216

65028

6112

248076

%

21.38

9.7

3.7

41.1

花岗岩

面积

42356

17994

1612

22750

%

2.84

2.7

1.0

3.8

砂 岩

面积

10224

774

145

9305

%

0.69

0.1

0.1

1.5

紫色砂 岩

面积

990

990

%

0.06

0.2

二、母质类型与土壤养分的关系

不同母质发育的土壤养分含量不同。

花岗岩风化形成的土壤,全量钾含量在四级以上;板页岩风化物形成的土壤,全量氮、磷量属一、二级标准,钾的含量属二、三级标准;第四纪红色粘土形成的土壤,磷、钾含量属五、六级;沉积物发育的潮土,土壤细粉粒(∮0.001-0.005)含量平均为(14.52±6.05)%。

另外化学性质方面,不同母质发育而成的土壤其全量化学组成有显著差异,例如第四纪红土发育的土壤与板页岩发育的红壤比较,第四纪红土红壤的Fe2O3、SiO2、MnO、MgO、P2O5含量显著高于板页岩红壤,而Al2O3、K2O含量则显著低于板页岩红壤。

第三节 农业区划

根据地理位置、地形地貌、土壤类型、生态环境和资源结构,汉寿大致划为三大农业种植区。

一、北部平原农业种植区

本种植区,包括鸭子港、坡头、酉港、洲口、罐头嘴、文蔚、岩汪湖、周文庙、洋淘湖、新兴、沧港、围堤湖等15个乡镇和聂家桥、毛家滩、株木山3个乡的23个村,面积167.9万亩,占全县总面积的55.03%。

该区2003年末耕地43.3万亩,占全县耕地的56.6%,其中水田33.1万亩,占全县水田的53.6%,旱土10.2万亩,占全县旱地的69.4%,人均耕地1.3亩。

本种植区80%的耕地属河湖冲积土壤,地势平坦、土壤肥沃、土层深厚,多为潮沙泥、河沙泥、紫潮泥。

土壤酸碱度变幅较大,PH值5.5~7.5。

年均气温16.7~16.8℃,无霜期274天,年降雨量1273.9毫米,日照时数年均1702.4小时,水体效应明显,农田水利基础较好,温、光、水、肥资源丰富,是水稻、棉花、油菜、蔬菜、甘蔗、瓜、豆、麻、桑等农作物生产适宜区,常绿果树、落叶水果栽培次适宜区。

由于海拔高度低、地下水位高、易受洪涝、渍水威胁。

二、中部平岗农业种植区

本种植区,包括月明潭、龙潭桥、百禄桥、蒋家嘴、毓德铺、岩嘴、太子庙8个乡镇和聂家桥等乡镇的7个村,面积95.7万亩,占全县总面积的31.4%。

2003年年末耕地24.6万亩,占全县耕地的32.2%,其中水田21.5万亩,占全县水田的34.8%,旱土3.1万亩,占全县旱土的21.1%,人均耕地1.2亩。

本种植区以岗地为主,平岗交错,主要分布县境东南,绝大部分土壤为第四纪网纹红土,耕地土壤多为浅黄泥、浅红黄泥、黄泥等,土层虽然较厚,但土质粘重、肥力偏低,呈酸性反应,PH值4.5~5.5。

年均气温16.5~16.7℃,无霜期274天,年降雨量1342毫米,日照时数年均1668小时,是水稻、油菜、茶叶、豆类、花生、薯类、水果、甘蔗、药材等作物生产适宜区;棉花、麻类、瓜类栽培次适宜区。

部分耕地由于水利基础设施滞后,易受干旱影响。

三、南部低山丘陵农业种植区

本种植区,包括丰家铺、三和、朱家铺、东岳庙、崔家桥、军山铺4个乡的34个村,面积41.5万亩,占全县总面积的13.6%。

2003年年末耕地8.6万亩,占全县耕地的11.2%,其中水田7.2万亩,占全县水田的11.7%;旱土1.4万亩,占全县旱地的9.5%;人均耕地1.1亩。

本种植区以低山、丘陵为主,分布县境西南。

稻田土壤多为青泥田、冷浸田和烂泥田,土壤多呈弱酸性反应,PH值6.0~6.5;年均气温16.3~16.5℃,无霜期268~270天,日照时数年均1466小时,年降雨量1500~1700毫米。

适宜种植水稻、油菜、茶叶、果树、花生、蔬菜等农作物。

本种植区,由于耕地少而且分散,加上自然条件较差,易遭受山洪危害。

第四节 耕地利用现状

我县位于雪峰山余脉向洞庭湖盆地过渡地带。

整个地势南高北低,呈阶梯状递降,形成一个倾斜面。

山丘岗平地貌俱全,以平岗为主。

一、耕地资源

1.耕地数量趋紧,后备资源匮乏

据1996年我县国土部门统计年报,全县总面积3027945.2亩,其中耕地848663亩,园地87577.4亩,林地584624.7亩,城镇村及工矿用地280335亩,交通用地81207.6亩,水域969678.9亩,未用地(包括荒坪隙地和田埂等)175858亩。

全县人均拥有耕地不足1.12亩,且随着人口的增加,人均拥有耕地量正呈下降趋势。

此外,我县草地也只有3.0万亩左右。

耕地后备资源十分匮乏,且开垦所需经费十分昂贵。

故我县耕地资源十分紧缺。

2.地域差异明显,土壤类型复杂

我县有河湖沉积物、第四纪红土、板页岩、花岗岩、砂岩和紫色砂岩等6大类成土母质,导致土壤机械组成、化学成分和肥力水平不同,土壤类型十分复杂。

全境海拔高度在24---344.5米,南高北低,平均比降18.78%,有丘陵(占总面积的5.55%)、岗地(占总面积的15.89%)和平原(占总面积的49.07%)地貌,造成日照、温度、湿度、降水量不同,耕层深浅、养分丰缺不一。

3.土层比较深厚,理化性状较好

我县耕地耕层深度在15-20厘米的面积占总面积的62.2%,壤土占38.45%,沙壤土和粘壤土占57.1%,耕性良好,宜耕期较长,土质疏松肥沃。

二、耕地的利用

现有耕地中以粮食生产面积所占比重最大(1996年粮食作物生产面积占耕地面积的78.7%,经济作物用地较少)。

而粮食作物中又以水稻生产用地面积大,其旱杂粮生产用地面积少;经济作物中以蔬菜和棉花生产用地为最多,其他经济作物用地较少。

2004年全县各种作物总播面199.6万亩,复种指数达251.1%,其中粮食总播面121.79万亩,占农作物播面的61%;而经济作物和其他作物播面仅77.82万亩,仅占农作物总播面的39%。

第五节 耕作制度

我县境内,种植业耕作模式以水旱轮作、水田旱作为主,多熟、间(套)作和立体耕作为辅。

一、稻田耕作模式

稻田三熟制:

一般以稻-稻-肥、稻-稻-油、菜-稻-油、菜-稻-肥、油-瓜-稻、瓜-菜-肥、菜-蔗-菜等耕作模式为主;以上几种模式除城关镇、南湖渔场外,全县均有分布;面积达40万亩左右,占全县水田面积的60%左右。

稻田二熟制:

一般以稻-稻、稻-肥、稻-油、稻-菜、中稻-再生稻、旱粮-晚稻、一季稻-旱粮、饲草-晚稻等耕作模式为主;。

冬闲稻田10%左右;分布相对集中在大南湖、岩汪湖、洲口、罐头嘴等乡镇,其他乡镇亦有少量面积;其面积达20万亩左右,占全县水田面积的30%左右

二、旱地耕作模式

旱地二熟模式:

一般以棉-油、棉-菜、棉-豆、蔗-油(菜)、瓜-油(菜)等耕作模式为主;集中分布在酉港、鸭子港、文蔚、坡头、罐头嘴、西竺山等乡镇;红薯-油菜、花生-油菜、大豆-油菜、红薯-蔬菜等耕作模式,以阳南塘、百禄桥、龙潭桥、月明潭等乡镇为主,丰家铺、三和、朱家铺、东岳庙、军山铺等乡镇为辅,面积12.9万亩,占全县旱土的88.4%。

多熟制间(套)作和立体耕作模式:

一般以大棚和露地蔬菜生产为主,集中分布在城关镇、蒋家嘴、围堤湖、坡头等城乡结合部及其周边,面积1.7万亩,占全县旱土的11.6%。

三、稻田改制

2001~2004年先后采用四种模式,改制稻田积48.8万亩,平均每年改制12.2万亩,占水田面积的19.24%。

第一种模式为:

将一季稻低湖田改种优质中稻蓄再生或莲藕、菱角、茭白等水生蔬菜,面积8.7万亩;第二种模式为:

改水耕水种为水旱轮作或水田旱作,面积22万亩;第三种模式为:

改低产、低质、低效稻作为高产、优质、高效吨粮田开发,面积31.2万亩。

通过改制,生产结构改善,产量提高,效益增加。

第六节 土壤改良

低产田土妨碍农业生产的发展,亟待合理利用和改良。

各种低产田土的形成大多是热、水、肥、气土壤肥力四因素间发生矛盾的结果,这是在一定自然环境和人为因素共同作用下产生的。

利用改良低产田土、充分发挥其增产潜力,是快速提高农作物产量的一个有效措施。

一、土壤分级

根据质地优劣、肥力高低和生产能力耕地分为高产田土、中产田土、低产田土三类,各区的土壤特点在第三节中已介绍。

高产田土24.16万亩,占耕地面积31.58%,全县均有分布。

中产田土44.86万亩,占耕地面积58.64%,全县均有分布。

低产田土7.48万亩,占耕地面积9.77%,其中渍涝型2.94万亩、干旱型0.7万亩、补素型3.03万亩、质地改良型0.73万亩、酸碱调剂型0.08万亩。

主要分布丘陵、岗地的窄冲、窄垄、峡谷或地势较低的平原地段。

主要土种有青隔麻沙泥、青隔黄沙泥、青隔红黄泥、青隔紫潮泥、青泥田、冷浸田、锈水田等;干旱型土壤主要分布在山丘区;补素型、质地改良型和酸碱调剂型土壤全县均有分布。

二、中低产田土改良

1990年以来,通过进一步完善开沟抬田、清沟导潜、降水除渍、兴修水利等工程措施,先后改造中低产田11.8万亩;利用水旱轮作、水田旱作、起垅栽培、换耕改种、品种更新等生物、科技、农艺综合配套措施改良中低产田土19.98万亩。

截止2004年12月,全县35.72%的中低产田土先后得到了改造和改良。

1990年,利用粮食专项资金分别在罐头嘴、周文庙、西竺山和聂家桥等乡镇办中低产田土改良示范样板,开挖降水沟渠37条总长28400米,新建排灌沟渠15000米,修涵闸449处,投工近2万个,动土石方36700立方米,田土改良面积达18645亩。

改良后,稻谷年亩产由改良前的1989年的651公斤提高到1997年的748公斤,增97.4公斤,增产14.96%。

在示范样板作用、影响下,当年全县低产田土改良热火朝天,乡乡办样板、村村搞改良,成效显著,粮食面积、晚稻单产创历史最高水平。

1997年~1998年,利用国家九五第一批商品粮基地建设资金,分别在鸭子港乡车昏村、军山铺乡祝家仑村相继投资130多万元,开展中低产田改造示范,改造面积1800亩。

两处示范基地,新建排灌沟渠28条5599米、修建排灌涵闸994处、渡槽466座、硬化水泥路面2200米、动土方21200立方米,改良后稻谷产量较改良前亩增102.6公斤,增产17.1%。

第七节 土壤监测

土壤监测是通过土壤化验、植株分析、田间作业记载等方法,对农区主要耕地类型的理化性状和生产能力和施肥效应,进行动态监测,以达到掌握我县主要耕地土壤的基础地力变化规律。

为合理利用土地、保护和提高地力并指导当前农业生产服务;为研究和制定国民经济发展计划、农业规划、农村政策提供科学依据。

一、定位监测

在省农业厅土肥站的支持下,县土肥站于1987年在夹堤农场红旗工区建立了一个国家级地力及施肥效益长期定位小区监测点。

该监测点分设6个小区,即无肥区、30%有机肥加70%化肥区、40%有机肥加60%化肥区、氮钾区、化肥区、习惯施肥区。

通过多年监测发现:

不施肥的产量(即地力产量)呈逐年下降趋势,且下降幅度逐步减小。

1990年地力产量占习惯施肥产量的49%,而2004年地力产量占习惯施肥产量的31.5%,年均下降1.17个百分点;氮钾区连续多年完全不施磷肥,其早稻产量明显降低,但对晚稻产量的影响不大,且早、晚稻的成熟期明显推迟。

1990年早稻产量占全年总产的43.3%,而至2004年仅占24.1%,年均递降1.28个百分点;有机肥的施用以30%为宜,且应以腐解的有机肥为主;未施有机肥的小区,其土壤有机质含量逐年下降,约年均递降3%。

二、自然监测

为全面掌握大面积生产中土壤肥料利用的动态变化状况,总结土壤肥料利用过程中的经验及存在的问题,从1990年开始,县土肥站分别在聂家桥乡、西竺山乡和鸭子港乡设立了15个水田自然监测点,2004年起在围堤湖的菜地增设5个蔬菜监测点。

所有监测点涉及水田土种2个(即冲积土发育而成的水稻土和第四纪红壤发育而成的水稻土),菜地土种一个(冲积土)。

对种植模式、作物产量、复种指数、农作物投产比、施肥情况、秸秆还田、灌溉情况进行了长期监测,同时每两年取土样化验一次,以监测土壤养分的变化状况。

三、耕地地力调查与质量评价

2004年6月,全县启动了“沃土工程”计划,第一步是对全县的耕地质量进行地力调查和质量评价。

根据农业部的统一部署,在省土肥站的指导下,县土肥站对全县耕地地力进行了调查与质量评价。

通过野外调查,对202个土样采集点的207个耕层土混合样、50个重金属化验100个微量元素化验样品、40个土壤容重样和15个灌溉水样的分析化验,基本查清了我县土壤理化改善性状、耕地地力等级状况以及耕地环境质量状况等。

根据此次调查资料结合第二次土壤普查情况进行综合比较,对全县土壤类型进行了修正,将我县耕地土壤确定为3类、6个亚类、21个土属、60个土种。

通过分析化验,发现我县耕地土壤养分与第二次全国土壤普查结果比较发生了以下变化:

一是土壤有机质有所上升,本次调查的土壤有机质平均为27.1g/kg较第二次土壤普查时上升了2g/kg,增加了7.97%;二是土壤全氮含量明显上升。

全氮平均含量上升了0.19g/kg,增加了11.73%,年均增长0.49个百分点;三是有效磷含量显著增加。

有效磷含量上升了6.23mg/kg增加了65.79%;四是有效钾含量呈整体下降趋势。

有效钾平均下降了30mg/kg,降低31.58%;五是PH有降有升。

水田15个土种(代表15.18%的水田)PH值下降,3个土种上升。

旱土5个土种(代表30.16%的旱土)PH值下降,其中PH值上升的旱土约占69.39%;六是缓效钾以河湖冲积母质发育而成的潮土类较高,平均为370mg/kg,而第四纪红壤含量较低,平均为332mg/kg。

耕地地力调查与质量评价项目的实施,核心内容就是查清土壤质量状况。

根据国务院和湖南省《基本农田保护条例》的有关规定,耕地的质量是一个与数量同等重要的因素,掌握耕地质量的变化,直接关系到农业的可持续发展和农村经济的繁荣。

至1982年土壤普查以来,没有进行过大型耕地质量调查。

因此 本次调查 对查清汉寿县耕地地力,土壤肥力状况,及土壤障碍因素,有针对性的进行土壤改良,科学合理施肥,促进汉寿农业的发展具有重要的意义,具体有如下几方面:

一是促进农业可持续发展的战略需要。

我国占世界7%的耕地,养活占世界22%的人口,可见耕地的重要性,尤其是耕地的生产能力的重要性。

因此全面查清耕地的质量现状,根据耕地质量的优劣,有的放矢的进行合理利用,是提高耕地可持续发展的有利途径。

二是促进农业种植业结构调整的根本保证。

随着市场经济体制的逐步完善,农作物种植的区域化,规模化和规范化,都必须因地制宜,不能盲目进行规划、调整。

因此只有充分掌握耕地质量状况的前提下,才能实现因土种植,做到合理配置资源,科学种植,达到地尽其力的目的。

三是发展无公害农产品生产的重要基础。

无公害农产品生产是在一定的土壤环境条件下进行的规范化生产,是当前农业生产发展的方向。

汉寿县是一个农业大县,农产品商品率达50%以上,加强无公害农产品生产是提高农产品的市场占有率,促进农业发展的重要举措,因此全面查清耕地质量现状与土壤环境状况,是实现因地制宜的发展无公害农产品生产,是保证农产品产地环境质量安全的重要措施之一。

四是实现农作物合理施肥,提高耕地种植效益的重要手段。

根据多年调查表明,我县农作物肥料投入成本占到农业生产总成本的50%左右,因此实现科学合理施肥,依据耕地土壤养分的变化情况及时调整肥料配比,以最小投入获取最大的生态、经济和社会效益,是实现节本增效的有效途径。

汉寿县自1982年开展全国第二次土壤普查以来,没有进行过全面的耕地质量调查,由于20多年来土壤耕作和各项人为生产活动,特别是农业责任制到户以后,肥料投入的差异较大,使土壤养分情况发生了很大的变化。

实践证明沿用第二次土壤普查的结果指导当前的大面积施肥,已没有多大的实际意义,因此全面开展耕地地力调查,重新摸清耕地质量状况,建立耕地质量新的数据库,是适应当前农业生产发展的重要手段。

五是加强耕地质量管理重要依据。

通过这次耕地地力的调查和评价,确定耕地的地力等级,建立耕地地力信息数据系统和3S技术的应用,是实现耕地质量管理由定性管理向定量管理、由静态管理向动态管理的根本性转变。

是实行耕地质量全程监控,为党和政府及时提供准确可靠耕地保护的决策依据。