中考信息题的归类与解法.docx

《中考信息题的归类与解法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考信息题的归类与解法.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中考信息题的归类与解法

中考信息题的归类与解法

山东省莱芜市苗山镇常庄中学 刘其波

随着新课改的推进,中考试题对新课改理念的贯彻逐渐加重。

近几年的中考中,信息题的出现和增多,充分体现了对创新意识、创新能力和学习能力的考查。

这类题目,起点高,落点低,所以在解题时要特别注意。

下面以各地的中考典型题目为例,对信息题进行简要解析。

一、数据分析题

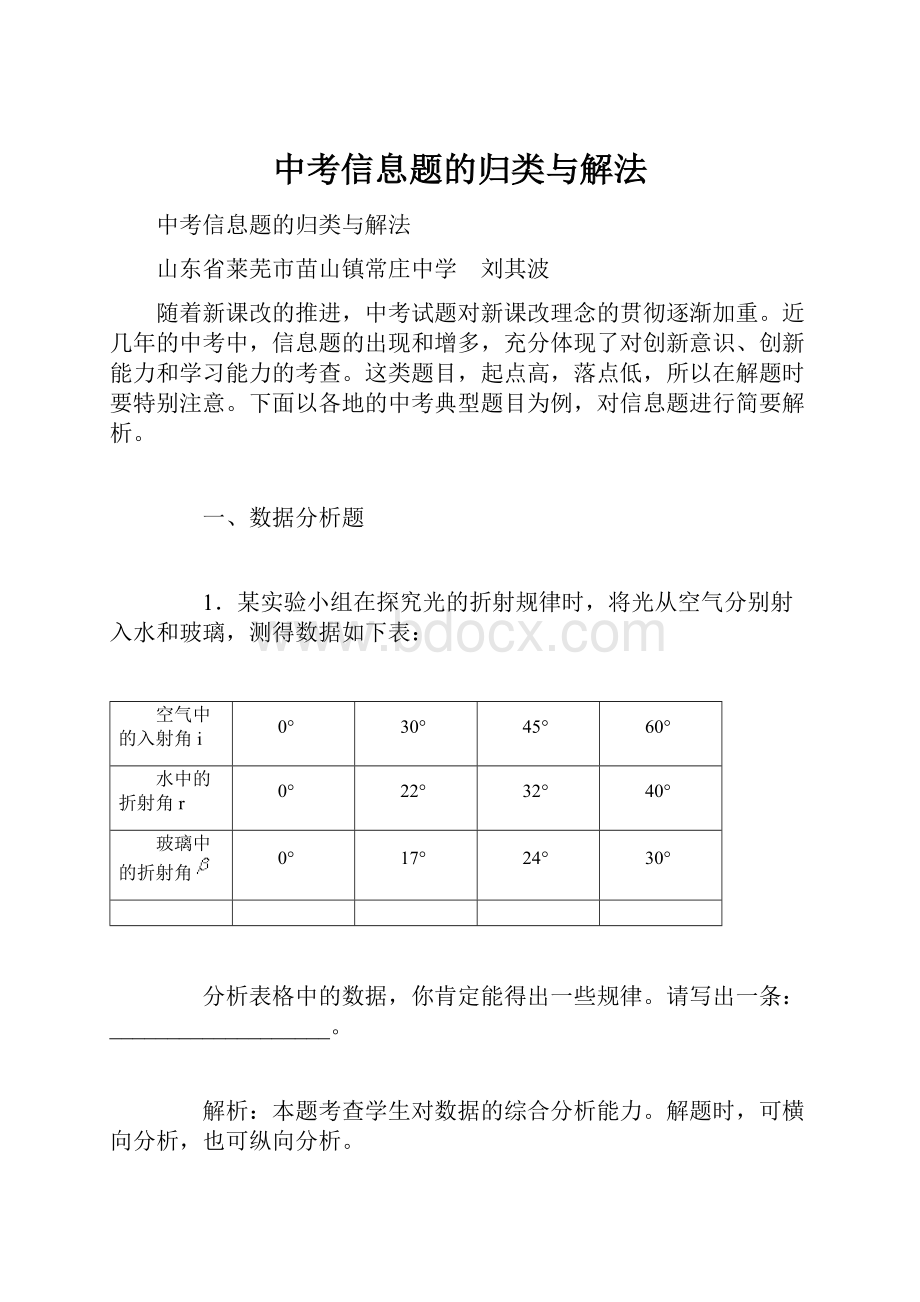

1.某实验小组在探究光的折射规律时,将光从空气分别射入水和玻璃,测得数据如下表:

空气中的入射角i

0°

30°

45°

60°

水中的折射角r

0°

22°

32°

40°

玻璃中的折射角

0°

17°

24°

30°

分析表格中的数据,你肯定能得出一些规律。

请写出一条:

___________________。

解析:

本题考查学生对数据的综合分析能力。

解题时,可横向分析,也可纵向分析。

答案:

(1)入射角为0°,折射角也为0°。

(2)入射角增大,折射角也随着增大。

(3)光从空气斜射入不同介质中的折射角不同。

(4)光从空气斜射入其他介质时,折射角小于入射角。

(5)光以相同入射角斜射入水和玻璃时,水中的折射角大于在玻璃中的折射角。

2.小明做“研究液体的压强”实验时得到的几组数据如下表:

序号

液体

深度/cm

橡皮膜方向

压强计左右液面高度差cm

1

水

5

朝上

4.8

2

水

5

朝下

4.8

3

水

5

朝侧面

4.8

4

水

10

朝侧面

9.5

5

水

15

朝侧面

14.2

6

酒精

15

朝侧面

11.4

根据表中的数据,请回答下列问题:

(1)比较序号为1、2、3的三组数据,可得出的结论是 。

(2)比较序号为3、4、5的三组数据,可得出的结论是 。

(3)比较序号为5、6的两组数据,可得出的结论是 。

解析:

分析序号为1、2、3的三组数据,可知三组数据的液体种类相同,都是水,深度相同,都是5cm,橡皮膜方向三次都不同,液体的压强相同;分析序号为3、4、5的三组数据可知,液体种类都为水,橡皮膜方向相同,深度变大,液体压强也变大;分析序号为5、6的两组数据可知,深度和橡皮膜方向相同,液体种类不同,液体的压强也不同。

答案:

(1)同种液体在同一深度向各个方向的压强都相等。

(2)同种液体压强随深度的增加而增大。

(3)在同一深度不同液体的压强与密度有关(或同一深度液体密度越大压强越大)。

3.下表是某同学研究“电阻消耗的电功率与该电阻阻值之间的关系”时记录的实验数据,请你对表格中的数据进行分析,归纳出电功率与电阻的关系:

____________________。

R/Ω

10

15

20

30

50

60

U/V

6

6

6

6

6

6

I/A

0.6

0.4

0.3

0.2

0.12

0.1

P/W

3.6

2.4

1.8

1.2

0.72

0.6

解析:

解答此题要找准表中各量的变化规律:

电阻──逐渐变大,电压──不变,电流──逐渐变小,电功率──逐渐变小;且电功率和电阻成反比。

答案:

在电压一定时,电阻消耗的电功率与该电阻阻值成反比。

方法归纳:

认真分析表中各物理量的变化情况,特别是要找准变化量和不变量,并从中分析出各物理量之间的关系。

二、阅读理解题

1.请仔细阅读下文,按要求回答问题。

人类的眼睛

人类的眼睛很像一架照相机。

眼睛与照相机的不同之处是:

人的眼睛是通过调节晶状体的弯曲程度,改变晶状体的焦距来获得清晰的、缩小的实像,如图所示;普通照相机是在物距确定的情况下通过改变像距使像变得清晰。

由眼睛的调节作用所能看清的最远点,叫远点,正常眼的远点在极远处。

眼睛所能看清的最近的点,叫近点,正常眼的近点约距眼睛10cm。

眼睛是人体的重要器官,长时间的用眼,比如看书,看电视、计算机,都可以引起眼睛的疲劳,眼睛疲劳常见症状是头疼脑涨、眼睛发干。

看物体时间较长也不易感到疲劳的距离叫明视距离,正常眼的明视距离25cm。

(1)请把文中像的性质补充完整。

(2)人的眼睛是通过改变晶状体的──获得清晰的像,普通照相机是在物距确定的情况下通过改变 使像变得清晰。

(3)根据上文,你认为人的正常眼睛的观察范围是:

(填以下选项)。

A.0~10cm B.10cm~25cm C.10cm~极远处 D.0~25cm

(4)如何预防眼睛疲劳,请你提出一条合理化建议:

。

解析:

(1)由凸透镜成像规律可知,实像都是倒立的,既然人眼获得是清晰的缩小的实像,所以这个像是倒立的。

(2)从文中可以看出,“人的眼睛是通过调节晶状体的弯曲程度,改变晶状体的焦距来获得清晰的、缩小的实像,普通照相机是在物距确定的情况下通过改变像距使像变得清晰”。

(3)人的正常眼睛的观察范围是从近点(10cm)到远点(极远处)的范围。

(4)从文中可知,长时间的用眼会造成眼睛的疲劳,所以不要长时间的用眼;同时距离要保持在明视距离。

答案:

(1)倒立;

(2)焦距(或弯曲程度),像距;(3)C;(4)让物体与眼睛的距离为25cm(或不要长时间看书,中间要适当休息,或多做眼保健操)

方法归纳:

做这类题目,要先看问题,再读短文,带着问题去读,从而做到有的放矢;要充分挖掘文中的有用信息,去除无用信息;同时结合课本知识进行迁移,问题就迎刃而解了。

三、图像分析题

1.如图所示是某物体做直线运动时的路程随时间变化的图像,请根据图像判断,该物体做匀速直线运动所用的时间是______________s。

解析:

由图像可知,在前4秒内,物体做匀速直线运动,从第4秒到第8秒,物体路程未变,所以,它保持静止;从第8秒到第11秒,物体又做匀速直线运动。

答案:

7s。

2.如图(甲)所示,光I从空气斜射如玻璃中,发生了折射现象,从图中可以看出折射角r小于入射角i.那么,一般情况下,i与r有什么定量关系呢?

1621年,荷兰学者斯涅尔通过实验终于找到了i与r之间的规律,图(乙)是光从空气进入玻璃中时,利用实验数据得到的sinr与sini的关系图象.

(甲) (乙)

(1)在图(甲)中,画出光Ⅱ进入玻璃中传播的大致方向(如图)。

(2)分析图象可得到的结论__________________________________。

解析:

从图中可以看出,横轴为sini,纵轴为sinr;通过图像可以看出二者成正比。

答案:

(2)入射角的正弦和折射角的正弦成正比。

方法归纳:

对于图像类题目,首先要看清图像的横轴和纵轴表示的是哪个物理量,然后再根据图像的形状来判断物理量之间的关系;从而确定问题的答案。

四、新技术、新科技类题目

如图是一种建立在空间的太阳能电站向地球上固定区域供电的示意图。

在太阳能收集板上铺设太阳能电池,通过光电转换把太阳能转换成电能,再经微波转换器将电流转换成微波,并通过天线将电能以微波的形式向地面发送。

地面接收站通过天线把微波能还原成电能。

(1)如果太阳能电池的硅片能提供的电能为12kW/m2,巨大的太阳能收集板的总面积为5×106m2,则太阳能电站的发电能力是多少kW?

(2)利用微波传输电能,实现了“无缆输电”。

输电效率可达80%,若微波输电采用的频率是2450MHz。

求微波的波长及地面接收站接收到的电能是多少kW?

解析:

从题目和问题中可提取有用的信息并推导出公式,然后利用公式进行计算。

答案:

(1)P=P0S=1.2×104×5×106=6×1010W=6×107kW

(2)P=P?

η=6×107×0.8=4.8×107kW

(3)

方法:

这类题目和高科技相联系,看似很难,其实简单,出题者的思路是让学生在考试中学习到有用的知识,所以只要沉着冷静,不被所谓的“高科技”吓倒,题目很容易就可以解出。