第二单元比例的认识教案.docx

《第二单元比例的认识教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二单元比例的认识教案.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

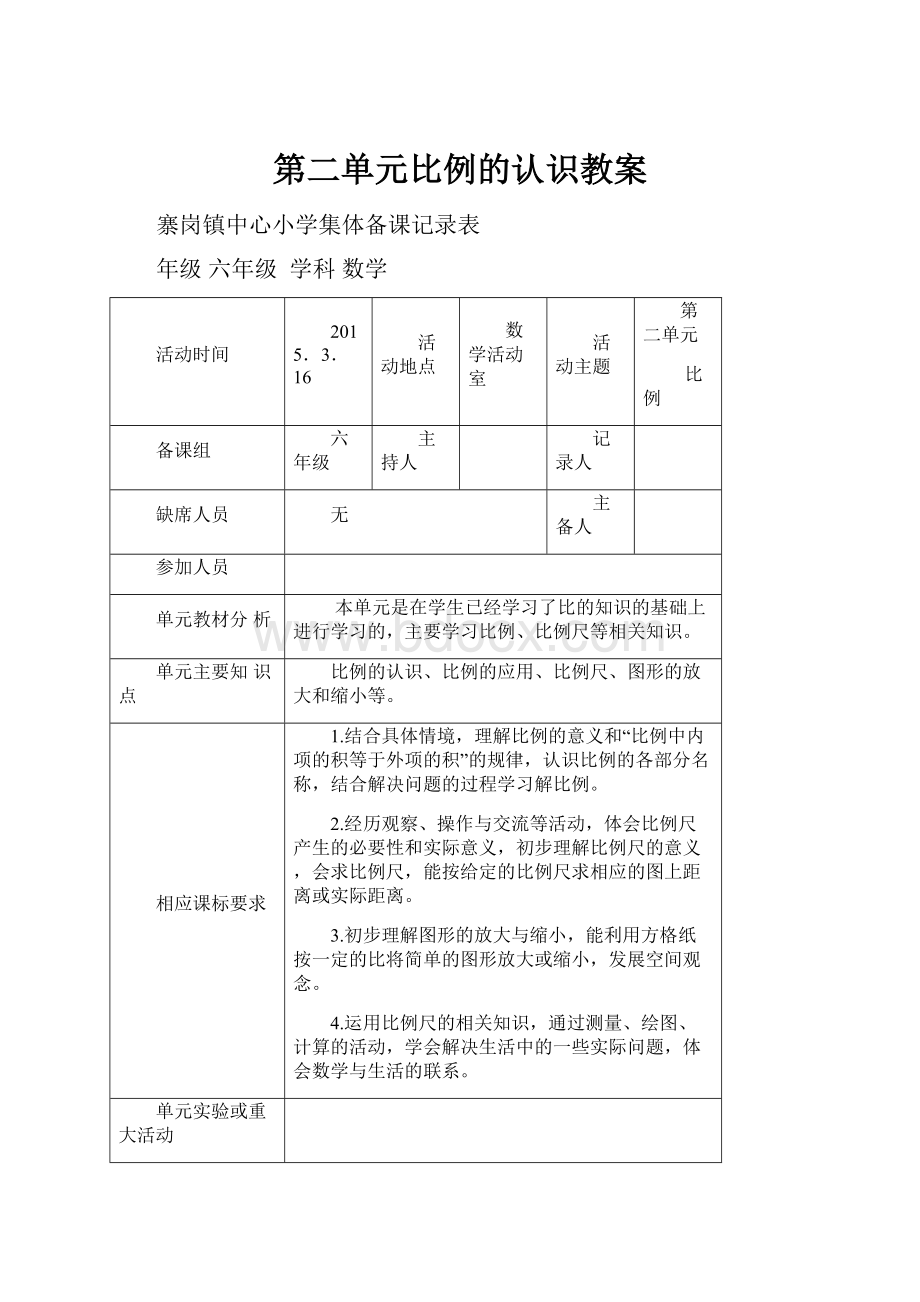

第二单元比例的认识教案

寨岗镇中心小学集体备课记录表

年级六年级学科数学

活动时间

2015.3.16

活动地点

数学活动室

活动主题

第二单元

比例

备课组

六年级

主持人

记录人

缺席人员

无

主备人

参加人员

单元教材分析

本单元是在学生已经学习了比的知识的基础上进行学习的,主要学习比例、比例尺等相关知识。

单元主要知识点

比例的认识、比例的应用、比例尺、图形的放大和缩小等。

相应课标要求

1.结合具体情境,理解比例的意义和“比例中内项的积等于外项的积”的规律,认识比例的各部分名称,结合解决问题的过程学习解比例。

2.经历观察、操作与交流等活动,体会比例尺产生的必要性和实际意义,初步理解比例尺的意义,会求比例尺,能按给定的比例尺求相应的图上距离或实际距离。

3.初步理解图形的放大与缩小,能利用方格纸按一定的比将简单的图形放大或缩小,发展空间观念。

4.运用比例尺的相关知识,通过测量、绘图、计算的活动,学会解决生活中的一些实际问题,体会数学与生活的联系。

单元实验或重大活动

单元应渗透的思想方法

培养学生的转化、代换可逆等思想方法。

单元教学策略

1.教学时多举一些生产、生活中应用比例的例子,使学生切实感受到比例的应用的广泛性,认识到这部分知识的重要性,提高学习这部分知识的兴趣。

2.要使学生切实理解比例的应用及比例尺的应用,明确比例的意义和比例的基本性质。

3.注意利用知识的迁移解决问题。

单元教学课时

1.比例的认识3课时

2.比例的应用1课时

3.比例尺2课时

4.图形的放大与缩小2课时

5、练习2课时

6、机动3课时

比例的认识

教学目标:

1.联系图形的放大和缩小理解比例的意义,通过练习使学生进一步理解、掌握比例的意义。

了解比例各部分的名称,探索并掌握比例的基本性质。

2.理解比例的意义,掌握组成比例的关键条件,并能正确的判断两个比能否组成比例。

会根据比例的基本性质正确判断两个比能否组成比例,能根据乘法等式写出正确的比例。

3.通过观察、猜测、举例验证归纳等数学活动,经历探究比例基本性质的过程,渗透有序思考,感受变与不变的思想,体验比例基本性质的应用价值。

教学重点:

理解比例的意义,探索并掌握比例的基本性质。

教学难点:

1.应用比例的意义判断两个比能否组成比例,并能正确地组成比例。

2.判断两个比能否组成比例,根据乘法等式写出正确的比例。

教学过程:

第一课时比例的意义

一、温故互查

1.什么是比?

(1)汽车5小时行驶300千米,写出路程与时间的比,并化简 300:

5=60:

1

(2)小明身高1.2米,小红身高1.4米,写出小明与小红身高的比

1.2:

1.4=12:

14=6:

7

2.求下列各比的比值 12:

16 3/4:

1/8 合作探究:

二、教学比例的意义。

1.谈话:

哪两张照片像?

为什么?

2.引导、交流。

照片放大前后长的比是12:

6,宽的比是8:

4,两个比化简后都是2:

1,它们的比值都是2。

这两个比相等,因此可以写成下面的等式:

板书:

12:

6=8:

4

3.揭示定义:

(板书)像这样表示两个比相等的式子叫做比例。

讨论:

(出示问题)“分别写出每张照片长和宽的比。

这两个比也能组成比例吗?

”

小组交流:

第一张照片长和宽的比是6:

4,第二张照片长和宽的比是3:

2,这两个比的比值都是1.5。

我们可以发现这两个比相等,因此组成比例。

4.判断两个比是否能组成比例

谈话:

请同学们想一想,刚才我们是怎样判断两个比是否能组成比例的?

小结:

如果两个比化简后的比相同或它们的比值相等,那么这两个比就能组成比例。

5.学生自主写比例

(1)引导:

既然知道了比例的意义,那你能很快写出一个比例吗?

生尝试

(2)交流:

你怎么能写这么快,请你介绍一下方法。

三、 巩固练习:

1.谈话:

你会判断两个比能否组成比例了吗?

下面我们来检验一下。

2.完成“练一练”第2题 出示题目,学生板演,

交流叙述:

为什么第1组和第4组中的两个比能组成比例?

注意提醒叙述的条理“ 因为„所以„能(不能)„”

3.完成练一练第1题

四、作业:

预习比例的基本性质

板书设计:

比例的意义

12:

6=8:

4 6:

4 = 3:

2

像这样表示两个比相等的式子叫做比例。

第二课时比例的性质

一、复习比例的意义

二、认识比例各部分的名称

1.呈现:

4:

5和8:

10

(1)认识吗?

叫什么?

(2)正确吗?

为什么?

(4:

5=0.8,8:

10=0.8,所以4:

5=8:

10)

(3)求比值,判断两个比能否组成比例。

2.介绍比例各部分的名称

4:

5=8:

10 中,组成比例的四个数“4、5、8、10”叫做这个比例的项。

两端的两项“4和10”叫做比例的外项。

中间的两项“5和8”叫做比例的內项。

二、探究比例的基本性质

1.猜数

呈现比例“12∶□=□∶2”。

想一想,这两个内项可能是哪两个数?

如1和24,2和12,

(2)这样的例子举得完吗?

2.猜想

仔细观察这组等式,你有什么发现?

(“两个外项的积等于两个内项的积”;两个內项的位置可以交换…)

3.验证

(1)是不是所有的比例都有这样的规律呢,有什么好办法?

(2)你觉得应该怎样举例呢?

(3)合作要求

1)前后4个同学为一个小组;

2)每个同学写出一个比例,小组内交换验证。

3)通过举例验证,你们能得出什么结论?

4.小结

(1)老师这里也有一个比例3:

5=4:

6,为什么两个外项的积不等于两个內项的积?

(2)其实我们的发现与数学家不谋而合,他们也发现在“比例中,两个外项的积等于两个内项的积”,并且给它起了个名字,叫做比例的基本性质。

(板书:

比例的基本性质)

(3)比例的项不能为0。

三、巩固练习,应用比例的基本性质 练一练第1、3题

四、作业:

第18页第5题

板书设计:

比例的性质

在比例里, 两个外项的积等于两个内项的积。

比例的应用

教学目标 :

1.使学生学会解比例的方法,进一步理解和掌握比例的基本性质,学会应用比例的基本性质解比例。

2.经历比例基本性质的应用过程,体现解比例在生产生活中的广泛应用。

3. 能综合运用比例知识解决有关的实际问题,发展学生的实践能力。

教学重点:

解比例。

使学生自主探索出解比例的方法,并能轻松解出比例中未知项的解。

教学难点:

解比例的方法,运用比例的基本性质解决有关的实际问题。

教学过程

第一课时

一、旧知铺垫

1.前面我们学习了比例的基本性质,你能说说它的具体内容吗?

2.请你用比例的相关知识判断下列哪两个比可以组成比例,并且说明理由。

5:

7和8:

13 1/2:

1/3和1/4:

1/6

3.想一想,括号里该填几:

14:

( )=35:

5 ( ):

5=4:

10

二、导入新知

我们知道比例中共有四项,如果知道其中的任何三项,就可以求出比例中的另外一个未知项。

求比例中的未知项,叫做解比例。

这节课我们就一起来探究解比例的方法,大家对自己有信心吗?

三、探索新知

1.教学例题。

呈现情境图,解决实际问题。

现情景图。

(1)如何理解4个玩具汽车换10本小人书?

(2)试解答。

学生尝试解答,教师巡视。

(3)学生交流。

(4)尝试用比例的方法解决问题。

解:

设14个玩具汽车可以换x本小人书。

4:

10=14:

x

4x=14×10

4x=140

x=35

答:

14个玩具汽车可以换35本小人书。

(5)教师指出:

求比例中的未知项,叫做解比例。

板书:

解比例。

2.比较、小结。

提问:

解比例的方法和解方程的方法有哪些相同处和不同处?

方法小结:

解比例在生活中的应用十分广泛,我们处处都有可能用到,要是遇到这样的问题怎么来解决呢?

我们先来总结总结:

(在这道题里,我们先根据问题设X——再依据比例的意义列出比例式——然后根据比例的基本性质把比例转化为方程——最后解方程)。

其实,比例就是一种特殊的方程,不论在书写格式还是验算方法上他与解方程都是相同的。

四、学以致用,巩固新知。

1.解比例。

5:

8=X:

401/2:

X=1/6:

2/5 1.5:

0.6=x:

0.4

2.按下面的条件组成比例,并求未知数的值。

(1)12和5的比等于3。

6和X的比。

(2)X和1/3的比等于4 :

3。

3.拓展延伸。

(1)在一个比例中,两个外项正好互为倒数,已知一个内项是3,另一个内项是多少?

(2)在一个比例中,两个内项的乘积是最小的质数,已知一个外项是2,另一个外项多少?

五、课堂总结:

(1)这节课主要学习了什么内容?

什么叫解比例?

怎样解比例?

(先依据比例的基本性质,把比例转化为方程,再解方程求解。

)

(2)现在你们知道比例的基本性质的另一个作用是什么了吗?

(用来解比例)

六、作业第20页练一练第2、3题

板书设计:

比例的应用

解:

设14个玩具汽车可以换x本小人书。

4:

10=14:

x

4x=14×10

4x=140

x=35

答:

14个玩具汽车可以换35本小人书。

求比例中的未知项,叫做解比例。

第二课时

一、基本练习

1.教师提问:

什么叫做比?

什么叫做比例?

什么叫做解比例?

解比例的依据是什么?

比例的基本性质是什么?

2.应用比例的基本性质,判断下面哪组中的两个比可以组成比例?

(1)6:

9和9:

12

(2)1.4:

2和28:

40

(3)1/2:

1/5和5/8:

1/4 (4)7.5:

1.3和5.7:

3.1

二、提高练习

1.解下面的比例

第20页练一练第4、5题

2.博物馆展出一个高为19.6cm的秦代将军俑模型,它的高度与实际高度的比是1:

10。

这个将军俑的实际高度是多少?

3.育新小区1号楼的实际高度为35m,它的高度与模型高度比是500:

1。

模型的高度是多少厘米?

三、达标练习

1. 5X = 103 4024 = 5X

2.如果a×3= b×5,那么a :

b = :

;

3.按照下面的条件列出比例,并且解比例。

(1)5和8的比等于40和X的比。

(2)等号左端的比是1.5:

X,等号右端的比的前项和后项分别是3.6和4.8。

(3)比例的两个内项分别是2和5,两个外项分别是X和2.5。

(4)X和3/4的比等于1/5和2/5的比。

四、全课小结:

和同桌分享你的心得体会。

五、布置作业:

P26第3、4题。

比例尺

教学目标:

1.让学生在实践活动中体验生活中需要比例尺。

结合具体情境,经历按给定的比例尺解决简单实际问题的过程。

2.通过观察、操作与交流,体会比例尺的实际意义,了解比例尺的含义。

能根据给定的比例尺,灵活运用知识解决求实际距离的简单问题。

3.运用比例尺的有关知识,通过测量、绘图、估算、计算等活动,学会解决生活中的一些实际问题。

教学重点:

正确理解比例尺的含义。

能按给定的比例尺求相应的实际距离或图上距离。

学习难点:

运用比例尺的有关知识,求放大比例尺的实际距离或图上距离。

通过观察、操作与交流,体会比例尺的实际意义,解决生活中的一些实际问题。

教学过程:

第一课时

一、产生疑问、引入新知

不合理 合理

二、自主探究,理解比例尺的意义

1.理解比例尺意义

师:

大家请看笑笑同学根据比例尺的知识画出的平面图,你看他图中的比例尺是?

(1:

10000)你知道1:

10000是什么意思吗?

同学们思考一下,把你的想法跟同桌说一说(生思考交流)

生汇报:

1表示图上距离,10000表示实际距离 图上的1厘米的线段,表示实际的10000厘米, 实际距离是图上距离的10000倍。

师:

对,图上的1厘米,表示实际的10000厘米,因此比例尺实际上就等于图上距离与实际距离的比(板书:

比例尺=图上距离/实际距离)生读一读。

:

揭示比例尺的含义及求比例尺的方法。

比例尺1 :

10000有三种不同的理解:

①图上距离是实际距离的 1/10000; ②实际距离是图上距离的10000倍; ③图上1厘米表示实际距离100米(也就是10000厘米)。

2.学生看书自学线段比例尺并利用线段比例尺求图上距离和实际距离。

3.认识比例尺特征。

(讨论)当你看到比例尺1:

6000000时,你想到了什么?

通过观察,你们发现比例尺有什么相同的特征?

教师指出:

为了计算简便,通常把比例尺写成前项(或后项)是1的比。

三、巩固练习

课本第22页:

练一练1,2,3 题

四、作业

课本第26页:

练一练6题

板书设计:

比 例 尺

图上距离:

实际距离 =比例尺(图上距离/实际距离=比例尺)

1厘米 :

100米 = 1:

10000(1/10000)

数字比例尺的特点:

1.一个比;

2.图上距离和实际距离的单位是统一的;

3.比例尺的前项一般为1。

第二课时

一、引入。

什么是比例尺?

根据学生回答板书出公式:

图上距离/实际距离=比例尺。

这节课我们就一起来解决根据比例尺和图上距离求实际距离。

二、求实际距离(试一试)

北京和上海是我国的两个直辖市,也是我国政治、文化中心,今天我们就根据其中的一幅中国地图和比例尺来计算一下北京到上海的实际距离大约是多少千米。

1.板书问题:

北京到上海的实际距离大约是多少千米。

师:

要求北京到上海的实际距离,应先怎么办呢?

生:

先找到北京和上海,然后用直尺量。

师:

真聪明,现在我请两位同学和老师一起在1:

34000000的地图上,量出北京到上海的距离。

学生得出3厘米。

师:

北京到上海的实际距离大约是多少千米呢?

请同学们用自己的方法试着算一算。

注意,计算的结果用千米作单位。

:

2.交流学生解决问题的方法,可能会有多种解法。

重点介绍用算术方法和列比例的方法求实际距离。

(1)34000000cm=340千米

340×3=1020(km)

(2)解:

设实际距离为x厘米。

3:

x=1:

34000000

x=3×34000000

x=102000000

102000000厘米=1020千米

4厘米:

5毫米 = 40毫米:

5毫米 = 8 :

1

三、认识精密比例尺

同学们想一想在什么情况下,比例尺的后项是1?

一个机器零件长5毫米,画在图纸上是4厘米,求这幅图纸的比例尺。

四、看书质疑、新知小结。

五、巩固练习:

课本23页4~7:

板书设计:

比例尺

图上距离/实际距离=比例尺

北京到上海的实际距离大约是多少千米?

(1)34000000cm=340千米

340×3=1020(km)

(2)解:

设实际距离为x厘米。

3:

x=1:

34000000 x=3×34000000 x=102000000

102000000厘米=1020千米

4厘米:

5毫米 = 40毫米:

5毫米 = 8 :

1

图形的放大和缩小

教学目标:

1.使学生初步理解图形的放大与缩小,能利用方格纸按一定的比例将简单图形放大或缩小,初步体会图形的相似。

2.通过教学,培养学生的空间观念和抽象、概括等思维能力。

教学重点:

初步理解图形的放大和缩小,能利用方格纸按一定比例将图形放大或缩小.

教学难点:

使学生在观察、比较、思考和交流等活动中,感受图形放大、缩小,初步体会图形的相似,进一步发展空间观念。

教学过程:

一、谈话引入

老师在前几天拍摄了几张照片,请同学们欣赏一下。

课件出示。

1.(长城缩小图)看得出拍的是哪个地方吗?

(大小看不清)怎么办?

(鼠标拖动放大)这两张照片相比,你能发现什么?

2.像刚才把长方形照片放大或缩小后,长方形的长和宽以及大小都发生了变化,其中变化有什么规律呢?

今天我们一起来研究一下图形的放大与缩小。

板书课题:

图形的放大与缩小

二、探索新知

1.巨人”的身高与普通人的身高的比是4:

1。

该如何为“巨人”设计一间教室呢?

如果下图中的长方形表示我们教室的大小,你能按4 :

1的比将图形放大,画出“巨人”教室的大小吗?

6:

4=3:

2

放大后图形原图放大后图形:

原图

长宽24:

6=4:

112:

3=4:

1

2.教师小结:

把长方形的每条边放大到原来的4倍,放大后的长方形与原来长方形长的比是4:

1,宽的比也是4:

1,就是把原来的长方形按4:

1的比放大。

(板书:

按4:

1的比放大)

3.继续观察:

2个长方形大小、形状上有什么变化?

板书:

(形状不变,大小发生了变化) 追问:

这里的4:

1,表示什么意思?

比的前项指什么?

后项呢?

可不可以继续放大?

可以按几比几的比放大?

(学生回答) 观察一下这些比的比值,有什么发现?

(比1大)

4.小结:

放大前后图形对应线段长的比相等。

认识图形的缩小(课件出示)

学生根据出示的问题,说出1:

4的意思。

回答题中的所出示的问题。

教师用鼠标拖动长方形,使它缩小,用白板中的尺量。

让学生再观察,大小和形状有什么变化?

5.讨论辨析 P25练一练第1题

6.小结新知:

怎样将图形进行放大或缩小呢?

放大或缩小后有什么变化?

学生回答后进行小结:

在对应的每条边都按相同的比放大(缩小),形状不变,大小发生了变化。

三、巩固应用:

P25练一练2,3,4

四、课堂总结:

板书设计:

图形的放大与缩小

按4:

1的比放大 形状不变,大小发生了变化

放大前后图形对应线段长的比相等