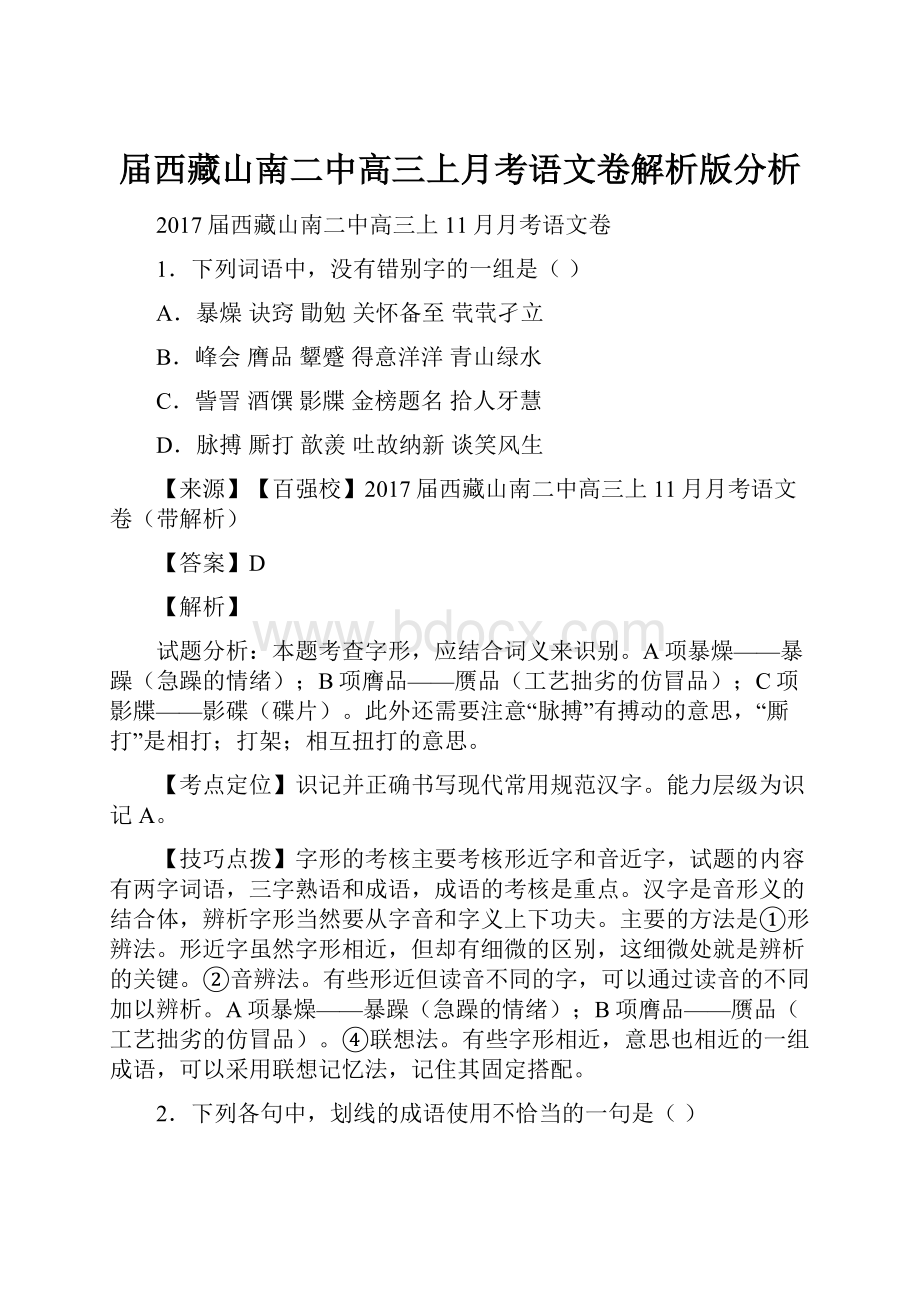

届西藏山南二中高三上月考语文卷解析版分析.docx

《届西藏山南二中高三上月考语文卷解析版分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届西藏山南二中高三上月考语文卷解析版分析.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

届西藏山南二中高三上月考语文卷解析版分析

2017届西藏山南二中高三上11月月考语文卷

1.下列词语中,没有错别字的一组是()

A.暴燥诀窍勖勉关怀备至茕茕孑立

B.峰会膺品颦蹙得意洋洋青山绿水

C.訾詈酒馔影牒金榜题名拾人牙慧

D.脉搏厮打歆羡吐故纳新谈笑风生

【来源】【百强校】2017届西藏山南二中高三上11月月考语文卷(带解析)

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题考查字形,应结合词义来识别。

A项暴燥——暴躁(急躁的情绪);B项膺品——赝品(工艺拙劣的仿冒品);C项影牒——影碟(碟片)。

此外还需要注意“脉搏”有搏动的意思,“厮打”是相打;打架;相互扭打的意思。

【考点定位】识记并正确书写现代常用规范汉字。

能力层级为识记A。

【技巧点拨】字形的考核主要考核形近字和音近字,试题的内容有两字词语,三字熟语和成语,成语的考核是重点。

汉字是音形义的结合体,辨析字形当然要从字音和字义上下功夫。

主要的方法是①形辨法。

形近字虽然字形相近,但却有细微的区别,这细微处就是辨析的关键。

②音辨法。

有些形近但读音不同的字,可以通过读音的不同加以辨析。

A项暴燥——暴躁(急躁的情绪);B项膺品——赝品(工艺拙劣的仿冒品)。

④联想法。

有些字形相近,意思也相近的一组成语,可以采用联想记忆法,记住其固定搭配。

2.下列各句中,划线的成语使用不恰当的一句是()

A.自乌克兰危机升级以来,西方发起的多轮制裁导致俄罗斯货币贬值,与此同时,国际油价大幅下跌更令严重依赖原油出口的俄罗斯经济雪上加霜。

B.不少网民指出,在北京德内大街塌陷事故发生前,有关部门曾多次执法,但只督促不查办,这就为类似“挖坑代表”的人提供了浑水摸鱼的机会。

C.一部中华发展史以无可争辩的事实告诉人们,中华民族是伟大的不可战胜的民族,历经磨难而不衰,百孔千疮却更强,泱泱五千年文明绵绵不绝。

D.国家体育总局出台的整改报告,被舆论视为对当前中国体坛乱象和顽疾的一次全息扫描,而其中关于中国体育改革路径的表述也让外界耳目一新。

【来源】【百强校】2017届西藏山南二中高三上11月月考语文卷(带解析)

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题考查正确使用成语。

百孔千疮:

形容破坏得很严重或弊病很多。

也说千疮百孔。

不合语境。

雪上加霜:

比喻接连遭受灾难,损害愈加严重。

浑水摸鱼:

比喻趁混乱时机攫取不正当的利益。

此计用于军事,是指当敌人混乱无主时,乘机夺取胜利的谋略。

耳目一新:

听到的、看到的跟以前完全不同,使人感到新鲜。

【考点定位】正确使用词语(包括熟语)。

能力层级为表达运用E。

【技巧点拨】成语的错误类型主要有内涵不明,感情色彩失当、对象错类和不合语法,考核的重点是望文生义、对象错配和褒贬失当,这就要求在平时的成语积累中找到成语的关键,记忆含义的同时还要记忆用法,如词义的褒贬、适用的对象、语法功能,在答题时首先明确句子要表达的意思,然后分析成语的内涵,看是否搭配恰当,此题中百孔千疮:

形容破坏得很严重或弊病很多。

也说千疮百孔。

不合语境。

总之不但要加强成语的意思的积累,还要注意用法的积累。

3.下列句子中,没有语病的一句是()

A.中俄两国元首在致辞中一致表示,要以举办“国家年”为契机,增进两国人民的相互了解和友谊,深化两国各领域的交流合作。

B.随着社会的不断进步,科技知识的价值日益显现,人类已进入知识产权的归属和利益的分成,并已开始向科技工作者身上倾斜。

C.近年来,我国加快了高等教育事业发展的速度和规模,高校将进一步扩大招生,并重点建设一批高水平的大学和学科。

D.我们的报刊、杂志、电视和一切出版物,更有责任做出表率,杜绝用字不规范的现象,增强规范使用语言文字的意识。

【来源】【百强校】2017届西藏山南二中高三上11月月考语文卷(带解析)

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题考查语病。

先抓典型的语病标志,比如两面词、判断词、并列动词;然后压缩句子,保留主干,看是否残缺、是否搭配。

B项成分残缺。

“分成”后面应加入“阶段”之类的词语;最后分句缺主语“产权的归属和利益的分成”。

C项搭配不当,说“加快速度”可以,但不能说“加快规模”,而只能说“扩大规模”。

D项不合逻辑,“出版物”包含报刊、杂志,三者不能并列,可把“一切”改为“其他”。

【考点定位】辨析并修改病句。

能力层级为表达运用E。

【技巧点拨】语病主要分为两大类:

结构性语病和语义性语病,本题主要考查结构性语病。

要认真细致审读每个选项,重点注意分析并列短语作句子成分与其他成分的搭配,可以将并列短语拆开逐一与其他成分搭配,验证其当否。

如本题C项搭配不当,说“加快速度”可以,但不能说“加快规模”,而只能说“扩大规模”。

对于句式杂糅的句子,先凭语感判定其不协调,再分别造成句子,再放回原文中,验证其当否。

对于语序不当的句子,先也要凭语感检测,再将不协调的词语或句子调换位置,看是否通畅自然。

对因不明词义而造成前后矛盾的语句,应尽力推敲出这个关键词语的含义,推敲方法是拆字组词。

对逻辑概念方面的不协调,可以凭事理推断,D项不合逻辑,“出版物”包含报刊、杂志,三者不能并列,可把“一切”改为“其他”。

注意题干的要求,究竟选择的是有语病还是无语病的一项。

阅读下面的文字,完成文后各题。

①就中国的文化源头而言,无论是孔、孟,还是佛、老、墨翟、申、韩,孜孜汲汲,惕励忧勤,无不以济世安民为己任,怀抱一种死而后已的念头。

自庄子、列子之后,继之以巢父、许由,乃至西晋的王衍之辈,倡导洁身自好,愿做山林高人、达士,隐士之风骤然而起。

两者之分,其根本在于“人”、“我”之别:

孔、孟认得“人”字真,身心性命只是为了天下国家;而庄、列则认得“我”字真,视天地万物只是成就自己。

②事实确乎如此。

在儒家学者中,孔、孟到处周游,辙环天下,孔子弟子亦不免事奉季氏。

究其原因,固然因为事势不得不然,舍此无以自活;但更重要的因素,还是因为孔、孟怀抱起死回生之力,而天下又有垂死欲生之民,所以遍行天下,希望藉此行道。

③那么,士人为何必须出仕做官?

从原始儒家的观点来看,显然是为了达臻兼善天下的公共理想。

担任官职是士人维持小农生存、实践其公共理念的必要媒介。

即使是史书中所广泛记载的隐士、逸民,尽管他们远离官场,然此类隐居行为之所以被不断强调,还是因为他们原本就怀抱一种被君主征召入仕的期待。

④就原始儒家的理想而言,士人积极入仕体现为一种对国家体系的依附。

当然,这种依附性尚不足以证明士人阶级的存在完全是为了追求自身的利益。

儒家的忧乐观足以证明士人阶级原本怀抱一种“孔颜之乐”的理想情操。

“孔颜之乐”自宋儒周敦颐提出之后,已经成为宋明理学的核心理念。

所谓孔颜之乐,就是孔子“疏食饮水”,乐在其中;颜子身处陋巷,箪食瓢饮,不改其乐。

究其本义,并非是说孔子以“疏食饮水”为乐,而是孔子将“不义而富贵”,视之轻如浮云。

至于颜子之乐,则是倡导身处陋巷,不失自己的本心,即使身处富贵,仍能坚持自己的节操。

儒家又有“仁者不忧”之说。

所谓“不忧”,就是不忧于未来,是一种不对个人未来祸害加以担心的境界。

至于万民之忧,却被儒家一直系挂心头。

为此,儒家士人也就有了“居朝廷则忧其民,处江湖则忧其君”之论。

⑤随着士大夫社会的确立,士人出仕的公共理想开始发生异化,也就是从做官为了“养民”、“爱民”,进而异化为做官为了追逐个人的一己私利。

于是,士人对国家体系的依附,也从高尚的淑世理想,转而变成单纯追逐利益的寄生官僚意识。

随之而来者,则是官员为官意识、习气的三大转变:

一是从“养德”转变为“养态”,士大夫不再为可怒、可行之事而显现出刚正、果毅的德容,而是追求宽厚浑涵,不再任事敢言、忧国济时的俗状;二是从“策名委质”转变为“营营于富贵身家”,士大夫不再为了任天下国家之事而不顾个人的安危得失,而是营营于富贵身家,将社稷苍生委质于自己,不再认真做事;三是“功名”观念的转变,也就是从做官是“为天地立心,为生民立命,为万世开太平”,转乾旋坤,继往开来,转而变为追求富贵。

(选自《中国官本位意识的历史成因》,2014年11期《新华文摘》,有删改)

4.对“士人出仕的公共理想”理解不正确的一项是

A.按照原始儒家的观点,其核心内容是兼善天下。

B.是原始儒家的理想,外在表现为依附国家体系。

C.是原始儒家追求的忧乐观,即怀抱“孔颜之乐”。

D.后期发生了异化,出仕的目的转向了个人私利。

5.下列对原文思路的分析,不正确的一项是

A.①②段从中国文化源头说起,通过分析仕与隐的不同明确本文的讨论重点,即为何有人“居朝廷”有人“处江湖”。

B.第③段承上启下,分析“士人必须出仕做官”的原因,从正反两个方面说明任职是士人实践公共理念的必要媒介。

C.第④段进一步阐述士人出仕做官体现为对国家体系的依附,强调士人阶级的这种依附主要不是为了追求自身利益。

D.第⑤段着重剖析士人出仕的公共理想异化的情况,即做官目的、依附国家体系的性质、为官意识与习气等的转变。

6.下列对原文中作者观点的概括,不正确的一项是

A.仕与隐的根本区别在于,前者是服务天下百姓,后者是为了成就自我。

B.随着士大夫社会的确立,士人对国家体系的依附开始异化并逐渐衰退。

C.儒家的忧乐观既包括“孔颜之乐”又含万民之忧,主要是为兼济天下。

D.为了维持小农生存、实践其公共理念,积极入仕成为士人的必然选择。

【来源】【百强校】2017届西藏山南二中高三上11月月考语文卷(带解析)

【答案】

4.C

5.A

6.B

【解析】

4.

试题分析:

题干要求选出对“士人出仕的公共理想”理解不正确的,这是考查学生理解文章重要概念的能力。

首先浏览选项,然后到文中找到与选项相关的语句,进行比较、辨析。

C项结合文本内容“士人积极入仕体现为一种对国家体系的依附。

当然,这种依附性尚不足以证明士人阶级的存在完全是为了追求自身的利益。

儒家的忧乐观足以证明士人阶级原本怀抱一种‘孔颜之乐’的理想情操”可知,“士人出仕的公共理想”并非等同于原始儒家追求的忧乐观,更不能和“孔颜之乐”划等号。

【考点定位】理解文中重要概念的含义。

能力层级为理解B。

【名师点睛】这是一道理解概念含义的题目,题干一般是“下列关于……的论述不正确的一项是”或者“正确的一项是……”,答题时注意分清概念的内涵和外延,错误设置一般为答非所问、混淆范围,强拉因果、曲解文意,偷换概念、无中生有等,命题的手段为改变文章的表述和概括文章的内容,此题主要从概念的内涵的方面考核,概括文章的内容较难,答题时首先阅读题干,在文中找到题干对应的区位,然后仔细分析,联系题干,此题的选项C结合文本内容“士人积极入仕体现为一种对国家体系的依附。

当然,这种依附性尚不足以证明士人阶级的存在完全是为了追求自身的利益。

儒家的忧乐观足以证明士人阶级原本怀抱一种‘孔颜之乐’的理想情操”可知,“士人出仕的公共理想”并非等同于原始儒家追求的忧乐观,更不能和“孔颜之乐”划等号。

5.

试题分析:

题干要求选出对原文思路的分析不符合原文意思的一项,可见本题考查对作者创作思路的理解。

先找出选项所在文章语段,选项A结合文本内容“固然因为事势不得不然,舍此无以自活;但更重要的因素,还是因为孔、孟怀抱起死回生之力,而天下又有垂死欲生之民,所以遍行天下,希望藉此行道”可知,“通过分析仕与隐的不同明确本文的讨论重点,即为何有人‘居朝廷’有人‘处江湖’”与原文意思不符。

【考点定位】分析概括作者在文中的观点态度。

能力层级为分析综合C。

【名师点睛】这是一道归纳内容要点、概括中心意思的题目,题目一般是“下列各项中,表述不符合原文意思的一项是”,“下列对原文中作者观点的概括,不正确的一项是”或者“正确的一项”,试题错误设置的方式主要是“强拉因果”“因果倒置”“混淆范围”“无中生有”“偷换概念”等类型,答题时注意对全文的综合理解,然后对照选项寻找细微的差别。

A项结合文本内容“固然因为事势不得不然,舍此无以自活;但更重要的因素,还是因为孔、孟怀抱起死回生之力,而天下又有垂死欲生之民,所以遍行天下,希望藉此行道”可知,“通过分析仕与隐的不同明确本文的讨论重点,即为何有人‘居朝廷’有人‘处江湖’”与原文意思不符。

6.

试题分析:

题干问的是“根据原文提供的信息,下列理解不正确的一项”,可见本题考查对作者观点的理解。

先找出选项所在文章语段,B项结合文本内容“进而异化为做官为了追逐个人的一己私利。

于是,士人对国家体系的依附,也从高尚的淑世理想,转而变成单纯追逐利益的寄生官僚意识”可知,“士人对国家体系的依附开始异化并逐渐衰退”不合文意。

【考点定位】分析概括作者在文中的观点态度。

能力层级为分析综合C。

【名师点睛】这是一道归纳内容要点、概括中心意思的题目,题目一般是“下列各项中,表述不符合原文意思的一项是”,“下列对原文中作者观点的概括,不正确的一项是”或者“正确的一项”,试题错误设置的方式主要是“强拉因果”“因果倒置”“混淆范围”“无中生有”“偷换概念”等类型,答题时注意对全文的综合理解,然后对照选项寻找细微的差别,选项B结合文本内容“进而异化为做官为了追逐个人的一己私利。

于是,士人对国家体系的依附,也从高尚的淑世理想,转而变成单纯追逐利益的寄生官僚意识”可知,“士人对国家体系的依附开始异化并逐渐衰退”不合文意。

7.阅读下面的文字,完成文后各题。

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中招收一名木笛手。

应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

考试分初试、复试和终试三轮。

两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。

终试在艺术学院阶梯教室进行。

“木笛。

有请朱丹先生。

”

声音未落,从一排腊梅盆景之间站起一个人来。

修长,纤弱,一身黑色云锦衣衫仿佛把他也紧束成一棵梅树。

衣衫上的梅花,仿佛开在树枝上,走进屋门,朱丹站定,小心谨慎地从绒套中取出他的木笛。

之后,抬起头,他看见空蒙广阔之中,居高临下排着一列主考官。

主考席的正中,就是那位声名远播的丹麦音乐大师。

大师什么也不说,只是默默打量朱丹。

半晌,大师随手从面前的一叠卡片中抽出一张,助手谦恭地拿过卡片,把它递到朱丹手中。

接过卡片,只见上面写着——在以下两首乐曲中任选一首以表现欢乐:

1.贝多芬的《欢乐颂》;2.柴可夫斯基的《四小天鹅舞》。

看过卡片,朱丹眼睛里闪过一丝隐忍的悲戚。

之后,他向主考官深深鞠了一躬。

抬起眼睛,踌躇歉疚地说:

“请原谅,能更换一组曲目吗?

”这一句轻声的话语,却产生沉雷爆裂的效果。

主考官有些茫然失措起来。

片刻,大师冷峻发问:

“为什么?

”

朱丹答:

“因为今天我不能演奏欢乐曲。

”

大师问:

“为什么?

”

朱丹说:

“因为今天是12月13日……南京大屠杀纪念日。

”

久久,久久,一片沉寂。

大师问:

“你没有忘记今天是什么考试吗?

”

朱丹答:

“没有忘记。

”

大师说:

“你是一个很有才华的青年,艺术前途应当懂得珍惜。

”

朱丹说:

“请原谅——”

没等朱丹说完,大师便向朱丹挥了挥手,果断而又深感惋惜地说:

“那么,你现在可以回去了。

”

听到这句话,朱丹顿时涌出苦涩的泪。

他流着泪向主考席鞠了一躬,再把抽出的木笛轻轻放回绒套,转过身,走了。

入夜,石头城开始落雪。

朱丹披着雪花不知不觉走到鼓楼广场,穿过广场,他又走向坐落在鸡鸣寺下的南京大屠杀死难同胞纪念碑。

临近石碑是一片莹莹辉光,像曙色萌动,像蓓蕾初绽,像彩墨在宣纸上的无声晕染。

走近一看,竟然是一支孩子方阵。

有大孩子,有小孩子;有男孩子,有女孩子。

他们高矮不一,衣着不一,明显是自发聚集起来的。

他们的头上、肩上积着一层白雪,仿佛一座雪松森林。

每个孩子手擎一支红烛,一片红烛流淌着红宝石般的泪。

顷刻之间,雪下大了。

雪片密集而又急促,仿佛纷纷丝巾在为记忆擦拭锈迹。

伫立雪中,朱丹小心谨慎地从绒套中取出木笛,轻轻吹奏起来。

声音悲凉隐忍,犹如脉管滴血。

寒冷凝冻这个声音,火焰温暖这个声音。

坠落的雪片纷纷扬起,托着笛声在天地之间翩然回旋。

孩子们没有出声,孩子们在倾听,他们懂得,对于心语只能报以倾听。

吹奏完毕,有人在朱丹肩上轻轻拍了一下。

回头一望,竟然是那位丹麦音乐大师。

朱丹十分意外,他回身向大师鞠躬。

大师说:

“感谢你的出色演奏,应该是我向你鞠躬。

现在我该告诉你的是,虽然没有参加终试,但你已经被乐团正式录取了。

”朱丹问:

“为什么?

”大师略作沉默,才庄重虔敬地说:

“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。

”

说完,大师紧紧握住朱丹的手。

朱丹的手中,握着木笛。

(1)下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是()()

A.这篇小说主要情节可以概括为“进入终试——拒绝吹奏,取消资格——纪念碑前吹奏悲乐——破格录取”,小说情节的发展过程也是朱丹精神的发展过程。

B.文章写朱丹“一身黑色云锦衣衫”,运用了外貌描写,暗示朱丹对南京大屠杀死难同胞的深切悼念;“小心谨慎地从绒套中取出木笛”运用动作描写,表现了朱丹参加决赛时的紧张心理。

C.这篇小说在艺术技巧方面很有特点:

情节曲折生动,结局既在意料之外又在情理之中;细节描写生动细致;场面描写庄严凝重,真切感人。

D.小说中的“孩子方阵”的自发出现,表现了像朱丹一样具有民族精神的人并不是少数,这样就使朱丹的举动更具有典型意义,小说中的这个重要场景起到了深化主题的作用。

E.开始时大师觉得朱丹要求换曲子是对自己的不敬,但纪念碑前的演奏,让大师发现这是一位有出色的音乐才华的青年,所以录取了他。

(2)小说中对“雪”的描写有什么作用?

请简要分析。

(3)小说中的朱丹是个什么样的形象?

请简要分析。

(4)探究“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神”这句话在文中的作用,并结合小说的主题说说你从中获得的启示。

【来源】【百强校】2017届西藏山南二中高三上11月月考语文卷(带解析)

【答案】

(1)选D得3分,选C得2分,选A得1分,选BE不得分。

(2)①点明了故事发生的时令,为人物活动创设典型环境,渲染了一种肃穆、悲壮的气氛。

②推动情节的发展。

为刻画人物(少年儿童、朱丹)作铺垫,打基础。

③烘托主人公朱丹纯洁高尚的民族情感和民族精神,凸现了少年儿童心灵的洁白无暇。

(3)朱丹是一位具有出色音乐才华,而又有崇高民族精神的人。

首先他具有出色的音乐才华,这主要表现在:

①是两位参加决赛的选手之一;②从纪念碑前的吹奏可以看出他具有很高的音乐才华,大师的高度称赞和最终被音乐学院录取也证明这一点。

同时他具有崇高的民族精神,这主要表现在:

①宁可落选也不愿吹奏欢乐曲,②到南京大屠杀纪念碑前凭吊死难同胞,并吹奏起悲壮的木笛。

(4)作用:

①这句话交代了朱丹被录取的根本原因。

(情节)②指出了朱丹的人格魅力之所在,丰富人物形象。

(人物形象)③揭示文章中心,深化文章主题。

(主题)(从对情节发展、人物塑造、主题表达三方面分析即可,每点2分)启示:

才华横溢固然重要,但具有崇高的民族精神更值得敬佩。

作为一名中学生,要不忘民族的耻辱,努力学习,使自己成为知识丰富、能力突出的有用之才,成为时时维护国家利益和民族尊严的卫士。

【解析】

(1)试题分析:

B项这道题考查细节描写的作用:

文中写朱丹“小心谨慎地”从绒套中取出木笛,说明他对木笛的珍爱,而木笛是一种中国民族乐器,其意图显而易见,表现朱丹对民族音乐的挚爱。

E项考查情节及主题:

大师最后录取朱丹是因为认识到他既有出色的音乐才华,更有崇高的民族精神,因而能够理解他,接受他。

【考点定位】欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。

能力层级为鉴赏评价D。

【技巧点拨】文学类文本阅读5选2的题目,主要集中对文意、文章的主旨、文章的结构、人物形象的塑造等内容的考核,考核的方式基本有两种,一种是根据文章的内容进行分析,概括,另一种是对文章特色和手法的赏析,分析文意要对读懂文章,主要是文意、情感、人物的形态表述不当,赏析一般为手法和特色概括不当,此题的选项B.E就是文本内容表述不当。

因为是文学作品的阅读,不同的人可能会读出不同的的内容,因此在命制选择题时往往错误的选项命制都是明显的不会引起争议的错误,即所谓的“硬伤”,在答题时注意寻找这些硬伤。

(2)试题分析:

此题考查景物描写的作用,环境描写的作用是:

渲染了气氛,烘托了人物心情,推动故事情节的发展。

文章中对“雪”的描写,渲染了一种肃穆,悲壮的气氛,烘托主人公朱丹纯洁高尚的民族情感和民族精神,凸现了少年儿童心灵的洁白无瑕。

推动情节的发展。

【考点定位】分析作品结构,概括作品主题。

能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】分析环境描写的作用也首先概括语段所写的内容,分析作用要注意明确小说的文体特征,联系问题特征进行分析,首先从情节本身分析和上下文之间的联系,然后分析对人物的塑造方面的作用,最后分析对表现文章的主旨方面的作用。

景物描写的作用一般有:

渲染气氛,烘托人物的心情,推动故事情节的发展,等等,具体的作用,还要根据具体的内容作具体的分析。

如本题点明了故事发生的时令,为人物活动创设典型环境,渲染了一种肃穆、悲壮的气氛。

推动情节的发展。

为刻画人物(少年儿童、朱丹)作铺垫,打基础。

(3)试题分析:

其实本题是变相的考查人物形象。

解答此题,阅读全文,逐段逐句地筛选文章信息,并加以概括。

人物性格分析注意从小说的情节入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或其它的侧面描写进行分析总结。

朱丹经过激烈的角逐,闯进了决赛,可以分析出,他是一个很有才华的人;朱丹拒绝了演奏的曲目,因为这个日子不适宜演奏欢快的曲子,分析出他的身上的具有民族精神。

【考点定位】欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。

能力层级为鉴赏评价D。

【技巧点拨】本题做法即通读全文,把握与人物相关的重要事实,了解人物的生活经历或人生轨迹;把握人物的性格特征或人生追求、思想个性;把握人物的历史地位和作用;把握作者对人物的态度与评价;把握人物的自我认识和评价等。

筛选归纳人物的主要性格特征(特质、与众不同之处等)。

要概括和文章的主要情节相关的和文章的主旨行相关的人物的主要性格特征,注意各点之间不要重合、不要相互包含,答题的要先概括然后结合文章的列举出能表现该种性格的事例。

如本题朱丹是一位具有出色音乐才华,而又有崇高民族精神的人。

首先他具有出色的音乐才华,这主要表现在:

是两位参加决赛的选手之一;从纪念碑前的吹奏可以看出他具有很高的音乐才华,大师的高度称赞和最终被音乐学院录取也证明这一点。

(4)试题分析:

这是一道探究题。

答题之前,先对作品有充分的了解和准确的把握。

面对一篇陌生的文学作品,要善于抓住关键语句,理清全文脉络,明白作品所表达的主题,对全文有一个整体认识和把握。

具体答题时,还要切忌脱离文本,想当然地去套用鉴赏术语,避免空洞抽象的泛泛而谈或不着边际的任意罗列,更不能根据个人的主观喜好冠作隧意的褒贬。

本题可以从客观与主观两方面去思考。

扣住民族精神、国家尊严回答,言之成理即可。

【考点定位】对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

能力层级为探究F。

【技巧点拨】探究的题目一般有两个方向,一是向内挖掘,一是向外延伸,向内挖掘的题目主要是对语句内涵的挖掘,本题第一问就是如此,答题时首先明确句子的内涵,分析“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神”的内涵,不要脱离文本随意作答。

向外延伸主要是针对文本提出自己的看法或对自己的启示,答题时实现明确自己的观点,然后结合生活中的事例进行论证,论证要围绕自己的观点进行,做到中心突出、简单明了。

如才华横溢固然重要,但具有崇高的民族精神更值得敬佩。

作为一名中学生,要不忘民族的耻辱,努力学习,使自己成为知识丰富、能力突出的有用之才。

8.阅读下面的文字完成文后各题

杨廷宝:

建筑为了什么

徐百柯

建筑史也许该记录这样一次有趣的饭局:

上世纪50年代初,中国最负盛名的两位建筑师杨廷宝(1901—1982)和梁思成,以及他们的学生辈,在北京东安市场一家饭馆就餐。

谈话间,杨廷宝突然从座位上站起来,又坐下,又站起来,打