统编人教版必修中外历史纲要上册第8单元检测题.docx

《统编人教版必修中外历史纲要上册第8单元检测题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统编人教版必修中外历史纲要上册第8单元检测题.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

统编人教版必修中外历史纲要上册第8单元检测题

统编人教2019版必修中外历史纲要上册第8单元检测题

第8单元检测题

第八单元中华民族的抗日战争和人民解放战争

一、选择题

1.有学者在1937年8月上海刊物《呐喊》上发文指出:

“我相信中国文化界的优秀分子以前没有一个不是憎恶战争的,但是现在却没有一个不是讴歌抗战的。

”下列各项与作者发此感言直接相关的是()

A.八国联军发动侵华战争B.武昌起义取得成功

C.日本制造了九一八事变D.抗日战争全面爆发

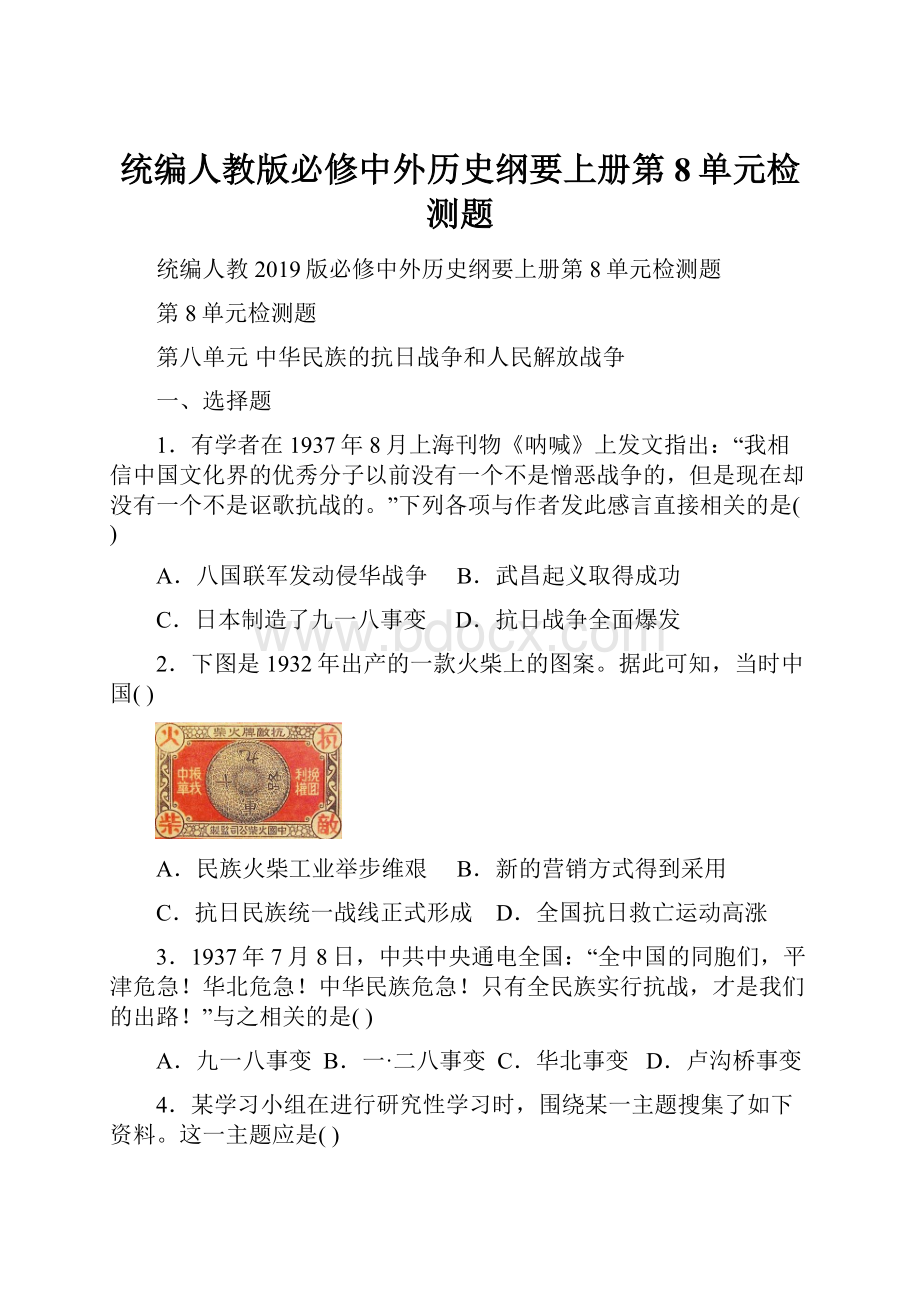

2.下图是1932年出产的一款火柴上的图案。

据此可知,当时中国()

A.民族火柴工业举步维艰B.新的营销方式得到采用

C.抗日民族统一战线正式形成D.全国抗日救亡运动高涨

3.1937年7月8日,中共中央通电全国:

“全中国的同胞们,平津危急!

华北危急!

中华民族危急!

只有全民族实行抗战,才是我们的出路!

”与之相关的是()

A.九一八事变B.一·二八事变C.华北事变D.卢沟桥事变

4.某学习小组在进行研究性学习时,围绕某一主题搜集了如下资料。

这一主题应是()

日军占领沈阳城日军记者拍摄的照片被盖上“不许可”的印章

日军抢劫中国文物日军在讲解防毒面具使用方法

A.日军的侵略罪行B.共产党的抗战史实

C.国民党的抗战史实D.反法西斯联盟的合作

5.1937年7月,中国共产党在一份宣言提出,承认“三民主义”为今日中国之必需,停止以暴力没收地主土地的政策,取消“苏维埃政府”,将红军改编为国民革命军。

该宣言发表说明当时的中国共产党()

A.以中华民族的利益为重B.改变了对国民党的认识

C.放弃了自身的奋斗目标D.主张国共合作进行北伐

6.1937年,中国军队在上海地区与日军激战三个月,粉碎了日本法西斯妄图三个月灭亡中国的狂妄计划。

这是()

A.淞沪会战B.平型关大捷C.徐州会战D.百团大战

7.抗战初期,正面战场和敌后战场的共同点是()

A.发动大规模会战B.进行积极抗战

C.建立敌后根据地D.坚持游击战争

8.“金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投;选好人,办好事,投在好人碗里头。

”这是20世纪40年代流传于延安地区的民谣,反映陕甘宁边区实行()

A.民主选举B.土地改革C.记名投票D.农业垦荒

9.阅读以下世界反法西斯战争简表,结合所学知识,可以得出的结论是()

战场名称

起止时间

欧洲战场

1939年9月1日~1945年5月8日

苏德战场

1941年6月22日~1945年5月8日

太平洋战场

1941年12月7日~1945年9月2日

中国战场

1931年9月18日~1945年8月15日

①中国反法西斯战争开始时间最早,持续时间最长

②中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分

③抗日战争是中国百年来第一次反侵略的战争

④全民族抗战是中国抗日战争胜利的主要原因

A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④

10.中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。

下列事实能说明这一观点的有()

①中国战场拖住日本陆军总兵力的2/3以上

②中国人民共歼灭日军150多万,占其死亡人数的70%

③美国援助被侵略国家的《租借法案》,适用于中国

④苏联红军出兵东北,击败日本关东军

A.①②B.①②④C.①③④D.①②③④

11.以下照片拍摄于1949年初的北平街头,其中有“庆祝华北解放”的标语。

它反映的是()

A.辽沈战役B.淮海战役

C.平津战役D.渡江战役

12.下表摘引了一部人物传记的目录。

根据所学判断,表中空白处应该是()

二十

指导敌后抗战和《论持久战》

二十八

联合政府的主张

三十

三十二

全面内战爆发以后

四十

筹建新中国

A.五四大潮的洗礼B.长征

C.上井冈山D.重庆谈判

13.解放南京并结束了国民党政府在大陆统治的战役是()

A.辽沈战役B.淮海战役C.平津战役D.渡江战役

14.下图法令颁布于1947年10月。

下列描述与之相关的是()

A.颁布于抗日战争时期B.推动国统区土地改革

C.促进工人经济上解放D.激发农民的革命热情

15.1949年3月,中共七届二中全会提出全党工作重心的转变。

这意味着()

A.农村封建剥削制度基本消灭B.农村包围城市的革命基本胜利

C.确立了党的指导思想D.社会主义革命与建设迅速展开

二、非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 此次中国共产党发表之宣言(指《中共中央为公布国共合作宣言》),即为民族意识胜过一切之例证。

宣言中所举诸项,如放弃暴动政策与赤化运动,取消苏区与红军,皆为集中力量,救亡御侮之必要条件……对于国内任何派别,只要诚意救国,愿在国民革命抗敌御侮之旗帜下共同奋斗者,政府自无不开诚接纳,咸使集中于本党领导之下,而一致努力。

——引自《蒋介石对中国共产党宣言的谈话》(1937年9月23日)

(1)结合材料和所学知识,指出蒋介石在九一八事变和卢沟桥事变后,对日本侵略者态度的变化,分析其态度变化的原因。

材料二 随着国民政府迁都,重庆由长江上游的经济中心一跃成为中国大后方的政治、军事、经济、文化中心。

与此同时,重庆还是国共合作的政治舞台、抗日运动的中心。

中国战区的建立,使重庆与伦敦、莫斯科、华盛顿等城市一样,成为世界反法西斯战争的重要指挥中心,也由此获得国内外的广泛关注。

——选编自何一民《抗战时期西南大后方城市发展变迁研究》

(2)依据材料,概括抗战时期重庆地位提升的表现,简要分析国际、国内背景。

材料三 1937至1949年,通货膨胀始终是困扰国民政府的重大问题。

当时中国税收主要依赖东南沿海的关税与盐税,东南沿海沦陷后,出现大量财政赤字。

同时,内地的工业化建设也尚未完成,物资供给严重不足,加剧纸币贬值。

商业投机也促使物价水平轮番上涨,又使政府不得不增发纸币来应付不断增加的开支。

抗战胜利后,国民政府在经济尚未恢复之时发动内战,导致赤字继续扩大,人民对法币的信心降至最低。

此外,国民政府还把通货膨胀当作一种有效聚敛财富的方法,通过操作预算,官僚资本进一步壮大。

——摘编自刘方健《南京国民政府战时统制经济》

(3)根据材料三,分析1937年至1949年中国恶性通货膨胀发生的原因。

17.阅读图片,完成下列任务。

材料 下图为中华民国38年4月25日的《人民日报》。

(1)结合材料和所学知识,对图片中“南京完全解放”进行说明。

(2)中国近代史是中国人民的屈辱史,也是一部抗争与探索史,古老的南京城是这一部历史的见证者。

列举近代史上在南京发生的至少三件历史大事,并简要说明其影响。

参考答案

一、选择题

1.D

解析:

本题要紧扣材料所提供的历史时间,这是解题的关键。

“1937年8月”,与之相近的事件是“卢沟桥事变”。

全面抗战爆发后,文艺界人士主张救亡,“讴歌抗战”。

故正确答案选D项。

“八国联军侵华”(1900年)、武昌起义(1911年)、“九一八事变”(1931年)在时间上都不相符。

在平时学习中要注意历史的时序性,可以用大事年表或历史时序图等形式来记忆、理解历史时序。

2.D

解析:

本题是图片信息解析题。

图片中的关键信息有“振我中华”“抗敌”和“十九路军”,结合所学知识可知,正确答案为D项。

图中只能看出民族工业,看不出“举步维艰”,也看不出“新的营销方式”。

“抗日民族统一战线”形成于1937年,题目中明确标示的时间是1932年。

因此,排除A、B、C项。

提取图片信息,既要观察图片的文字,也要注意图片画面反映的内容,运用图片信息分析历史问题,是史料实证和历史解释两大素养对我们学习提出的要求。

3.D

解析:

中共中央在卢沟桥事变发生的第二天发表通电,号召全民族抗战。

正确答案选D项。

九一八事变发生于1931年,一·二八事变发生于1932年,华北事变发生于1935年,时间上都不吻合。

因此,排除A、B、C项。

4.A

解析:

这是一道图片信息解析的题目。

四幅图片都是日本侵略中国的画面,画面本身不容易概括信息,但每幅图片的题目都写得非常具体。

通过对这些信息进行提炼,得出正确答案为A项。

其他三项与图片信息不吻合。

5.A

解析:

这是中国共产党在《中共中央为公布国共合作宣言》中提出的主张。

面对日本全面侵略中国的局面,中日民族矛盾上升为主要矛盾,中共中央提出进行第二次国共合作,抗击日本法西斯的侵略。

1937年9月22日,中国国民党正式公布《中共中央为公布国共合作宣言》,标志着抗日民族统一战线正式建立。

6.A

解析:

上海地区抗击日本侵略的会战是淞沪会战,故正确答案选A项。

平型关战斗发生在山西,是全民族抗战以来国共合作取得的第一个胜利。

徐州会战发生在山东和江苏交界。

百团大战是抗日战争相持阶段八路军发动的反击,打破了日军的“囚笼政策”,鼓舞了全国军民抗战到底、争取胜利的决心和信心。

7.B

解析:

本题考查抗日战争初期国民党和共产党合作抗战的特征。

“发动大规模会战”是正面战场的特征;“建立敌后根据地”和“坚持游击战争”是敌后战场的特征;这两个战场有着明显的区别,但相同点是两个战场相互配合,都在“进行积极抗战”。

因此,正确答案选B项。

学生在平时的学习中要注意分析历史事件的异同点。

8.A

解析:

这是一道全新情境下考查信息提取能力的题目。

材料描绘了用豆子作为选票进行选举的情景,是无记名投票的形式,故正确答案选A项。

题目难度不大,提取陌生材料的信息,还原历史场景,就能选出正确答案。

学生平时要注意训练自己的阅读能力和概括能力。

9.C

解析:

本题考查抗日战争的历史地位。

中华民族抗日战争是近代以来取得完全胜利的反侵略战争。

坚持全民族抗战,积极与世界反法西斯联盟协作,坚持抗日民族统一战线的领导,这些是取得胜利的原因。

因此,正确答案选C项。

10.D

解析:

本题是一道组合型的选择题,考查学生识记和辨别的能力。

其中①②两个史实,说明中国抗日战争为世界反法西斯战争做出的巨大贡献。

③④两个史实,说明中国人民的抗日战争得到世界反法西联盟的支持和援助。

四项史实都能说明观点,正确答案选D项。

11.C

解析:

本题考查解放战争中北平和平解放的史实。

题干和图片把时空紧密地联系起来,“庆祝华北解放”和“1949年初的北平街头”等关键信息都指向平津战役。

因此,正确答案选C项。

图文结合考查历史概念的理解和时空观念等,是经常出现的试题样式,在平时学习中要注意养成图文结合思考问题的习惯。

12.D

解析:

本题以历史人物传记为情境考查新民主主义革命相关的史实。

根据表格中的“《论持久战》”“联合政府的主张”等推断这位历史人物是毛泽东,再结合史实进行分析,五四运动、井冈山、长征等事件发生在抗日战争前,时序上不吻合。

故正确答案选D项。

理解历史的时序性,是提升历史学科核心素养的基础。

13.D

解析:

三大战役:

辽沈战役、淮海战役、平津战役先后解放了东北、华东和华北,消灭了国民党军队的主力,为全国解放奠定了基础。

渡江战役结束了国民党在大陆的统治,中华民国统治时期结束。

因此,正确答案选D项。

14.D

解析:

《中国土地法大纲》提出废除封建性和半封建性的剥削制度,实现农民土地所有制。

土地改革运动使亿万农民获得了土地所有权,农民在政治上、经济上获得解放,激发了农民生产和投身革命的积极性。

《中国土地法大纲》是解放战争时期,在解放区实施的土地政策,使农民得到解放。

故A、B、C三项都不符合,正确答案选D项。

15.B

解析:

中共七届二中全会提出中国共产党的工作重心从农村转移到城市,提出了中国共产党今后工作的基本政策,提出了坚持“两个务必”的工作作风。

会议解决了由新民主主义革命向社会主义革命转变的重大问题。

正确答案选B项。

会议召开时,还有广大地区没有得到解放。

在中共七大上,毛泽东思想被确定为中国共产党的指导思想。

社会主义政权在中共七届二中全会召开时还没有正式建立,仍处于新民主主义革命时期,到中华人民共和国完成三大改造,社会主义建设迅速展开。

因此,排除A、C、D项。

二、非选择题

16.

(1)变化:

对日本侵略者由“不抵抗”变为抗日御侮。

原因:

日本侵华活动不断升级,民族危机日益严重,中日矛盾已经成为主要矛盾;国民党和共产党合作建立抗日民族统一战线;民众抗日救亡运动的高涨;中国共产党推动西安事变和平解决。

(2)表现:

由单一的地区性经济中心发展为中国大后方的政治、军事、经济、文化中心;由中国抗日救亡运动的中心发展成为世界反法西斯战争的重要指挥中心之一。

背景:

第二次世界大战爆发后,中国成为世界反法西斯战争的重要战场。

抗日战争全面爆发,国民政府迁都重庆,把重庆作为战时陪都。

(3)长期战乱使国民政府丧失税收来源,造成大量的财政赤字;工业发展水平低,布局不合理,物资供给严重不足;官僚资本主义压榨,贪污腐败盛行,通货膨胀严重,经济振兴乏力;统治腐朽,官僚资本掠夺和商业投机活动,人民群众对法币失去信心。

解析:

本题考查学生对材料信息的概括能力、对教材知识的理解与运用能力,要求较高。

(1)面对日本全面侵略中国、中日民族矛盾上升为主要矛盾的境况,中国共产党提出《中国共产党为公布国共合作宣言》,主张进行第二次国共合作,抗击日本法西斯的侵略。

1937年9月22日,中国国民党正式公布《中共中央为公布国共合作宣言》,标志着抗日民族统一战线的正式建立。

材料一呈现的是宣言公布第二天蒋介石谈话的内容,显示了他对日本侵略的态度发生较大变化,从九一八事变时不抵抗政策转变为要积极抵抗日本法西斯的侵略。

分析原因要在卢沟桥事变的发生这个大的历史背景下进行。

(2)抗日战争期间,国民政府迁往重庆。

重庆作为临时首都,它的政治、经济、文化地位提升,国际地位也随之提升。

“表现”需要概括材料信息来说明,“原因”需要结合抗日战争的形势来分析。

解答时要把材料信息与教材知识结合起来。

题目的难度不大。

(3)抗日战争爆发后,国民政府金融领域长期出现通货膨胀。

材料从多个方面介绍了通货膨胀出现的原因。

解答这一小题需要准确地提取材料信息,并结合抗日战争和解放战争时期国民政府的统治、对内对外政策进行分析。

题目要求有较高的概括能力,还要把问题放在特定历史条件下分析,具有一定的难度。

17.

(1)渡江战役,1949年4月23日,人民解放军占领国名党统治中心南京,国名党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,中华民国时期结束。

(2)鸦片战争战败,签订《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

辛亥革命后,在南京成立中华民国临时政府,建立亚洲第一个民主共和国。

抗日战争中,日军侵占南京,制造大屠杀等惨绝人寰的罪行。

解析:

(1)图片反映的是渡江战役胜利的报道。

渡江战役结束了国民党蒋介石集团在大陆的统治,中华民国统治时期结束。

(2)南京在中国近代史上有重要的地位,这需要对发生在南京的重大历史事件进行梳理,并准确叙述每个历史事件的意义。

虽然选择性和开放性较强,但准确掌握历史基础知识是解题的关键。

中国古代史上,南京是六朝古都,在这里建都的王朝包括:

三国时期的吴国,南朝的宋、齐、梁、陈四个王朝,以及朱元璋建立明朝,定都南京。

明成祖朱棣营建北京城后,南京仍是明朝的政治、经济和文化中心。

1842年,鸦片战争清政府战败之后,在南京与英国殖民者签订了中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》,中国近代史由此开始。

1853年,太平军攻克南京,建立太平天国,南京改称天京,直到1864年被清军攻破,太平天国统治结束。

1912年,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任临时大总统。

1927年,国民革命军北伐攻克南京。

4月18日,蒋介石成立南京国民政府,定南京为首都。

1937年12月,南京沦陷,日军在南京及附近地区进行长达40多天的大规模屠杀,史称“南京大屠杀”。

1945年9月,第二次世界大战中国战区受降仪式在南京举行,日本在无条件投降书上签字。

1946年,国民政府由重庆迁回南京。

1949年4月23日,人民解放军攻占南京,结束了国民党蒋介石集团在大陆的统治。

二、中外历史纲要上册论述题

2.阅读材料完成下列要求。

材料从孔子身后到东汉初的五百年间,孔子形象凡四变:

由子贡作俩,使孔子由普通贤人一变而为超级贤人;由孟轲发端,荀况定型,使孔子从贤人再变为圣人,凌驾于世俗王侯之上而在人间不得势的圣人;由董仲舒首倡,西汉今文博士们应和,使孔子从不得志的圣人,三变为接受天启,为汉制法的“素王”;由王莽赞助在先,刘秀提倡于后,使孔子从奉天命为汉朝预作一部法典的“素王”,四变为传达一切天意的“通天教主”。

伺候还有韩愈、欧阳修的孔子,程颐、朱熹的孔子,陆九渊、王阳明的孔子,顾炎武、戴震的孔子,直到近代康有为的孔子等等。

总之,在历史进程中的孔子,存在“真的孔子”与“假的孔子”。

——摘编自朱维钟《历史的孔子与孔子的历史》

根据材料并结合所学知识,围绕“孔子形象的变迁”,自行拟定一个论题,并运用相关史实加以简要释,(要求:

观点明确,史论结合,逻辑严密)

【答案】示例:

论题:

孔子形象的变迁是适应时代需要的改造,阐释:

战国时期,在百家争鸣的竟争格局中,儒家学者为抬高学派地位,开展“造神运动”,将孔子变为圣人;西汉董仲舒用天人感应思想改造传统儒学,以适应汉武帝加强君主专制中央集权、巩固大一统的需要,与之相对应,孔子变为接受天启的素王;近代康有为为推行维新变法,把孔子打扮成主张变法改制的第一人,借助孔子及儒学权威增强改革的合理性;新文化运动的知识分子用民主科学作为武器抨击封建儒家,作为儒学创始人的孔子自然就变成历代专制的护身符,成为批判打倒的对象,(任意两点史实加逻说明)总结:

总之,孔子形象的变化体现出鲜明的时代性,是出于服务现实需要而进行的历史重构,(“示例”仅供参考,不作为唯一标准答案)

【解析】

【详解】

本题我开放性试题,可以根据理解来确定一个论题,然后用所学知识进行论证即可。

根据材料“从孔子身后到东汉初的五百年间,孔子形象凡四变”从一个普通的贤人到超级贤人,到圣人,到董仲舒时为汉制法的“素王”,到传达一切天意的“通天教主”,可见地位变化之快,在认真分析,之所以出现这些变化都是跟当时统治者的需要分不开的,从而能得出一个论点如“孔子形象的变迁是时代的需要”。

论点产生以后,进行论述时要紧扣论点,运用所学内容进行论述,主要通过董仲舒改造传统儒学和康有为利用孔子达到其变法目的进行阐述即可。

3.阅读材料,完成下列要求。

历史图表包含了政治、经济、文化等多种信息。

——摘编自孙应帅《中国共产党的党员结构变化和发展趋势》

阅读上面统计表,从中提取与中国革命相关的两条信息,并结合所学知识予以说明。

【答案】信息一:

工人所占比例下降,农民所占比例上升。

说明:

革命道路发生了变化。

即由城市中心道路变为工农武装割据道路。

信息二:

党员的成分多样化到工农联盟为主体。

说明:

国共关系发生变化。

及由国共第一次合作时的不同阶级联合的政党到国共合作失败后的工农联盟的政党。

【解析】

【详解】

根据图表信息可知,1928-1930年工人所占比例逐年下降,而农民所占比例上升,可结合所学从中国革命道路的转变进行回答;从1927年4月中共五大的成分组成到1928-1930年以工农为主体结合所学从国共关系的演变进行分析阐述。

4.阅读材料,完成下列要求。

材料新文化运动对中国固有文化的勇敢挑战和它自身的蓬勃发展,引发了一场关于中西文化问题的争论。

从1916年起,《东方杂志》主编杜亚泉连续发表文章抨击新文化运动。

他说:

“西洋文明与吾国固有之文明,乃性质之异,而非程度之差。

”他指责新文化的传入,破坏了以儒家思想为举国上下衡量是非的统一标准,造成“人心迷乱”“精神破产”,主张以儒家思想来加以“统整”,使西洋学说“融合于吾固有文明之中”。

陈独秀对杜亚泉的观点进行了批驳,他指出:

文艺复兴以后的欧洲文明,显然已经胜过中国文明,不输入欧洲文化,固有的文明能保民族竞存于20世纪吗?

他还主张:

“若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子,不必拿什么国粹的鬼话来捣乱。

”

——摘编自李侃等《中国近代史》(第四版)

选择其中的一种观点并加以评论。

(任选一种观点即可,要求史论结合,言之有理,持之有据。

)

【答案】观点一:

杜亚泉主张将西洋文化融人中国文化之中。

评论:

杜亚泉对中西文化的主张是保守的,实质上是“中体西用”论在新的历史条件下的再现;杜亚泉看到了文化的传承性和民族性,但忽视甚至否认了文化的时代性和不同社会发展程度的差异性,这是缺乏科学分析态度的表现。

总之,他竭力维护儒家的文化传统,从根本上说是错误的,是逆潮流而动的。

观点二:

陈独秀竭力主张全面引进西方文化。

评论,:

陈独秀的观点体现了反对封建文化的革命精神,给封建主义以沉重打击,有利于破除封建教条对人们思想的约束,促使人们更加追求救国救民的真理;但陈独秀对中西文化的看法存在绝对肯定和绝对否定的偏颇,开“全盘西化论”之端,产生了不良影响。

【解析】

【详解】

本题属于开放性试题,解题的思维过程是:

首先,认真阅读材料,并从中选择一种观点,该观点必须明确;其次结合所学知识进行评论,要求史论结合,言之有理,持之有据。

“观点”,由材料信息“主张以儒家思想来加以‘统整’,使西洋学说‘融合于吾固有文明之中’”可以提炼出:

杜亚泉主张将西洋文化融人中国文化之中;由材料信息“若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子,不必拿什么国粹的鬼话来捣乱”可以提炼出:

陈独秀竭力主张全面引进西方文化。

“评论”,依据所学知识从杜亚泉或陈独秀的政治立场、思想主张等正反两个方面思考即可。

5.思想的引领

古今中外,思想的引领作用不容忽视。

春秋战国以来,儒、法、道三家对古代中国的治世之道产生了重大的影响。

17~18世纪以来,启蒙思想引领了世界现代化潮流,为近代世界各国的变革提供了锐利武器。

19世纪中期,马克思主义的诞生,为社会主义运动与无产阶级建立政权提供了理论依据。

结合所学知识,任选以上一例,谈谈你对“思想的引领”的理解。

(要求:

观点明确,用史实阐述:

300~400字)

【答案】观点明确:

史实充分阐述恰当。

第一层次:

文章成结构(观点、史论、总结归纳),史论一致相关,论述时最少三个史实且必须展开,观点不照抄题目,选启蒙思想必须提到其对欧美以外地方的影响如中国、日本。

(史实:

儒法道对古代治世的史实:

秦用发家、汉初道家、汉武帝儒家;启蒙思想为近代各国的变革引领现代化:

法国大革命《人权宣言》、美国建国后《合众国宪法》与中华民国《临时约法》;马克思主义:

十月革命、新民主主义革命、新中国建立与改革开放。

)

第二层次:

文章成结构,史论一致,两个史实。

第三层次:

文章成结构,史论一致,只有一方面史实。

第四层次:

文章不成结构至罗列史实或喊假大空的口号。

注意:

只论述观点无史实或审题不清写了题干中的三个方面。

【解析】

【详解】

本题是开放性试题,解答本题的关键是读懂材料并从材料获取有效信息,拟定一个具体的论题,再调动所学知识加以论述。

材料主要阐述了思想的引领作用,在材料中给出了三则示例,如春秋战国时期儒、法、道三家的引领作用、17~18世纪以来的启蒙思想的引领作用、19世纪中期马克思主义的引领作用,答题时选择自己熟悉的角度,论述时选择相关史实展开,如选启蒙思想必须提到其对欧美以外地方的影响如中国、日本的影响等,要求观点明确,史实充分,阐述恰当。

6.学者们通过各自的研究,对明清时代中国经济的发展往往作出不同评价。

阅读下列材料,回答问题:

材料一(吴地市镇上)络纬机杼之声通宵彻夜,……远行村坊织成紬丝,俱到此上市,四方商贾……蜂攒蚁集,挨挤不开,路途无停