香港社会福利.docx

《香港社会福利.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《香港社会福利.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

香港社会福利

CITYUNIVERSITYOFHONGKONG

DivisionofSocialStudies

DSS10131HongKongSocialWelfare(香港社會福利)

2001/2002SemesterB

Lecture3:

青年問題、問題青年與青年服務

1.青年服務及青年概況

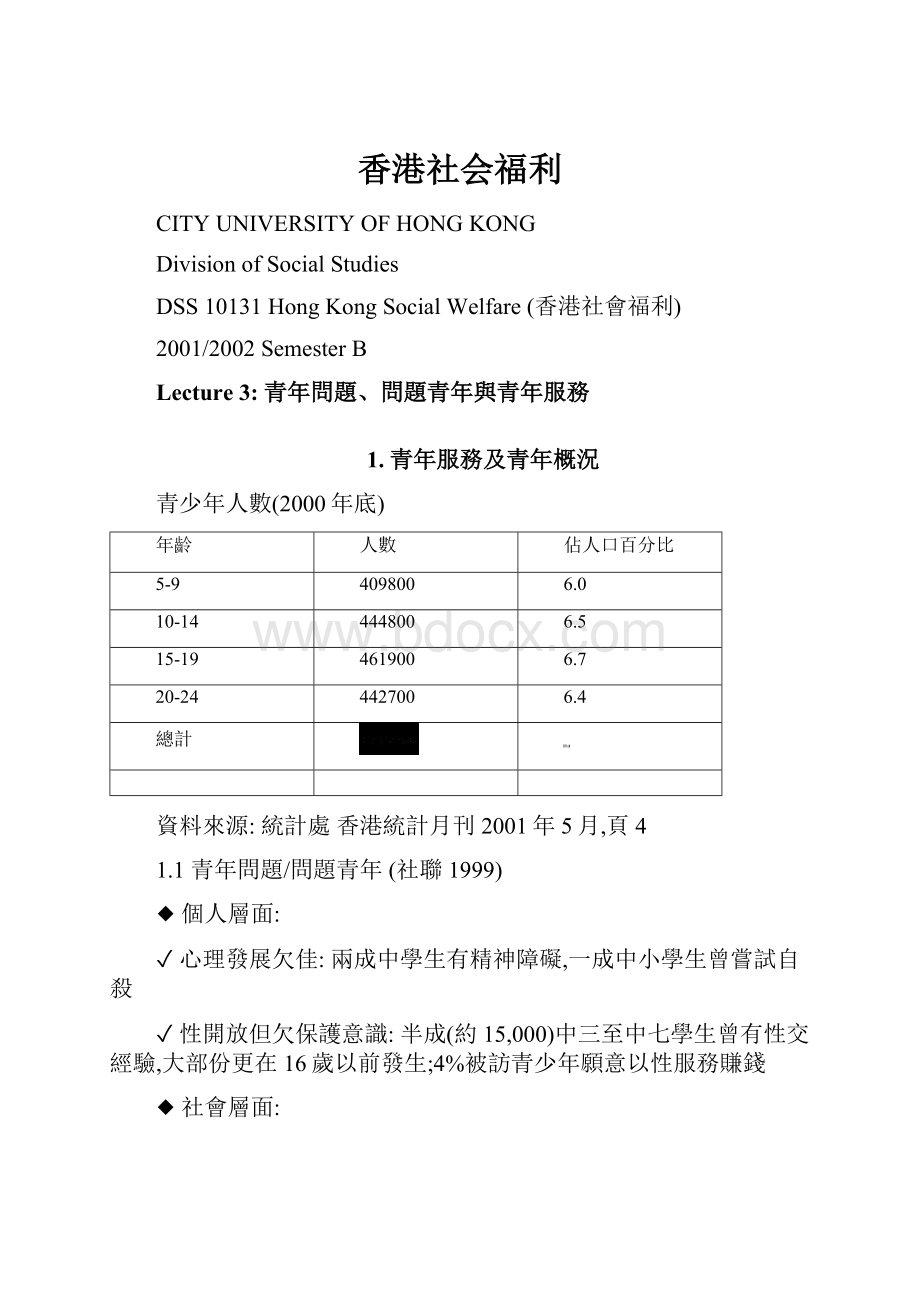

青少年人數(2000年底)

年齡

人數

佔人口百分比

5-9

409800

6.0

10-14

444800

6.5

15-19

461900

6.7

20-24

442700

6.4

總計

資料來源:

統計處香港統計月刊2001年5月,頁4

1.1青年問題/問題青年(社聯1999)

◆個人層面:

✓心理發展欠佳:

兩成中學生有精神障礙,一成中小學生曾嘗試自殺

✓性開放但欠保護意識:

半成(約15,000)中三至中七學生曾有性交經驗,大部份更在16歲以前發生;4%被訪青少年願意以性服務賺錢

◆社會層面:

✓缺乏理想抱負:

大部分學生對學習缺乏興趣,讀書只為個人考慮,六成大學及中學生只以歌星、明星為偶像及榜樣。

✓社會責任感弱:

五成願意在有需要時以不合法方法賺取金錢;有七成青少年曾有一次或兩次的犯罪行為。

◆國家層面:

✓對祖國缺乏認識及認同:

對祖國的發展欠缺了解,只有三成認為自己是中國人。

◆原因:

✓家庭功能減弱

✓教育制度窒礙學生的發展空間

✓政府過份依賴正規教育制度

✓社會文化歪曲

香港青年協會(2001)青年趨勢調查結合政府、有關當局、研究機構、民間團體和該會的研究資料,作出綜合分析,並提出以下值得關注的青年現象:

(一)青少年失業情況依然嚴重,預期在結構性經濟轉型的情況下,問題持續惡化;學歷不足的青少年,面對最大的就業困難。

綜合三項統計數據趨勢,該會指出三類青年人,正面對失業的危機,甚至是長期失業的問題:

(一)15-19歲失業者:

自1998年以來,15-19歲青少年的失業率就一直維持高企,在2001年第三季達25.1%,這個年齡組群的勞動人口,約屬未達預科程度便已離開校園的一群,這群學歷不足又欠缺工作經驗的青少年,在競爭激烈的環境下,首先被擠出勞動市場之外,缺乏再就業的條件,容易陷於長期失業的境況;

(二)任中層職位的青年人:

現時青年人最普遍擔任的職業是「文員」,然而,在過去十年,任職「文員」、「工藝及有關人員」及「機台及機器操作員及裝配員」這些中層職位的青年比率正在下跌,預計這些工種將逐漸被工序電腦化、企業瘦身趨勢、工作北移等因素影響而減少,預期失業問題會擴散至這群在職者;(三)現時任「非技術工人」(如:

清潔、看更等)的青年人:

過去十年,任「非技術工人」的比率正在上升,但教育統籌局去年底發表的人力資源推算報告指出,此類工種的需求比率有所下降,在供過於求的情況下,他們也面臨失業的危機。

該會分析,這三類低學歷青年人的問題是來自結構性經濟轉型,要處理他們的問題,應循提升受僱能力的方向進行,可行方法包括:

提升學歷水平,讓他們在全球經濟一體化的過程中,具備基本能力面對來自世界各地的競爭;提供終身學習的渠道,讓離校生透過逐步提升學歷;以及提供職業訓練,提高青年的工作能力。

(二)針對學歷不足的青少年,社會上有愈來愈多渠道,讓他們提升學歷,但不同課程之間的學歷未能互通,並出現銜接問題,而且課程學費昂貴,阻礙了青少年持續進修。

該會分析,雖然現時社會上出現了愈來愈多供中五及中七結業學生報讀的課程,如毅進計劃、副學士學位課程和各類職業訓練證書等,以配合政府提升青少年學歷和提倡終身學習的方向,該會認同上述的發展方向,但強調必須在以下三方面加以配合,包括:

(一)盡早建立全面的學歷評審及認可機制,讓在大學本科以外的不同的課程,在經評審後獲取認可的資歷;

(二)建立互通及銜接機制,讓在不同持續進修課程的結業生學歷,可透過累進方式,升讀更高學歷;而青年亦可選擇在投入社會工作一段時間後,進入持續進修的渠道,以及晉升更高的教育階梯;及(三)支援家庭出現財政困難的青少年:

現時毅進計劃課程學費每年需三萬元,而副學士學位課程更高達三萬至四萬元,對家庭有經濟困難的青少年來說仍然難以負擔,當局應向有經濟困難的學生提供適切的支援。

(三)青少年精神健康問題有上升的迹象,必須及早加以正視。

該會引述醫管局門診的數據顯示,在1998/99至2000/01年間,15歲以下有精神健康問題而正接受治療的青少年人數分別為1,355人、1,678人及2,321人,呈上升趨勢。

世界衛生組織預測情緒病之一的抑鬱症將成為全球第二號疾病殺手。

美國精神健康學會(NationalInstituteofMentalHealth)在2000年10月發表的報告也指出,美國有2.5%兒童及8.3%青少年患上抑鬱症,該學會又指出多項追蹤研究發現青少年患上有抑鬱病的病徵可持續到其成年階段。

由於青少年患者的情況常被誤解為一般青少年於成長時的情緒不穩定表現,因而容易被忽略。

此外,青少年患上抑鬱也會呈現焦慮、荒廢學業、急躁忽怒、挑戰權威、濫用藥物等行為,所以又會被誤解為無心向學或行為問題。

然而嚴重的抑鬱卻可引至患者有自殺念頭。

香港青年協會學校社會工作組於2000/01年度有30個個案呈現抑鬱徵狀,故此青少年的抑鬱情緒非常值得關注。

該會呼籲家長、老師、及青少年工作者需提高醒覺和認識有關課題,對患者作出適切的協助,而各界也應作出適切的預防和教育,避免問題惡化。

(四)廿一歲以下濫用精神科藥物的青少年新個案激增,濫藥已滲入青少年餘暇生活模式,濫藥地點亦已由大型派對場所漸轉到其他小型場所。

該會引述據禁毒處的資料顯示,廿一歲以下濫用藥物的青少年新個案激增,由1999年的1,120人上升至2000年的2,238人,而2001年首9個月更已有2,132人,當中九成濫用如「搖頭丸」及「K仔」等精神科藥物。

據該會的前線社工指出,濫用藥物已滲入青少年的消閒活動,而藥物本身所提供的快感吸引力也廣泛流傳於青少年組群。

不過,因濫藥而猝死的個案不多,而後遺症又不是即時顯露,傳統有關濫藥禍害的宣傳訊息難以產生警惕作用。

該會社工亦發現,現時青少年濫用藥物的地點,已由大型的派對場所,轉往其他小型場所如卡拉OK、公園、私人聚會,甚至是學校內和家中,令問題更趨隱藏。

此外,近年初中生吸煙人數上升,可能會引致更多青少年濫藥,也是值得留意的問題。

該會認為,面對青少年濫藥問題日趨嚴重,除了繼續加強執法外,當局亦應不時檢討現有宣傳教育的成效,針對青少年濫藥形態的轉變,作出更深化的宣傳教育,讓青少年了解藥物的真正及長遠遺害。

1.2香港青年服務的發展

1966

◆九龍騷動,報告書指出參與事件多是青年人,被捕者多是25歲以下、教育程度低、工資低、居住環境差的青年人。

◆在此之前,香港並無專門的青年服務。

暴動後,社會人士才關心青少年問題及需要。

報告書亦指出政府與市民溝通不足及青少年缺乏合適的康樂活動是造成騷亂的兩個主要成因。

◆有非官守議員倡議成立青年議會及青年事務司,但政府認為資源不足及問題的嚴重程度不足以要設立一個獨立的部門或專員負責。

◆政府只開始主辦大型的舞會,並在1968年開始舉辦每年的全港性暑期活動,主要目的是讓青年人發洩剩餘精力

1973

◆政府發表第二份社會福利白皮書及「香港社會福利發展五年計劃」,計劃訂定出每二萬人須設立一間兒童及青年中心的標準。

兒童及青年中心(C&YCentre)成為提供青年服務的主要組織,其服務重點在於照顧青少年發展和成長的需要

◆青少年犯罪急升,政府委託中大吳夢珍博士進行成因研究

1975

◆吳發表「青少年暴力罪行成因」研究報告,指出青少年犯罪受朋黨、學校及家庭三方面因素所影響,建議推行外展社會工作、學校社會工作及家庭生活教育

1977

◆政府正式採納吳的建議,並以「青少年個人輔導社會工作程序計劃」綠皮書的形式,諮詢公眾對三項新服務的意見

1979

◆第三份社會福利白皮書發表,上述建議有關青少年個人輔導社會工作全面開展

◆七十年代青年服務與防止青少年犯罪兩者息息相關,側重補救和預防方面的工作

1981

◆滅罪委員會發表一份青少年犯罪的研究報告,結論亦與吳的報告相同

◆聖誕前及元旦在中區發生青少年的騷動,令社會再次關注青少年問題,這「問題取向」一直延伸至八十年代;出現包括學生在學校犯規的問題、桌球及電子遊戲機的熱潮、濫用毒品及童黨等問題

1985

◆國際青年年,民間社會向政府爭取制定一套全面的青年政策,希望青少年服務有長遠目標及有協調及主動的服務

1986

◆政府成立中央青少年事務委員會研究香港是否有需要制定全面的青年政策。

1989

◆中央青少年事務委員會在研究及諮詢後,建議政府訂立一套全面的青年政策,而政策的精神在確認青年人作為一個個體的權利;對社會的重要性及政府有責任促進本港青年的全面發展。

報告書亦建議成立青年事務委員會,負責制訂青年政策及向政府提供有關青年事務的意見。

政府最後在89/90年否決制訂青年政策改以青年約章作替代,但同意設立青年事務委員會。

92年青年約章發表,但被批評為政府無須負責任、缺乏承擔及內容空泛的條文

1991

◆港府發表第四份社會福利白皮書,內容較多談及青少年服務的發展性角色以及強調青少年作為公民身份的建立,但這政策目標並未對青年服務產生很大的影響,只是在94年開始降低投票年齡至18歲,令青年人可以行使投票權

1994

◆青年中心的使用率在九十年代下降,政府有意削減有關青少年中心的服務,成立檢討委員會檢討有關服務。

面對削減,社會福利界反建議以「青少年綜合服務隊」作回應,希望透過整合青少年中心、學校社會工作及外展社會工作解決有關資源的問題,並克服青少年服務分割及各自為政的問題。

◆政府發表「兒童及青年中心服務檢討報告書」及「執行指引」,接納有關成立「青少年綜合服務隊」的建議,並以「以人為本」及「全人照顧」作為綜合服務的精神。

有人贊成這加強服務的彈性,服務更能針對每區青年人的需要(盧鐵榮1997);但亦有人認為報告書強調中心的服務應指向有問題或有危機的青少年,顯示政府希望青少年服務重回補救性及預防性的功能態度(莫漢輝1999)。

2000

◆政府承諾推行「一校一社工」,但不會增撥資源;而會透過調撥其他青少年服務如自修室的服務資源

2.青年問題還是問題青年?

(邵家臻,1997)

2.1誰是青年?

(Who)

◆以年齡劃分:

(6-24歲—青少年中心的標準);但有中心服務漸漸推進至30歲的婦女;甚至35歲亦可以成為「傑出青年」,可見年齡並非「客觀」標準,而是「行政」、「有權力者」的決定。

◆由生理變化作決定:

誰先發育誰便進入青年階段;問題發育年齡是與社會的物質環境相關,香港的少女行經時間已愈來愈早。

生物年齡亦不足以界定。

◆由心理變化作決定:

發展心理學認為青年必須完成某些成長事務(developmentaltasks),方能符合成人的要求,如理智的頭腦、明辨是非的能力、自信、愛與被愛、勇於承擔責任等,邵批評這些是一生要不斷學習的目標,根本沒有完成的一天

◆青年是一種「論述」(discourse):

先要問「誰說誰是青年人?

怎樣說/界定誰是青年人」。

必須要著重論述的制度基礎、發言者的觀點和立場,及論述所預設的權力關係

2.2對青少年的討論的吊詭

◆似有還無的青年聲音:

傳媒爭相報導青少年「變異/越軌」行為,更安排現身說法,表面上是聽他們的聲音,對青少年有更多的認識。

然而這些聲音,可能只是部分青少年的心聲;是成年人「選擇聆聽」的結果,但被廣泛化和渲染成青年的典型。

青年人的聲音成為成年人論斷的口實和憑藉。

◆認識但陌生:

有很多對青少年的研究,容易犯上標籤定型,不知不自不覺間忽略青年人的意見。

◆過份關注與未被關注:

有問題時一窩蜂去注意/調查/報導;跟著是遺忘/消失的結局

◆懲罰與關顧:

成年人對青年的關顧無論在態度上及方法法總以責備青少年為主題。

結果要人關心,便採納了負面的角色。

◆愛恨交纏:

成年人不讓旁人評論本身的所作所為,但對青少年人卻要求非黑即白,偶有差池便動輒責備。

◆寬容與嚴苛:

表面上對青年人寬容,但事實上並未給予足夠機會

◆問題與權益:

對青年問題的關注與對青年權益的不關注。

3.現行青少年政策及服務

3.1政策目標

社會福利署(1991)<<跨越九十年代香港社會福利白皮書>>:

兒童及青少年中心的目標是

◆鼓勵青少年參與饒有意義的活動

◆協助他們自行組織小組,使他們投入社會,藉以促進青少年的個人發展

◆透過引導及支持,促進家庭關係及其他人際關係

◆使青少年胸懷社群、放眼世界

3.2兒童及青少年中心(ChildrenandYouthCentre)

(1994兒童及青少年中心服務檢討報告書)

3.2.1特定目標:

◆責任感、價值觀、社會意識—參與社區事務,建立良好關係

◆提高個人能力—完成成長任務,應付生活困境

◆分析及思考能力—有方法和技巧,適應變遷和挑戰

3.2.2服務對象

◆鄰舍式中心

◆6-24歲包括健全及弱能人士

◆可彈性地為年齡較大的青年提供服務

◆伸展至父母及家人

◆特別關注需要專業輔導的兒童及青少年

3.2.3兩類不同對象的需要

◆個人發展:

建立自我形象、確立積極人生觀;達成發展任務;加強判辨能力以面對不良影響;發展人際關係及培養社會關懷及參與

◆身處不利環境所引起的特別需要:

家境有問題、資源欠缺的地區及受社會問題影響

3.2.4核心活動

◆指導及輔導服務

◆為身處不利環境的青少年提供支援服務

◆社群化服務

◆培養社會責任感及能力發展

3.2.4非核心活動:

偶到活動、興趣班、自修室、暑期活動、托管等

3.2.5服務規劃標準:

◆每20,000人口須設立一間兒童及青年中心每12,000青少年人口設立一隊綜合服務隊

◆2000年4月,全港共有188間兒童及青年中心及35隊綜合服務隊

3.2.6問題:

青少年中心:

餘暇生活的商品化及個人化令中心使用率下降、財政壓力令非核心活動比例偏高、以發展還是要補救為目標的選擇令中心的路向不清楚;地區各中心競爭劇烈。

3.3外展社會工作(OutreachingSocialWork)

3.3.1目的

◆Outreachingsocialworkisasystematichelpingprocesswherebyprofessionalsocialworkersaretoreachouttoestablishcontactwithyoungpeopleinplaceswhichtheyareknowntofrequent,notablyplaygrounds,parks,housingblocks,etc.Oncecontactisestablished,itispossibletoidentifythoseyoungpeoplewho,forwhateverreasons,betheypersonal,social,emotional,havedevelopedsocialmaladjustmentandbehaviourproblemswhichmaybesociallyundesirable,delinquent,orself-destructive.Theaimofoutreachingsocialworkistoenhancethesocialfunctioningofindividualyoungpersonsthroughremedial,preventiveand/ordevelopmentalmeasures.Communityproblemsshouldbetacklediftheyhaveadverseeffectsonthedevelopmentofyoungpeople.

3.3.2對象:

街童、孤獨者、離家者及失學兒童

3.3.3在99/00年,共有33支由非政府機構提供的外展社會工作隊

3.3.4問題:

人手編制未達1:

1000;個案數量多唯有選擇問題較嚴重及緊急的個案;須加強與校長及老師及其他青少年服務的合作

3.4學校社會工作(SchoolSocialWork)

3.4.1目的:

找出那些在學業、社交和情緒發展上有困難的學生,幫助他們解決個人問題,使他們能夠把握學習機會,發展潛能,為成年作好準備。

3.4.2服務:

中學由社署或NGOs的學校社會工作者提供,小學則由教育署屬下的「小學學生輔導主任」(studentguidanceofficers)提供。

服務包括輔導、小組活動及危機處理等等。

99/00年社署及19間非政府機構分別提供4名及296名,合共有300名學校社工為449間中學服務。

3.4.3問題:

高個案量、高流失率、與其他服務的協調、在職訓練、服務形象

3.5青年綜合服務隊

3.5.1原則:

◆「以人為本」:

以青年人為本,針對青少年的個人發展需要,靈活以不同手法提供服務;

◆「加強社工專業知識的運用」:

有方向性、連貫和多元化的服務;

◆「回應社區需要」:

考慮社會轉變、青少年需要趨勢及社區特徵,須加強社區聯絡

3.5.2以綜合方法(IntegratedApproach)提供服務(盧鐵榮1997)

優點

◆對象的整合:

不同青少年的融合,增加模仿性效應及降低標籤效果

◆服務的整合:

打破過去服務的分野,整體回應社區的需要,避免出現服務裂縫(servicegap)

◆工作員的整合:

工作員要同時靈活運用個案、小組及社區工作的手法

缺點

◆對象的整合:

增強家長的擔心,再分對象更加強標籤效果

◆服務的整合:

可能著重「問題」的補救及預防,而忽視青年的「發展」。

小機構多只提供一間青少年中心,並無其他學校及外展社工單位,無法與其他機構交換服務地點,所以服務整合對大機構有利,而小機構將是受害者。

◆工作員的整合:

工作員未能適應多元的手法,出現表面綜合而實質分割的情況。

而工作員多進行自己熟悉的手法及對象。

根據邊緣青少年服務委員會的建議,社會福利署在一九九七年推行了一項為期三年的試驗計劃,通過甄別問卷識別成長上有特別需要的青少年學生,並為這些學生安排適當的輔助成長活動。

另一項為期二十個月的小型先導計劃亦會同時舉行,以試驗運作機制及以便改良預輔助成長活動。

上述兩項計劃的成果,將於二零零零年底公佈。

若證實有效,邊緣青少年服務委員會將會建議把是項自願參與的計劃全面推展到所有中學。

此外,委員會又擧辦一項為期一年的先導計劃,以加強校內升學就業輔導服務,在今年九月分別於沙田、大埔及北區、屯門、元朗及葵青五個地區的五間有較多中三輟學學生的中學推行。

是項計劃的特點為參與學校與鄰近的青少年中心或綜合服務隊合作,共同向中三學生提供多元化職業教育,及對一班會於完成中三課程輟學的學生提供緊密的扶助輔導。

上述計劃的成效將於二零零零年底公佈。

委員會會根據評估結果訂立相關的長期計劃。

服務簡介

青年熱線服務旨在透過電話接觸,於高危情況下即時協助兒童及青年穩定情緒,並解決有關問題。

青年熱線服務的輔導員會因應情況向求助者提供下列服務:

-

電話輔導服務

-

面談

-

轉介其他服務

-

因應服務者需要而舉辦的特別活動

服務對象

為六至二十四歲的兒童及青年提供輔導服務。

申請手續

有需要的青少年可致電27778899與青年熱線服務的輔導員聯絡。

服務簡介

課餘託管計劃是半天支援性質的託管服務,對象是年齡介乎六至十二歲的兒童,他們的父母需要外出工作或其他原因而未能在課餘時間提供適當的照顧。

計劃內容包括功課輔導、膳食服務、家長輔導和教育、技能學習和其他社交活動。

由2000/01年度開始,政府每年撥款二千一百萬開設6,000個課餘託管計劃津助名額。

設立津助的目標

-

幫助父母照顧六至十二歲子女,以便他們能夠繼續工作,或尋找工作或參加再培訓課程/就業實習訓練,加強自力更生的能力;及

-

為家中有六至十二歲子女的單親家庭、新來港人士、綜援家庭提供支援性服務,協助他們自力更生;及

-

防止家長獨留子女在家,減少發生意外機會。

津助種類

-

豁免費用:

接受綜援或家庭總收入相若的家庭

-

減費:

低收入家庭(收入低於每月本地家庭中位數入息的75%)

符合申請豁免或減費之條件

申請豁免全費或半費減免的人士,必須申報及證明他們的經濟狀況,並必須繼續工作,或尋找工作或參與就業再培訓課程/就業實習訓練(申請者需具備家庭入息証明,如銀行存款、糧單或宣誓証明)。

申請辦法

-

可直接向舉辦課餘託管服務的機構申請,由機構根據申請人的家庭經濟狀況而決定批核減免與否。

-

可經由社署或非政府機構的社工或社會保障主任以書面形式,轉介需要豁免或減費的人士到營辦課餘託管服務的中心(註:

綜援家庭必需由社會保障主任轉介)。

-

有關以上計劃詳情,可以向社會福利署各區青年事務辦事處查詢。

4.參考資料

邵家臻.(1997) 青年:

建構與解構. 香港:

香港政策透視. 〔HQ799.H6S561997〕頁7-17;49-58.

莫漢輝(1997)香港青年政策:

一個霸權的詮釋在李建正(等編)新社會政策.香港:

中文大學出版社。

頁357-374.

盧鐵榮(1997)青少年綜合服務在關銳及陳昌(合編)社會工作綜合服務珠璣集.香港:

香港仔街坊福利會社會服務中心。

頁177-187

陳錦祥(1995)香港青少年服務的整合路合—加強回應青少年的需要在石丹利(等編)香港的社會工作:

反思與挑戰.香港:

中文大學社會工作學系

香港社會服務聯會(1999)為年輕人締造理想的社會環境—向香港特別行政區行政長官提交之周年建議書。

香港:

香港社會服務聯會1999年7月.頁一至七;頁二十至二十六