食品安全与卫生复习DOC.docx

《食品安全与卫生复习DOC.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《食品安全与卫生复习DOC.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

食品安全与卫生复习DOC

生物性危害(占20%)

食品的腐败变质:

一般是指食品在一定的环境因素影响下,由微生物为主的多种因素作用下所发生的食品失去或降低食用价值的一切变化,包括食品成分和感官性质的各种变化.

食品的发酵:

指人类利用微生物或微生物的成分(如酶)等生产各种产品的有益过程.只要是利用微生物生产的产品,均属于发酵的范围.

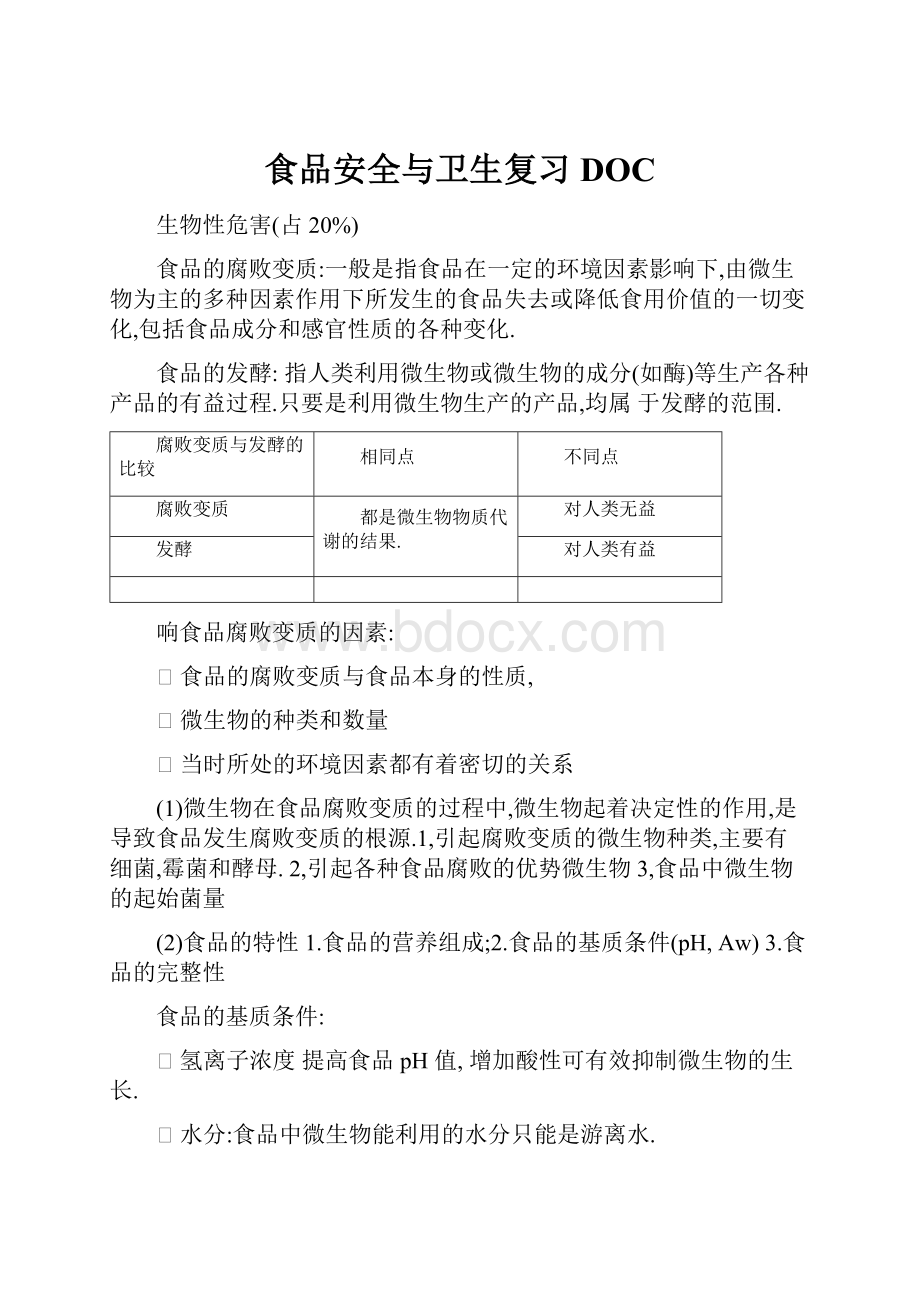

腐败变质与发酵的比较

相同点

不同点

腐败变质

都是微生物物质代谢的结果.

对人类无益

发酵

对人类有益

响食品腐败变质的因素:

Ø食品的腐败变质与食品本身的性质,

Ø微生物的种类和数量

Ø当时所处的环境因素都有着密切的关系

(1)微生物在食品腐败变质的过程中,微生物起着决定性的作用,是导致食品发生腐败变质的根源.1,引起腐败变质的微生物种类,主要有细菌,霉菌和酵母.2,引起各种食品腐败的优势微生物3,食品中微生物的起始菌量

(2)食品的特性1.食品的营养组成;2.食品的基质条件(pH,Aw)3.食品的完整性

食品的基质条件:

Ø氢离子浓度提高食品pH值,增加酸性可有效抑制微生物的生长.

Ø水分:

食品中微生物能利用的水分只能是游离水.

Ø渗透压:

渗透压低的食品中,绝大多数微生物能够生长,在高渗透压的食品中,绝大多数细菌不能生长,多数霉菌和少数酵母能耐受较高的渗透压,因此,食品中加入大量的食盐和糖以提高食品的渗透压,可以防止绝大多数的微生物的生长.

(3)环境因素:

1.温度和湿度:

食品在温度和湿度较高的环境中存放,可加速微生物的生长繁殖.温度下降至-1~-5℃时除少数酵母和霉菌不能被抑制外,大多数微生物的生长基本上可以被控制,在0℃以下时,食品中出现的微生物以霉菌占多数.

2.阳光和空气、紫外线,氧气的作用可促进油脂的氧化和酸败.

三.食品腐败变质的危害及控制:

1.食品腐败变质的危害:

Ø产生厌恶感

Ø降低食品的营养价值

Ø引起中毒或潜在危险

2.食品腐败变质的控制原理:

①阻止或消除微生物的污染②抑制微生物的生长和代谢③杀死微生物.

3,食品腐败变质的控制方法:

(1)加热杀菌法

(二)低温保藏法(三)脱水干燥法(四)增加渗透压保藏法(五)化学添加剂保藏法(六)提高食品氢离子浓度(七)辐照食品保藏法

食品腐败变质类型:

变黏,变酸,变臭,发霉变色,变浊,变软;

第二节细菌性食物中毒(填空,选择)

食物中毒属食源性疾病的范畴,是食源性疾病中最为常见的疾病.食物中毒既不包括因暴饮暴食而引起的急性胃肠炎,食源性肠道传染病(如伤寒)和寄生虫病,也不包括因一次大量或长期少量多次摄入某些有毒,有害物质而引起的以慢性毒害为主要特征(如致癌,致畸,致突变)的疾病.

(1)食物中毒的特点:

Ø发病潜伏期短,来势急剧,呈爆发性.短时间内可能有多数人发病,发病曲线呈突然上升趋势.

Ø发病与食物有关.病人有食用同一污染食物史;流行波及范围与污染食物供应范围相一致;停止污染食物供应后,流行即告终止.

Ø中毒病人临床表现基本相似,以恶心,呕吐,腹痛,腹泻等胃肠道症状为主.

Ø发病率高,人与人之间无直接传染.一般无传染病流行时的余波.

(2)食物中毒的分类:

⑴细菌性食物中毒:

是指摄入含有细菌或细菌毒素的食品而引起的食物中毒.

⑵真菌及其毒素食物中毒:

是指摄入被真菌及其毒素污染的食物而引起的食物中毒.

⑶动物性食物中毒是指摄入动物性有毒食品而引起的食物中毒.

⑷有毒植物中毒是指摄入植物性中毒食品引起的食物中毒.

⑸化学性食物中毒是指摄入化学性中毒食品引起的食物中毒.

细菌性食物中毒的特点

⑴发病率高,病死率低,病程短,恢复快,预后好,但李斯特菌(病死率20-50%)肉毒梭菌(病死率30%以上)例外.

⑵发病季节性明显全年皆可发生,但以5—10月较多

⑶引起细菌性食物中毒的主要是-动物性食品,其中畜肉类及其制品居首位,其次为禽肉,鱼,乳,蛋类.

⑷普遍易感,一般不产生病后免疫力,可重复感染.

(1)细菌性食物中毒发生的原因:

⑴畜禽屠宰时或在运输,贮藏,销售等过程中受到致病菌的污染

⑵被致病菌污染的食物在不适当条件下存放,使食物中的致病菌大量生长繁殖或产生毒素

⑶被污染的食物未经烧熟煮透或煮熟后又受到食品从业人员带菌者污染等,食用后引起中毒.

(2)细菌性食物中毒的发病机制可分为感染型,毒素型和混合型三种.

1 感染型由于食用含有大量致病菌的食品,引起消化道感染而造成的疾病.

2 毒素型因食用由于细菌大量繁殖而产生的毒素污染的食品所造成的中毒.

3 混合型由致病菌对肠道的侵入及其产生的肠毒素的协同作用

(三)细菌性食物中毒的临床表现:

以急性胃肠炎为主,如恶心,呕吐,腹痛,腹泻等.

(四)细菌性食物中毒的防治原则:

⑴加强食品卫生质量检查和监督管理,严格遵守畜禽屠宰过程中的卫生要求,防止污染.

⑵食品加工,储存和销售过程要严格遵守卫生制度,做好食具,容器和工具的消毒,避免生熟交叉污染;在低温或通风阴凉处存放食品,以控制细菌繁殖和毒素的形成.食品食用前加热充分,以杀灭病原体和破坏毒素;

⑶食品加工人员,医院,托幼机构人员和炊事员应认真执行就业前体检和录用后定期体检制度,应经常接受食品卫生教育,养成良好的个人卫生习惯.

(五)预防细菌性食物中毒的措施:

⑴选择新鲜安全的食品;⑵食品要彻底加热;⑶尽快吃掉做熟的食品;⑷保持厨房卫生,坚持生熟分开;⑸养成良好的卫生习惯.

(六)常见的细菌性食物中毒

①沙门氏菌食物中.致病性最强的是猪霍乱沙门氏菌,其次是鼠伤寒沙门氏菌和肠炎沙门氏菌

(7)流行病学特点:

Ø季节性特点;全年皆可发生,多见于夏,秋两季.

Ø食品种类;沙门氏菌食物中毒的食品主要为动物性食品,特别是畜肉类及其制品,其次为蛋类,乳类及其制品.

Ø食品中沙门氏菌的来源;沙门氏菌属广泛分布于自然界,污染肉类食物的几率很高.⑴家畜,家禽的生前感染和宰后污染:

原发沙门氏菌病继发沙门氏菌病⑵乳中沙门氏菌的来源.⑶蛋类沙门氏菌的来源.⑷熟制品中沙门氏菌的来源.

Ø沙门氏菌中毒的发病率及影响因素;沙门氏菌食物中毒发病率较高,占总食物中毒的40%一60%,最高达90%.其发病率受活菌数量,菌型和个体易感性等因素的影响.大多数沙门氏菌食物中毒是沙门氏菌活

Ø中毒机制菌侵袭肠黏膜而导致的感染型中毒.部分沙门氏菌可产生内毒素,肠毒素,与活菌共同作用,是毒素介导性感染.

四.临床表现沙门氏菌食物中毒潜伏期短,一般4—48h,长者可达72h,潜伏期越短,病情越重.中毒开始时表现为头疼,恶心,食欲不振,后出现呕吐,腹泻,腹痛.腹泻一日可数次至十余次,主要为水样便,少数带有黏液或血.发烧,一般38—40℃,轻者3—4d症状消失,重者可出现神经系统症状,还可出现尿少,无尿,呼吸困难等症状,如不及时抢救可导致死亡.

(八)预防措施:

Ø防止沙门氏菌污染肉类食品

Ø控制食品中沙门氏菌的繁殖

Ø加热以彻底杀灭病原菌

金黄色葡萄球菌食物中毒

(一)病原学特点⑴葡萄球菌系微球菌科,根据产生的色素可分为三类

名称

致病性

腐生葡萄球菌

一般不致病

表皮葡萄球菌

少数致病

金黄色葡萄球菌,

多为致病菌.

(二)流行病学特点①季节性特点全年皆可发生,但多见于夏秋季.②食品的种类引起中毒的食物种类很多,主要是乳类及乳制品(冰棒,冰激凌,奶油糕点),肉类,剩饭等食品.近年来熟鸡,鸭制品污染引起的中毒增多.③食品被污染的原因及肠毒素的形成食物中金黄色葡萄球菌来源.金黄色葡萄球菌广泛分布于自然界,人和动物的鼻腔,咽,消化道带菌率均较高.人和动物的化脓性感染部位常成为污染源.肠毒素形成.与温度,食品受污染的程度,食品的种类及性状有密切的关系.

(3)中毒机制金黄色葡萄球菌食物中毒由葡萄球菌肠毒素引起的毒素型食物中毒.

(4)临床表现金黄色葡萄球菌食物中毒潜伏期短,一般为2—5h,极少超过6h.起病急骤,有恶心,呕吐,中上腹痛和腹泻,以呕吐最为显著,多者可达十余次.呕吐物起初是食物,继而是水样物.金黄色葡萄球菌主度一般病程较短,在数小时至1—2日内迅速恢复,愈后良好,很少有死亡病例.儿童对肠毒素比成人更为敏感,故其发病率较成人高,病情也较成人重.

(5)预防措施

1.防止金黄色葡萄球菌污染食物避免带菌人群对各种食物的污染;为避免葡萄球菌对乳的污染,奶牛患化脓性乳腺炎时,其乳不能食用.

2.防止肠毒素的形成:

食物应冷藏或置阴凉通风的地方,其放置时间亦不应超过6h,食用前还应彻底加热.大肠埃希菌食物中毒

第三节食品中的真菌毒素(出简答,填空,选择)

粮食中真菌毒素含量的检测方法:

Ø理化检测方法,包括层析法,气相色谱法,液相色谱法等

Ø生物学检测法,包括皮肤毒性试验,致呕吐实验,种子发芽实验等,

Ø免疫化学检测法,即利用抗原抗体反应的原理进行真菌毒素检测.

四,真菌性食物中毒的预防与控制和去除真菌毒素污染的措施有:

Ø利用合理耕作,灌溉和施肥,适时收获来降低霉菌的侵染和毒素的产生

Ø采取减少粮食及饲料的含水量,降低贮藏温度和改进贮藏,加工方式等措施来减少真菌毒素的污染

Ø通过抗性育种,培育抗真菌的作物品种

Ø加强污染的检测和检验,严格执行食品卫生标准,禁止出售和进口真菌毒素超过含量标准的粮食和饲料

Ø利用碱炼法、活性白陶土法和凹凸棒粘土或高龄土吸附法、紫外光照法、山苍子油熏蒸法和五香酚混合蒸煮法等化学

Ø物理学方法去毒.由食品传播的真菌毒素主要是霉菌产生的.

Ø

二.真菌及真菌毒素中毒的特点

真菌产毒的特点:

产毒霉菌产生毒素也需要一定条件,主要是基质(食品),水分,湿度,温度及空气流通情况.

真菌毒素中毒的特点:

人和畜禽一次性摄入含有大量真菌毒素的食物,往往会发生急性中毒,长期量摄入会发生慢性中毒.明显的地方性和季节性,甚至有些还具有地方疾病的特征.如地方性大骨节病和克山病都被证明与真菌毒素有关.

3.主要的产毒种属及其产生的毒素

Ø曲霉属(Aspergillus)主要有黄曲霉,赭曲霉,杂色曲霉,构巢曲霉和寄生曲霉等.产生的毒素主要有黄曲霉毒素(AFT),赭曲霉毒素(OTA),杂色曲霉毒素(ST)等.

Ø青霉属(Penicillium)主要有岛青霉,橘青霉,黄绿青霉,红色青霉,扩展青霉,展开青霉,斜卧青霉等.产生的毒素主要有橘青霉毒素,展青霉毒素等.

Ø镰孢菌属(Fusarium)大部分是植物的病原菌,并能产生毒素.

Ø其他菌属如麦角菌属产生的麦角毒素等.

5.危害严重的真菌毒素:

黄曲霉毒素(AFT)是主要由黄曲霉⑴黄曲霉毒素(A.flavus)和寄生曲霉(A.parasiticus)在生长繁殖过程中所产生的一种对人类危害极为突出的一类强致癌物质.

3.,黄曲霉毒素产生的条件:

Ø温度产生温度为11-37℃,最适产生温度为28-35℃.

ØpH:

一般在酸性条件下易生成.pH=4.7,产量最高.

Ø湿度黄曲霉生长的最低相对湿度(RH)为80%,在30℃下,黄曲霉毒素生成的最低相对湿度为83%.

Ø其他:

基质的含糖量高,低食盐浓度可促进黄曲霉毒素的生成.

Ø黄曲霉毒素的主要作用器官是动物的肝脏,

四。

毒性:

它既可引起肝脏组织的损伤,也可导致肝癌的发生.1.急性毒性2.慢性毒性3.致癌性

五,AFT在食品中允许的残留量我国对食品及食品加工制品中曲霉毒素B1的允许残留量制定了相关的标准.我国规定大米,食用油中黄曲霉毒素允许量标准为10μg/kg,其他粮食,豆类及发酵食品为5μg/kg.婴儿代乳食品不得检出.而世界卫生组织推荐食品,饲料中黄曲霉毒素最高允许量标准为15μug/kg.

⑵镰孢菌毒素 其中许多是植物致病菌,可导致如萎蔫,根腐和枯萎等植物病症.

第四节食品传播的病毒(填空,选择)

甲型肝炎病毒

(1)病毒学特征HAV是1973年采用免疫电镜技术在急性期患者大

(二)流行病学

Ø甲肝的发病年龄

①在卫生条件差的发展中国家,易感人群一般为幼儿;

②在一些经济发达,民族众多的大国,甲型肝炎感染率随年龄而递增;

③在北欧,瑞士等经济和文化发达,人口较少的国家,甲型肝炎病毒抗体基本上只在40岁以上的人群中存在.

Ø传染源:

传染源为甲型肝炎患者和无症状的隐性感传染源

Ø传播途径:

粪-口途径是甲肝病毒的主要传播途径、水和食物的传播是暴发流行的主要传播方式.

(4)预防和控制

预防措施;

1.控制传染源,切断传染途径,加强饮食,饮水,环境卫生包括粪便的管理

2.养成个人良好的卫生习惯.病人的排泄物,食具,床单和衣物等,应做消毒处理.使用疫苗免疫.

第四章环境污染物与食品安全(填空,选择)

由环境污染物造成的食品安全性问题,主要针对动植物的生长过程。

天然的动植物食品原材料一般较少含有有害物质,但在这些动植物的生长过程中,由于呼吸,吸收(或摄食),饮水而使环境污染物进入或积累在动植物体内,从而影响食品的安全.在食物的生产,加工,贮藏和消费过程中,涉及的许多环境污染物,按其性质、来源和进入食品的方式,可分为五类:

1 无机普通污染物包括酸,碱和一些无机盐类,如硫酸盐,氯化物,硝酸盐等.

2 无机有毒污染物包括汞,镉,铅,砷,铬,镍及氰化物,氟化物

3 有机有毒污染物包括苯,多环芳烃,酚类及有机磷农药,多氯联苯等.

4 放射性污染物包括铀,铯,锶等的污染和核电站泄露,核爆炸产生的放射性污染物.

5 生物性污染物包括病原菌,病毒和寄生虫等的污染.

6 大气污染:

是指人类活动向大气排放的污染物或由它转化大气污染成的二次污染物在大气中的浓度达到有害程度的现象.大气污染的来源主要有:

工业生产过程中烟尘废气的排出;工业和民用燃料的燃烧;汽车等交通工业排出的废气.

大气污染物的种类:

1.有害气体 如SO2,HF,NOx等2.灰尘烟雾类如煤灰尘烟雾类

大气污染物对食品安全的影响:

1.氟化物:

氟化物是重要的大气污染物.许多工厂排出的氟化物主要为SiF4和HF,它们易溶于水,具剧毒性.大气中氟化物对食品的污染主要分为二类:

①生活燃煤污染型②工业生产污染型

2.煤烟粉尘和金属飘尘.

3.酸雨是指pH值小于5.6的雨水,冻雨,雪,雹,酸对水生生态系统的影响:

是使淡水湖泊和河流变酸①对水生生态系统的影响:

影响鱼类的繁殖;酸雨地区内鱼的含汞量很大,鱼和淡水湖泊中含汞量的增加,会通过食物链对人类健康产生有害影响.②对陆生生态系统也带来潜在的危害:

土壤酸化,土壤的锰,铜,铅,汞,镉,锌等元素转化为可溶性化合物,使土壤溶液中重金属浓度增高,然后转入江,河,湖,海和地下水,引起水体重金属元素浓度增高,通过食物链在水生生物,粮食和蔬菜中积累,从而影响食品的安全性.

食品中水体污染物的控制

Ø加强管理

依靠科学技术减少水体污染

Ø加强宣传教育

土壤污染物与食品安全

土壤污染:

是指人类活动产生的有害物质进入土壤,当其土壤污染含量超过土壤本身的自净能力,并使土壤的成分、性质发生变化,降低农作物的产量和质量,并危害人体健康的现象.

土壤污染主要来源:

工业三废污染,化肥,农药和生物病原体等,

水体污染型

土壤污染的类型:

大气污染型

农业污染型

固体废弃物污染型

生物污染型

土壤污染物对食品安全的影响

Ø农业化肥污染1,增加土壤重金属与有毒元素2,导致营养失调与硝酸盐的积累3,土壤结构破坏,促进土壤酸化4,降低微生物活性

Ø重金属对食品安全的影响:

重金属"一般是指对生物有显著毒性的元素,包括镉,汞,铅,铬,镍等重金属元素和砷,硒等过度元素,甚至包括非金属元素氟等.其中,最引人关注的"重金属"是镉,汞,铅,砷.

食品中有害元素的来源:

1,工业"三废"的排放和农用投入品(化肥,农药等)的使用2,自然环境的高本底.3,食品加工过程中所使用的金属机械,管道,容器以及由于工艺需要加入的食品添加剂品质不纯,含有毒金属杂质可污染食品.土壤污染物对食品安全的影响土壤污染是长期、累积性和隐形的.

第五章植物性食品的安全与卫生(填空,选择)

植物性食品:

即植物来源的食物,指以植物的种子,果实或组织部分为原料直接或加工以后为人类提供能量或物质来源的食品.植物是人类主要的食物和能量来源.

影响植物性食品的安全因素:

Ø植物性食品原料中的毒素

Ø植物生长的生态环境的影响

Ø植物性食品贮藏,加工,运输中影响安全性的因素

Ø植物性食品中的毒素:

指植物中存在的某种对人体健康植物性食品中的毒素有害的非营养性天然物质成分,或者因贮存方法不当,在一定条件下产生的某种有毒成分.

转基因食品的安全性(名解,简答)

1.生物技术:

凡是利用有机体进行操作开发产品和提供服务的技术.包括传统生物技术和现代生物技术.前者包括动植物育种技术,酿造技术,发酵技术等已经应用了几千年的历史,

2.转基因技术:

是指利用基因工程或分子生物学技术,将外源遗传物质导入活的细胞或生物体产生基因重组现象,并使之遗传和表达.

3.转基因生物:

是指遗传物质基因发生改变的生物,其遗传改变的方式是通过转基因技术,而不是自然增殖或自然重组的方式发生,包括转基因的植物,动物和微生物.

4.转基因食品:

是指利用转基因生物所制造或生产的食品,食品原料及食品添加剂等.

转基因植物的安全性问题:

Ø标记基因使受体植物在自然界的竞争力下降

Ø外源基因的次生效应

Ø转基因植物可能成为杂草;

转基因植物对生物多样性的影响

Ø抗虫转基因作物存在的潜在危害

Ø产生新病毒的可能性

三,转基因食品的特性

1.增加产量,降低生产成本

2.增强果蔬产品的保鲜性能

3.抗病虫害,减少农药残留,保护环境

4.改善食品品质,提高食品的营养价值

5.增加食品中的功能因子和增加食品的免疫功能,

四,转基因食品的安全性

(1)转基因食品对人体健康可能产生的影响1,标记基因的传递2,导致食物过敏症3,干扰体内代谢

(2)对生态环境和遗传多样性的影响1,基因的污染和漂移2,生物竞争问题3,意想不到的基因重组可能催生对人类危害极大的新物种.

转基因食品安全性评价的必要性:

1 外源基因除目性状以外的其他表型

2 外源基因的不稳定性

3 转基因生物大量环境释放后的效应;

4 目前的科学技术水平对转基因生物安全性的认识和评价存在局限性;

5 完善转基因生物安全的管理法规需要更充分的科学依据;

6 促进转基因技术的健康发展.

7 实质等同性原则:

即如果某个新食品或食品成分与现有的食品或食品成分大体等同,那么它们是同等安全的.

第九章食品安全与卫生的管理与控制(名词解释,简答,填空选择)

1)HACCP:

危害分析和关键控制点体系,是一种预防性的食品安全控制体系,其宗旨是减少或消除食品安全问题.

2)ISO:

国际标准化组织;GMP:

良好操作规范.

第8章安全食品的生产与规范(名解,简答,填空)

绿色食品:

限量使用农药,化肥、激素等合成物质 经专门机构认定

绿色食品所具备的条件:

1 产品或产品原料产地必须符合绿色食品生态环境质量标准;

2 农作物种植,畜禽饲养,水产养殖及食品加工必须符合绿色食品生产操作规程;

3 产品必须符合绿色食品产品准

4 产品的包装,贮运必须符合绿色食品包装贮运标准

绿色食品分级标准:

1.AA级绿色食品:

生产产地的环境质量符合《绿色食品产地环境质量标准》生产过程中不使用任何化学合成的农药,肥料,兽药,食品添加剂,饲料添加剂及其他有害于环境和身体健康的物质.按有机生产方式生产,产品质量符合AA级绿色产品标准,经专门机构认定,许可使用AA级绿色食品标志的产品.

2.A级绿色食品:

生产产地的环境质量符合《绿色食品产地环境质量标准》.生产过程中严格按照绿色生产资料使用准则和生产操作规程要求,限量使用限定的化学合成限量使用限定的化学合成生产资料.产品质量符合A级绿色食品产品标准,经专门生产资料机构认定,许可使用A级绿色食品标志的产品.

绿色食品的质量标准体系为了保证绿色食品产品无污染,安全,优质,营养的特性,开发绿色食品有一套较为完整的质量标准体系.包括技术标准体系和管理标准体系.包括绿色食品认证规范

二,绿色食品的管理标准体系和绿色食品的管理标准:

认证规范规定了绿色食品的认证程序:

明确了两端监测,中间控制的重要措施:

检查员的注册制度和现场检查规范,加强了现场检查力度和控制;并对产品抽样和检验进行了规范,有效的保证了抽样的有效性.管理标准规范了生产企业年度检查的规范,监督员注册管理准则,以及绿色食品标志的使用规范.

有机食品:

不使用农药,化肥,激素等合成物质的食品

有机食品还有其基本的质量要求:

原料产地无任何污染,生产过程中不使用任何化学合成的农药,肥料,除草剂和生长素等,加工过程中不使用任何化学合成的食品防腐剂,添加剂,人工色素和用有机溶剂提取等,贮藏,运输过程中不能受有害化学物质污染,必须符合国家食品卫生法的要求和食品行业质量标准.有机食品是一类真正源于自然,富营养,高品质的环保型安全食品.

有机食品生产,加工和贮运技术规范

有机食品的生产和加工有一套完整的质量安全保证体系和生产加工技术规范,并要求有机食品的生产,加工,贮藏,运输等全过程必须有完整的档案记录.

二,有机农产品生产的基本要求

1 生产基地在最近三年内未使用过农药,化肥等违禁物质

2 种子或种苗来自于自然界,未经基因工程技术改造过

3 生产基地应建立长期的土地培肥,植物保护,作物轮作和畜禽养殖计划

4 生产基地无水土流失,风蚀及其他环境问题

5 作物在收获,清洁,干燥,贮存和运输过程中应避免污染

6 从常规生产系统向有机生产转换通常需要两年以上的时间,新开荒地,撂荒地需至少经12个月的转换期才有可能获得颁证;

7 在生产和流通过程中,必须建立比较完整的质量管理体系,三,有机食品加工的基本要求

原料必需是来自已获得有机认证的产品和野生(天然)产品,其在终产品中所占的比例不得少于95%;只允许使用天然的调料,色素和香料等辅助原料和《OFDC有机认证标准》中允许使用的物质,不允许使用人工合成的添加剂;有机产品在生产,加工,贮存和运输的过程中应避免污染;加工/贸易全过程必需有完整的档案记录,包括相应的票据.

四,有机食品贮藏要求

①仓库必须远离污染源,并保持周围环境清洁卫生,应有防霉,防虫和防鼠措施,严禁使用人工合成杀虫剂.

②有机食品不允许直接堆放在地面上,不得与普通食品同处存放,禁止与化学合成物质接触.

③有机食品的保质贮藏必须采用干燥,低温,通风,气调贮藏,紫外线消毒等物理和机械方法,不得使用人工合成的化学物质或有潜在危害性的物品.

④在贮藏中定期抽检,防止食品变质或发生虫害.

无公害食品:

农药残留达到无公害食品标准,许可使用无公害食品标志的安全食品.