后生动物的起源和进化.docx

《后生动物的起源和进化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《后生动物的起源和进化.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

后生动物的起源和进化

第二章 后生动物的起源和进化

后生动物相当于原生动物而言,是多细胞动物。

构成多细胞动物身体的每个细胞在自然条件下食取独立生存能力,通过细胞形态的分化、技能的分化、细胞间的相互联系而共同完成生命机能。

第一节后生动物的组织分化

后生动物随着身体细胞数目的增加,形成组织。

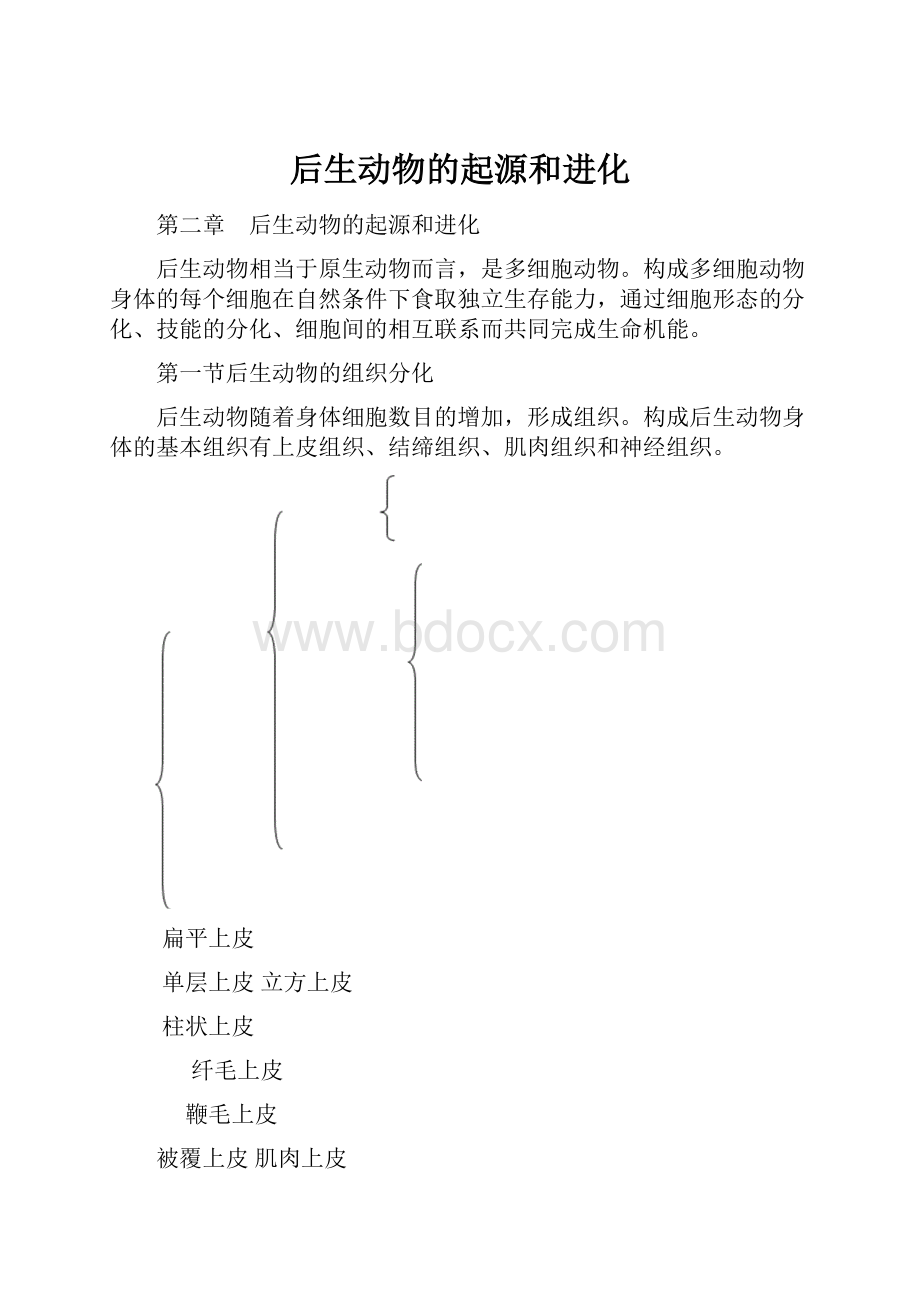

构成后生动物身体的基本组织有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。

扁平上皮

单层上皮立方上皮

柱状上皮

纤毛上皮

鞭毛上皮

被覆上皮肌肉上皮

特化上皮下沉上皮

合胞下沉上皮

角质上皮

腔隙上皮

上皮组织神经上皮

假复层上皮

复层上皮

腺上皮

感觉上皮

上皮组织覆盖身体表面、内部器官表面和腔隙管道面。

上皮组织细胞排列紧密、细胞间质少、细胞具极性、分基底面和游离面,基底面附着基膜(许多无脊椎动物上皮组织常无基膜),上皮组织具脱落和更换的特征,担任保护、吸收、分泌、排泄、感受等机能。

被覆上皮覆盖身体表面、内部器官表面和腔隙管道面。

扁平上皮如血管及体腔的腔面。

立方上皮如有些腺体的腺泡细胞。

柱状上皮如动物的胃肠腔面,许多无脊椎动物的体表上皮。

纤毛上皮:

上皮细胞表面布满纤毛,如涡虫身体腹面的体表上皮,软体动物外套膜上皮,脊椎动物呼吸管道腔面部分上皮细胞。

鞭毛上皮:

上皮游离面具一根鞭毛,如假体腔动物、颚胃动物、棘皮动物上皮。

肌肉上皮:

上皮中含肌原纤维,细胞能够收缩,如腔肠动物体表上皮。

下沉上皮:

上皮细胞的胞体下沉到基膜以下的组织中(吸虫、绦虫的表皮)

合胞下沉上皮:

角质上皮:

体表上皮细胞具有很强的分泌角质层的能力(蛔虫、蚯蚓、昆虫体表上皮)。

腔隙上皮:

上皮细胞中具有间隙(棘头动物)。

神经上皮:

上皮细胞基部有很多突起,突起与神经细胞突起交织在一起(棘皮动物)。

假复层上皮:

存在于脊椎动物中,单层上皮细胞高矮不同,核不排列在同一水平上,形似复层上皮,如脊椎动物呼吸管道腔面。

腺上皮:

具有很强的分泌能力,或者单个独立存在于上皮中,或许多细胞构成腺体。

感觉上皮:

无脊椎动物感觉上皮多暴露于体外(昆虫的感觉毛)

联结组织无脊椎动物联结组织

脊椎动物联结组织疏松结缔组织

致密结缔组织

脂肪组织

结缔组织骨针

骨杯

无脊椎动物骨组织外骨骼

骨组织内骨骼

软骨

透明软骨

软骨弹性软骨

脊椎动物骨组织纤维软骨

硬骨

血液及淋巴

结缔组织有少量的细胞及大量的细胞间质所组成,间质中含有无定型的基质及纤维。

脊椎动物结缔组织极为发达。

联结组织:

最广泛分布在体内组织与器官之间的一种起联结作用的组织。

如海绵动物、腔肠动物的中胶层,细胞多呈变形虫状。

疏松结缔组织:

含有多种散在的细胞(成纤维细胞、巨噬细胞、浆细胞、脂肪细胞),间质发达,含有丰富的胶原纤维、弹性纤维、网状纤维。

致密结缔组织:

细胞与基质均不发达,纤维发达,如肌腱。

脂肪组织:

聚集的脂肪细胞构成脂肪组织,细胞间常被疏松结缔组织分隔成小叶。

多数无脊椎动物脂肪细胞在体内游离,只有昆虫形成发达的脂肪组织,脂肪小叶分布与血腔中。

脂肪小叶中有含菌细胞(含共生菌)、尿盐细胞。

骨组织:

无脊椎动物骨组织主要由外胚层分泌形成,如海绵动物的钙、硅质骨针和中胶层;腔肠动物的有机质围鞘和钙质骨杯;软体动物碳酸钙质的贝壳;节肢动物门多糖蛋白质外骨骼;棘皮动物和头足类中胚层形成的内骨骼,头足类中胚层还形成软骨。

脊椎动物骨组织有软骨和硬骨,都是由中胚层形成。

软骨大量存在于胚胎时期,成年后局部保留。

软骨组织骨细胞常有1~4个,包围在一个骨小腔中,基质发达,呈凝胶状,其中沉积碳酸钙。

基质中如纤维很少,称为透明软骨(如关节软骨);如有大量弹性纤维称为弹性软骨(耳廓软骨);如有成束的胶原纤维则称为纤维软骨(如椎间盘软骨)。

硬骨是脊椎动物特有的骨组织,骨细胞具有长的突起,围绕哈佛氏管呈同心圆排列,基质中沉淀碳酸钙和磷酸钙,构成骨板。

骨细胞、骨板、哈佛氏管构成哈佛氏系统。

哈佛氏管中有神经和血管。

血液及淋巴:

细胞游离分散,间质发达呈液态。

无脊椎动物没有淋巴组织,真体腔无脊椎动物才出现血液。

一些种类只有较大的血管而无毛细血管,以至血液和胞体液混合。

少数种类有蚯蚓血红蛋白,血液中有白细胞但是没有统一分类类型。

呼吸色素多为藻蓝素,多溶于血浆中。

脊椎动物血液均在血管中,血液与体液分离,血浆中含有大量纤维蛋白原。

血细胞有三类:

红细胞、白细胞和血小板(不完整细胞)。

淋巴系统为脊椎动物特有,淋巴细胞有免疫功能。

肌线

无脊椎动物斜纹肌

肌肉组织横纹肌

平滑肌

横纹肌

脊椎动物心肌

平滑肌

肌肉组织由肌细胞和间质构成,间质不发达,肌细胞纤维状。

肌细胞内含平行排列的肌原纤维,肌原纤维由粗肌丝(肌球蛋白丝)和细肌丝(肌动蛋白丝)构成。

无脊椎动物肌肉成分具有多种形态:

变形虫原生质中含有粗细肌丝,可作变形运动;钟形虫柄部细胞质中含有肌线,有收缩功能,不需要ATP参与,而是在钙离子参与下进行收缩运动;最先出现的肌细胞是斜纹肌,存在于扁形、线虫、环节和软体动物中,肌细胞内含平行的肌原纤维,肌球蛋白和肌动蛋白规则排列,使肌原纤维形成明带和暗带,明暗带在肌原纤维中呈螺旋状排列,因此在纵切面上表现出斜纹。

横纹肌:

出现在软体动物门中,节肢动物和脊椎动物尤其发达。

细胞多核,由肌丝形成明暗带呈平行排列,肌丝均在同一平面上起止,使肌细胞表现出横纹。

收缩依靠粗细丝滑动,并使肌段由两端向中间靠拢。

横纹肌收缩迅速,但不持久,易疲劳,收缩力不如斜纹肌。

节肢动物横纹肌直径大于脊椎动物,肌段长度变化大,肌细胞收缩频率变化大。

这是由于昆虫的肌纤维明带短,肌球蛋白两端有弹性纤维终止在Z线上,一次神经冲动可引起多次收缩。

平滑肌:

细胞梭形,肌原纤维由粗细肌丝组成,但是肌丝不规则排列,所以不表现纹理。

粗肌丝中除肌球蛋白外,还有副肌球蛋白。

平滑肌收缩缓慢持久,不易疲劳,收缩时耗氧低,所以软体动物闭壳肌壳长久维持收缩状态。

心肌:

仅分布于心脏,细胞分支状,分支通过闰盘相互联结,肌细胞有横纹,但是不随意。

脊椎动物横纹肌多附于骨骼,又称为骨骼肌,为随意肌;平滑肌多分布于内脏,为不随意肌。

无髓神经纤维

神经组织有髓神经纤维

巨大纤维

神经组织由神经细胞及神经胶质细胞组成。

根据神经细胞突起的数目,可将神经元分为单极神经元、双极神经元、多肌神经元。

一个神经元与另一个神经元或与肌肉细胞、腺细胞构成突触。

突触可以是化学突触,以神经递质传导;或者为电突触,彼此直接接触,进行电传导。

神经胶质细胞在中枢内也有突起,但不分树轴突。

在中枢之外的胶质细胞构成神经膜细胞,包围在神经细胞之外。

许多无脊椎动物神经轴之外没有神经胶质细胞包围,这种神经称为无髓神经纤维。

高等种类为有髓神经纤维。

许多无脊椎动物极少数脊椎动物具有巨大纤维,如环节动物、软体动物、鱼类都有,它是由一个或者几个神经元的轴突融合而成,具有快速传导的功能。

第二节后生动物的发生学及形态学特征

具有有性生殖的后生动物,可以认为的划分为胚前发育、胚胎发育、胚后发育3个阶段。

胚前发育质指亲本体内进行的生殖细胞形成的阶段;胚胎发育是从精子与卵子的融合形受精卵开始,知道新个体的孵化出生;胚后发育是新个体的生长、变态、衰老及死亡的过程。

一胚前发育——生殖细胞的形成

(减数分裂过程)

在初级卵母细胞内大量积累卵黄物质,合成柄贮存RNA、核糖体及蛋白质,形成生长期。

二动物的早期胚胎发育

受精作用。

卵裂:

是指受精卵的细胞分裂。

卵裂形成的细胞叫做分裂球,分裂球本身不生长,分裂次数越多,分裂球越小。

完全卵裂:

当卵黄少并且分布均匀时,卵裂时整个细胞进行分裂。

不完全卵裂:

卵黄多而集中,分裂时仅卵的一部分进行分裂。

卵裂时,第一二次为经裂,第三次为纬裂。

一些完全卵裂(腔肠、棘皮、文昌鱼、哺乳动物),其分裂球在动物极与植物极之间均呈直线排列,且分裂球大小相似,这种卵裂成为辐射卵裂。

另外,棘皮动物及行辐射卵裂的脊椎动物在卵裂的早期,分裂球之间可以相互替补。

例如海星受精卵在4分裂球时,将分裂球分离单独培养,如果条件适宜,每个分裂球都能发育成一个完整的囊胚,甚至完整的幼体,这种分裂称为不决定型分裂。

在完全卵裂中,相当多的无脊椎动物(扁形、软体、环节)进行螺旋卵裂,即从第三次分裂开始其分裂轴与赤道面呈45度倾斜,使分裂球在两极之间不排列在一直线上,下排分裂球介于上排两个分裂球之间,彼此交错呈螺旋状,动物极分裂球小于植物极分裂球。

另外,如果在分裂早期拿走一个分裂球,发育后的个体缺乏该细胞应分化的组织或器官,即每个分裂球早已决定了未来的分化,这种卵裂称为决定型卵裂。

对于螺旋型卵裂,当受精卵经过纬裂形成8个分裂球时,我们称为一个四集体。

靠近动物极的四个细胞较小,定名为:

1a1b1c1d,植物基的4个细胞较大,定名为:

1A1B1C1D;随后几次分裂,形成的四集体小分裂球均来自大分裂球,定名为:

2a2b2c2d和2A2B2C2D。

当第一个四集体开始分裂时,它们的分裂次序以指数标记,如1a分裂的两个子细胞分别定为:

1a1和1a2,当这两个细胞再分裂时,则增加更多的指数,如:

1a11和1a12,1a21和1a22,以此类推。

在动物界中,有一些种类为不完全卵裂(头足类、鸟类、爬行类),它们的卵中含有大量的卵黄并集中在植物极,受精卵分裂时仅发生在动物极的原生质部位,植物极的卵黄不分裂,结果胚盘位于动物极形成盘状卵裂。

昆中的卵为中黄卵,卵黄位于卵的中央,外周为原生质,卵裂仅发生在外周的原生质部位,这种称为表面卵裂。

囊胚形成:

在卵裂形成一定数量的分裂球以后,分裂球呈单层球形分布,进入囊胚期。

一般中央有一个空腔,称囊胚腔。

少数动物的囊胚无囊胚腔,称为实囊腔(如某些腔肠动物)。

原肠形成:

形成囊胚以后,胚体继续分化发育,结果形成一双胚层的时期,就是原肠胚。

外层细胞称为外胚层,内层细胞称为内胚层,内胚层中形成空腔,称为原肠腔,与外界的开口称为胚孔。

原肠胚的形成方式是多样的。

移入法:

囊胚后期,部分细胞移入囊胚腔,最后排列形成内胚层,以后再出现原肠腔及胚孔(某些腔肠动物)。

分层法:

某些腔肠动物囊胚形成以后,囊胚细胞同时分裂,形成内外两层,分别发育成内外胚层。

外包法:

软体动物囊胚起,动物极细胞分裂迅速,将植物极细胞完全包围形成原肠胚。

内陷法:

某些棘皮动物(海星)在囊胚起,植物极细胞向囊胚腔内陷形成原肠。

在后生动物中,低等多细胞动物属于两层细胞或者两胚层动物。

身

体由两层细胞组成,例如中生动物,是最原始的多细胞动物,营寄生生活,胚层分化不明显。

海绵动物在个体发育后期,胚层发生逆转现象,致使两层细胞的来源不同于其他后生动物胚层的起源,因此海绵动物又称为侧生动物。

腔肠动物和栉水母动物两层细胞来自内外胚层,消化腔来自原肠腔,口来自胚孔,所以称为真后生动物。

以上四类动物在体制上都是辐射对称,这种体制只适合于固着及飘浮生活。

中胚层与体腔的形成:

在三胚层动物中,中胚层出现的同时还出现了体腔。

在行螺旋卵裂的扁形、软体、环节动物中,中胚层来源于囊胚期的4d细胞。

在有体腔的动物,中胚层的中央出现空腔,形成体腔囊,空腔是体腔的雏形。

在分节无脊椎动物中,在发育过程中,体腔囊按节排列。

体腔囊的裂隙继续扩大,最后使囊壁外侧的中胚层细胞与外胚层联合形成体壁,囊壁内侧的中胚层细胞与内胚层联合形成脏壁中胚层,中央出现的空腔发育成体腔,这种体腔称为真体腔。

凡由端细胞(4d细胞分裂成的两个位于胚孔两侧的细胞)形成中胚层团,再由中胚层团发育出体腔,这种体腔形成的方法称为裂腔法。

以裂腔法形成中胚层和体腔的动物称为裂腔动物。

中胚层及体腔的另一种形成方式出现于棘皮动物、脊索动物,其中胚层来源于原肠胚的肠体腔囊,即由原肠壁的两侧向外突起一对囊(如发育中经过分节的脊椎动物),以后分离形成中胚层,其中的空腔为真体腔。

这种中胚层和体腔的形成方法称为肠腔法。

以肠腔法形成体腔的动物称为肠腔动物。

中胚层出现以后,胚胎继续发育形成器官、系统,从而使体制从两胚层的辐射对称进化到三胚层所具有的两侧对称。

在三胚层动物中,如果出现辐射对称(棘皮动物,幼体两侧对称,成体辐射对称),也是次生性的。

根据胚孔的形成发展,人为地将动物分为两大类:

胚孔如果形成成体的口,称为原口

在多细胞动物中,只有扁形、纽形、颚胃动物是三胚层、两侧对称、不具体腔。

无体腔动物的体壁和消化道之间充满中胚层起源的细胞及细胞间质构成的实质。

在三胚层、两侧对称动物中,除上面三种没有体腔外,其他均为有体腔动物。

动物界中最先出现的体腔是假体腔,它不是由中胚层裂开的腔,而是来自胚胎时期的囊胚腔。

这种体腔没有脏壁肌肉层,肠壁仍为单层细胞,没有体腔膜,器官系统在体腔内游离。

虽然假体腔是初级的原始的体腔形式,但是内部的体腔液起到了循环和输送物质的作用,特别是在蠕虫类中,体腔及体腔液作为一种流体静力骨骼起支持的作用。

多细胞动物中的腹毛、轮形、动吻、线虫、线形、棘头、内肛动物均为假体腔动物。

其他动物均为真体腔动物,体腔由裂腔或肠腔法构成,为中胚层包围,具有体壁肌肉层和肠壁肌肉层,使肠道可以蠕动,有由中胚层形成的一层单细胞体腔膜,包围在体腔之外及器官系统表面形成系膜,以固定之用。

在真体腔动物中,软体、鳃弋、星虫、嗌虫、环节、须腕、有爪、缓步、舌形、节肢动物,属于裂腔动物,原口;毛颚、棘皮、半索、脊索动物属于肠腔动物,后口;外肛、埽虫、腕足动物,卵裂、体腔形成类似于后口,幼虫与软体环节相同,属于原口,因此,这三种动物在动物界的地位介于后口与原口之间。

分节:

分节现象是指胚胎及成体出现的一系列成线形排列的体节。

这种现象仅在胶高等的种类中(环节、节肢、脊索)出现。

分节现象是后生动物在中胚层出现后发展起来的形态分化。

在真体腔动物种,中胚层出现的同时,也形成了一系列体腔囊,体壁肌肉、内脏(血管、神经、排泄系统)出现重复排列,这样身体就出现了分节。

唯一不受分节影响的是内胚层形成的消化管。

同律分节

异律分节

第三节后生动物的起源

后生动物起源于单细胞动物。

但是由哪类单细胞动物以及怎样进化,仍由不同意见。

主要看法为以下两种:

多核理论:

认为后生动物起源于多核的原纤毛虫,即后生动物的祖先在结构上是多核的,以后每个核获得一部分原生质及核膜,形成多细胞动物。

群体理论:

是最经典最流行的多细胞动物起源学说。

认为后生动物起源于群体鞭毛虫,以后群体的分化形成多细胞动物。

这种祖先鞭毛虫称为囊胚虫,以后形成原肠虫。

因此这种假想的祖先类似于现存的腔肠动物的浮浪幼虫。

,因此又称为浮浪幼虫祖先。

第四节动物界的简要分类

林奈双命名法:

学名采用拉丁文或拉丁化的文字书写,以属名和种名联合构成。

属名在前,多为单数主格名词,第一个字母大写;种名在后,多为形容词,第一个字母不大写。

定名人还应附在种名之后,第一个字母大写。

如果形成亚种,亚种则用三名法命名,种名之后写上亚种名,第一个字母不大写。

动物界分门:

32门