安徽省宁绩高速公路隧道施工标准化指南7.docx

《安徽省宁绩高速公路隧道施工标准化指南7.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省宁绩高速公路隧道施工标准化指南7.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

安徽省宁绩高速公路隧道施工标准化指南7

(4)各测点应在避免爆破作业破坏测点的前提下,尽可能靠近工作面埋设,一般为0.5~2m,并在下一次爆破循环前获得初始读数。

初读数应在开挖后12h内读取,最迟不得超过24h,而且在下一循环开挖前,必须完成初期变形值的读数。

(5)净空水平收敛测线的布置应根据施工方法、地质条件、量测断面所在位置、隧道埋置深度等条件确定。

在地质条件良好,采用全断面开挖方式时,可设一条水平测线;当采用台阶开挖方式时,可在拱腰和边墙部位各设一条水平测线。

(6)拱顶下沉量测应与净空水平收敛量测在同一量测断面内进行,可采用水准仪测定下沉量。

当地质条件复杂,下沉量大或偏压明显时,除量测拱顶下沉外,尚应量测拱腰下沉及基底隆起量。

10.3.4.3地表下沉量测

(1)隧道洞口段、地表有建(构)筑物、位于Ⅳ~Ⅴ级围岩中且覆盖厚度小于40m的隧道,应进行地表沉降量测。

根据图纸要求或监理人指示,应在施工过程中可能产生地表塌陷之处设置观测点,地表下沉观测点按普通水准基点埋设。

并在预计破裂面以外3~4倍洞径处设水准基点,作为各观测点高程测量的基准,从而计算出各观测点的下沉量。

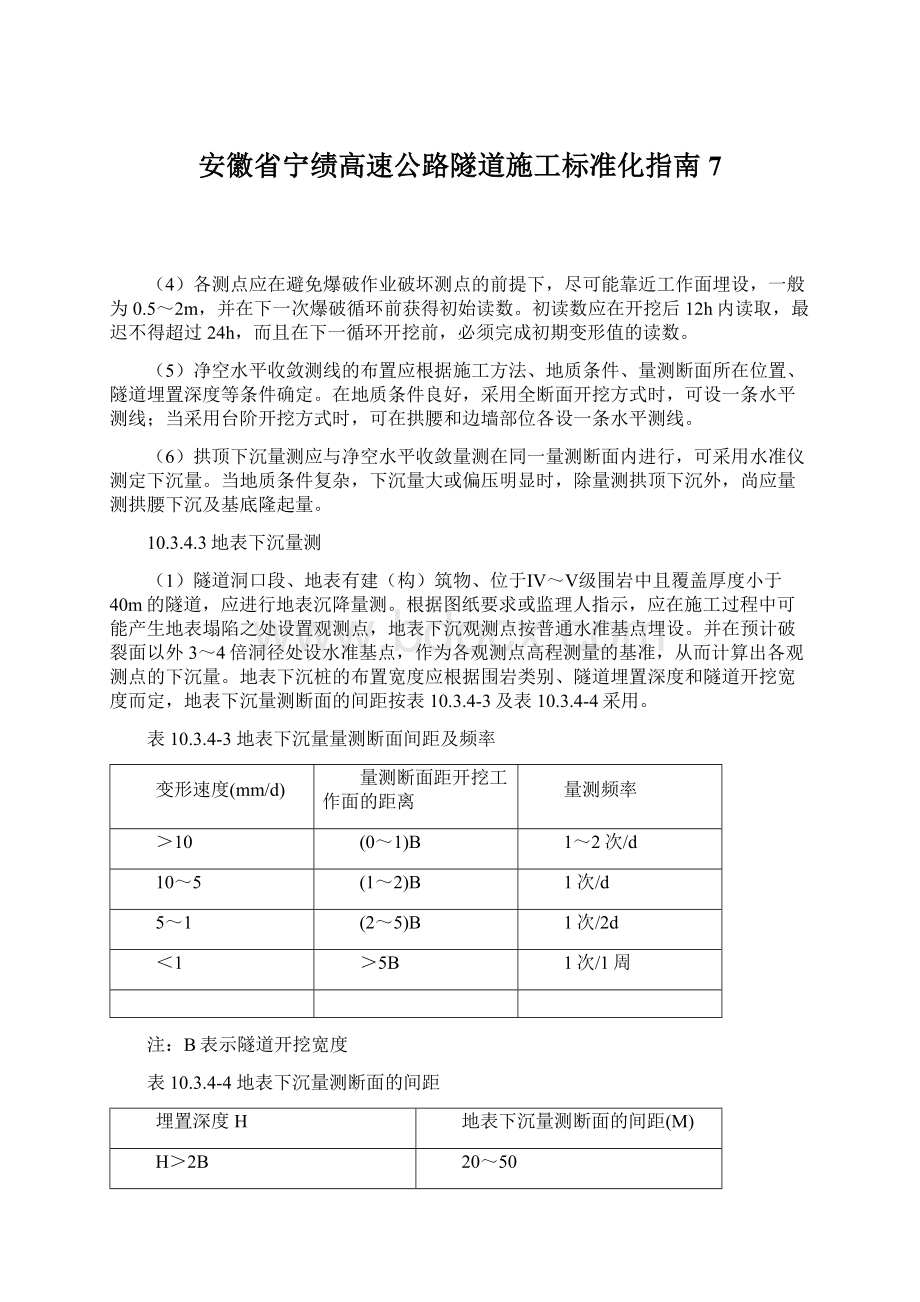

地表下沉桩的布置宽度应根据围岩类别、隧道埋置深度和隧道开挖宽度而定,地表下沉量测断面的间距按表10.3.4-3及表10.3.4-4采用。

表10.3.4-3地表下沉量量测断面间距及频率

变形速度(mm/d)

量测断面距开挖工作面的距离

量测频率

>10

(0~1)B

1~2次/d

10~5

(1~2)B

1次/d

5~1

(2~5)B

1次/2d

<1

>5B

1次/1周

注:

B表示隧道开挖宽度

表10.3.4-4地表下沉量测断面的间距

埋置深度H

地表下沉量测断面的间距(M)

H>2B

20~50

B<H<2B

10~20

H<B

5~10

注:

①无地表建筑物时取表内上限值;②B表示隧道开挖宽度。

地表下沉监测范围横向应延伸至隧道中线量测(1~2)(b/2+h+h0),纵向应在掌子面前后(1~2)(h+h0)(b为隧道开挖宽度,h为隧道开挖高度,h0为隧道埋深)。

测点间距宜为2~5m,并应根据地质条件和环境条件进行调整。

(2)地表下沉量测频率和拱顶下沉及净空水平收敛的量测频率相同。

(3)地表下沉量测应在开挖工作面前方H+h(隧道埋置深度+隧道高度)处开始,直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。

(4)地表下沉的量测尽量与洞内拱顶下沉量测、周边位移量测在同一横断面内,当地表有建(构)筑物时,应在建(构)筑物周围增设地表下沉测点。

(5)地表下沉监测应在隧道开挖前开始,到二次衬砌全部施工完毕,且下沉基本停止时为止。

10.3.5量测数据处理与应用

10.3.5.1一般要求

(1)隧道现场监控量测应成立专门量测小组,负责日常量测、数据处理和仪器保养维修工作,并及时将量测信息反馈给施工部门、设计及施工单位。

测点埋设宜在施工部门配合下,由量测小组完成。

各预埋测点应牢固可靠,不得任意撤换和破坏。

(2)现场监控量测应按量测方案认真组织实施,并与其他施工环节紧密配合,不得中断工作。

(3)每次量测后,应及时进行数据整理和分析,并绘制量测数据失态曲线和距离开挖面距离图;应绘制地表下沉值沿隧道纵向和横向变化量和变化速率曲线。

(4)应根据量测数据处理结果,及时提出调整和优化施工方案和工艺;围岩变形和速率较大时,应及时采取安全措施,并建议变更设计。

(5)围岩稳定性、二次支护时间应根据所测得位移量或回归分析所得最终位移量、位移速度及其变化趋势、隧道埋深、开挖断面大小、围岩等级、支护所受压力、应力、应变等进行综合分析判定。

10.3.5.2量测数据整理、分析与反馈

量测数据整理、分析与反馈应符合下列规定:

(1)当位移-时间曲线趋于平缓时,应进行数据处理或回归分析,以推算可能出现的位移最大值和变化速度,掌握位移变化的规律。

(2)当位移-时间曲线出现反弯点时,则表明围岩和支护已呈不稳定状态,此时应密切监视围岩动态、及时分析原因,提出对策和建议,并及时反馈给有关单位,采取有效措施加强支护,必要时暂停开挖。

10.3.5.3围岩稳定性的综合判别

围岩稳定性的综合判别,应根据量测结果,按下列指标判定:

(1)实测位移值不应大于隧道的极限位移,并按表10.3.5位移管理等级施工。

一般情况下,宜将隧道设计的预留变形量作为极限位移,而设计变形量应根据检测结果不断修正。

表10.3.5位移管理等级

管理等级

管理位移(mm)

施工状态

Ⅲ

U<(U0/3)

可正常施工

Ⅱ

(U0/3)≤U≤(2U0/3)

应加强支护

Ⅰ

U>(2U0/3)

应采取特殊措施

注:

U-实测位移值;U0-设计极限位移值。

(2)根据位移速率判断:

速率大于1mm/d时,围岩处于急剧变形状态,应加强初期支护;速率变化在0.2~1.0mm/d时,应加强观测,做好加固的准备;速率小于0.2mm/d时,围岩达到基本稳定。

在高地应力、岩溶地层和挤压地层等不良地质中,应根据具体情况制定判断标准。

(3)根据位移速率变化趋势判断:

当围岩位移速率不断下降时,围岩处于稳定状态;当围岩位移速率变化保持不变时,围岩尚不稳定,应加强支护;当围岩位移速率变化上升时,围岩处于危险状态,必须立即停止掘进,采取应急措施。

(4)初期支护承受的应力、应变、压力实测值与允许值之比大于或等于0.8时,围岩不稳定,应加强初期支护;初期支护承受的应力、应变、压力实测值与允许值之比小于0.8时,围岩处于稳定状态。

10.3.5.4量测资料

竣工文件中应包括下列量测资料:

(1)现场监控量测计划;

(2)实际测点布置图;

(3)围岩和支护的位移—时间曲线图、空间关系曲线图,以及量测记录汇总表;

(4)量测变更设计和改变施工方法地段的信息反馈记录;

(5)现场监控量测说明。

10.3.6贯通量测

1、隧道两相向施工贯通面的贯通中误差影响值,应符合下表的规定。

测量部位

两开挖洞口间长度(m)

高程中误差(mm)

L<3000

3000≤L<6000

L≤6000

横向贯通中误差允许值(mm)

洞外

≤±45

≤±60

≤±90

≤±25

洞内

≤±60

≤±80

≤±120

≤±25

整个贯通区间

≤±75

≤±100

≤±150

≤±35

2、贯通测量应采用中线法测量,贯通误差不超过允许值时,应按下列要求进行贯通误差调整:

(1)贯通误差调整段为直线时,宜通过加设曲来调整线路中线,所加设的曲线参数应满足《公路路线设计规范》(JTGD20)的要求。

(2)贯通误差调整段全部位于圆曲线地段时,贯通误差应由曲线的两端向贯通面按长度比例调整中线。

(3)贯通误差调整段即有直线又有曲线时,宜通过调整曲线偏角和曲线起(终)点位置调整线路中线,满足现行《公路路线设计规范》(JTGD20)规定,并能保证隧道净空。

3、高程贯通误差不超过允许值时,贯通点附近的高程控制点、应采用由两端分别引测的高程平均值作为调整后的高程,将高程贯通误差的一半分别在贯通面两端未衬砌地段的高程控制点上按水准线路长度的比例调整。

10.3.6竣工后量测

已竣工并交付运营的隧道,经批准后应进行长期运营量测时,运营量测点应在施工期间埋设并移交运营管理单位。

运营量测由运营管理单位设专人进行,或委托第三方进行。

11安全管理与文明施工

11.1安全风险评估与管理

11.1.1对地质条件特别复杂的隧道应按照交通部《公路隧道建设安全风险评估指南》要求开展隧道建设安全风险评估工作。

11.1.2开展桥隧工程安全风险评估的单位,应当具有公路行业设计甲级资质;承担风险评估的单位,应组织经验丰富的地下工程、隧道等领域专业人员组成评估小组;承担风险评估工作的负责人,应具有20年以上设计施工经验和教授级高级工程师技术职称。

11.1.3风险评估与管理必须贯穿于隧道设计和施工全过程,包含设计阶段、招投标阶段和施工阶段,其中设计阶段分为可行性研究、初步设计、施工图阶段。

各阶段风险评估与管理应根据隧道工程技术特点针对安全、环境、质量、投资、工期、第三方等风险进行,以安全风险为风险评估与管理的重点,并高度重视具有突发性和灾难性的风险。

对安全风险等级评定为极高的应予以规避。

11.1.4隧道工程建设各方(包括业主、设计单位、承包人、监理单位等)应主动、及时、动态地进行风险管理,通过风险计划、风险识别、风险估计、风险评价、风险处理和风险监测,优化组合各种风险管理技术,确保风险评估全面、可靠,风险处理合理、有效,风险监测准确,反馈及时。

11.1.5风险评估单位提交的评估报告内容全面,数据完整,客观公正,提出的对策措施具有可操作性。

应包含以下主要内容:

(1)编制依据

1业主制定的风险管理方针及策略;2相关的国家和行业标准、规范及规定。

3隧道基础资料;4各阶段审查意见;5上阶段评估结果。

(2)隧道概况

(3)风险评估程序和评估方法

(4)风险评估内容

(5)风险对策措施及建议

(6)风险评估结论。

11.2安全管理

隧道施工安全管理除应符合《安徽省宁绩高速公路工地建设标准化指南》的有关规定外,还应符合下列要求。

11.2.1隧道开工前,项目部技术人员应向施工作业人员进行技术和安全交底,详细说明隧道质量和安全的有关技术要求和重大危险源,技术和安全交底台帐必须签字确认。

应落实工前教育制度,规范进洞管理。

11.2.2监理人应按规定认真审查承包人的质量安全保证体系,审查隧道施工组织设计中安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准并监督检查实施情况;对危险性较大分部分项工程,还应当审查承包人是否单独编制安全专项施工方案,并按规定组织专家进行论证、审查。

11.2.3各项目业主在编制工程概(预)算及招标文件时,应当将意外伤害保险和安全生产费用作为不可竞争费用,安全生产费用不得低于投标价的1%,其中用于隧道工程的安全生产费用不低于隧道500章投标价的2%,并在施工合同中明确约定。

施工单位对项目业主预付的安全生产费用应当专户存储,专款专用,不得挪作他用。

实行工程总承包的,总承包单位依法将工程分包给其他单位的,总承包单位应当与分包单位在分包合同中明确由分包单位实施的安全施工措施和分包工程安全生产费用。

严禁总承包单位拖欠分包单位的安全生产费用。

监理人应认真监督检查承包人安全生产费用使用情况,监督承包人是否用于购买和更新合格的安全防护用具和设施,落实安全施工措施,改善安全生产条件。

施工现场存在安全事故隐患、未落实安全生产费用的,监理人应立即要求其改正,承包人拒不改正的,监理人应当及时向项目业主、省交通质监站和省高指报告。

11.2.4在洞身开挖过程中,为保证洞内工作人员施工安全,软弱围岩地段应配备安置报警设施和足够长度的、可手动拆卸的逃生钢管,要求管壁厚不宜小于10mm,管径不宜小于600mm,每节管长宜为1500mm~2000mm(见图11.2.4)。

图11.2.4洞内逃生管道及警报器设置

11.2.5承包人应制定专门的应急救援预案,备好应急抢险物资,定期组织应急演练。

要求每个合同段设置1处抢险物质储备点(见图11.2.5)。

11.2.6应在隧道所有作业台架上安装防护彩灯或反光标识,确保车辆通行安全;在台架底部配置消防器材,便于应急火灾事故,见图11.2.6。

11.2.7爆破作业及火工物品的管理,必须遵守现行的国家标准《爆破安全规程》(GB6722-2003)的有关规定。

对有瓦斯溢出的隧道,应按《煤矿安全规程》(2009年)要求,并根据隧道的地质情况、瓦斯溢出程度和设备条件,制定适宜的施工方案。

11.2.8运输车辆不得人料混装,洞内运输车辆必须限速行驶。

洞内倒车与转向,必须开灯、鸣笛;洞口、平交道口和狭窄的施工场地,应设置“缓行”标志,必要时宜安排人员指挥交通。

图11.2.5隧道施工应急救援预案演练

图11.2.6衬砌台车安全标志

11.2.9隧道施工中必须密切注意围岩及地下水等的变化情况,当施工方法或支护结构不适应于实际围岩状态时,必须采取应急措施,并经批准后及时采用合适的施工方法或支护结构。

11.2.10隧道内施工设备应靠边停放,远离爆破点;停放点应选择围岩稳定、支护结构已完成、无渗漏水的位置。

11.3文明施工

11.3.1施工照明

(1)成洞段6~8m设一个固定灯,电线敷设应整齐划一;近掌子面40m内若无敷线应配备移动式照明灯具,保证洞内照明充足。

不安全因素较大的地段应加大照度。

在主要交通道路、洞内抽水机站应设置安全照明,漏水地段照明应采用防水灯头和灯罩,见图11.3.1。

具体布置要求如表11.3.1。

隧道施工照明宜采用荧光灯、荧光高压汞灯、卤钨灯、长弧氙灯或高压钠灯等光源照明。

(2)对各种电气设备和输电线路应有专人经常进行检查维修、调整等工作,其作业要求应符合现行规范规程的要求。

11.3.2通风与防尘

11.3.2.1隧道施工必须采用综合防尘措施,项目业主可定期委托环保部分进行检测。

(1)应采取通风、洒水等防尘措施,并按规定时间测定粉尘和有害气体的浓度。

图11.3.1洞内照明布置及灯箱设置

表11.3.1洞内照明线路及应急灯布置

工作地段

照明布置

开挖面后40m以内作业段落

两侧采用36V、500w卤钨灯各2盏

开挖面后40m~二衬作业区段

每隔20m,左右侧各安设400W高压钠灯1盏

模板台车衬砌作业段

台车前台10~15m增设400w高压钠灯1盏,台车上亮度不足时增设36V、300w或500w卤钨灯

成洞地段

每隔6~8m安装一盏50w节能灯

(2)钻眼作业应采用湿式凿岩,当水源缺乏、容易冻结或岩性不适于湿式凿岩时,可采用带有捕尘设备的干式凿岩,采用防尘措施后应达到规定的粉尘浓度。

(3)凿岩机钻眼时必须先送水后送风。

(4)放炮后必须进行喷雾、洒水,出渣前应用水淋湿石渣和附近的岩壁。

(5)施工人员均应佩戴防尘口罩。

(6)新鲜风流连续经过几个工作面时,在两个面间和混合式通风系统中两组风管交错的距离间,根据防尘效果,应适当增设喷雾器净化风流中的粉尘。

(7)通过调整隧道供风的风速以排除粉尘。

试验观测资料提供:

最低的排尘风速不应小于0.15m/s,在此风速下,呼吸性粉尘能够悬浮并与空气均匀混合而随风流运动;提高排尘风速,粒径稍大的尘粒也能悬浮并被排走;当风速达到1.5~3.0m/s时,作业地点的粉尘浓度可降到最小,一般认为是最佳排尘风速;风速再大,则将使沉降的粉尘产生二次飞扬。

最佳的排尘风速宜通过现场试验认定。

(8)长大隧道还应在压入式的出风口设置喷雾器,以增加空气湿度、降低粉尘含量。

11.3.2.2在整个施工过程中,作业环境应符合下列职业健康及安全标准:

(1)空气中氧气含量,按体积计不得小于20%;

(2)粉尘永许浓度,每立方空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg,每立方空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg;

(3)有害气体最高允许浓度:

1一氧化碳的最高允许浓度为30mg/m3,在特殊情况下,施工人员必须进入工作面时,浓度可为100mg/m3,但工作时间不得大于30min。

2二氧化碳按体积计不得大于0.5%。

3氮氧化物(换算成NO2)为5mg/m3以下。

4早烷(CH4)(瓦斯)按体积计不得大于0.5%,否则必须按煤炭工业部门现行的《煤矿安全规程》有关规定办理。

5二氧化碳渡度不得超过15mg/m3。

6硫化氢浓度不得超过10mg/m3。

7氨的浓度不得超过30mg/m3。

(4)隧道内气温不得高于28℃;

(5)隧道内噪声不得大于90Db。

11.3.2.3通风方式的选择与布设应根据隧道长度、施工方法、设备条件、开挖面积以及污染物的含量与种类等情况确定。

当主风流的风量不能满足隧道掘进要求时,应设置局部通风系统,并应尽量利用辅助坑道。

11.3.2.4隧道掘进150m以上,隧道施工必须实施管道通风。

宜采用大功率风机、大直径风筒压入式通风,长隧道应考虑混合通风方式。

通风应能满足洞内各项作业所需最大风量,隧道工作面风压应不小于0.5MPa。

每人应供应新鲜空气3m3/min,采用内燃机械作业时,供风量不宜小于4.5m3/(min•kW)。

全断面开挖时风速不应小于0.15m/s,导洞内不应小于0.25m/s,但均不应大于6m/s。

11.3.2.5通风机具安装及维护

(1)隧道通风机及通风管应设置专人定期维护、修理,如有破损,必须及时修补或更换。

(2)送风式的进风管口应设在洞外,宜在洞口里程30m以外。

(3)通风管靠近开挖面的距离应根据开挖面大小确定,送风式通风管的送风口距开挖面不宜大于15m,排风式风管吸风口距开挖面不宜大于5m。

(4)通风管的安装应做到平顺,接头严密,每100m平均漏风率不得大于2%,弯管半径不小于风管直径的3倍。

(5)当采用软风管时,靠近风机部分,应采用加强型风管。

(6)通风机运转时,严禁人员在风管的进出口附近停留;通风机停止运转时,任何人员不得靠近通风软管行走和在软管旁边停留,不得将任何物品放在通风管或管口上。

11.3.3成品保护

(1)已完衬砌段落应及时挂牌标明里程桩号,标志牌按20cm×10cm制作,白底红字。

同时加强对成品的保护。

(2)对二衬施工环接缝进行处理,采用弧度尺画线,切割机切缝,缝深约2cm,不整齐处进行局部修凿或经砂轮机打磨后,用高标号水泥砂浆修饰,用钢镘刀抹平,使施工缝圆顺整齐。

(3)监控量测各预埋测点设置专用标识牌,标明测点的名称、部位、编号、埋设日期等;要加强教育,提高所有进洞人员保护意识,对测点进行妥善保护,不得任意撤换和遭到破坏。

11.3.4洞内作业应做到工序衔接,工区分明,各作业工序无相互干挠,通道畅通,并应保持洞内平整;铺底工序应尽可能先行;做到排水通畅,洞内、洞外无积水,不泥泞。

洞内各种文明施工标志标牌设置应符合《安徽省宁绩高速公路工地建设标准化指南》的有关规定。