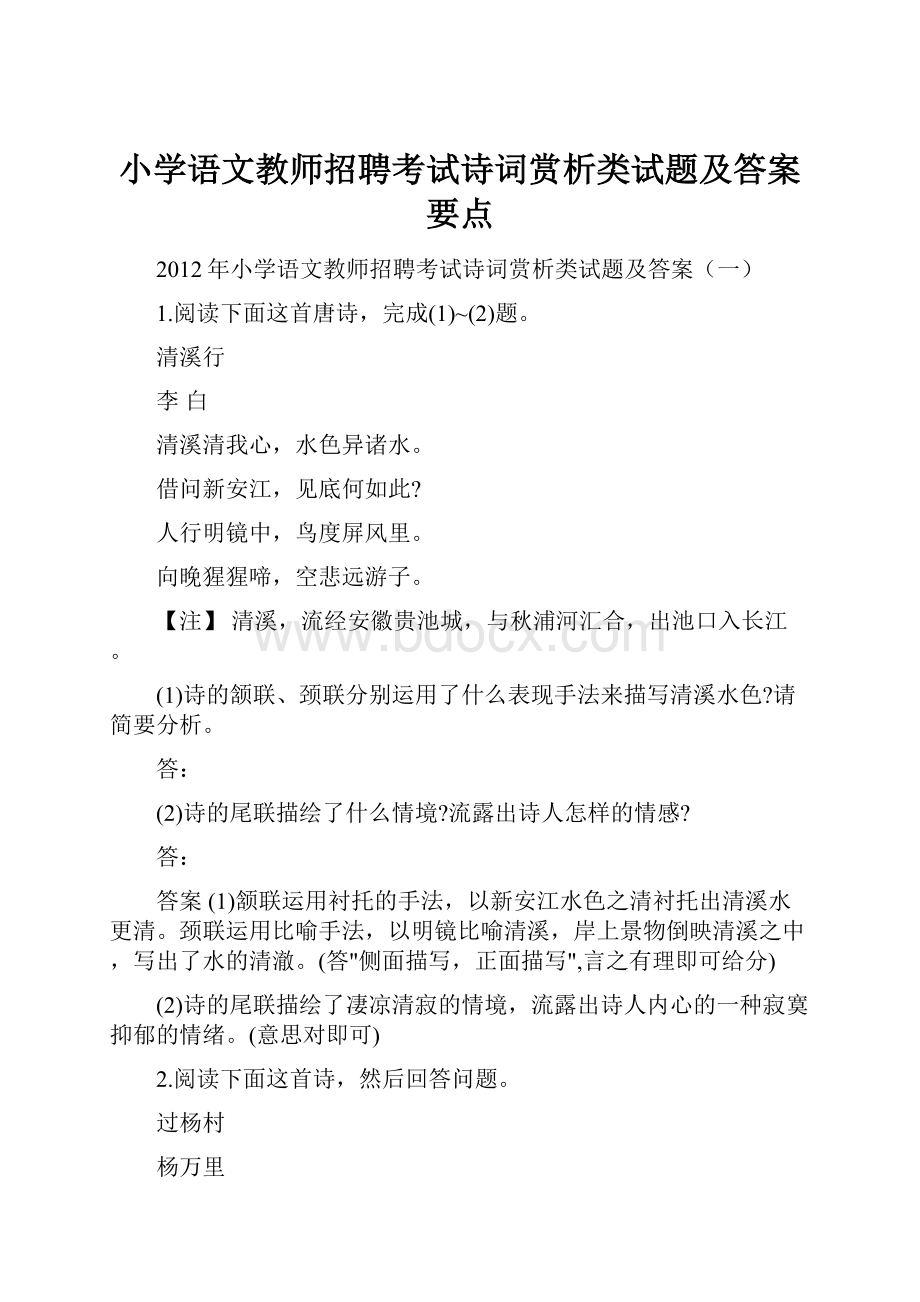

小学语文教师招聘考试诗词赏析类试题及答案要点.docx

《小学语文教师招聘考试诗词赏析类试题及答案要点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学语文教师招聘考试诗词赏析类试题及答案要点.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

小学语文教师招聘考试诗词赏析类试题及答案要点

2012年小学语文教师招聘考试诗词赏析类试题及答案

(一)

1.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

清溪行

李白

清溪清我心,水色异诸水。

借问新安江,见底何如此?

人行明镜中,鸟度屏风里。

向晚猩猩啼,空悲远游子。

【注】清溪,流经安徽贵池城,与秋浦河汇合,出池口入长江。

(1)诗的颔联、颈联分别运用了什么表现手法来描写清溪水色?

请简要分析。

答:

(2)诗的尾联描绘了什么情境?

流露出诗人怎样的情感?

答:

答案

(1)颔联运用衬托的手法,以新安江水色之清衬托出清溪水更清。

颈联运用比喻手法,以明镜比喻清溪,岸上景物倒映清溪之中,写出了水的清澈。

(答"侧面描写,正面描写",言之有理即可给分)

(2)诗的尾联描绘了凄凉清寂的情境,流露出诗人内心的一种寂寞抑郁的情绪。

(意思对即可)

2.阅读下面这首诗,然后回答问题。

过杨村

杨万里

石桥两畔好人烟,匹似诸村别一川。

杨柳荫中新酒店,葡萄架下小渔船。

红红白白花临水,碧碧黄黄麦际天。

政尔清和还在道,为谁辛苦不归田?

【注】''政"通"正",正当的意思;"清和"指农历四月。

(1)试从"绘色"的角度对这首诗的中间两联进行赏析。

答:

(2)结合你对尾联的理解,简析这首诗是怎样表现主旨的。

答:

答案

(1)绿色的杨柳和葡萄,红白相间的鲜花,金黄的麦田和碧蓝的天空,浓墨重彩,色调对比强烈。

诗的中间两联勾画了一幅田园风光的美丽图画。

(2)尾联是作者的感想,意思是说,在这农历的四月天,我还在赶往异地做官的路上,农村是这样的美,何不回家种田?

出去辛辛苦苦做官,究竟是为了谁呢?

这首诗的前三联描写农村的美好风光,目的就是这最后一句。

在主旨上,作者是用自然美来表现对理想生活的追求,用田园乐趣来衬托辞官归隐的愿望。

3.读下面这首宋诗,然后回答问题。

宿济州西门外旅馆

晁端友

寒林残日欲栖乌①,壁里青灯乍有天。

小雨愔愔②人假寐,卧听疲马啮残刍。

【注】①乌:

乌鸦;②愔愔:

寂静无声。

(1)诗中的"乌"和"马"两个意象有何作用?

请简要说明。

答:

____________________________________________________________

(2)诗的三、四两句,叶梦得《石林诗话》作"小雨愔愔人不寐,卧听羸马啮残蔬".其中"不寐"与原诗"假寐"相比哪个更好?

请简要说明理由。

答:

答案

(1)诗中的"乌"和"马"既是实景,又倾注着诗人的感情:

乌鸦暮投林,而诗人却无家可归,疲马尚且夜不眠,人更是如此,"乌"和"马".一反一正衬托了诗人奔波劳顿、凄风苦雨的人生漂泊之情。

(2)"假寐"更好。

"假寐",即坐着打盹儿,表明诗人旅途劳顿,要睡又因心绪不宁,只得"假寐",同时由本句的"坐"的"卧",层次清楚。

而"不寐"则与第四句"卧听"重复。

(说"不寐"好,只要言之成理亦可。

)

4.下面的诗歌,然后回答问题。

八月十五日夜湓亭望月①

白居易

昔年八月十五夜,曲江池畔杏园②边。

今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。

北望乡何处是,东南见月几回圆。

昨风一吹无人会,今夜清光似往年。

【注】①此诗为作者被贬为江州司马后所作。

②杏园:

唐时朝廷举办庆宴的场所。

中秋月

苏轼

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,明月明年何处看。

(1)两首诗都写到了中秋之月,但却有着不同的感慨,请简要说明两首诗各表达了怎样的思想情感。

答:

(2)请就《八月十五日夜湓亭望月》这首诗中运用的对比手法进行简要的分析。

答:

答案

(1)白诗:

抒发了被贬后面对与往昔相似的中秋明月而产生的愁闷(抑郁、惆怅、失落等)之情。

苏诗:

面对不可永在的中秋美景,抒发了人生难料,前景未卜的感叹,表达了应珍惜眼前美好时光及时享受快乐的思想。

(2)昔年与今年的对比:

去年中秋是在京城中的曲江池畔杏园边欢度的,今年中秋却是在被贬后的湓江边度过。

乐情与哀情的对比:

昔之乐游,今之苦叹;昔之欢快,今之愁苦。

5.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

秋夜曲

张仲素

丁丁漏水夜河长,漫漫轻云露月光。

秋逼暗虫通夕响,征衣未寄莫飞霜。

(1)"秋逼暗虫通夕响"一句在整首诗中起到哪些作用?

答:

(2)"漫漫轻云露月光",一句在诗中起什么作用?

诗中主人公是什么人?

流露出怎样的思想感情,请作简要回答。

答:

答案

(1)照应诗题;表现秋虫鸣叫时间之长;暗示思妇(主人公)彻夜不眠;衬托思妇(主人公)离情萦怀和难耐的寂寞。

(2)①承前启后。

(承上句长夜不眠,故而引起望月,为思夫做铺垫。

)

②主人公是位丈夫远行的思妇(或"……的妇女",或"……的中年女子")。

③诗歌表现她丈夫远行独守闺中的凄清孤寂和关怀(关心)丈夫的无限深情。

6.阅读下面这首诗,完成

(1)~(3)题。

闻邻船吹笛

杨基

江空月寒露华白,何人船头夜吹笛。

参差楚调转吴音,定是江南远行客。

江南万里不归家,笛里分明说鬓华。

已分折残堤上柳,莫教吹落陇头花!

【注】分:

料,料想。

(1)下面对诗歌的赏析不正确的一项是()

A.开头与结尾处的景物描写相呼应,寄寓了诗人深厚的情感,营造了优美的意境。

B.第三句写笛声由"楚调"转为"吴音",其中暗含了吹笛人的内在情感。

C.末尾两句情味深长,"折柳"含伤别之意,"陇头花"即"陇头梅",含思念之情。

D.这首诗的体裁为七言古诗,语言质朴无华,意蕴丰富,感人至深。

(2)本诗以"闻邻船吹笛"为题,表现了诗人闻笛的多种感受,这些感受是什么?

答:

(3)这首诗开头两句"江空月寒露华白,何人船头夜吹笛"与《琵琶行》中的诗句"东船西舫悄无言,唯见江心秋月白"都有景物描写,两处写景,作用有何不同?

答:

答案

(1)A(诗歌结尾两句不是写景,而是诗人的心理感受)

(2)诗人感受到吹笛人羁旅行役之苦(或吹笛人作客他乡之久、飘泊别家之远、形色憔悴之状),吹笛人的思乡之情,引发了诗人浓郁的乡思(或引发了诗人共鸣)。

(意思对即可)

(3)杨诗中"江空月寒露华白",描写了秋江月夜空寂、凄清的图景,为闻笛提供了背景,奠定了全诗悲凉、

凄楚的感情基调。

白诗中"唯见江心秋月白",用秋江月夜的寂静,烘托出琵琶声令人沉醉的动人效果。

7.阅读下面一首古诗,完成后面问题。

梅花

闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中。

何方可化身千亿,一树梅花一放翁。

⑴从本诗末句透露的信息可知,这首诗的作者是南宋著名诗人(人名)。

⑵本诗首句表现了梅花的品格。

次句用了的修辞手法,表现了

的景象。

答案⑴陆游⑵①不畏严寒,坚贞不屈②比喻③梅花纯洁、繁茂,漫山怒放

8.阅读下面这首唐诗,回答问题。

听筝

柳中庸

抽弦促柱听秦筝,无限秦人悲怨声。

似逐春风知柳态,如随啼鸟识花情。

谁家独夜愁灯影?

何处空楼思月明?

更入几重离别恨,江南歧路洛阳城。

(1)这首诗题目是"听筝",颔联主要运用哪些艺术手法来描写音乐?

试结合诗句分析其表达效果。

答:

(2)有人说颈联中"独"与"空"堪称诗人炼字的典范,请对这两个字作简要赏析。

答:

答案

(1)这一联主要运用了通感、比喻、拟人手法。

通过对"柳态"和"啼鸟"的描摹,以视觉写听觉,化无形为有形,更加形象可感地写出了分别的伤感。

(2)"独"突出了孑然枯坐、愁对孤灯的形象,"空"表现离人远行、无所依从的情景;这两个字渲染了一种孤寂、凄清的气氛,抒写了人物内心的忧郁和思念。

(能将两个字结合诗歌准确分析即可得分)

9.读下面这首诗,完成

(1)~(3)题。

遇旧友

吴伟业

已过才追问,相看是故人。

乱离①何处见,消息苦难真。

拭眼惊魂定,衔杯笑语频。

移家就吾住,白首两遗民。

【注】①乱离:

指明,清之际的战乱。

(1)下列对诗句的理解,不正确的一项是()

A.消息苦难真:

听到关于朋友的消息,也苦于难辨真假。

B.拭眼惊魂定:

擦干百感交集的泪水,惊悸的心安定下来。

C.衔杯笑语频:

难得相遇的老朋友举杯同饮,笑语频频。

D.白首两遗民:

战乱中我已白发苍苍,成了被遗忘的人。

(2)"已过才追问"一句中的"已""才"两字似不着力,实则耐人寻味。

请简要说明。

答:

(3)请简析"乱离何处见,消息苦难真"一联在全诗中的作用。

答:

答案

(1)D("成了被遗忘的人"错。

)

(2)"已"强调了两人已经擦肩而过,"才"强调了错过之后才觉面熟,又回去"追问"的情形。

两字呼

应,表现了两人变化之大,突出了相逢的意外。

(3)这两句强调了"离乱",交待了相逢的背景,表明了相逢的不易,突出了相逢的惊喜,也才有了相认后

的盛情相待。

给相逢之喜增加了悲凉的色调。

10.读下面这首诗,完成

(1)~(3)题。

夜泊牛渚怀古

李白

牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军①。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆去,枫叶落纷纷。

【注】①谢将军:

谢向镇守牛渚时,偶遇家贫的袁宏,十分欣赏,彻夜长谈,从此名声大振。

(1)下列诗句的理解,不正确的一项是()

A.诗的一开头,便写出夜晚江面上的辽阔空明,为引发融通古今的情思做好了铺垫。

B.诗人对袁宏在贫寒中被谢尚赏识的际遇非常羡慕,夜泊牛渚,怀古之情涌上心头。

C.望秋月而思古人,诗人不由得发出高亢的呐喊,呼唤那赏识自己旷世才华的伯乐。

D.这首诗简明而又单纯,没有深刻复杂的内容,却有着一份悠然不尽的神韵。

(2)这首诗中的"空"字对颈联的内容起到了什么作用?

请结合诗句进行分析。

答:

(3)针对这首诗尾联的内容,具体谈谈诗人的无尽情思是怎样表现出来的。

答:

答案

(1)C("余亦能高咏"是说"我"也有高咏的才华,不是说诗人"发出高亢的呐喊".)

(2)"空"字是"白白地""无用地"的意思,强调对谢将军的怀念是毫无用处的。

这个"空"字统领了颈联的内容。

颈联指出,"我也能像袁宏那样高吟好诗,可是没有谢尚那样的人来说,感慨当世不再有谢将军那样的爱才识才之人来赏识"我"的才华,与颈联的"空"来呼应,抒发怀才不遇的深沉叹息。

(3)尾联想象次日一早扬帆远去,落叶纷纷的情景,表达了怀才不遇的凄冷寂寞,体现无尽的伤感之情。

11.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

题龙阳县青草湖

唐温如

西风吹老洞庭波,一夜湘君②白发多。

醉后不知天在水,满船清梦压星河。

【注】①青草湖:

位于洞庭湖的东南部,因湖的南面有青草山而得名。

"青草湖"与洞庭湖一脉相连,所以,诗中又写成了"洞庭湖".②湘君:

尧的女儿,舜的妃子,死后化为湘水女神。

(1)请对首句中的"老"字进行赏析。

答:

(2)后人评说这首诗极有"太白遗风".请指出唐温如这首诗的风格特征,并作简要分析。

答:

答案

(1)运用拟人的手法,融情于境,生动传神。

不仅是洞庭湖被西风吹老,诗人自己也被无情的时光吹老,一夜发白,写出了诗人因秋风而生发的悲秋之意,迟暮之感。

(2)风格特征:

想象奇特,飘渺奇幻,浪漫色彩。

①运用拟人和夸张的手法,如"西北吹老洞庭波""一夜湘君白发多""满船清梦压星河".

②意象奇特。

将神话传说、梦境与自然景象组合起来构成一幅飘渺奇幻的画面。

如"湘君""清梦""星河".

12.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

海棠

郑谷

春风用意匀颜色,销得携觞与赋诗。

秾丽最宜新著雨,娇娆全在欲开时。

莫愁粉黛临窗懒,梁广丹青点笔迟。

朝醉暮吟看不足,羡他蝴蝶宿深枝。

(1)明代的王象晋形容海棠曰:

"其花甚丰,其叶甚茂,其枝甚柔,望之绰绰如处女。

"本诗中哪两句表达了这种意思?

并写出海棠怎样的风韵美?

答:

(2)本诗的第三联运用了什么表现手法?

请结合诗句简要分析。

答:

答案

(1)本诗中三、四句表达了这种意思。

海棠最美最动人之处就在于含苞待放之时。

海棠花蕾"新著雨"

而又在"欲开时",色泽分外鲜红艳丽,看上去有如少女含羞时的红晕,娇娆而妩媚。

海棠显得别具一番风

韵,显得异常之美。

(意思对即可)

(2)第三联诗人从侧面对海棠进行烘托。

那美丽勤劳的莫愁女为欣赏海棠的娇艳竟懒于梳妆,善画海棠的画家梁广也为海棠的娇美所吸引而迟迟动笔,不肯轻易点染,唯恐描画不出海棠的丰姿神韵。

则海棠的美丽和风韵也就可想而知,真所谓"不着一字,尽得风流"了。

(意思对即可)

13.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

月

杜甫

万里瞿唐①月,春来六上弦②。

时时开暗室,故故③满青天。

爽和风襟静,高当泪脸悬。

南飞有乌鹊,夜久落江边。

【注】①瞿唐:

瞿塘峡,位于长江三峡奉节至巫山段,安史之乱后,杜甫曾困居于此。

②上弦:

上弦月,农历每月初七、初八的弓形月亮。

③故故:

常常,频频。

(1)作者通过咏月主要抒发了怎样的感情?

(4分)

(2)分别简析"万里"、"时时"、"夜久"这三个词在表情达意方面的作用。

答案

(1)主抒发了杜甫遭逢战乱后漂泊流离、思乡怀归的感情。

(2)万里,表示空间的距离,寓含作者离家万里的漂泊之感。

"时时",表示动作的频率,字面意思是"常常""屡屡",言外之意是作者一次次望月思归的期盼。

夜久,表示时间的延续,暗示作者因思乡怀归而夜深难寐。

14.阅读下面一首唐诗,回答问题。

少年游早行

林仰

霁霞散晓月犹明,疏木挂残星。

山径人稀,翠萝深处,啼鸟两三声。

霜华重迫驼裘冷,心共马蹄轻。

十里青山,一溪流水,都做许多情。

(1)诗题为"早行",诗人是如何表现"早"的?

请作具体说明。

(2)诗人写"啼鸟两三声",营造了什么样的氛围?

有怎样的表达效果?

(3)词的下阕表现了诗人怎样的心境?

又是如何表现的?

请结合诗句简要赏析。

答案

(1)描写特征性的景物表现"早":

早霞已散,晓月犹明,残星未落,寒霜犹重。

(2)清幽静谧(清静),以动衬静。

(3)诗人的心境是轻松愉悦。

有直接表现:

尽管霜重天冷,但诗人心情轻松,便觉马行轻快。

间接表现:

以景写情,心情愉悦,便觉青山流水皆有情,赏心悦目。

12.阅读下面的诗,然后回答问题。

山居即事

王维

寂寞掩柴扉,苍茫对落晖。

鹤巢松树遍,人访荜门稀。

嫩竹含新粉,红莲落故衣。

渡头烟火起,处处采菱归。

(1)简析"遍"字在颔联中的表达效果。

答:

(2)诗的后四句写出了怎样的景与情?

答:

答案

(1)"遍"字表现松茂鹤多,"稀"字表现来访者少,两者对照写出山居环境的幽静。

(2)写出了夕阳西下,炊烟升起,嫩竹荷花清新可爱,人们采菱而归的景象。

表现出作者悠然闲适的心情。

16.阅读下面的宋诗,回答问题。

新晴山月

(宋)文同

高松漏疏月,落影如画地。

徘徊爱其下,及久不能寐。

怯风池荷卷,病雨山果坠。

谁伴予苦吟,满林啼络纬。

【注】络纬:

昆虫名,即纺织娘,善鸣。

(1)颈联"病雨山果坠"一句中"病"字,也有选本写作"疾"字。

请你谈谈"病"字用得更佳的理由。

(2)诗中描写的景色有何特点?

诗人表达了怎样的感情?

请简要分析。

答案

(1)拟人。

山果以雨为病,形象地写出山中雨久,山果因遭雨害而自落的情景,表达出山林的幽静。

而"疾"字则仅能传达雨大雨急的特点,与诗境不合。

(2)这首诗描绘了高松、月影、虫唱、风荷、果落等景色,写出山中月夜初晴后的幽美、寂静、清爽。

表达了作者漫步月夜林下的恬静、愉悦之情。

17.阅读下面的唐诗,然后回答问题。

余干旅舍①

刘长卿

摇落暮天迥,青枫霜叶稀。

孤城向水闭,独鸟背人飞。

渡口月初上,邻家渔未归。

乡心正欲绝,何处捣寒衣?

【注】①本诗是刘长卿寄居在余干(今属江西)旅舍时所作。

(1)这首诗酸用了哪些意象米表达离情乡思?

(2)有人评论此诗具有"时渐进,情渐浓"的特点,请结合相关意象赏析。

答案

(1)暮天,枫叶(霜叶),孤城,独鸟,渡口,月,捣寒衣。

(2)暮色初起,稀稀落落的枫林(飘零的霜叶)触动了诗人的离情乡思;//随着暮色渐浓,孤城关闭,独鸟归巢,诗人孤独寂寞之情渐深;//夜幕降临,明月初上,空寂的渡头更让诗人乡心欲绝:

//偏偏在这个时候,却不知哪里传来捣寒衣的砧声,诗人的思乡之情更加浓烈。

//诗歌正是借助这一系列引发乡愁的意象,随着时间推进不断叠现,从而使离情乡思逐渐浓化。

18.阅读下面这首明代诗歌,然后回答问题。

泊江州

陶安

江云绀绿夕阳边,江水空明海气连。

一点远帆如白鸟,数声急鼓隔苍烟。

浔阳九派疑无地,庐阜千峰直造天。

清夜开樽酹司马,琵琶亭下月当船。

【注】江州:

今江西九江。

陶安:

元末明初诗人。

(1)请赏析"一点远帆如白鸟"这句诗,有人认为是量词用得好,有人认为是比喻用得好,你的看法是什么?

(2)最后一联的表达技巧是什么?

表达了诗人何种感情?

(3)这首诗描写了江州哪些景象,表达了诗人怎样的感情。

答案

(1)点:

突出了远帆的"远",因为远,远帆细小,像一个小点一样,所以用"点"较恰切。

(1分)"如白鸟",也是因为距离远,而江面又是水天相连,感觉到远帆像一只白鸟在移动。

(1分)量词和比喻的运用,都突出了江面的寥阔苍茫。

(1分)

(2)运用典故。

(1分)在清夜在浔阳江头,诗人想起了白居易的《琵琶行》,酾酒祭奠,表达了诗人对白居易的凭吊和同情。

(1分)

(3)诗中描写了江州傍晚的景物。

(1分)绀绿的江云围绕在夕阳的倒影旁,江水空阔明亮,与水上的雾气相连。

远处一只帆船,黄昏的急鼓声在青霭中传过来。

江州支流众多,水面广阔,而远处的庐山的山峰直插云霄。

(2分)作者借景抒情,表达了对江州美景的赞美,又有人在旅途的淡淡的离愁。

(2分)

19.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

蜀先主庙

刘禹锡

天下英雄气,千秋尚凛然。

势分三足鼎,业复五铢钱。

得相能开国,生儿不像贤。

凄凉蜀故妓,来舞魏宫前。

【注】蜀先主,指刘备。

五铢钱,一种钱币。

⑴纪昀说:

"起二句确是先主庙,妙似不用事者。

"请予以说明。

⑵结合全诗内容,简析颈联。

答案⑴"天下"两字囊括宇宙。

"尚"字言庙堂威势逼人,言其生前叱咤风云。

首联高唱入云,境界雄阔绝伦。

概写感受,用事无迹,不实写庙而虚写庙⑵全诗借古喻今,以警后人,阐明了创业难,守业更难的道理;颈联是转折,得相开国创下基业,而得儿不肖,不能效法先人贤德而愚昧误国,正反对比明显。

20.阅读下面的诗歌,回答问题。

江上

董颖

万顷沧江万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩辈数尺沙迫柳,待汝成阴系钓舟。

【注】董颖,大致生活在宋高京绍兴初前后,一生穷困潦倒,迫于生计而常年奔走异乡。

(1)诗歌的前两句主要运用了什么手法?

描写了一幅什么样的画面?

请作简要分析。

(4分)

(2)诗歌的最后一句构思巧妙,前人称之为神来之笔,请对此作简要分析。

(4分)

答案

(1)比喻和动静结合。

诗人站在江边,看青苍色的江水浩渺无边,视野尽头,水天相接,那秋色也一样的浩瀚无际;晴空无云,澄洁明净,犹如一面平展的镜子;

(2)诗人面对这空阔水天,触景生情,悲从中来,不由自主地把江边的无知细柳当成了倾诉对象,等你长大长高的时侯,希望能够把小船系在你身上,悠闲自得地在你浓密的绿荫下垂钓,而现在却不得不离开这里,继续为生计奔波。

借埋怨柳树太小、太细而无法系舟、垂钓,含蓄巧妙地表达了自己对漂泊生活的无奈和安定生活的向往。

21.阅读下面这首诗,然后回答问题。

上太行①

于谦

西风落日草斑斑,云薄秋空鸟独还。

两鬓霜华千里客,马蹄又上太行山。

[注]①此诗作于作者巡抚山西、视察太行山时。

(1)试分析"云薄秋空鸟独还"一句景物描写的特点。

(2)结合全诗,分析"千里客"的形象。

答案

(1)动静结合,鸟的飞动点活了天高云淡的静态画面,使整幅画面有了生气;(2分)衬托,用鸟的渺小衬托秋空的辽阔,使诗歌意境更为开阔。

(2分)

(2)西风劲草,落日暮云,高天归鸟,何等苍茫、壯阔!

大自然的壮阔正衬托出诗人的胸襟。

(2分)塑造了一位虽年事渐高,仍不倦为国事四处奔忙,矢志报国的志士形象,一位忧国忘家的政治家形象。

22.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

送杜十四之江南

孟浩然

荆吴相接水为乡,君去春江正渺茫。

日暮征帆何处泊?

天涯一望断人肠。

(1)第二句中的"渺茫"一词在诗中有什么含义?

(2)"春江正渺茫"与"征帆何处泊"形成强烈的对比,突出表达了作者怎样的情感?

(3)诗的前三句和第四句在抒情方式上有什么不同?

两者之间有什么联系?

答案

(1)"渺茫"一词包含着复杂的情感,从字面上来看它是描写眼前景:

春江上烟波浩淼,雨雾蒙蒙,(1分)其实是写诗人心中的茫然,写出诗人送别友人时的必然若失。

(1分)

(2)"春江渺茫"与"征帆何处泊"形成强烈的对比,阔大的背景衬托出一片征帆的渺小,真有点担心那征帆晚来找不到停泊的处所,表现出诗人对朋友一片殷切的关心。

(1分)同时,揣度行踪,可见送者的心追逐友人东去,又表现出一片依依惜别之情(1分)。

(3)前三句主要写景,饱含感情,含蓄委婉(1分);末链码跟踪则卒章显意,"断人肠"直抒别情(1分)。

前三句蓄势(为下句抒情作准备),结句点破,将惜别之情上升到顶点。

(2分)

23.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

十五夜望月王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

(1)这首诗前两句写景,写出诗人怎样的形象和心境?

(2)诗评家认为此诗之妙,妙在后两句。

请从艺术技巧上作简要分析。

答案

(1)诗歌前面两句写了幽静清凉的秋景,塑造了一个孤独无眠,久久地望月苦思的游子形象,诗人的心境是孤寂凄凉的。

(2)后两句不直抒自己的相思之情,而是用了一种委婉的疑问语气:

不知那茫茫的秋思会落在谁的一边。

明明是自己在怀人,偏偏说"秋思落谁家",这就将诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。

24.阅读下面一首唐诗,按要求答题。

渡桑乾

刘皂

客舍并州已十霜,归心日夜忆咸阳。

无端更渡桑乾水,却望并州是故乡。

[注]①刘皂,咸阳人。

②咸阳在并州西面,相距数百公里;桑乾河在并州北面约二百公里处。

(1)"客舍并州已十霜"中的"霜"字,可否换成"年"?

请简述理由。

(2)请结合全诗简要分析"无端更渡"所蕴含的思想感情。

答案

(1)不能。

因为。

①"霜"字不仅表达了诗人客居并州的时间,而且表现出诗人日夜思乡的愁苦心情。

②"霜"、"阳"、"乡"押韵,音韵流转、乐感优美。

(2)无端,即没来由。

更渡,即再渡。

诗人非但不能回故乡咸阳,反而又要漂泊他乡,"无端更渡"表现了诗人饱受颠沛流离,伤心、无奈之情。

25.阅读下边一首宋诗,完成后边题目。

午枕宋

王安石

午枕花前簟欲流,日催红影上帘钩。

窥人鸟唤悠扬梦,隔水山供宛转愁。

(1)诗歌第二句点明了梦醒的时间,请说说"催"字表现诗人什么感受?

答:

______________________________________________________________________

(2)有人说三四两句很有艺术表现力,请说说诗人运用了哪些表达技巧。

答:

______________________________________________________________________

答案

(1)①他完全没有想到一觉睡了那么长时间,表达了诗人惊异之情;②感觉到时间流逝得很快,表明诗人睡得很香很甜。

(2)①诗人运用了拟人的修辞手法,使鸟和山都人性化,表达了作者的忧愁。

②采用了对比和反衬,以窥人鸟的无情来反衬隔水山的有情。

③"悠扬""宛转",前者是双声,后者是叠韵,因声见情委婉地表达了诗人内心的缠绵不绝的情愫。

④三四两句对仗工整,语意连贯:

诗人鸟唤而梦醒,梦醒而见山,见山而人愁,展现了一个相当复杂的