学年四川省德阳五中高二下学期期中考试历史试题 解析版.docx

《学年四川省德阳五中高二下学期期中考试历史试题 解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年四川省德阳五中高二下学期期中考试历史试题 解析版.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年四川省德阳五中高二下学期期中考试历史试题解析版

2017-2018学年四川省德阳五中高二下学期期中考试历史试题

选择题

1.在湖北郭店楚墓中发现的战国儒家文献中,“德”被看作是“率民向方”的有效途径,“德”被具体化为以礼乐教化百姓,“先人以德,则民进善焉”。

这表明了当时的儒家

A.以关注社会秩序为重要内容B.把克己复礼作为封建统治主要手段

C.符合了普通百姓的实际需求D.促使教育对象朝着平民化方向发展

【答案】A

【解析】由材料“德”被具体化为以礼乐教化百姓,可见当时的儒家以关注社会秩序为重要内容,故选A;克已复礼是要恢复奴隶社会统治秩序,排除B;普通百姓的实际需求是结束战乱,安居乐业,排除C;D与材料无关,排除。

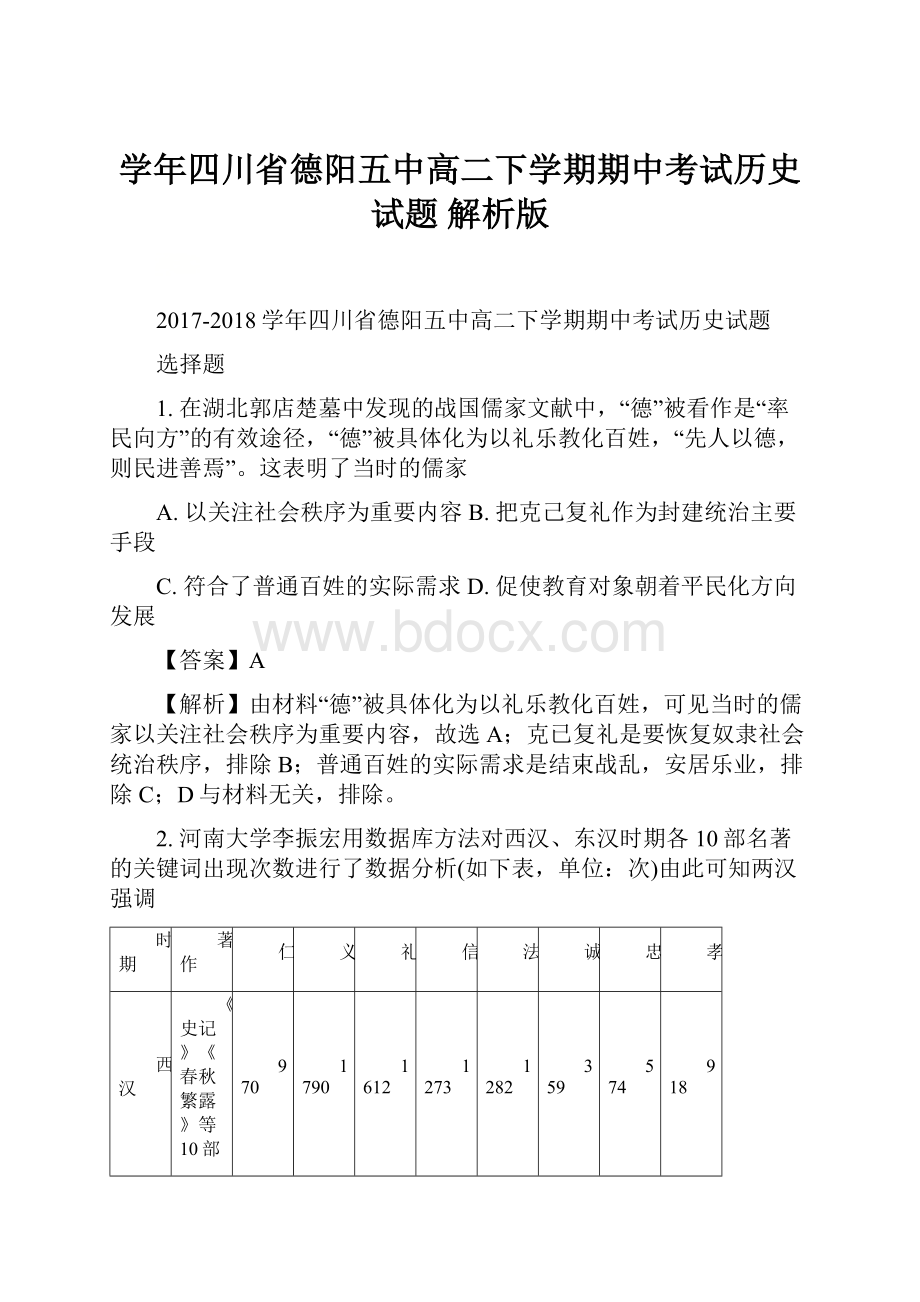

2.河南大学李振宏用数据库方法对西汉、东汉时期各10部名著的关键词出现次数进行了数据分析(如下表,单位:

次)由此可知两汉强调

时期

著作

仁

义

礼

信

法

诚

忠

孝

西汉

《史记》《春秋繁露》等10部

970

1790

1612

1273

1282

359

574

918

东汉

《汉书》《论衡》等10部

822

1720

2052

1540

1922

539

643

1679

A.礼乐文明B.以法治国

C.以孝治国D.外儒内法

【答案】D

【解析】材料内容“仁、义、礼、信、忠、孝、诚”等信息体现了儒家思想内容,“法”体现了法家主张,两汉时期实行外儒内法的治国思想,故D正确;礼乐文明片面强调儒家思想,故A错误;以法治国片面强调法家思想,故B错误;以孝治国的说法片面强调“孝”,故C错误。

故选D。

3.2017年11月,甲骨文成功入选《世界记忆名录》。

甲骨文发现前,殷商时期属于“传说

时代”。

随着殷墟发现大量甲骨文遗存,它记录了商代的天象祲异、王室组成、宗法与宗庙制、王权与神权关系、卜官与占卜制度、土地所有制等,使商代成为可资考察的“信史时代”。

由此说明

A.“传说时代”没有可信历史B.甲骨文是中国最早的古文字

C.考古发现可以填补史书缺载D.历史研究只能依据原始史料

【答案】C

【解析】结合所学知识可知,AD两项犯了绝对化的错误倾向,故可直接排除;六千多年前,我国就已出现原始文字,是可以读出来的图画文字,所以甲骨文不是中国最早的古文字,故可排除B;材料反映了随着殷墟大量甲骨文的发现,使商代成为“信史时代”得以证明,这就填补史书缺载,故此题选C。

4.下面是东晋至唐代有关佛教思想的记述。

据此可认定的历史事实是

记述

出处

“礼教有本,遂因之而成教,则功由在昔……斯乃佛教之所以重资生,助王化于治道者也。

”

东晋高僧慧远

《沙门不敬王者论》

“周孔即佛,佛即周孔。

……周孔救极弊,佛教明其本耳。

”

东晋孙绰《喻道论》

“心平何劳持戒,行直何用修禅;恩则孝养父母,义则上下相怜。

”

唐代高僧慧能

《疑间品第三》

A.佛教的政治地位得到了提升B.儒学思想体系日渐完善

C.佛教思想的中国化倾向明显D.儒佛道三教合一已出现

【答案】C

【解析】由“礼教有本,遂因之而成教,则功由在昔……斯乃佛教之所以重资生,助王化于治道者也”“周孔救极弊,佛教明其本耳”和“心平何劳持戒,行直何用修禅;恩则孝养父母,义则上下相怜”可见在阐发佛教的社会功用,故选C;材料没有涉及佛教的政治地位,排除A;材料没有涉及儒家思想的地位问题,排除B;材料无关儒佛道三教合一,排除D。

5.胡道静称“朱熹是历史上一位有相当成就的自然科学家”,李约瑟也认为:

“理学的世界

观和自然科学的观点极其一致,……朱熹是‘中国历史上最高的综合思想家’”。

二者的评价主要基于朱熹

A.唯心主义的世界观B.格物致知的方法论

C.明道德之善的情怀D.求科学之真的精神

【答案】B

【解析】根据所学可知,朱熹认为要把握“理”,就需要通过“格物致知”的方法,通过接触世间万事万物,在体会到各种知识的基础上加深对先天存在的“理”的体验,最终贯通明“理”。

这其中体现了一定的科学探究精神,这与材料“朱熹是历史上一位有相当成就的自然科学家”“理学的世界观和自然科学的观点极其一致”观点一致,故B项正确。

胡道静和李约瑟肯定的主要是朱熹的方法论,AC两项与题干无关,排除。

D项说法错误,朱熹的主张属于唯心主义,故D项排除。

6.朱熹说:

“人欲者,此心之疾疚,循之则其心私而且邪”,“饥而欲食,渴而欲饮”,“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。

夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。

”由此可知,朱熹的思想

A.扼杀了人性的正当需求B.极力为封建统治辩护

C.宣扬了封建的伦理纲常D.有利于维护公共秩序

【答案】D

点睛:

本题解题的关键是正确理解材料关键信息“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。

夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也”,学生应该结合所学知识从区分天理与人欲的不同点的角度出发,即可得出“有利于维护公共秩序”的结论。

7.王守仁也谈“格物致知”,但他所说的“致知”是“致良知”,“格物”是“正行”,“格者,

正也;正其不正者,去恶之谓也;归于正者,为善之谓也。

”这说明王守仁

A.主张用伦理道德去规范自己的行动B.认为人的意念是天地万物的本原

C.批判程朱理学否认孔孟的至高权威D.承认个人私欲倡导个性自由发展

【答案】A

.....................

点睛:

本题解题的关键是抓住材料关键信息“正其不正者,去恶之谓也;归于正者,为善之谓也”,学生应该结合所学知识从王阳明思想主张出发,排除不符合材料信息的选项,得出用伦理道德去规范行为的结论。

8.元代王实甫《西厢记》里描写崔莺莺遇到张生时回头偷看一眼。

而明末金圣叹改编《西

厢记》时,便删掉了崔莺莺这一动作。

出现这一变化的原因是

A.王实甫未受儒家思想影响B.明代理学居于统治地位

C.明代男尊女卑思想严重D.王实甫倡导个性解放

【答案】B

【解析】明代删除描写崔莺莺遇到张生时回头偷看一眼的动作,是因为崔莺莺的做法违背了儒家伦理纲常思想,其原因在于当时理学影响较深,B符合题意;A材料无从体现;C只是现象而非本质;D与材料主旨不符。

点睛:

理学强调的封建伦理纲常思想,满足了统治阶级维护统治的需求,被统治者采纳,成为官方哲学,理学强调存天理,灭人欲,压抑了人性,材料即是体现。

9.义理之学和考据之学是中国古代儒家经典诠释与流布的两种主要方式。

义理之学注重从

思想理论角度阐发儒学。

考据之学是对传世古文献的整理、考订与研究。

乾隆嘉庆年间考据学盛极一时,嘉庆道光之际,义理之学崛起。

影响这一学风变化的是

A.清朝思想控制逐渐放松B.清朝社会危机日趋严峻

C.西学在中国的广泛传播D.清朝洋务运动的开展

【答案】B

【解析】义理之学和考据之学不属于对封建思想统治危及的作用,属于传统文字考研,受到清朝时期实行思想限制影响,说明清朝时期社会危机日趋严峻,B正确;清朝是严厉思想控制,A错误;西学广泛传播不符合材料主旨,排除C;D是19世纪60年代以后。

10.书院是古代民间的教育机构。

图1是元代书院的分布图,图中数字为各地的书院数量,

由此可知

图1元代书院分布图

A.书院的制度化趋势在加强

B.儒学在元代得到迅速发展

C.政治中心与文化中心日趋一致

D.江南地区的文化相对繁荣

【答案】D

【解析】由图中看出,元代江南地区的书院数量高于其他地区,说明江南地区的文化相对繁荣,D正确;材料无法体现书院的制度化,排除A;材料反映的是各地书院数量,无法体现“儒学在元代得到迅速发展”,排除B;元代都成在大都,即今天的北京,而图片反映江南地区的文化相对繁荣,无法体现政治中心与文化中心日趋一致,排除D。

11.下表是16世纪至17世纪中叶中西科技成就对比。

这反映出

中国

西方

1596年刊印李时珍的《本草纲目》

1637年刊出宋应星的《天工开物》

1639年刊出徐光启的《农政全书》

1642年刊出徐霞客的《徐霞客游记》

1513年刊出哥白尼的《天体运行论》

1628年刊出哈维的《血液循环论》

1632年刊出伽利略的《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》

1687年出版牛顿的《自然哲学的数学原理》

A.中国古代科技已全面落后于西方B.西方已经进入了民主社会时期

C.当时东西方的文化交流不断加深D.西方科技逐渐具有近代化特征

【答案】D

【解析】材料内容并不能说明中国古代科技已全面落后于西方,故A错误;16、17世纪西方还没有进入民主社会时期,故B错误;材料信息也不能体现当时东西方的文化交流不断加深,故C错误;哥白尼的《天体运行论》、哈维的《血液循环论》、伽利略和牛顿的学说都属于近代自然科学,这说明西方科技逐渐具有近代化特征,故D正确。

故选D。

12.《史记·天官书》专门记载天象、星占,在其全部309条占文中,关于用兵的124条,关于年成丰歉的49条,关于皇族和大臣行为的26条,这三项占了总数的二分之二。

由此判断当时天文学的发展

A.主要为农业生产服务B.缺乏系统的天象观测

C.科学性受政治因素影响D.被用来决定战争的胜负

【答案】C

【解析】材料“309条占文中,关于用兵的124条,关于年成丰歉的49条,关于皇族和大臣行为的26条”说明关于用兵和皇族、大臣行为的内容占多数,而用兵和皇族、大臣行为都属于国家政治方面内容,这体现了当时天文学的发展受政治因素影响,故C正确;“关于年成丰歉的49条”,这并不占多数,故不能说明天文学的发展主要为农业生产服务,故A错误;材料未涉及当时是否缺乏系统的天象观测的问题,故B错误;天文学的发展并不能决定战争的胜负,故D错误。

故选C。

13.明清小说中很多作品把“情”和“欲”放在“理”或“礼”之上,充分肯定人的感情和

欲望的合理性,抨击门当户对的传统婚姻观念。

这主要是因为

A.市民阶层发展B.礼教地位动摇C.社会道德败坏D.小说创作繁荣

【答案】A

【解析】明清小说中很多作品充分肯定人的感情和欲望的合理性,这反映了市民阶层重视人性的精神需求,当时市民阶层发展壮大,明清小说适应了市民阶层的需求,故A正确;明清时期礼教地位没有被动摇,故B错误;肯定人的感情和欲望的合理性,这并不等于社会道德败坏,故C错误;小说创作繁荣并不是“肯定人的感情和欲望的合理性”的原因,故D错误。

故选A。

点睛:

本题解题的关键是正确理解材料关键信息“明清小说中很多作品……充分肯定人的感情和欲望的合理性”,学生应该结合所学知识从当时商品经济发展、市民阶层发展壮大的角度入手,即可排除无关选项,得出正确答案。

14.明代小说繁荣。

当时有人认为,小说“虽稗官之流,而劝善惩恶,动存鉴戒,不可谓无补于世……读之使人喜而手舞足蹈,悲面掩卷堕泪者,盖亦有之”。

对此理解正确的是

A.小说成为明代文学主要形式B.小说整合了社会价值观念

C.小说的繁荣反映心学的盛行D.小说有一定社会教化功能

【答案】D

【解析】题干说到了明代小说可以起到“劝善惩恶,动存鉴戒”的作用,使人“喜而手舞足蹈,悲而掩卷堕泪”,所以D符合题意;A没有说到明朝的其他文学形式,所以不能说小说是主要的,故排除;B错在了“整合”,题干没有这种意思表达;C不符合史实,故排除。

15.根据北宋画家郭熙的见解整理成的《林泉高致》一书论及山水画的创作,提出“春山烟云绵联,人欣欣;夏山嘉木繁阴,人坦坦;秋山明净摇落,人肃肃;冬山昏霾翳塞,人寂寂。

看此画令人生此意,如在此山中,此画之景外意也。

”该认识反映其艺术追求是

A.注重用画面传达主观情致与神韵B.强调以花鸟为主要描绘内容

C.传达自然的生命状态以感染观者D.逼真描绘四季山水不同特征

【答案】C

【解析】山水画最大的特点是借助自然表达作者的心境以感染观者,C正确;A是文人画的特点;B属于花鸟画特点;D不属于山水画追求的特点。

16.恭亲王认为“外国交涉事件,必先识其性情,今语言不通,文字难辨,一切隔膜,安望其能妥协?

”“欲悉各国情形,必先谙其言语文字,方不受欺蒙。

”1863年后,京师同文馆、上海方言馆和广州方言馆相继成立。

以上的主张及做法

A.对外妥协退让损害国家利益B.为工业化提供了技术人才

C.抵制外国入侵收回国家权益D.推动了教育转型与近代化

【答案】D

【解析】恭亲王认为与外国交往语言最为重要,因此洋务派建立了有关外语的学校和地方方言学校,这推动了中国教育转型与近代化,故B项正确;ACD三项均在材料中没有体现,应排除。

17.从“中体西用”到“进化论”,再到“阶级斗争论”,反映了中国社会对近代科学文化的理解和选择。

这一选择一以贯之的主题是

A.否定儒家正统思想B.进行反帝反封建斗争

C.弘扬科学与理性精神D.探索国家独立与富强

【答案】D

【解析】不论“中体西用”、“进化论”还是“阶级斗争论”均是在挽救民族危机,均是在探索国家独立与富强的道路,但“中体西用”是在维护封建统治而非进行反帝反封建斗争,也非否定儒家正统思想,更非弘扬科学与理性精神,所以本题只有选D是符合题意的,正确。

18.“时代词汇”是记录社会前行的路标。

“自强、自立、自存、自治、竞存、适存、进化、进步等,有些人的姓名或字号中大量出现适之、竞存、演存、演生”等词汇。

这批新词汇开始广为流行的时代最有可能是

A.太平天国时期B.洋务运动时期C.维新变法时期D.国民革命时期

【答案】C

【解析】戊戌变法时期,严复翻译《天演论》,用西方进化论思想进行变法,出现适之、竟存、演存、演生等词汇,C正确;A、B和D时期没有出现类似词汇,排除。

19.康有为承续了自龚自珍和魏源以来重视时势变易的今文经学历史观,依据“公羊三世说”,将“据乱世”和“升平世”称为小康,而“太平世”则为大同,三者同处于一根朝向未来的时间链上,依次上升。

依材料可知康有为的历史观

A.深受儒家循环史观影响B.受到社会进化史观影响

C.包含了唯物史观的成分D.包含了天命史观的思想

【答案】B

【解析】材料中的“依次上升”说明这不是循环史观,故A项错误;依次上升逐渐进步演化,这明显受到社会进化史观的影响,故B项正确;材料反映的康有为的思想并不能体现唯物史观,故C项错误;天命史观是一种封建的迷信思想,与康有为的思想不符,故D项错误。

故选B。

20.新文化运动期间,辜鸿铭指出:

“中国和欧洲文明都不是绝对完美的文明”,他还批评“中国文人”,并不真正懂得“兼收并蓄”或“扩展”思想。

这这表明他

A.理性看待东西方文化的交流融合B.反对西方文化侵蚀中国传统文化

C.摒弃传统文化全盘吸收西方文化D.与新文化运动的主流认识相一致

【答案】A

【解析】本题考查新文化运动的评价。

新文化运动对东西方文化存在绝对肯定或绝对否定的偏向,带来了严重的消极影响。

题干材料中提到,辜鸿铭批评“中国文人”,并不真正懂得“兼收并蓄”或“扩展”思想,正是批判新文化运动的局限性。

故排除B、C,A项正确。

新文化运动主张学习西方的民主与科学,主张摒弃传统文化全盘吸收西方文化,故与题干材料主旨不符,故排除D。

点睛:

新文化运动具有局限性,一方面脱离了广大人民群众,没有群众基础,另一方面对东西方文化存在着绝对否定和肯定。

21.孙中山认为,共和是中国政治之精髓,先哲之遗业;人们所共尊的尧、舜、禹三代就是

“天下为公”的自治共和时代,共和制度是中国政治的古老传统。

据此可知,孙中山意在

A.批判封建君主专制制度B.剖析民主共和制度的实质

C.为民权主义寻找历史依据D.继承和发展儒家传统文化

【答案】C

【解析】孙中山将共和与尧舜禹自治共和时代联系起来,并认为共和制度是中国政治的古老传统,这说明孙中山为民权主义寻找历史依据,故C项正确;材料未涉及批判君主专制,没有剖析民主共和制度的实质,故AB项错误;材料没有反映出继承儒家传统文化,故D项错误。

22.毛泽东指出,中国的两个革命阶段是在共产主义思想体系指导下的两个有机构成部分,

其间不容横插一个资产阶级专政,第一阶段革命的结果就是建立以中国无产阶级为首领的由各个革命阶级联合专政的新民主主义社会。

这一结论出自

A.《中国社会各阶级的分析》B.《新民主主义论》

C.《论人民民主专政》D.《论十大关系》

【答案】B

【解析】由材料“第一阶段革命的结果就是建立以中国无产阶级为首领的由各个革命阶级联合专政的新民主主义社会”并结合所学知识可以得出其强调的是建立新民主主义国家,该言论出自《新民主主义论》,B符合题意;ACD均与材料无关。

点睛:

本题考查了毛泽东思想的相关内容,要求学生掌握毛泽东思想发展的阶段,以及各个阶段的思想主张及其代表作等。

学生在学习中应该注意加以区分,不能弄混淆。

23.第一次国共合作时期,毛泽东指出:

“农民在乡里造反,搅动了绅士们的酣梦……土豪

劣绅,不法地主阶级,是几千年专制政治的基础,帝国主义、军阀、贪官污吏的墙脚。

打翻这个封建势力,乃是国民革命的真正目标。

”据此可知,此时毛泽东已经关注

A.农村农民革命B.工农武装割据C.人民民主专政D.人民内部矛盾

【答案】A

【解析】材料“第一次国共合作时期……农民在乡里造反,搅动了绅士们的酣梦”反映了国民革命时期毛泽东关注农民革命,故A正确;工农武装割据属于国共十年对峙时期,不是国民革命时期,故B错误;人民民主专政是新中国政权的性质,不符合题意,故C错误;毛泽东在1957年提出《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,不符合题意,故D错误。

故选A。

24.毛泽东:

“为人民服务”;邓小平“我是中国人民的儿子,我的一切都是为了我的祖国和人民;”江泽民:

“坚持立党为公,执政为民,坚持以人民群众为本,必须实施好、维护好、发展好最广大人民根本利益”。

材料体现的共同本质思想是

A.提高党和国家的执政能力B.置人民利益于最高地位

C.中共党人集体智慧的结晶D.一脉相承而又与时俱进

【答案】C

【解析】试题分析:

本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

从材料中的“为人民服务”、“我是中国人民的儿子”、“坚持立党为公,执政为民,坚持以人民群众为本,”都体现了中国共产党人为广大人民利益着想的本质思想与内涵,故B正确;CD是这三种思想的实质,不是本质思想。

A为无关项。

考点:

20世纪以来中国重大思想理论成果·毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想

【名师点睛】20世纪以来中国重大思想理论成果

孙中山提出的三民主义是辛亥革命的指导思想,引导民族资产阶级武装推翻清政府,成立了中华民国,引发了近代中国社会的第一次历史巨变。

毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想是20世纪以来中国马克思主义中国化的重大思想理论成果,是引导中国人民由新民主主义革命到社会主义革命与现代化建设的指导思想,推动了中华民族的独立复兴历程。

二、材料阅读

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一习惯以文化为优先认同单位的古代士大夫,时明清之际天崩地陷式的巨变实在难以接受。

在他们看来,王朝的覆灭便等同于文明的灭绝。

在这种痛苦感情的刺激下,以“华夷之分”提炼出来的民族主义,在当时的士人群体中颇具号召力,可当亡国的刻骨铭心随着时间的流逝而淡去,当满清皇权依靠文化的普世主义确立自己合法性的时候,这种激烈的民族主义也随之瓦解。

——摘编自葛兆光《中国思想史第二卷》

材料二近代中国民族主义是在“过去”与“现在”不断交互和彼此制约的过程中遥步构建并于甲午后初步形成的。

为救亡图存,维新派主张“满汉平等”,“合举国之民心”;立宪派主张“合族救国”;民国后,孙中山将“驱除鞑虏”转变为“民族平等,五族共和”,“使世界强国不敢轻视中国”。

晚清中国思想界呈现出你方唱罢我登场的流动局面,但剖析各种思潮,不难发现民族主义贯穿其中。

——摘编自俞祖华《近代中国民族主义类型及主导价值》等

(1)依据材料一、二并结合所学,概括明清之际民族主义与近代中国民族主义的主要区别。

(2)依据材料二并结合所学知识,归纳近代中国民族主义形成过程的特点,说明近代中国民族主义对民主革命与经济建设的积极作用。

【答案】

(1)主要区别:

前者侧重文化认同,后者强调国家观念;

前者主张尊华贱夷,后者主张民族平等;

前者受儒学影响,后者受西学影响;

前者影响有限,后者影响深远。

(2)特点:

受传统文化与西学共同影响;与救亡图存相结合;内涵不断丰富。

积极作用:

民主革命:

辛亥革命时期孙中山的民族主义有助于推翻满清专制统治;国共第一次合作时期新三民主义成为国民革命的旗帜;抗日战争时期民族主义有助于全民族抗战。

经济建设:

实业救国思潮有助于近代民族工业的发展。

【解析】本题主要考查的是民族主义的相关问题。

从明清之际民族主义与近代中国民族主义的主要区别,近代中国民族主义的特点及其积极作用等方面来分析。

(1)从材料“习惯以文化为优先认同单位的古代士大夫”“华夷之分”“亡国的刻骨铭心随着时间的流逝而淡去,…这种激烈的民族主义也随之瓦解”“合举国之民心”“民族平等,五族共和”“晚清中国思想界呈现出你方唱罢我登场的流动局面,但剖析各种思潮,不难发现民族主义贯穿其中”并结合所学知识可以概括出答案。

(2)从材料“民族平等,五族共和”,“使世界强国不敢轻视中国”“在“过去”与“现在”不断交互和彼此制约的过程中遥步构建并于甲午后初步形成的”“为救亡图存”中可以分析出近代中国民族主义形成过程的特点。

根据所学知识可以从辛亥革命的作用、新三民主义的影响和抗战时期的作用等方面来分析出对近代中国民族主义对民主革命的积极作用。

从实业救国方面来分析出近代中国民族主义对经济建设的积极作用。

26.阅读材料,完成下列要求。

材料

表1

中国明末清初的思想启蒙(16—17世纪)

欧洲文艺复兴(14—17世纪)

明清启蒙运动是在复兴“三代之制”的旗帜下展开的。

如黄宗羲等曾以《左传>中民为“神之主”、《孟子》中“民贵君轻”的思想来批判君主专制:

“古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。

今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。

”早期启蒙运动犹如在理学的磐石下畸形生长的一株弱草,发生的范围主要局限在少数进步思想家中,其影响也未超出少数清醒的地主阶级知识分子及江南一带的士子阶层。

文艺复兴是通过对希腊罗马灿烂的古典文化的重新高扬而进行的一场以人文主义精神反对封建主义精神的斗争。

正如伏尔泰所指出:

文艺复兴的重大意义不在于简单复古,而在于“创新”。

文艺复兴把人的自由与解放推到一个新的阶段,标志着人类文明发展史上的一个重要转折。

——摘编自刘念慈《试析中国早期启蒙运动与欧洲文艺复兴运动的异同》

表1为中国明末清初的思想启蒙与欧洲文艺复兴的对比表。

从表中提取相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。

(要求:

写明论题,中外关联,史论结合)

【答案】示例一

论题:

中国明末清初的思想启蒙与文艺复兴运动都以“复兴”古代思想的形式来反对封建主义。

阐述:

在明末清初尖锐的民族矛盾与阶级矛盾刺激下,启蒙学者以理想化的“三代之制”去衬托“今世之弊”,用传说中的氏族民主制去批判封建君主专制,以“百家争鸣”的诸子学风去声讨盛行于明清的文化专制。

14世纪,欧洲资本主义处于萌芽阶段,新兴资产阶级通过对希腊古典文化的重新高扬,用人文主义精神反对封