第11课 民国时期民族工业的曲折发展学案解析.docx

《第11课 民国时期民族工业的曲折发展学案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第11课 民国时期民族工业的曲折发展学案解析.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第11课民国时期民族工业的曲折发展学案解析

第11课民国时期民族工业的曲折发展

班级:

______姓名:

_______

【课标要求】

了解民国时期民族工业曲折发展的主要史实,探讨影响中国资本主义发展的主要因素。

探讨在半殖民地半封建社会条件下,资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

【课前预习】

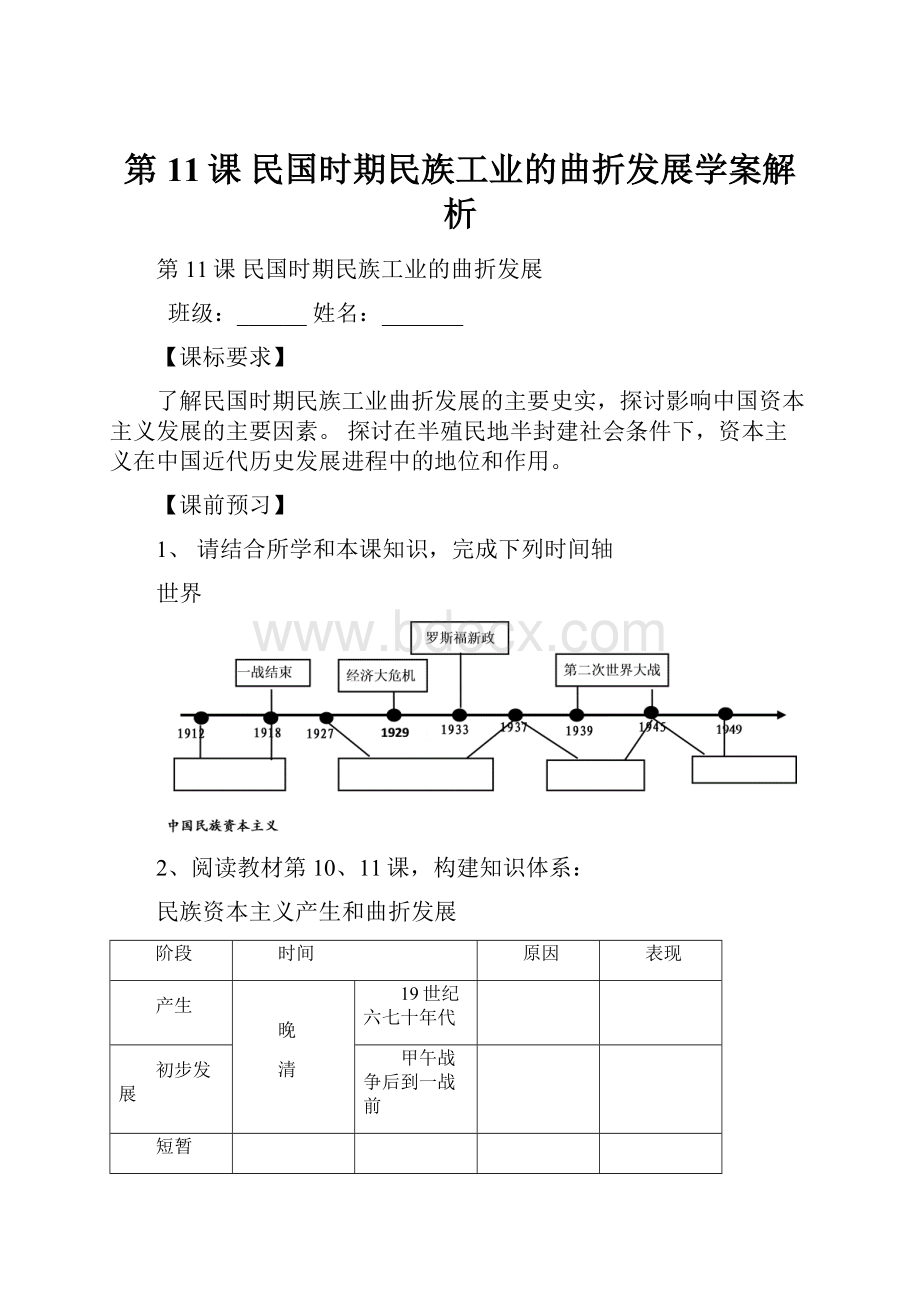

1、请结合所学和本课知识,完成下列时间轴

世界

2、阅读教材第10、11课,构建知识体系:

民族资本主义产生和曲折发展

阶段

时间

原因

表现

产生

晚

清

19世纪六七十年代

初步发展

甲午战争后到一战前

短暂

春天

(“黄金时代”)

民

国

民国初期/一战期间/1912-1919

抗战前夕的短暂发展

国民政府前十年(1927-1936)

日益

萎缩

抗战期间

(1937-1945)

陷入

绝境

抗战胜利后(1945—1949)

【课堂探究】

1、阅读教材53页的材料阅读与思考,

(1)请概括两则材料各自反映了民族工业怎样的发展状况?

并指出导致其发展国际因素?

(2)两组材料的数据变化又说明了什么问题?

2、影响中国近代民族工业发展的因素有哪些?

(1)推动因素:

(2)阻碍因素:

3.民族工业在中国近代史上的地位

【巩固练习】

1.1937年8月上海等地大量的民营工厂在国民政府的组织下开始内迁,多数厂家内迁地点集中在四川、湖南、广西、云南等省,个别厂家在共产党的帮助下迁到了陕甘宁边区。

这反映了( )

A.抗日民族统一战线形成 B.国民政府准备持久抗战

C.国共内战争夺战略资源 D.经济中心已转移到西部

2.下表展示了1914~1920年华商火柴厂的发展情况。

对表中数据的解读正确的是( )

年代

进口火柴(万罗)

新厂数

厂均资本额(万元)

1914

2383.58

10

4.92

1915

2097.34

9

3.30

1916

2062.07

4

1.42

1917

1559.43

8

5.47

1918

1334.08

3

0.66

1920

848.43

23

9.67

A.辛亥革命直接导致了1914~1915年工业发展

B.火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增

C.火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征

D.反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮

3.清末有舆论说:

“中兴名臣曾国藩仅赏侯爵,李鸿章不过伯爵,其余百战功臣,竟有望男爵而不可得者,今乃以子、男等爵奖创办实业之工商,……斯诚稀世之创举。

”此“创举”反映了( )

A.资本主义的萌芽B.重农抑商传统的改变

C.爵位制度的创设D.封建君主专制的加强

4.下表是中国近代民族工业的发展曲线图,以下叙述错误的是( )

A.中国民族资本主义产生于19世纪六七十年代

B.一战结束,列强卷土重来,民族工业很快萧条下去

C.民族资本主义的最高峰在南京国民政府统治前期

D.它一度成为中国占主导地位的经济

5.中国近代民族工业发展曾出现三次高潮:

19世纪六七十年代,中国资本主义工业兴起;19世纪末20世纪初,民族工业获得初步发展;一战期间,民族工业出现了短暂的春天。

这“三次高潮”都得益于( )

A.清政府放宽民间办厂限制 B.欧洲列强忙于“一战”

C.近代民族资产阶级地位高 D.商品经济发展和自然经济逐步的解体

6.右图反映了我国近代民族资本主义的发展情况,图中的F1为动力,F2为阻力,对此理解正确的是( )

A.F2包括“实业救国” B.一战期间F1>F2

C.甲午战争后的初期F2>F1 D.F1主要指群众性反帝爱国运动

7.晚清时期清政府实行专利制度,允许企业享有长时间生产经营垄断权。

1912年北京政府规定专利保护期限最高为5年。

后财政总长周学熙等为其所设公司申请30年的专利权时,未获批准。

这反映了民国初期( )

A.建立了系统完善的经济法制体系B.经济立法鼓励工商业自由竞争

C.中央政府限制官营商业的发展D.经济法规得以完全遵照执行

8.“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。

迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。

”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有( )

①世界棉纺织业渐超趋萎缩②西方列强经济侵略

③官僚资本挤压民族企业④商人投资规模过度

A.①③B.②④C.①④D.②③

9.1912年5月,袁世凯命令工商部“从速调查中国开矿办法及商事习惯,参考各国矿章、商法,草拟民国矿律、商律,并掣比古今中外度量权衡制度,筹订划一办法。

”在周学熙、张謇等人的努力下,至1921年,北洋政府先后颁布的经济法规达40多项。

北洋政府此举( )

A.推动了民族工业的初步发展 B.顺应了中国近代化发展潮流

C.促进了实业救国思想的产生 D.推动了“国民经济建设运动”的开展

10.右图显示以下年份外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总额中所占比例。

据此分析,下列表述正确的是( )

A.民族资本主义处于初步发展阶段

B.民族资本依然受到外国资本挤压

C.国民政府的官僚资本体系开始崩溃

D.国际局势决定着中国产业资本发展

11.中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。

鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。

1937年,国民政府制订了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。

截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。

南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。

从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。

(8分)

【答案】1-5BCBDD6-10BBBBB

11.

(1)

原因:

中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;

为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。

过程:

抗战初期企业迁往武汉;

武汉失守前又迁往西北、西南等地。

第11课民国时期民族工业的曲折发展

班级:

______姓名:

_______

【课标要求】

了解民国时期民族工业曲折发展的主要史实,探讨影响中国资本主义发展的主要因素。

探讨在半殖民地半封建社会条件下,资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

【课前预习】

2、请结合所学和本课知识,完成下列时间轴

世界

阅读教材第10、11课,构建知识体系:

民族资本主义产生和曲折发展

阶段

时间

原因

表现

产生

19世纪七十

年代

列强入侵瓦解自然经济(主要)。

外商企业丰厚利润的刺激。

洋务运动的诱导。

上海方举赞发昌机器厂;

南海陈启沅继昌隆缫丝厂;

天津朱其昂贻来牟机器磨坊

初步发展

甲午战争后到一战前

列强的资本输出进一步破坏自然经济。

清政府放宽对民间设厂的限制。

(直接)

“实业救国”的推动。

收回利权运动。

轻工业发展较快;张謇(状元、实业家,创办南通大生纱厂)、荣宗敬、荣德生

短暂

春天

(“黄金时代”)

民国初期/一战期间/1912-1919

辛亥革命推翻清政府,建立民国

“实业救国”的影响。

群众性的反帝爱国运动。

一战期间列强放松了经济侵略。

民国政府政策支持:

鼓励工业、倡用国货

纺织业、面粉业、卷烟业迅速发展;

重工业和化学工业获得一定发展;

化学工业的代表——范旭东

抗战前夕的短暂发展

国民政府前十年(1927-1936)

全国的基本统一。

国民政府推行有利的经济政策:

“币制改革”、“国民经济建设运动”“关税自主”

工业产值年增长率较高;

1936年,工业产值达到最高水

日益

萎缩

日本侵华期间(1937-

1945)

日军强行劫夺中国的工厂、矿山

霸占沦陷区的民营企业

控制、垄断沦陷区的金融和内外贸易

低价收购

陷入

绝境

抗战胜利后(1945—1949)

美国的经济掠夺

官僚资本的排挤。

国民政府的苛捐杂税,通货膨胀

国统区的工业体系趋于瓦解。

【课堂探究】

1、阅读教材53页的材料阅读与思考,

(1)请概括两则材料各自反映了民族工业怎样的发展状况?

并指出导致其发展国际因素?

材料一:

民族工业得到进一步发展,迎来短暂的春天;国际因素:

欧洲列强忙于一战暂时放松对华的资本和商品输出,为民族工业的发展提供了一个较有利的国际环境

材料二:

民族工业收到打击而萧条;因素:

一战后列强卷土重来,加强对华侵略

(2)两组材料的数据变化又说明了什么问题?

说明帝国主义的侵略是阻碍近代我国民族工业发展的重要因素。

2、影响中国近代民族工业发展的因素有哪些?

⑴推动因素:

①西方列强的侵略客观上起到了促进作用(冲击着中国社会的生产方式和思想观念,分解着中国自给自足的自然经济)。

②清末至民国历届政府都鼓励兴办实业。

③中国人民反帝爱国运动,特别是抵制洋货,提倡国货运动的有力地推动。

④“实业救国”思潮的影响;

⑤有利的国际环境(如一战)和重大政治变革(如辛亥革命)的推动作用。

⑥实业家们自强不息的爱国精神。

⑵阻碍因素:

①根本上说是半殖民地半封建的社会环境决定的

②三座大山的阻碍:

帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫和束缚。

③先天不足。

与西方资本主义发展相比,中国近代民族工业缺乏资本、人才、技术、市场和思想观念的准备。

④后天畸形。

(工业结构)轻重比例失衡,轻工业发展较快,重工业基础薄弱,未能形成独立完整的工业体系;(地区分布)主要分布在沿海和通商口岸

⑤近代中国政局长期动荡,使民族工业的发展缺乏稳定的社会环境。

3.民族工业在中国近代史上的地位

①从经济上看,它是一种新的经济因素,改变了中国近代的经济结构、阶级结构和社会生活,有利于中国的近代化和社会进步;

②从政治上看,它导致民族资产阶级的产生和力量的发展,为维新变法运动和民主革命运动提供了社会基础,也导致无产阶级队伍的壮大,为新民主主义革命的到来和中国共产党的建立准备了阶级条件;

③从思想上看,它不断冲击和动摇着封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化(君主立宪、民主共和、民主科学、马克思主义)的传播提供了社会条件;

④从发展趋势上看,民族资本主义工业资金少、规模小、技术力量薄弱,没有形成完整的工业体系,地区分布不尽合理,在一定程度上依赖外国资本主义、本国封建势力和官僚资本主义,难以独立发展。

【巩固练习】

1.(2016·广东广州高三期末·30)1937年8月上海等地大量的民营工厂在国民政府的组织下开始内迁,多数厂家内迁地点集中在四川、湖南、广西、云南等省,个别厂家在共产党的帮助下迁到了陕甘宁边区。

这反映了( )

A.抗日民族统一战线形成 B.国民政府准备持久抗战

C.国共内战争夺战略资源 D.经济中心已转移到西部

解析:

有错选AC。

抗日民族统一战线的形成是1937年9月,而题干材料是1937年8月,故A项错误;依据题干材料“1937年8月上海等地大量的民营工厂在国民政府的组织下开始内迁,多数厂家内迁地点集中在四川、湖南、广西、云南等省,”可以看出国民政府积极保护民族工业,准备持久战,故B项正确;依据题干材料“1937年8月上海等地大量的民营工厂在国民政府的组织下开始内迁,多数厂家内迁地点集中在四川、湖南、广西、云南等省,个别厂家在共产党的帮助下迁到了陕甘宁边区。

”可以看出国共两党为积极抗日做准备,保护民族工业,并没有争夺资源,故C项错误;企业的转移并不能说明经济中心转移到西部,故D项错误。

2.下表展示了1914~1920年华商火柴厂的发展情况。

年代

进口火柴(万罗)

新厂数

厂均资本额(万元)

1914

2383.58

10

4.92

1915

2097.34

9

3.30

1916

2062.07

4

1.42

1917

1559.43

8

5.47

1918

1334.08

3

0.66

1920

848.43

23

9.67

对表中数据的解读正确的是( )

A.辛亥革命直接导致了1914~1915年工业发展

B.火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增

C.火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征

D.反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮

解析:

有错选ABD。

1911年,辛亥革命爆发,为民族资本主义的发展扫除了一些障碍,但不会“直接导致”1914~1915年工业发展,其直接原因是1914年第一次世界大战的爆发,故A项错误;表中1917年、1920年的数据反映了“递减影响着……的递增”,但其他年份华商投资额的增幅是下降,而非“递增”,故B项错误;第一次世界大战爆发后,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略,客观上提供了有利的外部条件,使民族工业获得一个迅速发展的短暂春天,这反映了在半殖民地半封建社会的帝国主义和封建主义的夹缝中,近代中国民族资本主义艰难、曲折地发展,故C项正确;1915年反对袁世凯与日本签订“二十一条”,故D项时间错误。

3.清末有舆论说:

“中兴名臣曾国藩仅赏侯爵,李鸿章不过伯爵,其余百战功臣,竟有望男爵而不可得者,今乃以子、男等爵奖创办实业之工商,……斯诚稀世之创举。

”此“创举”反映了( )

A.资本主义的萌芽B.重农抑商传统的改变

C.爵位制度的创设D.封建君主专制的加强

解析:

有错选AC。

解题的关键在于理解“创举”这个中心词,在材料中指“今乃以子、男等爵奖创办实业之工商”。

A项,资本主义萌芽的标志是雇佣关系,与之无关,且鸦片战争后,“萌芽”一杯外商摧毁。

C项,从材料中可知爵位制度在此创举之前已设,故不选。

D项封建君主专制的加强主要指皇权不断加强,材料并未涉及,排除A、C、D三项。

“创举”意为发生重大变化,明清清政府实行重农抑商政策,到清末,放宽对民间设厂的限制,故选B项。

4.(2015·四川眉山高二第二学期期末·5)下表是中国近代民族工业的发展曲线图,以下叙述错误的是( )

A.中国民族资本主义产生于19世纪六七十年代

B.一战结束,列强卷土重来,民族工业很快萧条下去

C.民族资本主义的最高峰在南京国民政府统治前期

D.它一度成为中国占主导地位的经济

解析:

有错选BC。

根据题干中图表中的曲线出现于1860年,可以看出中国民族资本主义产生于19世纪六七十年代,故A项正确,不符合题意;根据题干中图表中的曲线在1910年至1920年期间迅速上升,但1920年至1927年之间又迅速下降,可以看出一战结束,列强卷土重来,民族工业很快萧条下去,故B项正确,不符合题意;根据题干图表中的曲线在1927年至1936年之间迅速上升到最高,可以看出民族资本主义的最高峰在南京国民政府统治前期,故C项正确,不符合题意;结合所学知识可知民族资本主义经济从未在我国占据过主导地位,否则中国已经进入资本主义社会,故D项错误,符合题意。

5.(2016·湖南益阳高二第一学期期末·18)中国近代民族工业发展曾出现三次高潮:

19世纪六七十年代,中国资本主义工业兴起;19世纪末20世纪初,民族工业获得初步发展;一战期间,民族工业出现了短暂的春天。

这“三次高潮”都得益于( )

A.清政府放宽民间办厂限制 B.欧洲列强忙于“一战”

C.近代民族资产阶级地位高 D.商品经济发展和自然经济逐步的解体

解析:

19世纪末,清政府放宽民间办厂限制,与材料中第一次和第三次“高潮”不符,故A项错误;列强忙于“一战”,只与第三次有关,与第一次和第二次“高潮”不符,故B项错误;半殖民地半封建社会民族资产阶级地位低,故C项错误;鸦片战争后,自然经济的解体为中国近代民族工业发展创造了条件,故D项正确。

6.(2015·安徽安庆高一第二学期期末·8)下图反映了我国近代民族资本主义的发展情况,图中的F1为动力,F2为阻力,对此理解正确的是( )

A.F2包括“实业救国” B.一战期间F1>F2

C.甲午战争后的初期F2>F1 D.F1主要指群众性反帝爱国运动

解析:

实业救国有利于民族工业的发展,不是阻力,故A项错误;一战期间中国民族工业进入“短暂的春天”,动力大于阻力,故B项正确;甲午战争后民族工业得到了初步发展,应该是动力大于阻力,故C项错误;近代中国民族工业发展的动力包括经济、政治、社会等多方面的因素,群众性反帝爱国运动只是其中一个,故D项错误。

7.晚清时期清政府实行专利制度,允许企业享有长时间生产经营垄断权。

1912年北京政府规定专利保护期限最高为5年。

后财政总长周学熙等为其所设公司申请30年的专利权时,未获批准。

这反映了民国初期( )

A.建立了系统完善的经济法制体系B.经济立法鼓励工商业自由竞争

C.中央政府限制官营商业的发展D.经济法规得以完全遵照执行

解析:

有错选A。

材料只是论及企业专利,并不能说明建立了“系统完善”的经济法制体系,事实上也不可能建立,故A项犯了“以偏概全”的错误;依据材料中“北京政府规定专利保护期限最高为5年,申请30年的专利权时,未获批准”说明政府鼓励企业自由竞争,故B项正确;材料中没有反映官营商业信息,故C项错误;据所学“经济法规得以完全遵照执行”说法绝对,不符合实际,故D项错误。

8.“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。

迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。

”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有

①世界棉纺织业渐超趋萎缩②西方列强经济侵略

③官僚资本挤压民族企业④商人投资规模过度

A.①③B.②④C.①④D.②③

解析:

有错选D。

世界棉纺织业渐超趋萎缩不符合题意,故①错误;“迨欧战告终……外纱复纷至沓来……一蹶不振”,一战后西方列强卷土重来,民族资本主义经济“昙花一现”,故②正确;官僚资本一般是指国民党统治时期,凭借国家政权的垄断力量,建立起来的资本主义工商企业,第一次世界大战期间中国还处于北洋军阀统治时期,故③错误;“国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概”可以得出,国人一战期间投资规模太大,故④正确,选择B项符合题意。

9.(2016·河北石家庄高三复习质检一·29)1912年5月,袁世凯命令工商部“从速调查中国开矿办法及商事习惯,参考各国矿章、商法,草拟民国矿律、商律,并掣比古今中外度量权衡制度,筹订划一办法。

”在周学熙、张謇等人的努力下,至1921年,北洋政府先后颁布的经济法规达40多项。

北洋政府此举( )

A.推动了民族工业的初步发展 B.顺应了中国近代化发展潮流

C.促进了实业救国思想的产生 D.推动了“国民经济建设运动”的开展

解析:

有错选AD。

材料强调了1912年后北洋政府发展经济的举措,民族工业的初步发展是在甲午战后,与题干时间不符,故A项错误;北洋政府颁布经济法规,促进民族工业发展,顺应了近代化的潮流,故B项正确;实业救国思想产生于甲午战后,与题目时间不符,故C项错误;“国民经济建设运动”是1927年南京国民政府推行的政策(旧教材),故D项错误。

10.图3显示以下年份外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总

额中所占比例。

据此分析,下列表述正确的是( )

图3

A.民族资本主义处于初步发展阶段

B.民族资本依然受到外国资本挤压

C.国民政府的官僚资本体系开始崩溃

D.国际局势决定着中国产业资本发展

解析:

注意读图分析,尽管从1913年到1936年民族资本有较大发展,但官僚资本一直占有很大份额,所以选B,民族资本主义处于初步发展阶段是在19世纪末甲午战争后,故排除A;国民政府官僚资本体系开始崩溃不符合史实,排除C;国际局势对中国产业资本的影响材料没有反映,排除D。

11.中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。

鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。

1937年,国民政府制订了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。

截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。

南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。

从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。

(8分)

原因:

中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;

为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。

过程:

抗战初期企业迁往武汉;

武汉失守前又迁往西北、西南等地。