高考档案高考地理二轮复习专题十四 环境问题含选修与可持续专题.docx

《高考档案高考地理二轮复习专题十四 环境问题含选修与可持续专题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考档案高考地理二轮复习专题十四 环境问题含选修与可持续专题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考档案高考地理二轮复习专题十四环境问题含选修与可持续专题

专题十四环境问题含选修与可持续专题

(时间:

45分钟 满分:

100分)

一、单项选择题(每小题4分,9小题36分)

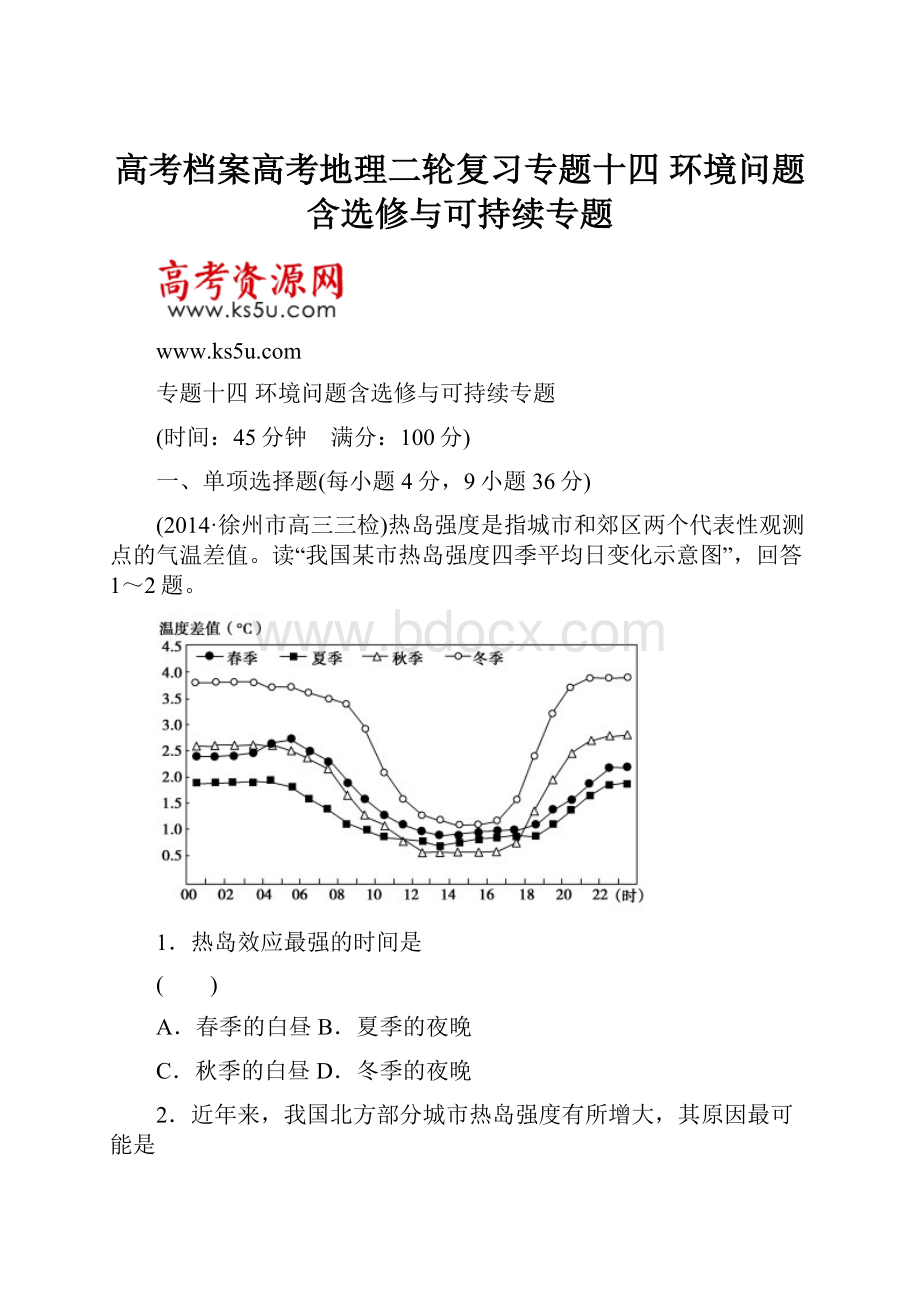

(2014·徐州市高三三检)热岛强度是指城市和郊区两个代表性观测点的气温差值。

读“我国某市热岛强度四季平均日变化示意图”,回答1~2题。

1.热岛效应最强的时间是

( )

A.春季的白昼B.夏季的夜晚

C.秋季的白昼D.冬季的夜晚

2.近年来,我国北方部分城市热岛强度有所增大,其原因最可能是

( )

A.全球变暖影响

B.太阳辐射增强

C.市区排放热量和温室气体增多

D.城市绿地增加

解析 第1题,读图根据图例区分四季曲线,可以看出冬季的夜晚热岛效应最强。

第2题,北方城市热岛强度有所增大的原因最可能是随着经济的发展,市区排放热量和温室气体增多造成的。

答案 1.D 2.C

鄱阳湖是中国最大的淡水湖泊,被誉为“长江之肾”。

近几年来湖区持续干旱,水位持续下降,而且水质趋于恶化。

下表为鄱阳湖出入湖口化学污染物环境通量估算表。

据此回答3~5题。

年份

水期

出入湖状况

污染物质量浓度

(mg·L-1)

流量

(m3·

s-1)

污染物

通量

(c·a-1)

水质污染评价指数

水质类别

2008

丰水

入

4.03

3018

383.56

2.60

Ⅲ

出

4.44

4897

685.68

3.82

Ⅳ

2009

枯水

入

5.14

801

129.84

2.96

Ⅲ

出

5.63

1250

221.93

2.68

Ⅲ

2009

丰水

入

3.45

3752

108.21

2.83

Ⅲ

出

2.67

5120

131.11

3.51

Ⅳ

2010

枯水

入

4.72

949

141.26

4.40

Ⅴ

出

4.29

1387

187.65

3.54

Ⅳ

3.鄱阳湖湿地的生态环境效益主要体现在

( )

①观光旅游 ②保护生物多样性 ③降解污染物 ④提供丰富的农副产品 ⑤调节区域小气候 ⑥防止海水入侵

A.①②③B.②③⑤C.②③⑥D.③④⑤

4.椐表格分析,以下叙述正确的是

( )

A.2010年出入湖的污染物质量浓度最大

B.湖区污染物主要来自于工业污水、生活污水以及农业污水

C.湖区污染物质量浓度与出入湖水量不相关

D.湖区水污染不会影响到湖区的生产和生活活动

5.鄱阳湖低水位持续时间较长及水质恶化对流域内的影响不包括

( )

A.附近城市的居民用水受到很大影响

B.导致湖区农作物的质量下降

C.影响水产养殖业的发展

D.对下游河流的调蓄能力增强

解析 第3题,湖泊属于湿地,湿地有调节径流、调节局地气候、降解污染物、保护生物多样性等方面的生态效益。

第4题,出入湖污染物质量浓度在2009年枯水期是最大的,污染物质量浓度与出入湖水量有一定的相关性,并且湖区水污染直接关系到湖区的生产和生活活动;鄱阳湖位于长江中下游地区,湖区工农业较发达,人口密集,污染物主要来自于工农业污水、生活污水。

第5题,鄱阳湖低水位持续时间较长,湖泊面积缩小,其对下游河流的调蓄能力减弱。

答案 3.B 4.B 5.D

下图为我国某地农垦糖业循环经济模式图。

据此回答6~7题。

6.该地最可能位于我国的

( )

A.黑龙江B.新疆C.山东D.广西

7.该循环经济模式

( )

A.没有产生任何废弃物

B.受市场影响最为显著

C.实现了资源的高效利用

D.以经济效益为中心开展生产

解析 第6题,由图可知,该地生产甘蔗,应位于我国南方。

广西是我国最重要的产糖基地,有发展农垦糖业循环经济的有利条件。

第7题,该循环经济模式生产过程中会产生废弃物,如沼渣等;该模式实现了资源的高效利用,既获得了经济效益,又有利于保护环境。

该产业是以原料为导向的产业,受原料影响最为显著。

答案 6.D 7.C

(2014·江苏省高三百校大联考)下图为“19世纪中叶以来每10年全球表面气温距平变化统计图”,读图,回答8~9题。

8.下列选项与图中信息相吻合的是

( )

A.19世纪50年代以来,全球气温波动下降

B.19世纪50年代以来,全球气温直线上升

C.20世纪50年代,全球气温较1961~1990年平均气温高

D.20世纪70年代以后,全球每10年都比前10年明显变暖

9.近几十年,全球气温变化与温室气体排放量关系密切,是因为温室气体

( )

A.强烈吸收太阳辐射B.强烈吸收地面辐射

C.强烈反射地面辐射D.强烈反射太阳辐射

解析 第8题,读图,19世纪50年代以来,全球气温波动上升,但不是直线上升;20世纪50年代,全球气温出现低值,较1961~1990年平均气温低,20世纪70年代以后,全球每10年都比前10年明显变暖,正确。

第9题,温室气体增加能够强烈吸收地面辐射,并且又以大气逆辐射方式返回地面,起到保温作用。

答案 8.D 9.B

二、双项选择题(每小题4分,共4小题16分)

(2014·江苏省高三百校大联考)读甲、乙两区域图,回答10~11题。

10.甲、乙两区域共同的优势资源有

( )

A.石油B.天然气

C.水能D.太阳能

11.乙地在土地利用过程中引发的主要环境问题有

( )

A.破坏森林导致水土流失

B.过度开垦导致土地荒漠化

C.引水灌溉导致土壤盐碱化

D.沿湖围垦导致降水量减少

解析 第10题,甲、乙两区域共同的优势资源石油和天然气,甲区域河流流经平原地区,落差小,水能不丰富,气候上全年多阴雨天气,太阳能也不丰富;乙区域河流流量小,且流经图兰平原区,水能资源不丰富。

第11题,乙地区深居内陆,气候干旱,降水量少而蒸发量大,引水灌溉可导致土壤盐碱化,过度开垦可导致土地荒漠化。

答案 10.AB 11.BC

(2014·徐州市高三一检)若某区域土地利用类型变化趋势与该区域沿甲乙剖面的土地利用类型变化趋势(下图)一致,据此回答12~13题。

12.该区域60年间土地利用类型的主要变化有

( )

A.湖泊面积减少B.居住用地增加

C.农业用地减少D.工业用地减少

13.湖泊的变化对周边地区自然地理环境的影响有

( )

A.调节气候的功能增强

B.生物多样性减少

C.湖泊对洪涝的调蓄能力增强

D.降解污染物的功能减弱

解析 第12题,对比两图土地利用变化:

湖泊面积减少了,聚落增加了,表明居住用地增加,耕地增加,表明农业用地增加,出现了造纸厂,所以工业用地增加。

第13题,湖泊减少使得生物多样性减少,降解污染物的功能减弱。

答案 12.AB 13.BD

三、综合题(共48分)

14.(2014·天津模拟)(18分)根据下列图文材料,回答问题。

材料一 水环境功能区规划,就是按照不同的水质使用功能、水文条件、排污方式、水质特征划分水质功能区,监控断面,建立水质管理信息系统。

材料二 下图为华北某地水环境功能分区及垃圾场建设规划图。

(1)据图说明饮用水集中取水口位置分布的特点,并解释其原因。

(4分)

(2)规划在甲、乙、丙、丁四处分别选建垃圾填埋场和垃圾发电厂,若建垃圾填埋场宜选________处最合理,若建垃圾发电厂宜选________处最合理,试分别说明理由。

(6分)

(3)简要说明水环境的城市景观功能区的主要作用。

(4分)

(4)若图中自然保护区遭受生态破坏,将给河流下游带来哪些影响?

(4分)

解析 第

(1)题,根据图例可知,图中饮用水集中取水口位于河流上游,其主要因素是水质。

第

(2)题,垃圾填埋场应注意避免对城市产生水质和土壤污染;垃圾发电厂应注意避免对城市造成大气污染。

第(3)题,水环境的城市景观功能区可结合湿地的功能回答。

第(4)题,若图中自然保护区遭受生态破坏,会导致植被减少,水土流失加剧,因此影响河流水质,并淤积河床,加剧洪涝灾害。

答案

(1)相对于城区而言,布置在河流上游。

原因:

位于河流上游,水质较好。

(2)丁 乙 建垃圾填埋场的理由:

丁位于河流下游,地势较低,避免市区地下水污染。

建垃圾发电厂的理由:

乙地主导风向是夏季东南风,冬季西北风,厂址位于与市区主导风向相垂直的郊外,避免废气污染市区大气。

(3)发展旅游;美化环境;调节气候;缓解城市内涝。

(4)河流含沙量增大;淤塞河道,旱涝灾害濒发;水质变差,影响城市景观和城市用水。

15.(16分)读下列材料,完成下列问题。

材料一 被誉为“聚宝盆”的柴达木盆地,目前已查明的矿产资源有:

石油、天然气、煤炭、铁、铅锌、铜、钾盐、钠盐、镁盐等39种,其矿产资源占全国矿产资源潜在总值的16.4%。

2010年3月15日国务院正式批复了由国家发展改革委员会和青海省人民政府编制的《青海省柴达木循环经济试验区总体规划》。

该试验区面积达25.6万平方千米。

材料二 柴达木盆地示意图(图1)。

图1

材料三 某循环产业生产流程模式图(图2)。

图2

(1)柴达木盆地降水少的原因是什么?

(4分)

(2)材料三中的循环产业生产模式的主要优点是什么?

(4分)

(3)评价青海省柴达木循环经济试验区发展的条件。

(4分)

(4)请针对柴达木盆地主要的生态环境问题,提出合理化建议。

(4分)

解析 循环经济有利于综合利用资源,减少废弃物的排放量,提高资源利用率。

解决生态环境问题要结合当地实际,因地制宜采取对策。

答案

(1)深居内陆,远离海洋,水汽难以到达;盆地地形,阻挡了水汽的进入。

(2)促进资源综合循环利用,提高资源利用率,减少废弃物的排放,减轻环境污染;增加就业机会,实现经济、社会和生态效益的协调统一。

(3)有利:

矿产资源总量丰富、种类多,适合大规模整体开发;土地面积大。

不利:

科技水平较低,基础设施较为落后;生态环境脆弱;水资源较为贫乏。

(4)合理利用水资源;保护、恢复植被;多途径解决农牧区的生活用能;控制人口增长,制定、完善相应的法律;合理利用土地资源。

16.(2014·苏锡常镇四市高三教学情况调研)(14分)阅读材料和图,回答下列问题。

材料一 伊泰普水电站被誉为“世界七大工程奇迹”之一。

该水电站在发电量上已连续15年保持世界第一。

2012年,伊泰普水电站创下了其最高发电量982.87亿度,其巨大的产能令人叹为观止。

材料二 潘塔纳尔湿地是世界上面积最大的湿地。

范围涉及巴西、玻利维亚及巴拉圭等多个国家,总面积达242000平方公里,是全球最丰富的水生植物分布区。

材料三 巴西是目前世界上最大的咖啡生产国和出口国,其产量约占全球咖啡总产量的三分之一。

近日,该国气象研究中心称由温室效应引发的气候变化将在未来50到100年内影响咖啡生产。

(1)图中M河流域分布着世界上面积最大的热带雨林区,试分析其成因。

(4分)

(2)据材料一分析伊泰普水电站开发建设的有利区位条件。

(4分)

(3)据材料二分析潘塔纳尔湿地面积广大的原因。

(3分)

(4)据材料三分析气候变化可能给巴西的咖啡生产带来哪些影响。

(3分)

解析 第

(1)题,M河流域为亚马孙河流域,该处分布着世界上面积最大的热带雨林区,原因是终年受赤道低压带控制,降水丰沛;平原面积广阔,向东敞开的地形地势有利于大西洋水汽进入;地处东南信风和东北信风的迎风坡,受高原、山地的抬升,多地形雨;附近有暖流经过,增温增湿。

第

(2)题,伊泰普水电站开发建设的有利区位条件其中自然条件是上游地区年降水量丰富,支流众多(流域面积广),河流流量大;水电站所在区域河流落差大,水力资源丰富;人文条件是水电站距离工业发达区近,对电力需求量大;距城市近,人口稠密,生活电力需求量大。

第(3)题,潘塔纳尔湿地面积广大的原因是降水量大,河网密集;地势低平,汇水面积大;水生植物丰富,易于涵养水源。

第(4)题,巴西是世界上著名的咖啡生产地,近年来由于气候变暖及其引发的气象灾害、病虫害等可能使咖啡的产量、质量下降;分布发生变化,种植区域可能向南(或向海拔高处)拓展;耐热和耐旱的咖啡新品种出现。

答案

(1)终年受赤道低压带控制,降水丰沛;平原面积广阔,向东敞开的地形地势利于大西洋水汽进入;地处信风的迎风坡,受高原、山地的抬升,多地形雨;附近有暖流经过,增温增湿。

(2)上游地区年降水量丰富,支流众多(流域面积广),河流流量大;水电站所在区域河流落差大,水力资源丰富;水电站距离工业发达区近,对电力需求量大;距城市近,人口稠密,生活电力需求量大。

(3)降水量大,河网密集;地势低平,汇水面积大;水生植物丰富,易于涵养水源。

(4)气候变暖及其引发的气象灾害、病虫害等可能使咖啡的产量、质量下降;分布发生变化,种植区域可能向南(或向海拔高处)拓展;耐热和耐旱的咖啡新品种出现。