一年级下册新教材数与代数块解读.docx

《一年级下册新教材数与代数块解读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一年级下册新教材数与代数块解读.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

一年级下册新教材数与代数块解读

一年级下册新教材数与代数块解读

各位老师,上午好!

我的这次讲座主要是在一个新教材网络培训会的基础上,也有宋老师的前期整理,结合自己的理解整理而成的。

在座的大多数老师都是教学一年级的,修订版教材与实验版教材相比,修订版的教材内容丰富,且课时安排也更为清晰,知识点的呈现更立体且逻辑性更强,虽然相比实验教材知识点多且有些还比较难,但在解决问题的方法培养上,教材也指明了很多方向,学生的活动经验更为丰富,方法能力也有很多明确的要求,给我们一线教师有了更多可依据的东西。

从练习的编排来看,修订教材在练习安排的调整是比较大的,内容丰富且更有层次性,所以我们在助教方案的编写中也舍弃了配套练习。

今天我主要要讲的是关于下册修订教材中数与代数这块知识的解读,本册教材关于这块知识的单元主要是第二单元、第四单元和第六单元。

下面我就分单元来解读一下:

第二单元20以内的退位减法

●教学内容

1.20以内的退位减法

2.解决问题

●教材编写特点

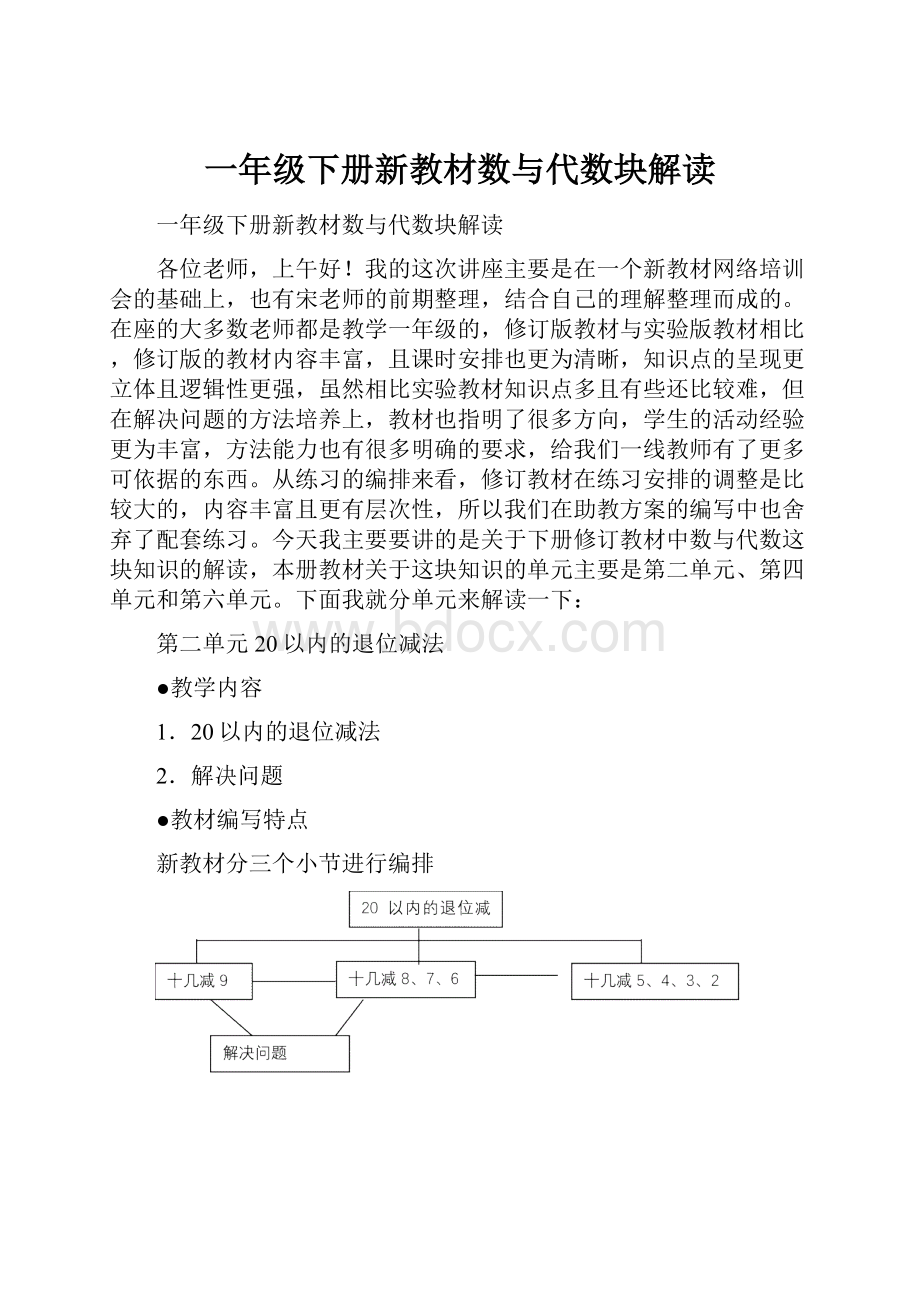

新教材分三个小节进行编排

实验教材编排

本单元的内容大致与实验教材相似,只是在例题编排上,有一些细节上的

变化:

这样编排最大的变化就是减缓了坡度,知识点呈现更为立体:

原来的实验教材在20以内的退位减法教学中从十几减9直接跳跃至十几减几,而修订教材则中间还增加了十几减8、7、6这样两课时的内容,并且从算理算法上也体现了层次性与择优性。

首先这样安排可以与20以内的进位加法课时对应,具有一定的和谐性;其次在运算能力的培养上,更注重自主探索,在体现算法多样化的情况下,适当突出了“想加算减”的方法,还有在细节上也进行了完善,主题图和例题进行了整合,与实验教材相比,修订教材的主题图只呈现了问题,关于算理算法的探究主要在例题中进行探索。

计算方法呈现上的变化也能让我们体会教学的重难点。

比如第一课时十几减9,实验教材主要呈现的是一幅风车图图示,而修订教材是以解决问题的形式呈现,保留了原教材的破十法、想加算减,并增加了直观圆片图,通过摆一摆、圈一圈等活动让学生理解和掌握破十法,最后通过小精灵的提问:

你是怎样计算的?

体现算法的多样化。

接着十几减8的教学,与例1相似,可以通过知识迁移和直观图呈现两种算法,这时的破十法出现的不再是圆片或者小棒的动手操作,而是用直观图去想如何计算十几减8,旨在内化破十法的算理,并适当凸显想加算减。

十几减7、6这个课时的时候,破十减已经不再出现直观图,而情境设计中也重视了观察角度不同,引出两个减法算式,这个内容可以呼应一上的一图四式教学模式。

教材采用一图三式直观图来呈现,让学生感知加减法的关系并且突出了想加算减的方法,这个在后面的做一做练习中也体现得很明显。

最后十几减5、4、3、2没有呈现具体的计算方法,放手让学生自己探索,体现了教材编排的层次变化,但从前三个例题的教学层次来看,这节课在保证学生自主选择的情况下,还是要重视引导学生用想加算减的方法。

除此之外,我们可以明显感觉到增加了练习时间,练习的变式多且针对性比较强,而且对于回顾练习也较为重视,原来的实验教材一般都是教什么练习就是什么,学生做题时存在思维定势,长此以往就形成了懒于动脑筋的坏习惯。

修订教材的练习,我们可以选择一些来看一看:

十几减9的跟进练习,有一题是不用退位减;这个练习中还穿插了9加几的进位加法的对比练习;这组练习中有5题不需要退位减;甚至在解决问题的练习中也穿插了求总数的加法练习;这样的回顾练习在修订教材中都是比较常见的,修订教材练习这样编排可以增强学生的对比,不会使学生想当然地做题目,更能引起学生的反思和内化。

又比如这两个练习,主要渗透了函数思想,教材中还有类似的练习,我们教师要引导学生进行观察归纳。

相比实验教材修订教材还新增了解决问题,丰富了数量关系,从解决问题过程角度看,这一单元总体侧重检测和回顾;从解决问题的数量关系来说,引入了两种新的数量关系:

求另一个加数和求比一个数多(少)几的数。

我们可以来看看具体的例题:

例5是着力于解决问题的检测步骤,并且呈现了检测的方法。

也就是重新回到情境用“没来的人数”和“已经来的人数”,用这种方式呈现检测和回顾的步骤。

在这个过程中不仅仅是计算结果、方案的检测而且是对解决问题步骤的回顾。

由于一年级年龄特点可能不是特别能体会,但在以后会在回顾中加以侧重。

在数量关系上是“求另一个加数(也就是求另一部分)”,这是第一次以解决问题的形式出现。

而且这题有多余条件。

通过解决问题过程,力求让学生体会到当信息比较多时,可以通过画图找出信息、信息和问题之间的关系,知道这样的问题可以用减法来计算。

例6是求一个数比另一个数多几或少几的问题,丰富了数量关系,差比,主要让学生体会到当问题不好理解时,可以通过操作画图表示信息,以这样的方式来帮助我们理解,找出信息和问题的关系,结合加减法意义来解决问题,明确这一类问题可以通过减法解决。

突出了数量关系的理解,通过操作来理解数量关系的步骤,也就是建模发现较大数减较小数=相差数。

(这一问题原本是100以内加减法的内容,原来第六单元的内容提前到了第二单元,主要是第六单元加入了小括号与同数连加和同数连减解决问题的内容)

本单元还安排了整理和复习,这册教材大的单元都安排了整理和复习,而且基于上册整理和复习的经验,这册的整理和复习只给出了整理的线索,引导学生自己整理和总结。

第四单元:

100以内数的认识

●教学内容

1.100以内数的认识

2.整十数加减一位数和相应减法

3.解决问题

和原来实验教材相似。

解决问题是新增的内容。

单元编排目的是为了加强、深化100以内数的认识。

从表面上看,内容一致,但这单元在细节上的变化还是比较多的。

知识结构图

本单元与实验教材对比,教材内容更为立体丰满,从不同角度不同素材着手让学生学会数数和认识100以内的数,对于计数单位的认识提出了较为明确的要求,让学生体会十进制的思想,在整个单元的教学中都贯穿让学生体会位值制思想。

1.从不同角度不同素材着手让学生学会数数和认识100以内的数

(1)数数提供的素材不同(回形针、小棒、方块)

(2)数数的方式不同:

有一个一个数,十个十个数。

(3)例2在呈现形式上是以活动形式进行呈现的。

一个学生说数,另一学生摆小棒并说数的组成。

一个学生说组成,另一学生摆小棒再说这个数是多少。

通过两个角度活动形式来加深对数组成的理解,也增强了教学的趣味性。

(4)丰富学生数数经验,加强数感的培养。

(ppt各种数数的练习)有一般的圈10数数,有对比数数,估计数数,这个练习的编排中可以让学生2个2个数数,5个5个数数,10个10个数数等。

(5)读写数的三个数字材料(40、27、33)有整十数、一般两位数、个位与十位相同的两位数,为教学提供了丰富的资源。

2.计数单位的认识:

这单元进一步了解计数单位个、十,并认识计数单位百。

在11-20以内个数的认识中对计数单位“十”有所体验,但是由于11-20数量限制,对计数单位“十”的认识也是有所限制的。

所以对于计数单位“十”的认识是在本单元完成的。

但在一年级上的时候,虽然学生还不能很好地认识计数单位“十”,但我们教师在10个一和1个十的区别上定要让学生有一定的活动经验,切不可停留在字面上的理解,我们可组织学生计数器上拨一拨,小棒捆一捆,画一画等活动来建构对于计数单位“十”的感知。

这是我上学期学生画一画的一些作品,在这些活动中积累对计数单位“个”与“十”的认识与理解。

本单元在计数单位的认识上大致可以做如下安排:

1.认识计数单位“一(个)”“十”“百”

(1)例1,通过小朋友数花生、小棒和木块,发现:

一个一个接着数,99添一是100,从一数到一百计数单位是“一”;数出十根捆成一捆,十根十根数,从十数到一百,计数单位“十”,10个十是一百。

(2)归纳总结:

10个一是10,10个十是100。

一、十、百都是计数单位。

2.例2,100以内数的组成

(1)首先是几十是由几个十组成的

(2)通过学生活动发现几十几是由几个十和几个一组成的

(3)归纳总结:

一个两位数是由几个十和几个一组成的,个位上是几就是几个一,十位上是几就表示几个十。

当然我们教师也可以安排画一画、拨一拨、捆一捆小棒等活动,来丰富学生对于不同计数单位的认识和感知。

3.位值制思想

位值制对于一年级的学生来说要完全理解还是比较抽象的,这个内容的掌握大多数学生是借助小棒或计数器直观认识,但在具体的练习中还是比较容易混淆。

比如在一年级第一学期的时候出现过这样的练习:

一个两位数,十位是1,个位比十位上的数多3,这个两位数是()。

学生给出的答案往往是13,这一方面是因为学生习惯于直观认识,通过学生访谈,我发现有的学生是这样理解的,十位是1,表示的也就是10,那么比十位上的数多3,也就是比10多3,所以是13。

所以学生对于位值制的概念是很模糊的,且容易混淆,这单元的编排中穿插了让学生体会位值制的思想。

(1)首先是例1的教学中(ppt)满十进一的位值制思想

(2)读写数的教学,结合计数器和小棒按位值制读数与写数。

(3)实践与综合活动,摆一摆,想一想也体现了位值制思想。

这个活动是通过让学生用一定数量的圆片在数位表中摆一摆,看能摆出几个不同的数。

这个活动与实验教材相同。

能够让学生进一步理解百以内的数,使学生充分体会位值制思想,去发现一些规律解决一些问题。

第一个是用统计表的形式呈现摆数的结果。

这是分类与整理单元提前教学原因之一。

第二个是以“你发现了什么”让学生思考,引导学生发现规律“摆的个数”与圆片数量的关系,突出了教材对找规律的重视,当然还突出了学生自己摆数的反思,也就是怎样摆不重复、不遗漏,培养学生的有序思维。

这个活动还能让学生体会:

1.一个数字所在位置不同,所表示的意义也不同

2.理解数位意义

3.探索数的组成规律

(4)也可适当补充认识数筹,埃及象形数字的介绍,个十百千是用不同形式表示的,也体现位值制的思想。

从学生学习这单元知识的前经验来看,学生有数1-20的知识基础,也已经有口头数数的经验(唱数),但也会有漏数跳数的现象,所以这单元要培养学生手口一致的数数能力,使学生了解100以内数的顺序,同时例1是原来实验教材例1、2的整合。

原来例2拐弯数的教学不再单独教学,而是在数数的教学中突破教学难点,二十九添1是三十,也是计数本质的体现。

这是例1的第一个环节,从不同方式,不同素材着手让学生体会十进制的思想。

第二小部分是多个角度理解100。

99添一是一百,10个十是一百。

第三个小部分是理解数位。

使学生理解十根十根数,10个十是一百。

而且计数单位“百”的出现也出示了小棒图。

这样的安排,理顺了十进教学,也能够让学生在直观的基础上充分体会满十进一的位值制思想。

另外,例1在细节上呈现与实验教材也有变化。

在对话框中呈现的数都是以汉字形式呈现的,没有呈现阿拉伯数字。

这是因为现在还没有认读百以内的数。

这样理顺了例题之间的关系。

用多种实物进行数数,让学生了解100以内数的顺序,知道100有10个十,99添一是100等。

同时能充分感受到100究竟有多少,培养学生的数感。

例3是实验教材例4、5、6的合并。

刚才有些细节已经提及,具体教学中可以把10以内、11-20以内数的读写数方法进行比较体会。

通过比较体会掌握百以内数读写数的方法。

这个环节主要让学生感知十进制计数法:

通过三种颜色纽扣总数的数数,引出100,并在计数器上认识“百位”,知道计数器的右边起,第一位是个位,第二位是十位,第三位是百位,个位上有几颗珠子就表示几个一,十位上几颗珠子就表示几个十,百位上有几颗珠子就表示几个百。

体会一个一个数,每满十个就应向十位进一;十个十个地数,每满一百,就应向百位进一。

例4与实验教材没有太大变化。

在细节上有些变化,比如在发现规律的内容安排在例题中,利用发现的规律解决问题的内容,如教材中的第三小题和做一做内容。

因为第七单元才正式教学找规律的内容,这里只是进行渗透,没有出现“有规律”一词,只是用“有趣的排列”描述,引导学生发现问题。

例5(比较数的大小)

直观用数的组成来比较十位上不同的数。

第二个层次是借助计数器按数位来比较数的大小。

从提问:

这样的数怎样比较大小?

我们可以看出要适当引导学生用自己的语言来概括总结法则,这是新教材比实验教材更完善的地方。

突出了对问题解决的概括总结。

第五课时多一些、少一些、多得多、少得多(例6)

是根据课标精神新增加的例题。

与实验教材相比,保留了原来的例题。

主要是培养学生的数感。

新教材有细节上的完善。

修改了情境图,使更符合实际,且更能让学生从估计的角度去感受数量的大小。

更变了数据,有助于学生进行判断。

在语言描述上也有变化,都是和篮球比,标准一致,更利于学生表达与判断。

最后给出“红球和黄球比呢”问题,让学生进行思考判断,自己描述它们之间关系。

一种是借助直观进行比较,一种是可以借助推理方法进行比较(比较抽象,不要求学生掌握)

第七课时解决问题(例7)(新增)

通过数数、数的组成来解决问题,一方面是让学生继续体会解决问题的一般思路,也认识到解决问题的策略不一定是计算,还有很多策略,比如画图、操作、数数。

在一年级下册教材中,这些策略都有所体现。

具体到例题,教材呈现了两种策略,一个是通过画一画、圈一圈操作去解决。

另外一个是借助数的组成去解决。

这个例题还侧重了检测与回顾的内容。

体现了解决问题的完整步骤。

同时延伸问题“如果5个穿一串,这些珠子能穿几串”,进行巩固。

初步感知去尾法。

例8原来是通过一图一加一减两个算式加以呈现,现在通过一图四个算式来呈现,与相关的计算是一致的,使学生体会到一图可以有四个有联系的算式和数,从而更好体现了加减法之间的关系,加深学生对百以内数的认识。

第六单元100以内的加法和减法

(一)

●教学内容

1.100以内的基本口算

(1)整十数加减整十数

(2)两位数加减一位数和整十数

●教材编写特点

知识结构图

本单元的知识结构与实验教材相同。

共安排了8个例题,细节上有以下三个变化:

1.情境更接近学生生活

2.加强对算理的理解

3.新增内容:

小括号,解决问题

第一课时整十数加减整十数(例1)

◇例题点击

在两位数加一位数和整十数时,新教材新增了计数器和小棒图的对应。

突出了算理,强化了算法。

第二课时两位数加一位数、整十数(不进位)(例1)

与实验教材相比,例题呈现方式以对照的方式:

第一个对照是两位数加一位数和两位数加整十数进行对照,使学生清楚看到加的是几个一还是几个十,让学生体会在算法上的不同;第二个对照是表示算理的小棒图和表示算法的算式图,并且中间计算的数用同颜色来表示,从而很清楚地帮助学生理解算理。

通过对照使学生很清楚看到加的是几个一还是几个十,应该谁和谁相加,怎样加。

与实验教材相比,突出了算理。

增加了对比讨论“25+2和25+20”计算时有什么不同,对计算方法进行归纳。

第三课时两位数加一位数(进位)(例2)

同原来实验教材,新增了小棒图与算式结构拆分图两种,并在算理讨论中进行圈画,与拆分图进行对照。

第四课时是练习课,我们教师要对两位数加一位数的口算进行分类归纳比较,最后总结出两位数加一位数的口算方法。

举个例子:

通过做题分类如下

第五课时两位数减一位数(不退位)、整十数(例1)

借助图书室借书情境引出35-2、35-20两道减法算式,然后借助计数器、拆分法探究算法,比较两道算法,强调相同数位相减,最后归纳总结算法。

第六课时两位数减一位数(退位)(例2)

两位数减一位数退位减时,与实验教材相比,除了强化数量关系外,还呈现了两种算理和算法。

在实验教材里面只体现了退位,退位后怎么减教材没有呈现。

新教材完整呈现了减的过程,并且呈现了两种方法。

第一种,打开一捆做破十减;第二种是把打开的10根和原来的几根合起来做20以内的加减法。

之所以这样安排主要是考虑学生先前有着丰富的破十法经验,很容易迁移,但这种方法要求学生记忆力比较大;第二种(右边)方法比较简捷,也是要求学生逐步掌握的方法。

第七课时的练习课,要对两位数减一位数的口算方法进行归纳,也就是个位够减,十位不变,个位不够减,十位少1。

第八课时小括号(例3)(新增)

实验教材小括号出现有些晚,新教材修订中提前安排在这里。

小括号教学的目的主要有两个:

一是可以丰富练习的形式,让学生进一步掌握运算的顺序;二是为长方形的计算公式做好准备。

第十课时同数连加解决问题(例4)(新增)(光盘里有录像课例)

通过3个同学一起折小星星,每人折6个,求一共折了多少个小星星的问题引入,探究算法。

最后通过数一数检查解答过程,重视了检测与惠顾。

第十一课时同数连减解决问题(例5)(新增)

教材通过28个橘子,9个分装一袋,可以装满几袋的问题引入,引导学生用圈一圈直观方法进行探索,并进而得出用连减方法图示推算,加深减法含义理解。

并通过加法进行检验。

以上是我对下册新教材数与代数块知识的一些理解,如有讲得不当之处,还请各位老师涵含指正。

另外我还想借几分钟时间跟大家介绍一下教师教学用书后面的光盘,刚才也提及光盘里有几个课例,有兴趣的老师可以去看一下。

光盘2里面有一个数字课堂,很值得我们教师去合理运用,相信也会给大家带来很多便捷。

我们可以粗粗浏览一下。

有的学校电脑里可能没有光驱,那么可以请电脑老师把光盘里的东西刻录到学校的网站,放到校园资源库中,那么使用起来也是很方便的。