解放后的国营国有企业.docx

《解放后的国营国有企业.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《解放后的国营国有企业.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

解放后的国营国有企业

四、解放后的国营(国有)企业

(一)中央、省、市属国营企业

1949年武汉解放以后,国家在堤角地区建立起以武汉肉类联合加工厂为主的堤角工业区,规划工业用地面积234.07公顷,建筑工业用地198.77公顷。

“一五”初期,城市规划草图将丹水池至堤角以及谌家矶、朱家河口一带作为保留工业区。

1954年始建当时属全国第一座规模最大、技术先进的肉类联合加工厂,1958年3月10日全面建成投产。

江岸地区原有的外资企业、官办企业和民营企业有的停业破产,有的被接管和改造为国营企业或集体企业。

逐步形成以国营工业为主体的,由中央、省、市及各专业局所属的以及区属地方国营企业组成的社会主义工业经济体系。

1960年,区内中央、省、市属国营工厂72家,1959年工业总产值25637.67万元,职工33660人。

“二五”时期,又陆续建设一批化工和轻工工业项目。

1970年8月,市革委会在江岸区试点调整企业体制。

原市属18户全民工业企业下放江岸区领导。

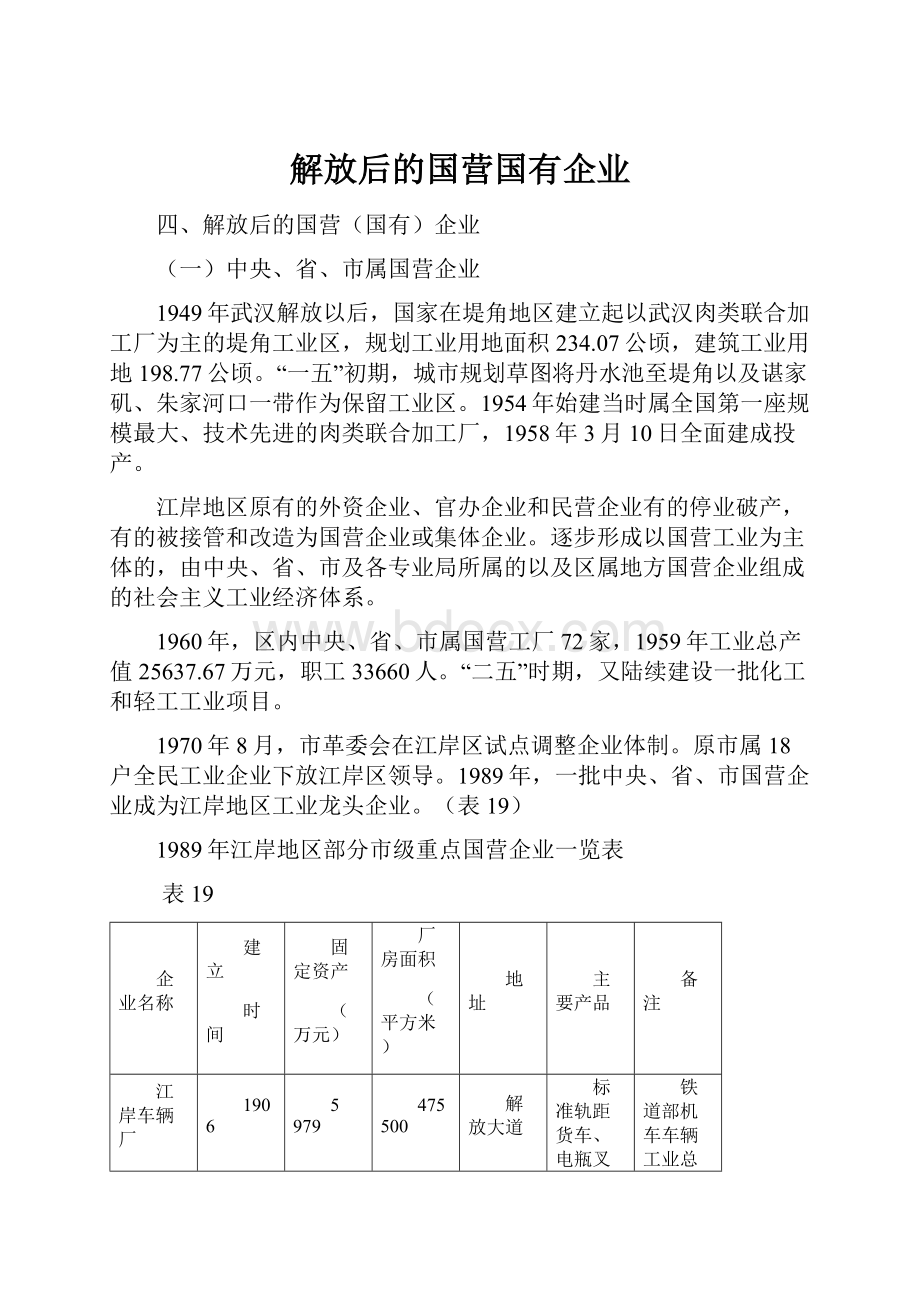

1989年,一批中央、省、市国营企业成为江岸地区工业龙头企业。

(表19)

1989年江岸地区部分市级重点国营企业一览表

表19

企业名称

建立

时间

固定资产

(万元)

厂房面积

(平方米)

地址

主要产品

备注

江岸车辆厂

1906

5979

475500

解放大道

标准轨距货车、电瓶叉车修造、工矿车、散装水泥罐车和氧化铝粉罐车、各种电瓶叉车及框架平台式集装散挂车等

铁道部机车车辆工业总公司的大型企业。

汉口蛋厂

1870

六合路

加工蛋制品(冰、干、湿、鲜、再制蛋)

全国重点冷藏企业之一,为全国最大的、品种最齐全的生产出口蛋品的唯一厂家。

武汉肉类联合加工厂

1958.3

6108

堤角

猪肉及副产品、熟肉制品、罐头、生化药品、综合利用工业品以及屠宰加工机械等

“一五”期间,由国家投资、苏联援建的大型肉类联合加工企业。

拥有本市三郊四县年供给10万多头的商品猪基地。

武汉冶炼厂

谌家矶

电解铜、铜盘元、综合回收产品

湖北省和武汉市的重点有色冶炼及加工企业,武汉铜导体企业群体的龙头企业“武汉特厂”。

武汉制革厂

中山大道1541号

猪、牛、羊皮加工

武汉铁塔厂

丹水池

输变电铁塔、钢结构件、钢管杆塔、水泥电杆等

通过英国AOQC公司认证,获ISO9001质量管理体系证书。

1997年12月获得国家经贸部颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》,享受出口产品退税待遇。

中原无线电厂

1949

胜利街

各种通信设备

中南地区从事无线电通信整机生产的重要骨干企业。

武汉市无线电元件厂

1959

1000

4000

四维路4号

热敏电阻、石英晶体

机电工业部定点生产石英晶体和热敏电阻的重点骨干企业之一。

武汉无线电专用设备厂

1960

9500

大智路交易街26号

J11、J23两大系列电子冲压设备和电子专用设备

中南地区无线电工业生产专用设备的企业。

武汉市无线电厂

1961.7

大智路32号

“长江”牌收录机,20寸彩电、电磁炉和汽车收放机等

我国最早定点生产通信机、收录机和收音机的工厂之一。

武汉长江化工厂

81000

汉口谌家矶

“氟化工、电镀添加剂、化学试剂”3个类别,近40个品种

化工部二局投资定点生产精细氟化工产品的中型企业。

武汉羽毛球厂

1958

渣家左路296号

羽毛球、塑料球

该厂生产的羽毛球1985年被国家体委器材处审定批准为国家比赛用球。

武汉绣花厂

1956

2400

球场街球场巷16号

全省最早的绣花企业。

武汉市东风皮鞋厂

1953

202

8565

三眼桥四村244号

男女各式皮鞋

女式皮鞋多次被评为湖北省和轻工业部的优质产品

武汉钢锯厂

1956

292

7800

前三眼桥路19号

12寸手用锯条、6寸微型锯条、双金属机用锯条以及微型锯弓和管锯弓

大桥牌12寸手用锯条在1984年获省优、部优的基础上,1985年又获国家银质奖。

武汉塑料十厂

1958

200

车站路6号

聚丙烯打包带、撕裂膜、各种规格高低密度乙烯薄膜,食品包装袋,中空容器、工程杂件等

“香蝶牌”打包带荣获湖北省产品创新三等奖。

武汉服装机械厂

1982

275

4000

惠济路附3号

工业绣花机、跳针机、三针六线机、上油机等

轻工业部定点生产服装机械的专业工厂。

武汉工业皮件厂

军转民厂

4400

解放南路60号

纺织器材,皮胶碗垫、密封圈、传动产品等

中纺部定点生产纺织器材的骨干厂家之一。

武汉制革厂

1905

1486

28000

中山大道1541号

生产猪、牛、羊革

黄牛修面革,猪皮修面革、水牛修面革,黄牛服装革均获全省优质产品第一类第一名,黄牛正面革获部优产品称号。

武汉塑料制笔厂

314

1332

永清街19号

塑料两用笔杆和试电笔、低压测电器等

金属标记笔1980年获武汉市科技三等奖。

人民印刷厂

1958

11113

台北一路193号

“生生”牌会计用品、“国际”牌,“杨子江”牌复写纸

由生生、永华、新光、太厦、宏泰、天福汉等六家公私合营厂合并为生生印刷厂,后改名

胜新造纸厂

180

8700

建设大道台北路口

武汉市生产卫生纸的重点厂家

健身牌珍珠药物卫生纸1985年获省优秀消费品奖1986年获市最佳消费品金杯奖,1987年企业被评为一轻系统先进企业。

武汉缝纫机配件

1970.9

3020

惠济路5号

JAl—1梭芯套、GB~44梭芯套

1970.9由汉江五金合作社、益群丝印搪瓷合作社合并而成。

武仅饮料二厂

1921

1120

22315

解放大道885号

固体饮料、液体饮料及糖果三大类78个花色品种

中华猕猴桃晶获国家银质奖;柠檬汽水、橙汁鲜水获轻工部优质产品奖;虫草冬蜜,大蒜汁获国家经委金龙奖;血补乐获轻工部优秀产品奖,柠檬汽水连续三年获全市最佳消费品称号。

武汉造纸厂

江岸路一号

牛皮箱板纸、薄型牛皮箱板纸、油毡原纸、普通瓦楞纸、强韧瓦楞纸、纸箱板纸等

湖北省生产工业纸扳为主的大型企业,牛皮箱板纸获1987年度湖北省一轻工业科技成果二等奖和武汉市优秀新产品二等奖。

油毡原纸和一号瓦楞原纸为湖北省优质产品。

江汉食品厂

1958.4

13000

台北路195号

糖果、食品糕点和固体饮料三大类160多个品种

1987年被武汉市政府授予“新产品开发先进企业”。

武汉金笔厂

渣家右路85号

自来水笔、签字笔、宝珠笔、软笔及工艺水彩笔五大类

轻工业部在湖北省定点生产自来水笔的唯一厂家。

武汉制线总厂

20250

球场街1号

木纱团、涤芯线、蚕丝线,出口产品纸板线及抽纱绣线,维纶牵切线、多功能人造丝绣花线等

1987年荣获湖北省“双文明企业”和“全面提高经济效益先进单位”的称号。

武汉流量仪表厂(原武汉仪表元件厂)

2540

胜利街15号

LS均速管流量计,LZY智能流量积算仪;LZA阿牛巴蒸气流量计;LZB玻璃转子流量计

阿牛巴蒸气汽量计,1986年获武汉市节能新产品奖,均速管流量计1988年获武汉市技术成果奖。

武汉弹簧厂

1965

11000

芦沟桥路42号

各类弹簧、弹簧吊架、油封及汽缸垫

全国弹簧行业重点生产厂家。

1997年6月,市委、市政府将51户市属工业局(总公司)所属小型国有工业企业(固定资产原值1500万元及以下,按1996年年底的帐面值,不含国有土地价值)划转到江岸区管理,区工业企业托管公司管理的17户划转工业企业(主要为国营企业),资产总额3226万元;负债总额31692万元;资产负债率97.7%;资产负债率在100%及以上的4户(最高达201.8%);11户亏损,亏损额1872万元;固定资产原值10738万元;固定资产净值5868万元;固定资产净值占原值的比重为54.6%。

(表20)

1997年武汉市划转至江岸区的国营工业企业情况一览表

表20单位

厂名

地址

原主管部门

职工

总数

(人)

占地

面积

(㎡)

总资产

(万元)

总负债

(万元)

欠市财政

借款(本金)

(万元)

主要产品

武汉市人民印刷厂

高雄路18号

市一轻工业局

660

6878

1998

1489

30

印刷及帐表

武汉市大公实业公司

渣家右路85号

市一轻工业局

597

11195

1717

742

制笔

武汉市武汉饮料一厂

洞庭街139号

市一轻工业局

519

6264

2714

2699

110

饮料

武汉市武汉食品厂

沿江大道134号

市一轻工业局

758

7332

2170

2833

55

糖果

武汉市国营第一皮鞋厂

庆安三里10号

市二轻工业局

1011

9830

2097

1698

50

皮鞋

武汉华龙文体日用品发展公司

江汉北路14号

市二轻工业局

1705

13365

984

667

武汉自控阀门厂

五福路2号

市机械工业局

183

1381

188

电磁阀

武汉液压件厂

三阳路11号

市机械工业局

374

3330

1171

574

齿轮、液压阀

武汉弹簧厂

芦沟桥路42号

市机械工业局

359

7326

1443

1024

弹簧

武汉流量仪表厂

江大二村26号

市机械工业局

423

4662

716

449

45

流量计

武汉轴承厂

岱山汉黄路35号

市机械工业局

581

51686

5061

4076

185

轴承

武汉农业药械厂

二七路170号

市机械工业局

860

27306

1998

1559

30

喷雾器

武汉市第三针织厂

三眼桥128号

市纺织工业局

747

13340

2690

3424

20

针织内衣

武汉帆布总厂

三眼桥四村242号

市纺织工业局

1556

11339

1969

3974

148

工业帆布

武汉市化学助剂总厂

新华路

市化工国资公司

1373

29000

3133

5427

胱氨酸

武汉市打字机销售中心

中山大道

市二轻工业局

武汉市无线电变压器厂

保成路

市电子工业局

285

400

887

638

电源变压器

武汉市第二工具厂

中山大道1888号

市机械工业局

193

1998

553

597

切削工具

武汉市武汉工业皮件厂

解放南路60号

市二轻工业局

122

2740

610

220

41

武汉市无线电五厂

转车楼

市电子工业局

1116

10459

2584

3057

50

组合音响机箱

武汉市计算机软件中心

三眼桥128号

市电子工业局

31

161

96

35

计算机软件

20世纪90年代以后,国家在江岸地区投资发展新增工业项目较少,但江岸车辆厂、省盐业包装厂、武汉汽车发动机厂等一大批中央和省、市大中型工业企业,在江岸区域工业经济中仍占相当比重。

江岸车辆厂位于江岸区解放大道,是铁道部机车车辆工业总公司的大型企业。

前身为1910年所建江岸机厂。

1949年后更名江岸铁路工厂,1951年工厂学习和推广苏联14种工作方法,生产效率大幅提高。

1952年,职工增至1711人,生产区用地面积11.4万平方米,厂房建筑面积15933平方米,机器设备544台(套),机车修理能力由1949年的15台,提高到89台,厂房利用率从1949年的20.5%提高到72.8%;客车修理能力从1949年的142辆提高到147辆;货车修理能力由1949年的386辆,提高到418辆。

工业总产值(1990年不变价)711万元,为1949年的417倍。

全员劳动生产率达4222元/人。

1985年底,工厂占地面积47.55万平方米,建筑面积30万平方米,拥有固定资产原值5979万元,固定资产净值3904万元,主要工业设备原值2356万元。

1958—1965年,该厂由单一货车修理发展成为修造并举,并开发出新产品,自行设计制造S10型四轴守车,二轴检衡车货车的修造能力提高到年产2400辆。

20世纪70年代,工厂研制开发一吨电瓶叉车、叶片泵、直流电机、U60型下卸式水泥罐车等一批新产品,货车生产能力提高到年修理5000辆。

中共十一届三中全会后,该厂全面推行企业各项改革,提高经济效益。

80年代中期开发的新产品有C61型工矿车、U60W型散装水泥罐车和氧化铝粉罐车、TDC—FB1型防爆电瓶叉车,TDCl.5型电瓶叉车,JG3040框架平台式集装散挂车。

1988年该厂创销售总收入达6554万元。

至2004年,该厂逐步建设成为开放型、多功能、产品结构合理、生产技术先进、科工贸相结合、文明程度较高的新型企业。

武汉冶炼厂位于谌家矶,是湖北省和武汉市重点有色冶炼及加工企业、武汉铜导体企业群体龙头企业、“武汉特厂”。

20世纪初建厂。

1965年,其产品电解铜作为国家质量免检产品,铜材远销国外。

到1980年,形成包括电解铜、铜盘元、综合回收产品3个生产体系,冶炼加工一条龙比较完整的中型有色金属冶炼加工企业。

主导产品电解铜、铜盘元生产能力均在万吨以上,铜盘元间接出口,远销亚、非、拉美等国。

主产品铜盘元、电解铜、黄金先后于1982年、1983年、1985年荣获省优质产品称号,且优质品率逐年提高,到1985年达90.5%。

“七五”计划期间,为国家批准的重点技术改革企业。

该厂采取“以商促产,盈誉并重,超前构思,以旧上新”的策略,强化营销、改进技术。

1986年,铜盘元夺得部优产品称号,白银被评为市优产品。

1988年,该厂产品销售收入1.81亿元,创利税突破千万元大关。

武汉化工原料厂位于汉黄路。

前身为汉昌化工厂,始建于1915年,生产肥皂、牙膏、甘油等。

20世纪60年代曾一度转向生产塑料制品。

1966年开始生产化工原料。

至1989年,该厂成为一个生产黄磷、草酸、苯酚、酚醛塑料粉、酚醛树脂和磷酸等基本化工原料的中型化工企业。

占地面积11.6万平方米,有职工1460人,其中工程技术人员88人。

有固定资产1545万元。

1965年转产化工原料至1984年累计完成利润总额2271万元,累计上交利润1870万元,出口产品产值773万元。

经济体制改革中,该厂曾因价格调整遇暂时困难,产值徘徊不前。

1985年完成利税总额为180万元,1986年(出口商品免税除外)实现利润99万元,利税总额为136万元。

1987年生产经营有所好转,工业产值及利润增加。

1988年,全厂实现销售总收入5427万元,90年代后,工厂生产萎缩。

武汉造纸厂址设谌家矶江岸路1号(原武汉新亚造纸厂汉口车间),占地48.6万平方米,建筑面积8.2万平方米。

1965年由武汉纸板厂筹建处与新亚造纸厂汉口车间合并而成。

当时主要生产油毡原纸、瓦楞原纸和防潮加工纸,为生产油毡和瓦楞纸箱配套。

该厂建成投产后,技术设备得到不断的完善,在湖北省造纸行业中逐渐占据一定的地位。

1983年,汉口造纸厂因连年亏损被并入该厂。

1973年,国家投资兴建日产10吨凸版纸和日产25吨黄板纸的生产线。

此后,又有益民造纸厂与该厂合并,使该厂生产规模得到扩充,由原来以生产工业用纸及纸板的中型造纸厂,一跃而成为省生产包装纸板和生活用纸两大系列产品的大型造纸厂。

1989年,该厂有职工1641人,固定资产原值3229万元,工业设备原值1317万元,年生产机制纸浆重1306吨,机制纸及纸板4134吨。

1985年工业总产值2653万元,产品销售收入2636万元。

1988年产品销售收入5124万元。

20世纪90年代后,工厂停业。

武汉汽车车身附件总厂位于汉口堤角边135号,是中国汽车零部件工业集团公司的常务董事单位,国家汽车零件行业骨干企业。

1983年5月,武汉汽车发动机厂产品大批积压,工厂严重亏损。

企业职工扔掉“铁饭碗”,与工厂签定全厂第一个经济承包合同。

完成承包任务后,又倡议全厂共同走改革路:

不找厂长找市场,广揽杂活,自谋生计。

全厂兴起“当主人,搞承包,开才源,增效益”的群众改革活动。

至年底,工厂近5年第一次甩掉亏损帽子。

职工们敲锣打鼓向厂领导发奖。

工人们说:

“从来都是领导奖励工人,咱们厂今年工人奖领导”。

市总工会号召全市工人学习该厂职工站在改革前列的主人翁精神。

1985年,该厂创建轻微型车维修服务中心,与全国各地微型车生产厂家合作,为各类用户服务,效益大增,当年创利32.5万元,人均创利1.08万元。

1986年,武汉汽车发动机厂连年亏损累计达1200万元,资本低债,破产濒临,职工们以个人资产抵押,又集体租赁经营武汉汽车发动机厂,成为全国第一家实行租赁经营的中型国营企业,取得良好成绩。

11月27日,中央领导人在视察该厂时,充分肯定了他们的做法,鼓励他们坚持下去。

1988年4月,该厂提前20个月实现租赁3年的目标,主要经济指标均创历史最高水平。

1988年该厂产品行销26个省市,为200多家汽车厂配套服务,市场占有率达34%,其中WHS340型汽车门锁,WN20B型暖风机,QRJ40型燃油器,交叉臂式玻璃升降器被评为省市优秀产品,燃油加热器系列曾获原国家经委金龙奖。

武汉肉类联合加工厂“一五”期间,由国家投资、苏联援建的大型肉类联合加工企业。

厂区座落堤角长江和朱家河汇合处,京广铁路把厂区分为东、西两部分。

20世纪50年代,该厂在“广式”香肠生产工艺基础上,对工艺操作、配料比例作了改进和调整,形成“武汉香肠”的特色。

1989年该厂宰猪能力6000头;低温冷藏容量2.3万吨。

厂内设有专用长江码头和铁路专用线,备有内燃机车、轮船和汽车队。

工厂有8个分厂、3个公司和辅助生产单位。

该厂主要产品有猪肉及副产品、熟肉制品、罐头、生化药品综合利用工业品以及屠宰加工机械等,并有与之相配套的厂房、设备、水电汽动力系统、污水处理设备以及健全的质量保证体系和检验专职机构。

出口产品销往东欧、西欧和港澳地区。

为推动企业发展壮大,该厂在生产产品上变单一为多样,变粗为精,变大为小,变生为熟,变废为宝。

在技术上注重改造更新。

抓节能降耗,提高工效,不断革新工艺设备,从国外引进80年代先进技术和设备。

1985年初,国家对生猪实行多渠道放开经营后,该厂与生猪产地和国营菜场、肉食店直接联系,实行“两头直挂”经营方式。

与省内外100多个县建立稳固的产销关系,同时拥有武汉市三郊四县年供给10万多头的商品猪基地,进货渠道畅通,猪源比较充足。

在销售经营上减少流通领域中间环节,与全市149家菜场、肉食店建立直接供货关系,并发展企业自营门市部23个。

供应市场以无皮鲜猪肉为主,改变过去“销冻存鲜”的做法。

武汉三米厂、二米厂1950年初,华中粮食总局以位于汉口三码头铁路边63号的仓库(原为英商怡和洋行仓库)与私营六合米厂合营成立公益米厂,由私营米厂置办设备,国家提供厂房和加工原料进行大米生产。

1952年“五反”后,退还私人财产,由国家经营。

1953年,更名湖北省粮食厅第二加工米厂,并进行扩建,形成大米5万吨的生产能力。

1955年4月移交武汉市粮食局,更名武汉三米厂,位于汉口球场街义和巷。

1958年1月,广合成米厂、宝太米厂并入武汉三米厂,由武汉市粮油工业公司管理。

1969年大米年生产能力5.4万吨。

主要负责江岸区居民大米供应。

1992年11月,该厂投资507万元,翻修改造大米车间厂房,改造安装一条日产100吨的精米生产线,采用国内领先机械设备和生产工艺,大米生产的精度得到提高。

1993年后,随着武汉市粮油市场的全面开放和产区粮食加工企业的崛起,省内外粮食成品越来越多地进入武汉市场。

与此同时,一些私人小型米厂在堤角一带进行生产销售,对三米厂自产自销业务形成冲击。

市三米厂的大米计划加工任务大量减少,产量大幅降低。

该厂调整生产经营格局,开展多种经营,到1998年,大米生产基本停止。

华中粮食总局于解放初期接收位于汉口沿江大道167号的日华油厂后,先后改名为“中南区粮食管理局一仓库”和“湖北省粮食厅第一加工米厂”。

1953年后进行扩建改造,安装广式米机4部,橡胶砻谷机5部,形成年产大米6.3万吨的生产能力。

1955年4月移交给武汉市粮食局,改为名武汉二米厂。

1957年9月同春米厂并入武汉二米厂。

1982年,市粮食局调整工业生产格局,决定该厂停产大米,转产淀粉。

(二)区属国营企业

江岸区地方国营企业主要包括区属国营企业、粮食部门国营企业、区商业国营企业、校办国营工厂及市属划转小型国营企业等。

1952年9月,区委按照市委“先工业,后商业,先大后小”的指示,在全区私营企业和国营企业中开展增产节约运动。

以机器业为重点,组织21名干部下厂下店,帮助企业开展增产节约运动。

国营企业增产节约运动以武汉火柴厂、206厂(武汉皮革厂前身)、新华印刷厂、公用汽车公司等单位为重点,全区工业生产及管理逐步走向正轨。

年底,江岸区有地方国营及军需工厂21户,职工10264人。

1953年实行粮食统购统销后,在委托私营米厂加工的同时,国营粮食部门着手建立米厂,并扩大生产规模。

2月中旬,区内农具、汽车、长航、火柴、开明、光华、食品、冷饮、河南(印刷厂)、二米、三米、湖北长江联合印刷厂、中南汽车修配厂等14户企业转为国营。

1—10月,全区14个国营工厂、企业完成产值计划107.42%。

1953年底,全区有13个地方国营工厂,由外延扩张转入内部生产改革,提高生产效率,促进生产发展。

这批企业1953年和1954年,产值完成年计划的104.33%和111.8%,上交利润完成年计划的130.24%和138.68%。

(表21)

1953年度江岸地区国营工业企业生产总值完成情况一览表

表21单位:

千元

厂名

11月累计完成

厂名

11月累计完成

武汉火柴厂

12642601.4

武汉食品厂

11385514

汽车公司(修配厂)

8130991

冰棒厂

5824143

省汽车修配厂

7459181

汽水厂

6155870

光华线厂

2740117

汉口茶厂

20016155

新华总厂(印刷)

40064540

武汉面粉厂

9730034

湖北日报

2523212

加工二米厂

42742253

河南汉口厂(印刷)

4161884

合计

173593495.4

1956年l—10月,全区14个国营工厂完成产值计划107.12%,比上年同期增长100.6%。

1957年1—10月,全区国营工业产值和利润分别完成计划104.6%和103%。

1958年5月,由区机电局所属56个小厂小社,合并组成21户工厂,其中国营4户。

7月,区委为加快工业发展,将金星、光明、健群等88个手工业生产合作社合并为46个地方国营工厂。

同期,经市粮食局批准,江岸区第二糕面社、吉庆糕面社、新华糕面社、八一糕面社等集体企业合并成立“江岸国营糕面工厂”。

10月,市机电、纺织、建材等工业局和市手管局领导的19个工厂、社下放区管。

1959年9月,区委、区政府决定将一批区级骨干企业合并、调整