人教版生物必修3练习第4章 第3节 群落的结构 Word版含答案.docx

《人教版生物必修3练习第4章 第3节 群落的结构 Word版含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版生物必修3练习第4章 第3节 群落的结构 Word版含答案.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版生物必修3练习第4章第3节群落的结构Word版含答案

第3节 群落的结构

目标导航

1.通过对池塘群落的分析,说出群落水平上研究的问题。

2.结合资料分析和生活实例,描述群落的种间关系及特征。

3.通过探究实验,调查土壤小动物类群丰富度。

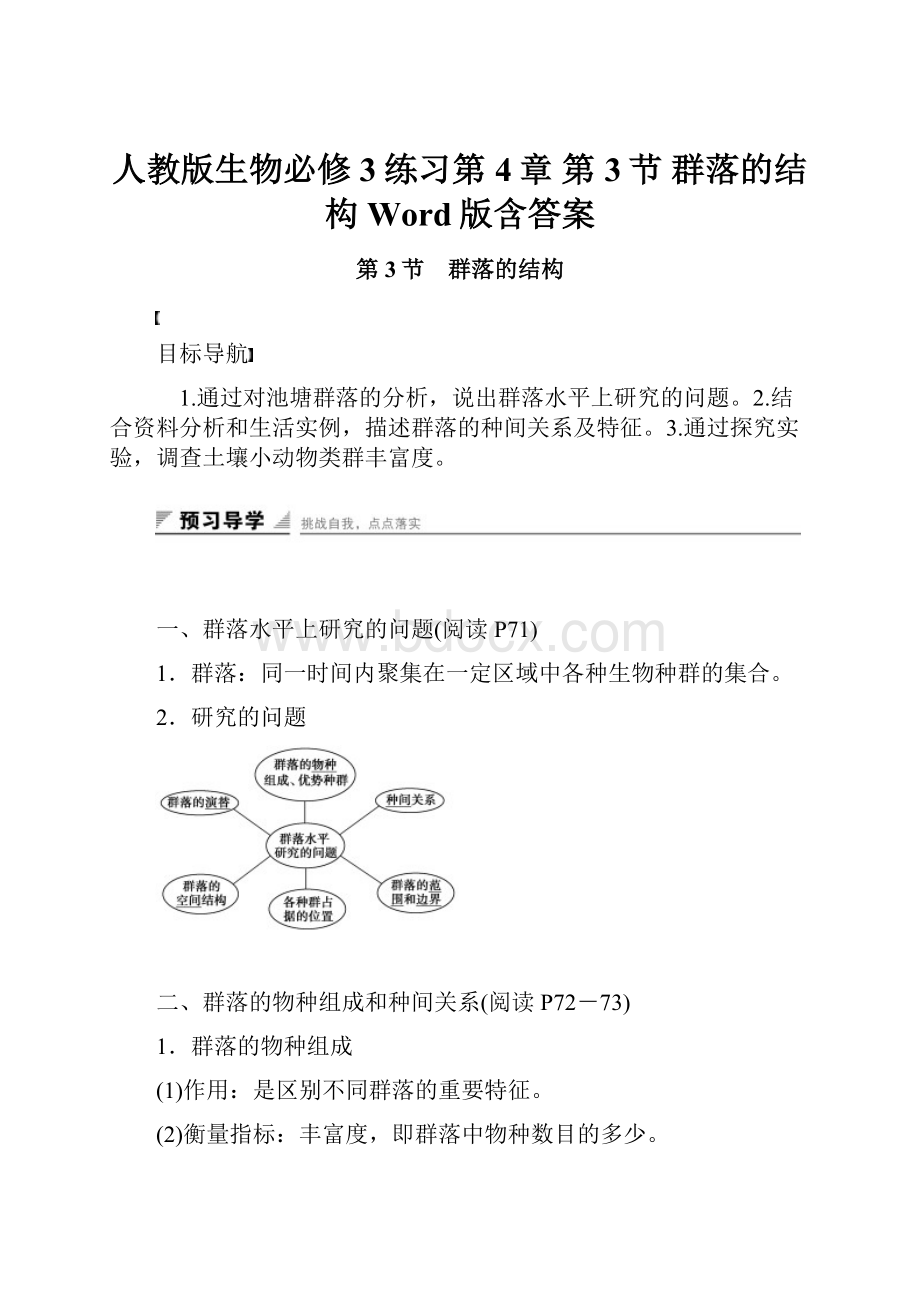

一、群落水平上研究的问题(阅读P71)

1.群落:

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

2.研究的问题

二、群落的物种组成和种间关系(阅读P72-73)

1.群落的物种组成

(1)作用:

是区别不同群落的重要特征。

(2)衡量指标:

丰富度,即群落中物种数目的多少。

(3)规律:

不同群落丰富度不同,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

海拔高度越高,群落丰富度越低。

2.种间关系

(1)捕食:

一种生物以另一种生物作为食物。

(2)竞争

(3)寄生:

一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

(4)互利共生:

两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

三、群落的空间结构(阅读P74-75)

1.图中群落空间结构的类型:

A图:

垂直结构,B图:

水平结构。

2.决定群落空间结构的主要因素

A图:

①植物分层:

与对光的利用有关。

②动物分层:

栖息空间和食物条件。

B图:

地形的变化、土壤湿度、盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人与动物的影响等。

判断正误:

(1)池塘中的全部鱼、植物和微生物构成群落。

( )

(2)物种丰富度从两极到赤道逐渐增大,而山上则随海拔高度的升高而降低。

( )

(3)环境条件分布不均匀是形成群落水平结构的原因之一。

( )

(4)草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象。

( )

(5)群落强调各种生物种群的集合,其中包括各种动物、植物和微生物。

( )

(6)谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是共生。

( )

(7)捕食关系对维持种群的稳定有重要作用。

( )

(8)随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度。

( )

答案

(1)×

(2)√ (3)√ (4)× (5)√ (6)× (7)√ (8)×

一、群落水平上研究的问题及群落的物种组成与种间关系

1.全面理解生物群落的概念

(1)一定的自然区域内,如一个水池、一片草原或一片森林等一定范围内。

(2)相互之间有直接或间接关系,如相互影响、相互制约等。

(3)各种生物的总和,即包括这个区域内的各种植物、动物和微生物。

(4)群落不是一定空间内各种生物的简单集合,而是通过种内关系和种间关系建立起来的有机整体。

例如:

某一池塘中各种鱼、虾、蟹等动物,各种沉水、挺水、浮水植物以及各种细菌、真菌等微生物,它们共同生活在一起,相互影响、相互制约,共同组成了一个群落。

2.个体、种群与群落的关系

个体、种群与群落属于不同的生命层次,其特征各不相同。

生物群落以种群为单位,是各种生物种群的集合体,具有复杂的种间关系。

依靠这种关系使各种生物在长期自然选择与进化中形成了稳定的彼此适应的有机整体。

三者关系可表示为:

3.群落的种间关系

类型

曲线图例

箭头图例

种间关系特点

捕食

“先增加者先减少”的非同步性变化,且捕食者数量高峰变动滞后于被捕食者

竞争

c代表共同的生活条件,结局一般有二:

一是a取代b;二是a、b两种群个体间形成平衡,相互抑制

寄生

寄生种群a得利,宿主种群b受害;宿主b不可能全部死亡

互利

共生

“同生共死”的同步性变化

1.集市上的白菜、萝卜等植物,鸡、兔等动物以及蘑菇、木耳等微生物能构成一个群落吗?

为什么?

答案 不能。

因为他们之间没有直接或间接的依存关系。

2.思考寄生与共生关系的异同点有哪些呢?

答案 相同的是两者都是两种生物共同生活在一起。

不同的是共生的两种生物,相互依赖,彼此有利;而寄生的两种生物,对寄生者来说,当然是有利的,但对寄主来说,则是有害的。

1.下图中的①~④为四组生物的种间关系图(纵轴为个体数,横轴为时间)。

A是地衣中的藻类和真菌;B是大、小草履虫;C是兔与狐;D是细菌和噬菌体。

请据图回答问题:

(1)判断四组生物关系对应曲线:

A.________,B.________,C.________,D.________。

(2)造成②现象是由于_____________________________________________________

________________________________________________________________________。

(3)④与②相比,结果不同是因为____________________________________________

________________________________________________________________________。

问题导析

(1)地衣中藻类和真菌属于互利共生关系,对应曲线为③。

(2)大、小草履虫属于竞争关系,对应曲线为②。

(3)狐与兔属于捕食关系,对应曲线为①。

(4)细菌与噬菌体为寄生关系,对应曲线为④。

答案

(1)③ ② ① ④

(2)竞争过程中,一种生物最终因缺乏食物、空间而全部死亡 (3)④寄生关系不像②竞争关系那样,不可能使宿主全部死亡,寄生生物依赖于寄主生活

解析

(1)地衣中藻类和真菌属于互利共生关系,两者互助互利、难以分开,数量曲线波动近似平行,对应曲线为③;大、小草履虫是两个不同的物种,属于种间竞争关系,混养在一起后,小草履虫繁殖速率超过大草履虫,具有明显优势,最终大草履虫在竞争中消亡,对应曲线为②;狐与兔属于捕食关系,其数量变化曲线的特点是捕食者数量受被捕食者限制,即兔曲线波动变化在前(b),狐曲线波动变化在后(a),表现为此消彼长,对应曲线为①;细菌与噬菌体为寄生关系,寄生结果是噬菌体大量增殖,而细菌大量死亡,造成细菌总体数量下降,对应曲线为④。

(2)造成②现象是由于竞争一种生物最终因缺乏食物、空间而全部死亡。

(3)④寄生关系不像②竞争关系那样,不可能使宿主全部死亡。

一题多变

(1)若C组的狐死亡,则兔的发展趋势是________________________。

(2)若上述四种种间关系中的b死亡,对a有利的是________。

答案

(1)先增多后减少,最后趋于平衡

(2)②④

二、群落的空间结构

1.群落的空间结构的类型

比较项目

垂直结构

水平结构

含义

生物群落在垂直方向上具有明显的分层现象

在水平方向上的分布状况

原因

陆生:

光照、温度

水生:

光、温度、O2

地形变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人和动物的影响

表现

植物在不同高度的分层导致动物也随之具有层次性

大多数群落生物呈集群分布或镶嵌分布

2.界定不同群落的垂直分布与群落的垂直结构

群落的垂直结构是指群落中各种群在垂直方向上的分层现象,它强调的是某一区域中某群落的空间结构,高山植物从山底到山顶,其温度差异明显,分别分布着热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、高山草甸等不同群落,应属群落间的分布状况而不是某一群落中的垂直结构,事实上,上述每一个群落,应各自具有自己独特的垂直结构,如下图所示。

3.某竹林中的箭竹高低错落有致,有同学认为该现象表明群落在垂直结构上有分层现象,该同学的推论是否正确?

答案 不正确。

竹林中的所有箭竹为同一物种,由于生长的阶段不同而高低不同,所属范畴为种群而非群落。

4.请判断分析“森林群落中只存在垂直结构,而草原群落中只存在水平结构”是否正确?

答案 不正确。

垂直结构和水平结构都是指不同种群在空间上分布差异。

森林群落也有水平结构,如在森林中,林下阴暗的地点有一些植物种类形成小型组合,而在林下较明亮的地点是另外一些植物种类形成的组合。

草原群落中同样也存在垂直结构,也常明显的分为地下层、草底层和草本层。

2.如图a、b、c分别代表的是在-200~3800m的海拔内,山坡a、森林b、海洋c三个不同的自然区域内植物的分布状况。

据此判断下列选项中正确的是( )。

A.在-200~3800m范围内,不同区域内植物的种类出现了很大的差异,温度是影响分布的主要生态因素

B.a处不同高度的山坡上分布着不同的植物类群,这说明群落具有垂直结构

C.b、c处的植物在垂直方向上都具有明显的分层现象,这说明群落具有垂直结构

D.影响b处植物出现明显分层现象的主要因素是水分

问题导析

(1)a处高山植物的分布是由于地形的起伏引起不同高度的山坡上温度不同引起的。

(2)b处森林植物的分布主要与光照有关;森林动物的垂直分布主要与食物有关,此种结构为垂直结构。

(3)c处海洋动物的分层与阳光、温度、食物和含氧量等有关,此种结构为垂直结构。

答案 C

一题多变

a处不同海拔区域蝶类物种多样性研究结果见下表。

下列有关叙述,正确的是( )。

垂直带

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

海拔(m)

<1000

1000~

2000

2000~

2500

2500~

3000

3000~

3500

>3500

植被

类型

热带季

雨林

常绿阔

叶林

常绿落叶混交林

针阔混

交林

针叶林

高寒灌

丛草甸

蝶类

种数

349

452

201

136

125

100

A.不同垂直带的植被类型差异只与光照有关

B.不同垂直带的植被类型差异反映了群落的空间结构特征

C.蝶类物种多样性与各垂直带植被类型无关

D.蝶类物种多样性与各垂直带气候特征有关

答案 D

解析 不同垂直带的植被类型差异是光照、温度等外界因素作用的结果。

不同垂直带的植被类型差异反映了不同群落的垂直分布,没有反映群落的空间结构特征。

三、土壤中小动物类群丰富度的研究

1.探究原理

(1)调查方法:

常用取样器取样的方法进行采集、调查。

(2)丰富度的统计方法通常有两种:

一是记名计算法;二是目测估计法。

2.方法步骤

环境考察→制作取样器→取样→采集小动物→观察和分类→统计和分析。

3.用具分析

采集小动物的两种方法所用到的仪器

(1)诱虫器(A图)

诱虫器中的电灯是发挥作用的主要装置,它利用土壤动物具有趋暗、趋湿、避高温的习性,远离光源、热源。

(2)吸虫器(B图)

吸虫器中的纱布作用是防止将土壤小动物吸走,将其收集在试管中。

4.注意事项

(1)从不同营养环境中采集的土壤样本要分别统计。

(2)尽可能多地收集小动物。

收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。

(3)从同样的土壤中采集的样本,多组同学进行统计比较。

(4)命名要准确,并进行分类。

(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。

5.调查土壤小动物类群丰富度,为什么不适合使用样方法和标志重捕法?

答案 因为许多土壤小动物有较强的活动能力,而且身体微小。

6.调查水中小动物类群丰富度的方法,应该如何改进?

答案 调查水中小动物种类的不同,取样设备也不同,例如用网兜、瓶子等。

取样和采集时要考虑定点、定量等因素。

定点就是要选取有代表性的地点取样;定量就是每次取样的数量(如一瓶、一网等)要相同。

3.为了对土壤动物的丰富度进行统计,下图A、B、C、D4种土壤微型节肢动物分离收集装置中最合理的是( )。

问题导析

(1)土壤动物有趋暗、趋湿、避高温的特性。

(2)图中的分离收集装置能同时满足有光和高温的是A。

答案 A

解析 土壤动物有趋暗、趋湿、避高温的特性,因此要让土壤动物从上面漏斗中转移到下面的收集瓶中,漏斗中的环境应有光、干燥、高温。

对比4个选项,A选项中热光源能同时满足有光和高温。

一题多变

(1)同一区域内不同种类的大型土壤动物的数量是________的。

(2)不同地域内的大型土壤动物的丰富度是________的。

(3)一般在林下或落叶及腐殖质较为丰富的地方大型土壤动物________。

(4)若完成统计和分析后,发现小动物还存活,为保护生态环境,应________。

答案

(1)不同

(2)不同 (3)较多 (4)放回原地

1.下列关于种群和生物群落的叙述中,不正确的是( )。

A.种群是构成群落的单位

B.在一定时间,生活在一定区域内的生物,同种个体形成种群,不同种群形成群落

C.种群与群落没有任何关系

D.种群特征和群落结构都与生态因素密切相关

答案 C

解析 群落中包括许多种群。

2.大多数生物群落在空间上有垂直分层现象,称为群落的垂直结构。

引起森林群落中植物和动物垂直分层现象的主要因素分别是( )。

A.温度 食物B.温度 光照

C.温度 湿度D.光照 食物

答案 D

3.下列关于“土壤中小动物类群丰富度的研究”相关叙述中,错误的是( )。

A.许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,适于用样方法或标志重捕法进行调查

B.该实验调查的指标是动物种类的丰富度和数量丰富度

C.样土塑料袋上应标明取样的地点和时间

D.可设计数据收集和统计表,分析所收集的数据

答案 A

解析 有较强的活动能力的土壤动物,不适于用样方法;身体微小的动物,也不适于用标志重捕法。

进行这类研究时,常用取样器取样的方法进行采集、调查。

4.飞蝗大发生时可长途迁徙,所经之处农作物受到严重破坏。

研究发现飞蝗种群数量的消长受多种因素的影响。

当雨量充沛、气候潮湿时,真菌、丝虫和蛙等大量繁殖可抑制飞蝗的种群数量;蝗虫的产卵量受相对湿度的影响(见图1),飞蝗的发生量又与降雨量有密切关系(见图2)。

请依据以上信息,回答下列问题:

(1)真菌与飞蝗的关系是________,蛙与飞蝗的关系是________。

(将正确答案前的字母填在相应的横线上)

A.互利共生 B.寄生 C.捕食 D.腐生

(2)当雨量充沛、空气相对湿度在70%左右时,飞蝗产卵数量比空气干燥时要________。

(3)在干旱的气候下,飞蝗发生量变化趋势是什么?

可能的原因是什么?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案

(1)B C

(2)多 (3)变大。

原因是气候干旱,真菌、丝虫和蛙等天敌的数量减少,会使飞蝗的发生量变大

解析 由题意可知,真菌、丝虫和蛙等大量繁殖可抑制飞蝗的种群数量,飞蝗与真菌的关系为寄生,蛙与飞蝗的关系为捕食;由图示看出,当雨量充沛、空气相对湿度在70%左右时,飞蝗产卵量比空气干燥时要多;在气候干旱时,真菌、丝虫和蛙等天敌的数量会减少,飞蝗的发生量变大。

基础巩固

1.“大鱼吃小鱼”这句话包含的生物之间的关系是( )。

A.捕食B.竞争

C.种内竞争D.捕食或种内斗争

答案 D

解析 一种生物以另一种生物为食称为捕食,如果大鱼和小鱼是同一种鱼则为种内斗争,反之则为捕食关系。

2.在同一纬度地区,引起植被分布呈“森林→草原→荒漠”的主要影响因素是( )。

A.温度B.阳光C.水分D.矿物质

答案 C

解析 同一纬度的光照相同,但植被却差别很大,主要影响因素是水分的不同。

3.下表的群落中,以数字1~5代表物种,每个物种的密度不同。

其中丰富度最大的群落是( )。

群落

A

B

C

D

物种1

30

40

0

0

物种2

20

0

0

2

物种3

0

20

35

8

物种4

3

0

21

25

物种5

0

0

5

12

答案 D

解析 D群落物种数目最多,丰富度最大。

巩固提升

4.

一棵树上生活着三种不同的鸟,分别为甲、乙、丙,每种鸟在树上生活的高度不同(如图所示)。

第四种鸟丁与乙的生活高度相同、食性相似,若丁从X点处进入该环境后,乙种鸟最可能是( )。

A.与丁种鸟和睦相处

B.移到本树的上层或下层,与甲种鸟或丙种鸟共同生活

C.还在原处生活,但食性会发生变化

D.与丁种鸟发生竞争

答案 D

解析 群落内的各种群生物之间是相互依存和相互制约的,长期的自然选择使它们分别获得了不同的生态位,如此题中不同的鸟在树上占据了不同的空间,形成了垂直(或水平)结构。

若从X处进入的丁鸟与乙鸟的生活高度相同,食性相似,则两鸟间必然要发生竞争,以争夺有限的生活资源,至于竞争结果则有多种可能。

5.校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是( )。

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象

答案 A

解析 树林生态系统的动物,营树栖攀援生活的种类特别多,具有明显的垂直分层现象;草原生态系统的动物,大都具有挖洞或快速奔跑的行为特点,这个群落中动物也具有分层现象,如:

土壤中的蚯蚓、草上的蜘蛛等。

6.早在宋代,我国就产生了四大家鱼混养技术。

下图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,下列相关分析正确的是( )。

A.四大家鱼在池塘中的分布现象是群落的水平结构

B.鲢鱼和鳙鱼混合放养时为共生关系

C.鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时都是竞争关系

D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量在短时间会增加

答案 D

解析 根据图示可以看出鲢鱼、鳙鱼和青鱼在不同水层的分层现象是群落的垂直结构,故A错误。

鲢鱼和鳙鱼之间不存在食物关系,也没有共生关系;青鱼和草鱼之间为竞争关系,故B、C错误。

若浮游动物大量死亡,浮游植物数量增加,鲢鱼数量在短时间内会增加,故D正确。

7.在控制条件下将生态和生理特性十分相似的两种农作物(甲和乙)混种在一起,对实验数据统计处理后,得到如图结果。

预测当播种比例为甲∶乙=5∶5时,种群竞争能力将表现出的趋势是( )。

A.甲、乙均增加B.乙强甲弱

C.甲强乙弱D.甲、乙均减弱

答案 C

解析 柱形图中甲∶乙=4∶6时,甲就已经表现较强竞争力,结合后两图即可判断。

8.下图是“土壤中小动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述错误的是( )。

A.甲装置的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.甲装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

答案 C

解析 由图可知,甲装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集,其中的花盆壁a和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通;乙装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用乙装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

9.跳虫、甲螨和线虫是土壤中的主要动物类群,对植物遗体的分解起重要作用。

请回答:

(1)由于跳虫和甲螨活动能力__________,身体__________,不适合用手直接捕捉,常采用吸虫器等进行采集。

(2)现要采集大量的跳虫用于实验室培养,最好选择下图中的吸虫器________,理由是________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

若要采集大量的甲螨作为标本保存,最好选择吸虫器________,理由是__________________________。

(3)现在一培养罐内同时培养跳虫、甲螨和线虫三个种群,若它们均仅以罐内已有的酵母菌为食,则跳虫与甲螨之间的关系是________,线虫与酵母菌之间的关系是________。

答案

(1)较强 微小

(2)B 该吸虫器中的湿棉花模拟了土壤湿润环境,利于跳虫存活 D 该吸虫器中的酒精可将收集的甲螨及时固定,防止腐烂

(3)竞争 捕食

解析

(1)跳虫和甲螨活动能力较强,身体微小,应用吸虫器等进行采集。

(2)吸虫器中的湿棉花模拟了土壤湿润环境,利于跳虫存活。

(3)跳虫与甲螨、线虫都以酵母菌为食,所以跳虫与甲螨属于竞争关系,线虫与酵母菌之间是捕食关系。

10.在烧杯中加入一些枯草浸出液,烧杯中的枯草杆菌以其中的有机物为食,过几天后放入大草履虫,再过一段时间后,放入双小核草履虫,它们均以枯草杆菌为食。

三种生物在浸出液中数量的增减情况用图中A、B、C曲线表示,据图分析回答下面的问题:

(1)枯草杆菌和草履虫之间构成________关系,两种草履虫之间构成________关系。

(2)A、B两条曲线分别表示________、________的数量变化情况。

(3)曲线C在c~d段下降的原因是__________________________________________

________________________________________________________________________。

(4)曲线A在a~b段下降的原因是___________________________________________

________________________________________________________________________。

答案

(1)捕食 竞争

(2)枯草杆菌 双小核草履虫

(3)双小核草履虫与大草履虫竞争资源

(4)大草履虫数量增多

解析 草履虫以枯草杆菌为食,构成捕食关系,两种草履虫之间构成竞争关系。

图中三条曲线根据放入的时间先后判断:

A为枯草杆菌,C是大草履虫,B是双小核草履虫。

曲线C在c~d段下降是由于双小核草履虫的加入,竞争压力大,大草履虫处于劣势,数量下降,而曲线A在a~b段下降是由于此间大草履虫增多。

走进高考

11.(2017·海南卷,25)甲、乙、丙是食性相同的、不同种的蝌蚪,三者之间无相互捕食关系。

某研究小组在4个条件相同的人工池塘中各放入1200只蝌蚪(甲、乙、丙各400只)和数量不等的同种捕食者,一段时间后,各池塘中3种蝌蚪的存活率如下表:

池塘编号

捕食者数量/只

蝌蚪存活率

甲

乙

丙

1

0

87

7

40

2

2

58

30

25

3

4

42

32

11

4

8

20

37

10

下列推测不合理的是( )。

A.捕食者主要捕食甲和丙

B.蝌蚪的种间斗争结果可能受捕食者影响

C.无捕食者时蝌蚪的种间斗争可能导致乙消失

D.随着捕食者数量增加,乙可获得的资源减少

答案 D

解析 四个池塘实验对照比较,随捕食者数量的增加,甲、丙种群数量越来越少,可见甲、丙是捕食者的主要食物来源;同时甲、乙、丙相对数