物理基本知识.docx

《物理基本知识.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物理基本知识.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

物理基本知识

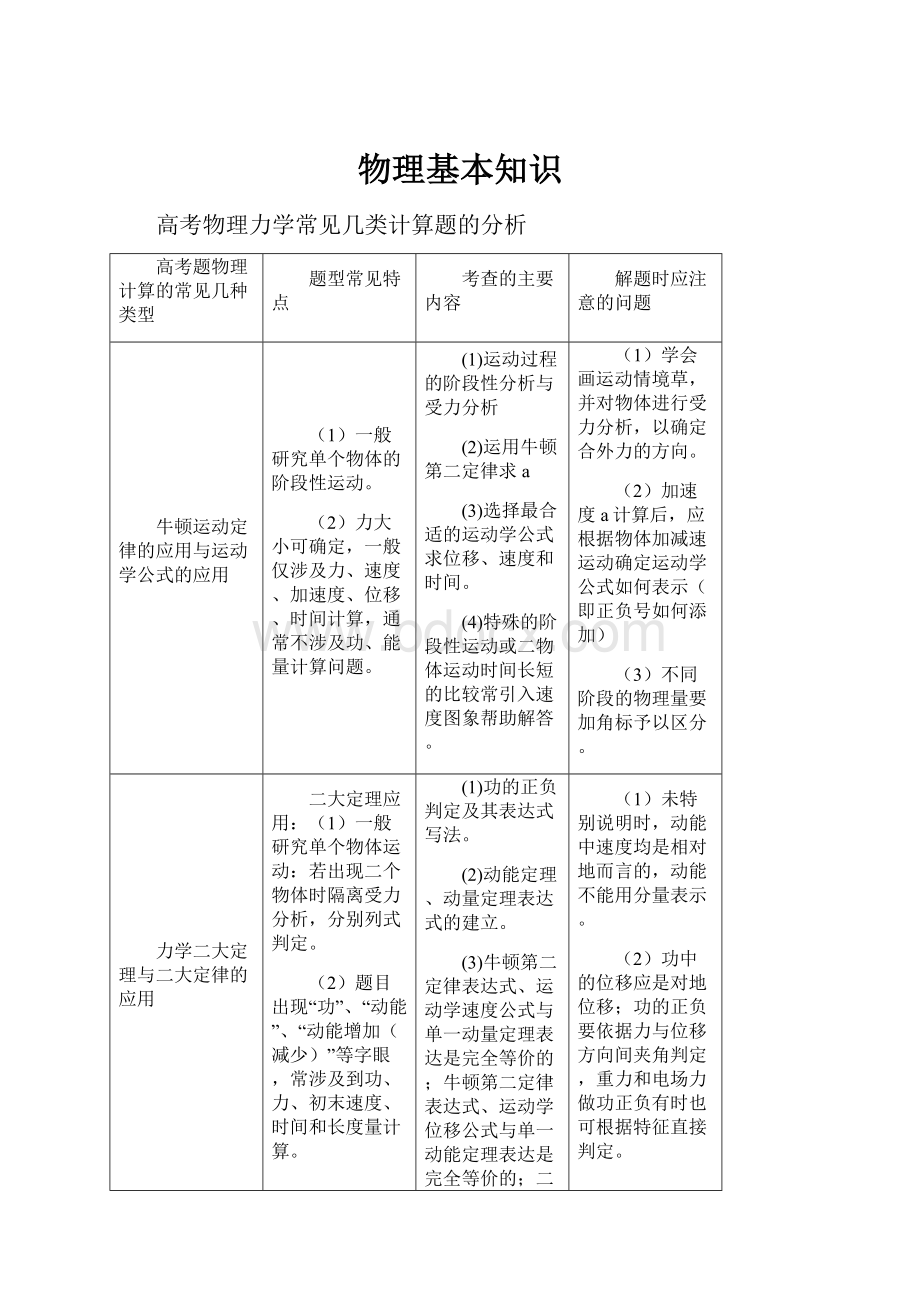

高考物理力学常见几类计算题的分析

高考题物理计算的常见几种类型

题型常见特点

考查的主要内容

解题时应注意的问题

牛顿运动定律的应用与运动学公式的应用

(1)一般研究单个物体的阶段性运动。

(2)力大小可确定,一般仅涉及力、速度、加速度、位移、时间计算,通常不涉及功、能量计算问题。

(1)运动过程的阶段性分析与受力分析

(2)运用牛顿第二定律求a

(3)选择最合适的运动学公式求位移、速度和时间。

(4)特殊的阶段性运动或二物体运动时间长短的比较常引入速度图象帮助解答。

(1)学会画运动情境草,并对物体进行受力分析,以确定合外力的方向。

(2)加速度a计算后,应根据物体加减速运动确定运动学公式如何表示(即正负号如何添加)

(3)不同阶段的物理量要加角标予以区分。

力学二大定理与二大定律的应用

二大定理应用:

(1)一般研究单个物体运动:

若出现二个物体时隔离受力分析,分别列式判定。

(2)题目出现“功”、“动能”、“动能增加(减少)”等字眼,常涉及到功、力、初末速度、时间和长度量计算。

(1)功的正负判定及其表达式写法。

(2)动能定理、动量定理表达式的建立。

(3)牛顿第二定律表达式、运动学速度公式与单一动量定理表达是完全等价的;牛顿第二定律表达式、运动学位移公式与单一动能定理表达是完全等价的;二个物体动能表达式与系统能量守恒式往往也是等价的。

应用时要避免重复列式。

(4)曲线运动一般考虑到动能定理应用,圆周运动一般还要引入向心力公式应用;匀变速直线运动往往考查到二个定理的应用。

(1)未特别说明时,动能中速度均是相对地而言的,动能不能用分量表示。

(2)功中的位移应是对地位移;功的正负要依据力与位移方向间夹角判定,重力和电场力做功正负有时也可根据特征直接判定。

(3)选用牛顿运动定律及运动学公式解答往往比较繁琐。

二大定律应用:

(1)一般涉及二个物体运动

(2)题目常出现“光滑水平面”(或含“二物体间相互作用力等大反向”提示)、“碰撞”、“速度”等字眼,给定二物体质量,并涉及共同速度、最大伸长(压缩量)最大高度、临界量、相对移动距离、作用次数等问题。

(1)系统某一方向动量守恒时运用动量守恒定律。

(2)涉及长度量、能量、相对距离计算时常运用能量守恒定律(含机械能守恒定律)解题。

(3)等质量二物体的弹性碰撞,二物体会交换速度。

(4)最值问题中常涉及二物体的共同速度问。

(1)运用动量守恒定律时要注意选择某一运动方向为正方向。

(2)系统合外力为零时,能量守恒式要力争抓住原来总能量与后来总能量相等的特点列式;当合外力不为零时,常根据做多少功转化多少能特征列式计算。

(3)多次作用问题逐次分析、列式找规律的意识。

万有引力定律的应用(一般出在选择题中)

(1)涉及天体运动问题,题目常出现“卫星”、“行星”、“地球”、“表面”等字眼。

(2)涉及卫星的环绕速度、周期、加速度、质量、离地高度等计算

(3)星体表面环绕速度也称第一宇宙速度。

(1)物体行星表面处所受万有引力近似等于物体重力,地面处重力往往远大于向心力

(2)空中环绕时万有引力提供向心力。

(3)物体所受的重力与纬度和高度有关,涉及火箭竖直上升(下降)时要注意在范围运动对重力及加速度的影响,而小范围的竖直上抛运动则不用考虑这种影响。

(4)当涉及转动圈数、二颗卫星最近(最远距离)、覆盖面大小问题时,要注意几何上角度联系、卫星到行星中心距离与行星半径的关系。

(1)注意万有引力定律表达式中的两天体间距离r距与向心力公式中物体环绕半径r的区别与联系。

(2)双子星之间距离与转动半径往往不等,列式计算时要特别小心。

(3)向心力公式中的物体环绕半径r是所在处的轨迹曲率半径,当轨迹为椭圆时,曲率半径不一定等于长半轴或短半轴。

(4)地面处重力或万有引力远大于向心力,而空中绕地球匀速圆周运动时重力或万有引力等于向心力。

解物理计算题一般步骤●物理的一般解题步骤:

看懂文句,

弄清题述物理现象、状态、过程。

明确对象所处的状态,所经历的过程.

1审题:

状态或过程所对应的物理模型,所联系的物理知识,物理量,物理规律.

(是解题的关健)

找出状态或过程之间的联系.

明确己知和侍求,

挖掘在文字叙述(语言表达)中的隐含条件,(这往往是解题的突破口)。

(如:

光滑,匀速,恰好,缓慢,距离最大或最小,有共同速度,弹性势能最大或最小等等)

对象:

整体或隔离体(系统)、

2.选对象、找状态、划过程(整体思想):

找准状态

研究过程:

准确划分(全过程还是分过程)。

对所选对象在某状态或过程中(全或分)进行:

受力,运动,做功特点分析。

受力情况

3.分析:

运动情况必要时画出受力、运动示意图或其它图辅助解答。

做功情况

及能量专化情况。

定性分析受哪些力(方向、大小、个数);做什么性质的运动(v、a);及各力做功的情况等。

搞清各过程中相互的联系,如:

上一个程的末状态就是下一过程的初状态。

4.依

(运动、受力、做功或能量转化)特点

选择适当的物理规律:

(对象所处状态或发生过程中的)

牛二及运动学公式;

(三把“金钥匙”)

动量定理及动量守恒定律;

动能定理、机械能守恒定律及功能关系等。

注意:

用能的观点解有时快捷,动量定理,动能定理,功能关系可用以不同性质运动阶段的全过程。

设出题中没有直接给出的物理量

5.运用规律列式前(准备)建立坐标

规定正方向等。

6所选的物理规规律用何种形式建立方程,有时可能要用到数学的函数关系或几何关系式.

主干方程式要依课本中的“原绐公式”形式进行列式,

不同的状态或过程对应不同的规律。

及它们之间的联系,统一写出方程。

并给予序号标明。

6.统一单位制,将己知物理量代入方程(组)求解结果。

7.检验结果:

必要时进行分析讨论,结果是矢量的要说明其方向。

选准研究对象,正确进行受力、运动、做功情况分析,弄清所处状态或发生的过程。

是解题的关健。

过程往往涉及多个分过程,不同的过程中受力、做功不同,选用不同的规律,但要注意不同过程中相互联系的物理量。

有时也可不必分析每个过程的物量情景,而把物理规律直接应用于整个过程,会使解题步骤大为简化。

一个过程,两个状态,及过程中的受力、做功情况。

解物理计算题一般步骤●物理的一般解题步骤:

1.审题:

是解题的关健,明确己知和侍求,看懂文句,弄清题述物理现象、状态、过程。

挖掘隐含在文字叙述中的条件,从语言文字中挖掘隐含条件(这往往是解题的突破口)。

(如:

光滑,匀速,恰好,缓慢,距离最大或最小,有共同速度,弹性势能最大或最小等等)

2.选对象和划过程:

隔离体或整体(系统)、找准状态和准确划分研究过程(全过程还是分过程)。

3.分析:

对所选对象在某状态或过程中(全或分)进行:

受力分析、运动分析、做功情况分析及能量专化分析。

有必要时画出受力、运动示意图或光路图辅助解答。

定性分析受哪些力(方向、大小、个数);做什么性质的运动(v、a);及各力做功的情况等。

搞清各过程中相互的联系,如:

上一个程的末状态就是下一过程的初状态。

4.依对象所处状态或发生过程中的运动、受力、做功等特点,选择适当的物理规律:

(三把“金钥匙”)

牛二及运动学公式;

动量定理及动量守恒定律;

动能定理、机械能守恒定律及功能关系等。

注意:

用能的观点解有时快捷,动量定理,动能定理,功能关系可用以不同性质运动阶段的全过程。

5.在依规律列式前设出题中没有直接给出的物理量,建立坐标,规定正方向等。

依据(所选的对象在某种状态或划定的过程中)的受力,运动,做功特点,

选择依?

物理规规律,并确定用何种形式建立方程,有时可能要用到几何关系式.

主干方程式要依课本中的“原绐公式”形式进行列式,有时要用到数学函数关系式或几何关系方程。

不同的状态或过程对应不同的规律。

及它们之间的联系,统一写出方程。

并给予序号标明。

6.统一单位制,将己知物理量代入方程(组)求解结果。

7.检验结果:

必要时进行分析讨论,结果是矢量的要说明其方向。

选准研究对象,正确进行受力、运动、做功情况分析,弄清所处状态或发生的过程。

是解题的关健。

过程往往涉及多个分过程,不同的过程中受力、做功不同,选用不同的规律,但要注意不同过程中相互联系的物理量。

有时也可不必分析每个过程的物量情景,而把物理规律直接应用于整个过程,会使解题步骤大为简化。

一个过程,两个状态,及过程中的受力、做功情况。

[计算说明]

1、单个物体问题情景

物体平衡(+直线运动规律)平抛运动+万有引力

F=ma+直线运动圆周运动+万有引力

P=FV(以不变功率运行等)圆周运动+功能关系

2、多个物体问题以“动量+功能”组合见多,出现机会最大

3、①力电综合以电荷在电场、磁场中运动为多,体现出力、电、磁三主干内容学科内综合。

②磁场中电路的部分导体切割磁感线运动,综合物体的平衡、电路(欧姆定律)、磁场(安培力)、电磁感应四大内容,重新成为高考热点。

4、要熟悉电子绕核运行时动能与等效电流、光子能量与太阳辐射等问题的分析

5、解力学问题的一般程序

⑴选对象(整体法和隔离法)、选过程(全过程和分阶段过程)

⑵分析研究对象的受力情况(各力大小方向、是否恒力、做功与否、冲量等)和运动情况(初末速度、动量、动能等)

⑶F=ma+匀变速直线运动规律

恒力作用下物理问题

功能关系——通常涉及位移情况时

⑷解方程,验根

1.认真审题,捕捉关键词句

审题过程是分析加工的过程,在读题时不能只注意那些给出具体数字或字母的显形条件,而应扣住物理题中常用一些关键用语,如:

“最多”、“至少”、“刚好”、“缓慢”、“瞬间”等。

充分理解其内涵和外延。

2.认真审题,挖掘隐含条件

物理问题的条件,不少是间接或隐含的,需要经过分析把它们挖掘出来。

隐含条件在题设中有时候就是一句话或几个词,甚至是几个字,

如“刚好匀速下滑”说明摩擦力等于重力沿斜面下滑的分力;

“恰好到某点”意味着到该点时速率变为零;

“恰好不滑出木板”,就表示小物体“恰好滑到木板边缘处且具有了与木板相同的速度”,等等。

但还有些隐含条件埋藏较深,挖掘起来有一定困难。

而有些问题看似一筹莫展,但一旦寻找出隐含条件,问题就会应刃而解。

3.审题过程要注意画好情景示意图,展示物理图景

画好分析图形,是审题的重要手段,它有助于建立清晰有序的物理过程,确立物理量间的关系,把问题具体化、形象化,分析图可以是运动过程图、受力分析图、状态变化图等等。

4.审题过程应建立正确的物理模型

物理模型的基本形式有“对象模型”和“过程模型”。

“对象模型”是:

实际物体在某种条件下的近似与抽象,如质点、光滑平面、理想气体、理想电表等;

“过程模型”是:

理想化了的物理现象或过程,如匀速直线运动、自由落体运动、竖直上抛运动、平抛运动、匀速圆周运动、简谐运动等。

有些题目所设物理模型是不清晰的,不宜直接处理,但只要抓住问题的主要因素,忽略次要因素,恰当的将复杂的对象或过程向隐含的理想化模型转化,就能使问题得以解决。

5.审题过程要重视对基本过程的分析

力学部分涉及到的过程有匀速直线运动、匀变速直线运动、平抛运动、圆周运动、机械振动等。

除了这些运动过程外还有两类重要的过程,一个是碰撞过程,另一个是先变加速最终匀速过程(如恒定功率汽车的启动问题)。

电学中的变化过程主要有电容器的充电与放电等。

以上的这些基本过程都是非常重要的,在平时的学习中都必须进行认真分析,掌握每个过程的特点和每个过程遵循的基本规律。

6.在审题过程中要特别注意题目中的临界条件问题

1.所谓临界问题:

是指一种物理过程或物理状态转变为另一种物理过程或物理状态的时候,存在着分界限的现象。

还有些物理量在变化过程中遵循不同的变化规律,处在不同规律交点处的取值即是临界值。

临界现象是量变到质变规律在物理学中的生动表现。

这种界限,通常以临界状态或临界值的形式表现出来。

2.物理学中的临界条件有:

⑴两接触物体脱离与不脱离的临界条件是:

相互作用力为零。

⑵绳子断与不断的临界条件为:

作用力达到最大值,

绳子弯曲与不弯曲的临界条件为:

作用力为零

⑶靠摩擦力连接的物体间发生与不发生相对滑动的临界条件为:

静摩擦力达到最大值。

⑷追及问题中两物体相距最远的临界条件为:

速度相等,

相遇不相碰的临界条件为:

同一时刻到达同一地点,V1≤V2

⑸两物体碰撞过程中系统动能损失最大即动能最小的临界条件为:

两物体的速度相等。

⑹物体在运动过程中速度最大或最小的临界条件是:

加速度等于零。

⑺光发生全反射的临界条件为:

光从光密介质射向光疏介质;入射角等于临界角。

3.解决临界问题的方法有两种:

第一种方法是:

以定理、定律作为依据,首先求出所研究问题的一般规律和一般解,然后分析、讨论其特殊规律和特殊解。

第二种方法是:

直接分析讨论临界状态和相应的临界条件,求解出研究的问题。

解决动力学问题的三个基本观点:

1、力的观点(牛顿定律结合运动学);

2、能量观点(动能定理和能量守恒定律。

一般来说,若考查有关物理学量的瞬时对应关系,需用牛顿运动定律;

若研究对象为单一物体,可优先考虑两大定理,

特别是涉及时间问题时应优先考虑动量定理;涉及功和位移问题时,就优先考虑动能定理。

若研究对象为一系统,应优先考虑两大守恒定律。

物理审题核心词汇中的隐含条件

一.物理模型(16个)中的隐含条件

1质点:

物体只有质量,不考虑体积和形状。

2点电荷:

物体只有质量、电荷量,不考虑体积和形状

3轻绳:

不计质量,力只能沿绳子收缩的方向,绳子上各点的张力相等

4轻杆:

不计质量的硬杆,可以提供各个方向的力(不一定沿杆的方向)

5轻弹簧:

不计质量,各点弹力相等,可以提供压力和拉力,满足胡克定律

6光滑表面:

动摩擦因数为零,没有摩擦力

7单摆:

悬点固定,细线不会伸缩,质量不计,摆球大小忽略,秒摆;周期为2s的单摆

8通讯卫星或同步卫星:

运行角速度与地球自转角速度相同,周期等与地球自转周期,即24h

9理性气体:

不计分子力,分子势能为零;满足气体实验定律PV/T=C(C为恒量)

10绝热容器:

与外界不发生热传递

11理想变压器:

忽略本身能量损耗(功率P输入=P输出),磁感线被封闭在铁芯内(磁通量φ1=φ2)

12理想安培表:

内阻为零

13理想电压表:

内阻为无穷大

14理想电源:

内阻为零,路端电压等于电源电动势

15理想导线:

不计电阻,可以任意伸长或缩短

16静电平衡的导体:

必是等势体,其内部场强处处为零,表面场强的方向和表面垂直

二.运动模型中的隐含条件

1自由落体运动:

只受重力作用,V0=0,a=g

2竖直上抛运动:

只受重力作用,a=g,初速度方向竖直向上

3平抛运动:

只受重力作用,a=g,初速度方向水平

4直线运动:

物体受到的合外力为零,后者合外力的方向与速度在同一条直线上,即垂直于速度方向上的合力为零

5相对静止:

两物体的运动状态相同,即具有相同的加速度和速度

6简谐运动:

机械能守恒,回复力满足F=-kx

7用轻绳系小球绕固定点在竖直平面内恰好能做完整的圆周运动;小球在最高点时,做圆周运动的向心力只有重力提供,此时绳中张力为零,最高点速度为V=

(R为半径)

9用皮带传动装置(皮带不打滑);皮带轮轮圆上各点线速度相等;绕同一固定转轴的各点角速度相等

10初速度为零的匀变速直线运动;

连续相等的时间内通过的位移之比:

SⅠ:

SⅡ:

SⅢ:

SⅣ…=1:

3:

5:

7…

通过连续相等位移所需时间之比:

t1:

t2:

t3:

…=1:

(√2-1):

(√3-√2)…

三.物理现象和过程中的隐含条件

1完全失重状态:

物体对悬挂物体的拉力或对支持物的压力为零

2一个物体受到三个非平行力的作用而处于平衡态;三个力是共点力

3物体在任意方向做匀速直线运动:

物体处于平衡状态,F合=0

4物体恰能沿斜面下滑;物体与斜面的动摩擦因数μ=tanθ

5机动车在水平里面上以额定功率行驶:

P额=F牵引力V当F牵引力=f阻力,Vmax=P额/f阻力

6平行板电容器接上电源,电压不变;电容器断开电源,电量不变

7从水平飞行的飞机中掉下来的物体;做平抛运动

8从竖直上升的气球中掉出来的物体;做竖直上抛运动

9带电粒子能沿直线穿过速度选择器:

F洛仑兹力=F电场力,出来的各粒子速度相同

10导体接地;电势比为零(带电荷量不一定为零)

高考物理“二级结论”集

一、静力学:

1.几个力平衡,则一个力是与其它力合力平衡的力。

2.两个力的合力:

F大+F小

F合

F大-F小。

三个大小相等的共点力平衡,力之间的夹角为1200。

3.力的合成和分解是一种等效代换,分力与合力都不是真实的力,求合力和分力是处理力学问题时的一种方法、手段。

4.三力共点且平衡,则

(拉密定理)。

5.物体沿斜面匀速下滑,则

。

6.两个一起运动的物体“刚好脱离”时:

貌合神离,弹力为零。

此时速度、加速度相等,此后不等。

7.轻绳不可伸长,其两端拉力大小相等,线上各点张力大小相等。

因其形变被忽略,其拉力可以发生突变,“没有记忆力”。

8.轻弹簧两端弹力大小相等,弹簧的弹力不能发生突变。

9.轻杆能承受纵向拉力、压力,还能承受横向力。

力可以发生突变,“没有记忆力”。

二、运动学:

1.在描述运动时,在纯运动学问题中,可以任意选取参照物;

在处理动力学问题时,只能以地为参照物。

2.匀变速直线运动:

用平均速度思考匀变速直线运动问题,总是带来方便:

3.匀变速直线运动:

时间等分时,

,

位移中点的即时速度

,

纸带点痕求速度、加速度:

,

,

4.匀变速直线运动,v0=0时:

时间等分点:

各时刻速度比:

1:

2:

3:

4:

5

各时刻总位移比:

1:

4:

9:

16:

25

各段时间内位移比:

1:

3:

5:

7:

9

位移等分点:

各时刻速度比:

1∶

∶

∶……

到达各分点时间比1∶

∶

∶……

通过各段时间比1∶

∶(

)∶……

5.自由落体:

n秒末速度(m/s):

10,20,30,40,50

n秒末下落高度(m):

5、20、45、80、125

第n秒内下落高度(m):

5、15、25、35、45

6.上抛运动:

对称性:

,

,

7.相对运动:

共同的分运动不产生相对位移。

8.“刹车陷阱”:

给出的时间大于滑行时间,则不能用公式算。

先求滑行时间,确定了滑行时间小于给出的时间时,用

求滑行距离。

9.绳端物体速度分解:

对地速度是合速度,分解为沿绳的分速度和垂直绳的分速度。

10.两个物体刚好不相撞的临界条件是:

接触时速度相等或者匀速运动的速度相等。

11.物体刚好滑到小车(木板)一端的临界条件是:

物体滑到小车(木板)一端时与小车速度相等。

12.在同一直线上运动的两个物体距离最大(小)的临界条件是:

速度相等。

三、运动定律:

1.水平面上滑行:

a=

g

2.系统法:

动力-阻力=m总a

3.沿光滑斜面下滑:

a=gSin

时间相等:

450时时间最短:

无极值:

4.一起加速运动的物体,合力按质量正比例分配:

,与有无摩擦(

相同)无关,平面、斜面、竖直都一样。

5.几个临界问题:

注意

角的位置!

光滑,相对静止弹力为零弹力为零

6.速度最大时合力为零:

汽车以额定功率行驶

四、圆周运动万有引力:

1.向心力公式:

2.在非匀速圆周运动中使用向心力公式的办法:

沿半径方向的合力是向心力。

3.竖直平面内的圆运动

(1)“绳”类:

最高点最小速度

,最低点最小速度

,

上、下两点拉力差6mg。

要通过顶点,最小下滑高度2.5R。

最高点与最低点的拉力差6mg。

(2)绳端系小球,从水平位置无初速下摆到最低点:

弹力3mg,向心加速度2g

(3)“杆”:

最高点最小速度0,最低点最小速度

。

4.重力加速

,g与高度的关系:

5.解决万有引力问题的基本模式:

“引力=向心力”

6.人造卫星:

高度大则速度小、周期大、加速度小、动能小、重力势能大、机械能大。

h大→V小→T大→a小→F小。

速率与半径的平方根成反比,周期与半径的平方根的三次方成正比。

同步卫星轨道在赤道上空,h=5.6R,v=3.1km/s

7.卫星因受阻力损失机械能:

高度下降、速度增加、周期减小。

8.“黄金代换”:

重力等于引力,GM=gR2

9.在卫星里与重力有关的实验不能做。

10.双星:

引力是双方的向心力,两星角速度相同,星与旋转中心的距离跟星的质量成反比。

11.第一宇宙速度:

,

,V1=7.9km/s

五、机械能:

1.求机械功的途径:

(1)用定义求恒力功。

(2)用做功和效果(用动能定理或能量守恒)求功。

(3)由图象求功。

(4)用平均力求功(力与位移成线性关系时)

(5)由功率求功。

2.恒力做功与路径无关。

3.功能关系:

摩擦生热Q=f·S相对=系统失去的动能,Q等于滑动摩擦力作用力与反作用力总功的大小。

4.保守力的功等于对应势能增量的负值:

。

5.作用力的功与反作用力的功不一定符号相反,其总功也不一定为零。

6.传送带以恒定速度运行,小物体无初速放上,达到共同速度过程中,相对滑动距离等于小物体对地位移,摩擦生热等于小物体获得的动能。

7.解决动力学问题的思路:

(1)如果是瞬时问题只能用牛顿第二定律去解决。

如果是讨论一个过程,则可能存在三条解决问题的路径。

(2)如果作用力是恒力,三条路都可以,首选功能

如果作用力是变力,只能从功能去求解。

(3)已知距离或者求距离时,首选功能。

(4)研究能量转化和转移时走功能的路。

(5)在复杂情况下,同时动用多种关系。

8.滑块小车类习题:

在地面光滑、没有拉力情况下,常用到功能关系:

摩擦力乘以相对滑动的距离等于摩擦产生的热,等于系统失去的动能。

七、振动和波:

1.物体做简谐振动,

在平衡位置达到最大值的量有速度、动量、动能

在最大位移处达到最大值的量有回复力、加速度、势能

通过同一点有相同的位移、速率、回复力、加速度、动能、势能,只可能有不同的运动方向

经过半个周期,物体运动到对称点,速度大小相等、方向相反。

半个周期内回复力的总功为零

经过一个周期,物体运动到原来位置,一切参量恢复。

一个周期内回复力的总功为零,总冲量为零。

2.波传播过程中介质质点都作受迫振动,都重复振源的振动,只是开始时刻不同。

波源先向上运动,产生的横波波峰在前;波源先向下运动,产生的横波波谷在前。

波的传播方式:

前端波形不变,向前平移并延伸。

3.由波的图象讨论波的传播距离、时间、周期和波速等时:

注意“双向”和“多解”。

4.波形图上,介质质点的运动方向:

“上坡向下,下坡向上”

5.波进入另一介质时,频率不变、波长和波速改变,波长与波速成正比。

6.波发生干涉时,看不到波的移动。

振动加强点和振动减弱点位置不变,互相间隔。

八、热学

1.阿伏加德罗常数把宏观量和微观量联系在一起。

宏观量和微观量间计算的过渡量:

物质的量(摩尔数)。

2.分析气体过程有两条路:

一是用参量分析(PV/T=C)、二是用能量分析(ΔE=W+Q)。

3.一定质量的理想气体,内能看温度,做功看体积,