1钢筋混凝土楼板承载力试验.docx

《1钢筋混凝土楼板承载力试验.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1钢筋混凝土楼板承载力试验.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

1钢筋混凝土楼板承载力试验

实验报告

实验名称

钢筋混凝土楼板承载力试验

专业

土木工程

班级

B170512

实验日期

姓名

李聪聪

学号

B17050411

实验成绩

一、实验目的

“钢筋混凝土楼盖”的设计是土木工程专业本科生必须掌握的《混凝土结构设计》课程知识点。

由于该理论涉及梁、板、柱等一系列构件,体系复杂。

长期以来在教学过程中出现了公认的“两多”和“两难”:

设计公式多、计算模型假设多,教师讲解难、学生理解难。

这主要受制于钢筋混凝土楼盖结构体量大、实验复杂,实验成本和实验空间都难以满足钢筋混凝土楼盖承载破坏过程实体实验的需求,实体实验无法开展。

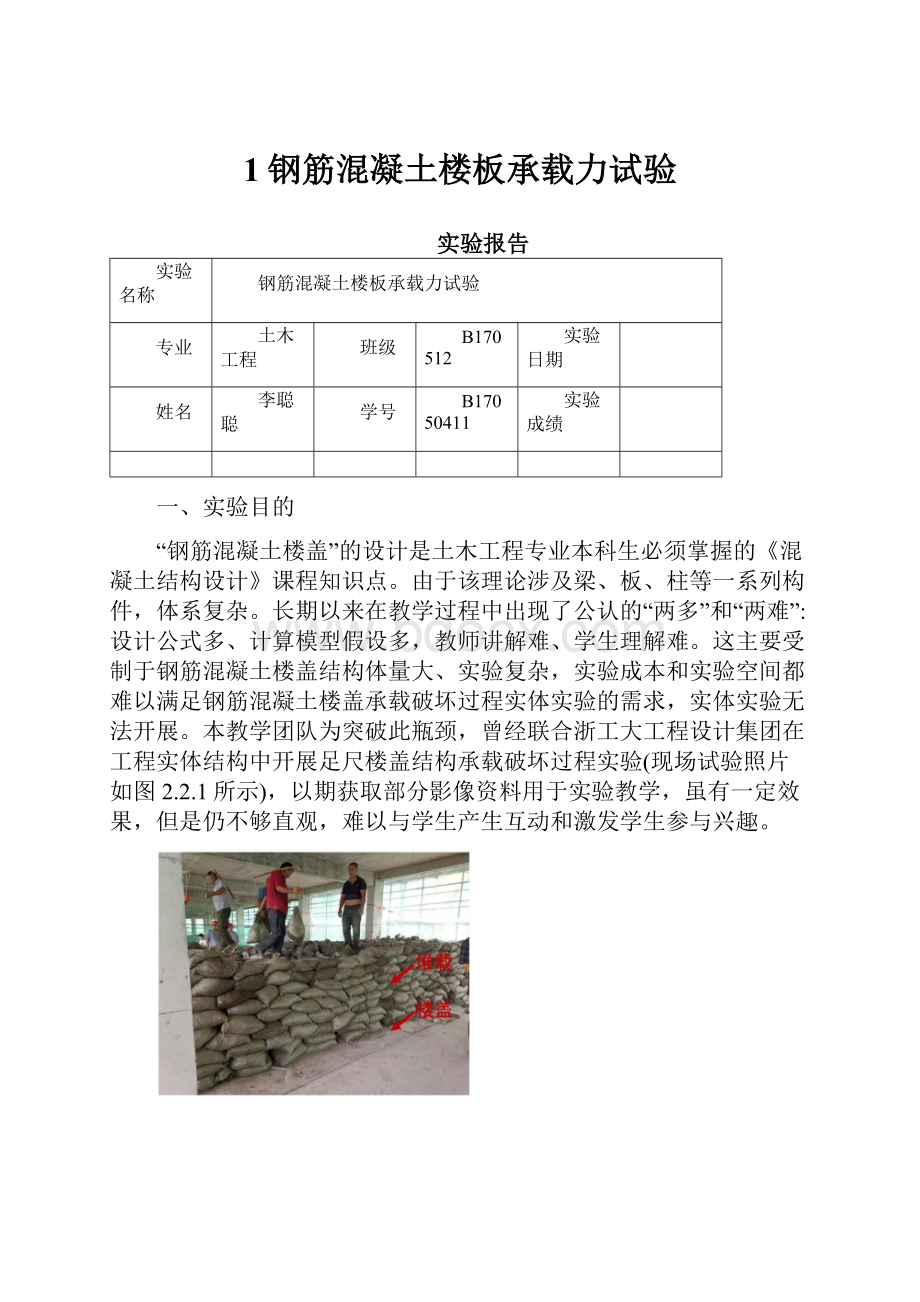

本教学团队为突破此瓶颈,曾经联合浙工大工程设计集团在工程实体结构中开展足尺楼盖结构承载破坏过程实验(现场试验照片如图2.2.1所示),以期获取部分影像资料用于实验教学,虽有一定效果,但是仍不够直观,难以与学生产生互动和激发学生参与兴趣。

在教育部自2013年开始的国家级虚拟仿真实验教学中心建设启发和推动下,浙江工业大学于2015年申报了浙江省防灾减灾虚拟仿莫实验教学中心,并以此为契机,本着“能实不虚”的原则,将钢筋混凝土楼盖承载破坏过程虚拟仿真实验项目得以实现。

通过多年的持续应用和不断修正,借助信息技术和互联网技术的发展,将实验室不可能实现的楼盖承载破坏实验“搬到”教室、“送到”学生们的面前,并采用有限元仿真等先进手段,动态展示钢筋混凝土楼盖的承载破坏,以及楼盖中梁、板构件应力、应变、变形动态响应全过程的虚拟实验,使不容易发现的楼盖裂缝和变形。

看不见摸不着的应力、应变,生动地呈现在学生面前,以此破解理论教学难题,激发学生学习兴趣和创新能力。

本虚拟仿真工程实验项目由三维建模和有限元分析构成,主要包括钢筋混凝土楼盖的模型建造、整体加载实验、内力和破坏响应分析三部分内容。

其实验目的分别是:

第一,钢筋混凝土楼盖的模型建造虚拟仿真部分,可以深入情境感受模板工程、钢筋工程和混凝土工程等钢筋混凝土楼盖的模型建造过程,从而强化对楼盖建造过程的理解和认识。

第二,钢筋混凝土楼盖整体加载实验部分,以钢筋混凝土整体式楼盖为对象,通过虚拟仿真实验,模拟分级加载过程、传感器布置和展示钢筋混凝土楼盖结构中的裂缝分布、裂缝产生和扩展直到混凝土结构破坏的全过程。

该过程有助于掌握混凝土结构实体实验步骤、注意事项,从而提高实操技能。

第三,钢筋混凝土楼盖内力和破坏响应分析部分。

通过设置梁、板、柱等构件的不同边界约束条件、不同荷载分布方案和荷载水平等参数变量,结合有限元计算,动态显示随参数变化的混凝土楼盖单向板、双向板、楼盖整体的应力、应变响应和变形、开裂破坏全过程。

从结构层次、构件层次不同尺度进行直观展示,为深刻理解和掌握《混凝土结构设计》楼盖设计这一核心知识点打牢基础,还可为学生创新能力的培养创造条件。

二、实验器材

实验设备

(1)实验设备:

PC设备、服务器、网络设备、手机终端:

(2)虚拟设备:

钢筋混凝土楼盖承载破坏过程虚报仿真软件,交互操作中包括模板、脚手架、振捣器、应变片、千分表、砝码、裂缝观测仪等。

该虚拟实验不涉及实体材料。

实验项目预设参数如下:

(1)本项目为某多层钢筋混凝土结构房屋的标准层楼盖(梁板结构体系)。

建筑结构平面详见图2.6.1,梁柱形心与轴线均按居中考虑。

(2)楼面构造:

15mm厚装饰面层

20mm厚水泥砂浆找平层钢筋混凝土现浇板结构层

15mm厚板底抹灰

(3)柱子截面尺寸:

400mmx400mm

假设梁柱线刚度比足够大,即柱可以作为梁的铰支座。

(4)材料:

砼强度等级≥C25;梁中主筋II级或II级,梁箍筋和板中钢筋为I、II级。

(5)荷载:

装饰面层0.25 kN/m2

石灰砂浆重度(板底抹灰)17 kN/m3

水泥砂浆重度20 kN/m3

钢筋混凝土重度25 kN/m-

楼面活荷载标准值q kN/m2

其它荷裁(如有必妻)请查阅“荷载规范”。

(6)荷载分项系数:

恒载1.2,活载13-1.4。

三、实验原理

1.实验原理.

(1)通过三维仿真及虚拟现实技术动态模拟钢筋混凝土楼盖的脚手架和模板搭设、钢筋绑扎搭接布置、混凝土浇筑过程,在此基础上对已经养护完成的钢筋混凝土楼盖整体进行虚拟加载。

基于施加荷载大小和建立的虚拟模型,结合有限元计算程序进行结构和构件的荷载响应和破坏形态分析展示,从而将教材上枯燥的计算原理进行形象地展示。

(2)基于《建筑施工技术》课程,根据钢筋工程、模板工程和混凝土工程的施工技术操作规程,采用单人练习模式,通过人机交互模拟操作虚拟软件,实现模板搭设过程、钢筋绑扎过程、混凝土浇筑和振捣抹平及混凝土养护等动作,实现加载模型搭建,从而熟练把握钢筋混凝土结构模型搭建的操作过程。

(3)基于《混凝土结构设计》课程计算得到钢筋配筋图纸,通过交互方式设置不同钢筋种类、形状等参数,体验为什么要放置钢筋、钢筋放置在某一位置的具体作用、放置错误会导致什么后果等钢筋混凝土结构原理,掌握钢筋混凝土结构中钢筋放置的重要意义和配置要点。

(4)本实验项目基于《混凝土结构设计》课程,设置有钢筋混凝土单向板、双向板两种典型的楼板结构,以及现浇钢筋混凝土连续梁,全面覆盖该课程中所涉及的典型楼盖构件。

改变结构的边界条件和荷载分布规律,通过该仿真试验项目的教学,学生可对教材中理论计算模型的假设、推导工程、分析方法等理论知识的理解产生直观的感受。

(5)教材中混凝土楼盖的设计理论,都是基于结构破坏的极限状态。

基于高昂的成本和试验的复杂性,实验室或工程中学生不可能看到结构破坏的真实形态,甚至工程人员工作一生都没有机会进行相关实验,以研究结构破坏的机理。

本实验通过虚拟加载和有限元软件的辅助定量计算分析,使学生便捷、无限次重复的进行虚拟实验,直观体验随着荷载增加结构内部的荷载效应(响应)、结构哪些位置会首先开裂和破坏、结构最终的破坏形态如何。

这些身临其境的体会,会帮助学生深入理解教材的钢筋混凝土楼盖设计原理,从而深刻影响其整个科研或工程师生涯。

2.核心要素仿真度

该虚拟仿真项目可以真实呈现钢筋混凝土楼盖的虚拟建造过程、加载实验过程和破坏原理的模拟。

采用有限元计算还可以实现实体实验尚不能展示的钢筋混凝土构件的应力场、应变场、位移场、开裂裂缝的发展全过程分析。

通过操作环境和交互参与的感受,实验现象的动态呈现,可为钢筋混凝土楼盖的建造和设计原理的理解、掌握提供非常直接的体验。

3.相关知识点

(l)钢筋混凝土楼盖的建造过程。

具体包括:

脚手架搭设、模板工程、钢筋工程、混凝土工程,及其各个分项工程的模型建造构造措施。

如图2.4.1所示。

(2)单向板和双向板的概念和区别。

基本概念:

单向板--只在一个方向弯曲或主要在一个方向弯曲的板。

双向板---在两个方向弯曲,且不能忽略任一方向弯曲的板。

单向板又称梁式板包括三种情况:

悬臂板、对边支承板、主要在一个方向受力的四边支承。

当长短边之比大于等于3,即102/l01≤2的板为单向板;如果l02/l01≤3为双向板;当2<102/l01<3时,可按单向板计算,但应适当增加长跨方向的分布钢筋配筋。

(3)连续梁、单向板和双向板的荷载破坏特点。

(4)钢筋混凝土连续梁、单向板、双向板的应力分布特征

(5)钢筋混凝土板配筋的构造措施。

根据计算选用钢筋,常用直径为φ6、φ8、φ10、φ12,对于配在板底的HPB300级受力筋两端应做弯钩,而配在板顶的钢筋两端应做直钩支撑在底模上。

板筋的间距一般为70-200(用@表示间距),为了施工方便和尽可能不被踩坏板顶负筋一般直径和间距均取大一些。

板的配筋率一般在0.3%-0.8%。

(6)连续双向板的荷载不利布置简图。

(7)混凝土板中负弯筋的作用及布置特征。

按弹性理论计算时,得到的配筋量是跨中的最大配筋量,配筋时在靠近板边处可以适当减少,一般可分成中间板带和边缘板带分别配筋,见下图2.4.10。

在两个方向的中间板带分别按各自的计算配筋量配筋,而在边缘板带分别按各自中间板带配筋量的一半配筋。

支座钢筋按计算实配。

(8)钢筋混凝土楼盖加载试验的传感器布置和数据采集。

四、实验过程及步骤

实验方法描述:

1)设备及材料识别

将所有系统中涉及的设备、辅材、工具单独建模,分别能够进行360°全方位的展示,并搭配文字说明,用于教学,让学生达到认知的效果;所有模型应在该模块的主界面中平铺显示,平铺显示的效果应该是图片加名.称,点击某个图片进入该对应模型的具体展示。

2)模型搭建教学演示

该模块是按照顺序演示一个钢筋混凝土楼盖模型从无到有的搭建过程。

要求首先建立一个在建混凝土结构工程模型,在空置结构内景和外景的基础上,依次按照指定顺序,将设备和相关辅材模型,逐个自动安置在工程模型内外指定的区域和位置,完成一个钢筋混凝土楼盖从无到有的搭建,过程中伴随有文字解说。

3)模型加载实验教学演示

该功能需求,要求按照《混凝土结构荷载规范》和预设的参数对建好的楼盖模型加载,演示一个钢筋混凝土梁板整体结构加载受力到破坏的详细步骤,细致到梁、板两种构件的应力、应变、变形的变化,以及模型整体的内力响应和破坏形态。

学生交互性操作步骤数:

15

学生交互性操作步骤说明:

1)打开虛拟仿真实验平台

打开浏览器,在地址栏中输入实验项目展示网站网址:

ht:

/jgxy zjut owvlab net/virexp/mkgzm,点击页面中的“教学入口”按钮即可开始实验,如图2.8.1所示。

进入实验界面加载完毕后,拖动页面右侧的滚动条,可以看到页面下半部分的实验平台,实验平台左侧为实验所需要的元器件列表,右下角工作区域为学生工作台。

工作台上方为实验工具栏,下面部分为实验暂存、提交及取消按钮。

虚拟软件打开后将加载一个如图2.8.4所示的虚拟动画起始页。

在正式开始实验前需要点击鼠标右键,然后选择“清空实验台”。

2)选取基础知识模块,熟悉实验

从右侧菜单选择“基础知识”,了解所涉及的基本理论、实验目的、操作方法,熟悉模型参数和尺寸,如图2.8.5所示。

该内容可以在课前完成,大约需要30分钟复习完成任务。

点击“考核试题”,学生可以验证自己对基础知识的掌握程度,并记录考试分数。

在正式开始虚拟仿真实验前可以多次进行考核,系统自动记录最终成绩。

3)熟悉工具包及工具和材料标识

从工具背包列表中逐项点击工具和材料标识,根据文字和语音提示熟悉相关内容,以备后续操作选取。

工具包中所涉及的工具和材料包括脚手架、模板、钢筋、混凝土、垫块、加载砝码等。

4)搭设脚手架,做支模板准备

从工具包选择垫块、垫板和钢管扣件等逐项搭设脚手架,如图2.8.7所示。

如果搭设过程中有错误系统会给予3次尝试机会,3次机会过后系统自动提示正确答案,但提示答案后成绩不记录。

5)模板工程施工

所有脚手架搭设完毕系统提示开始模板搭设,如图2.8.8所示。

模板搭设亦从垫块至模板逐项进行。

如无特别操作,当一部分模板和脚手架搭设完毕后,可通过双击的方法加快其他位置脚手架和模板搭设的速度,其他位置脚手架和模板自动生成。

6)钢筋工程施工---混凝土梁中钢筋的绑扎

调用工具包的工具和材料,结合教材中钢筋混凝土设计的原则进行钢筋绑扎。

对钢筋放置错误的情况,系.统自动提示错误。

每处钢筋放置正确都有得分记录。

混凝土梁中钢筋绑扎的虚拟操作如图2.8.9所示。

此部分覆盖钢筋混凝土结构设计原理中钢筋分布的基本原理和构造措施等知识点。

某一种钢筋混凝土梁绑扎完成,其余类似钢筋绑扎可以通过双击自动生成。

7)钢筋工程施工--_混凝土板中钢筋的绑扎

此步操作方法跟第6步类似,但是钢筋混凝土板和梁是两种截然不同的构件。

混凝土板有其自身的钢筋分布特点,这与后续加载破坏形态对应。

此步摆设和绑扎混凝土板中的钢筋亦设置不同的“障碍”,从而训练学生.正确配置钢筋的能力。

混凝土板中钢筋绑扎的虚拟操作如图2.8.10所示。

一片混凝土板中钢筋配置完毕后,相同的钢筋分布可以通过双击快速完成。

8)混凝土浇筑及养护

调取混凝土浇筑命令,首先浇筑混凝土梁中的混凝土,选取振捣器将混凝土振捣密实。

进一步重复相同的操作浇筑混凝土板中的混凝土。

浇筑、振捣和抹平混凝土都有具体考核要求。

通过系统设定混凝土的养护条件和养护时间。

达到龄期后停止养护,如图2.8.11所示。

9)楼盖加载

在混凝土梁、板底部布置千分表以记录加载过程中构件的变形,在混凝土.上粘贴应变片以测定混凝土的应变数据。

调用钢板砝码根据分级加载进度条在混凝土板上分五级施加荷载。

加载过程中记录相关仪表的虚拟实验读数,观察混凝土的变形和裂缝开展情况,相关实验操作如图2.8.12所示。

10)

10)楼盖整体加载的混凝土连续梁内力响应

基于系统存储的有限元计算分析结果,通过对照加载水平、开裂状态与有限元的计算结果,观察和分析随着荷载增大混凝土连续梁中的应力、应变和开裂发展状态等内力响应,如图2.8.13所示。

11)楼盖整体加载的混凝土连续单向板内力响应

结合所学理论知识分析加载过程中钢筋混凝土板的内力发展变化,基于所设置题目,分析如图2.8.14所示混凝土单向板板底和板顶混凝土的内力响应机制。

图2.8.14中(a)为板顶变形,(b)为板底变形。

对照教材中单向板计算理论模型进行分析。

12)楼盖整体加载的混凝土连续双向板内力响应

选取双向板加载模块进行荷载响应分析,分别观察分析双向板在荷载作用下的开裂、变形、应力和应变状.态,如图2.8.15所示。

对比分析板顶和板底各内力响应参数的差异,并与教材中双向板计算理论模型进行比较。

13)不同边界条件和荷载分布楼盖整体加载内力响应

选取单向板和双向板分别进行隔板加载、变边界支撑条件加载条件的荷载响应分析,分别观察分析钢筋混凝土梁板在荷载作用下的开裂、变形、应力和应变状态,如图2.8.16所示。

对比分析板顶和板底各内力响应参数的差异,并与教材中不同边界条件下钢筋混凝土梁板计算理论模型进行比较。

14)钢筋混凝土楼盖的破坏分析

荷载增加至混凝土板、梁出现开裂破坏时,从三维虚拟动画中可以直观可见裂缝的分布形态。

进而观察有限元分析计算结果。

从图中可以分析得到双向板在加载破坏过程中的开裂状态和破坏特征,进而可以深入领会教材理论知识的模型假设和计算方法等。

如图2.8.17(a)为加载开裂三维示意图,(b)(c)分别为混凝土单板板底和板顶典型的破坏形态,(d)(e)分别为混凝土双向板板底和板顶典型的破坏形态。

此处要求学生总结分析教材中模型假定的原因,以及可能会导致的误差。

15)撰写实验报告并提交

完成所有既定虚拟仿真实验后,按照任务书的要求撰写实验报告,对比分析虚拟实验现象与教材理论知识的对应关系,如图2.8.18所示,分析清楚理论模型的推导过程和相关假设的依据。

最后在线提交实验报告,如图2.8.19所示。

五、实验总结

具体实验结果与结论要求如下:

1)钢筋混凝土楼盖施工时,模板工程的安全技术要求。

.

(1)模板工程作业高度在2m及以上时,应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护,在4m以上或两层及两层以上周围应设安全网和防护栏杆。

(2)支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。

严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面安装、拆模板。

(3)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3m的可用马凳操作。

(4)支设悬挑形式的模板时,应有稳定的立足点。

支设临空构筑物模板时,应搭设支架。

模板上有预留洞,应在安装后将洞盖没。

混凝土板上拆模后形成的临边或洞口,应按规定进行防护。

(5)操作人员上下通行时,不许攀登模板或脚手架,不许在墙顶、独立梁及其他狭窄而无防护栏的模板面上行走。

(6)模板支撑不能固定在脚手架或门窗上,避免发生倒塌或模板位移。

(7)在模板.上施工时,堆物不宜过多,不宜集中一处,大模板的堆放应有防倾措施。

2)钢筋混凝土楼盖施工时,混凝土板中钢筋工程的典型锴误排除。

(1)板筋的搭接长度过长。

(2)板上部钢筋接头位置错误,板上部钢筋接头应在跨中,却设置在支座。

(3)板接头百分率50%。

未按25%施工。

(4)板下部纵筋伸入支座长度未按规范,按全支座施工,规范为max(Sd,b/2).

(5)板上部纵筋伸入支座La,实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d,如果满足且支座很宽,板上部钢筋可以弯折,但弯折长度加在支座内平直段长度等于锚固长度即可,没有必要一定但到支座外侧,因视情况而定。

3)钢筋混凝土楼盖施工时,混凝土梁中钢筋工程的典型错误排除。

(1)梁支座钢筋包括第一排支座负筋伸入支座均为Lo/4。

(2)主次梁交接处,主梁两侧增加附加箍筋。

主梁在次梁位置未布置正常箍筋,直接布三道附加箍筋。

(3)梁拉钩施工按一端90°,一端135°,应该都为135°,当然拉钩两端都加工成135°不好放,可以先一端加工成90°,待绑扎完后再用扳手弯成135°。

(4)钢筋接头设置在受力较小处(上部纵筋为跨中三分之一区域),若设在受力最大处或把梁.上部钢筋设在梁支座处或附近都属于错误操作。

(5)设置钢筋垫块保证保护层厚度。

(6)梁二排钢筋位置要符合要求,离梁顶距离过大,起不到受力作用。

4)简支梁与连续梁构件承受均布荷载时,其内力响应有何特点。

简支梁只承受正弯矩,而连续梁在有中间支点的位置是负弯矩。

另外连续梁由于存在负弯矩,最大弯矩值要较简支梁的小,受力更为合理,但在中间支点位置上方布置受拉钢筋。

5)钢筋混凝土单向板和双向板的开裂、破坏形态分别如何?

沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值介于2与3之间时,宜按双向板计算;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。

单向板和双向板的开裂破坏形态如图2.9.5所示